チャールス・ロイド & ザ・マーヴェルス (featuring ビル・フリゼール)の来日公演が素晴らしかったこと - あの日の「Shenandoh」はジム・オルーク「Eureka」のように響いていた

チャールス・ロイドのライブ@ブルーノートが素晴らしかった。

チャールスのサックスの音色とヴォイスのコントロールがすさまじくて、書道の墨の濃淡のグラデーションみたいに音が滑らかに変化しながら、同じ音量で同じ熱量でフレーズが紡がれて行く。筆先が時に膨らんだり、時にかすれたりすることさえ、コントロールしながら線を描くように大胆に活き活きとしたフレーズの流れが生み出されて行くのも書道を思わせるなと思った。それにしても、深くて暖かくて空気をたっぷりと含んだ柔らかい音だった。

チャールス・ロイドの音楽は、とてもメロディアスで、ずっと変化し続けているのにインドのラーガを聴いてるような不思議な瞑想感がある。つまり、ずっと変わらなくて、このままずっと続いていきそうな、終わらない予感みたいな不思議な感覚がある。柔らかくて穏やかなのにどこまでもスピリチュアルな世界だと思う。

ブレスのコントロールとマイクとの距離で音色を変化させるチャールスのサックスは、生音の音量こそ小さいものの、その生音の小ささを最大限に利用する巧みなマイク使いで、サックスをエフェクティブなほどに自由に変化させていた。

70年代に一度、隠遁状態になり、80年代にミシェル・ペトルチアーとの出会いをきっかけに復帰して、その後、ECMと契約してからのチャールスは少ない音数でクールに必要最低限の音を奏でてしまうサックス奏者として、代表作とされる『Forest Flower』などでロックの世界に飛び込み成功を収めた60年代とは全く違うスタイルが、ECM独特の世界観とも合致し、傑作を生みだし、新たな評価を得た。

改めてライブの場で聴いてみると、現在のチャールスのサックスは音色の美しさもさることながら、小さい音のまま音色をコントロールすることや、小さい音のまま小さなダイナミズムを付けていくこと、更には多彩な音色やテクスチャーをメロディアスにサウンドさせること、これらって現代ジャズのサックス奏者がやりたいこととかなり近いんじゃないかと思って聴いていた。

そのチャールス・ロイドのサックスに、ビル・フリゼールの浮遊感たっぷりのまろやかなギターが空気中で徐々に溶け合っていく瞬間とか、今、自分が何を聴いてるんだかわからなくなるようなトリップ感というか、アナザーワールド感もあった。とても不思議な音楽だったと思う。

そして、エリック・ハーランドのドラムが死ぬほど美しくて、全ての音の粒がこれ以上なくきれいに鳴っていて、それが全て計ったように揃っているのには耳を奪われた。そういえば、チャールス・ロイドが常に起用していたビリー・ヒギンスも楽器を美しく鳴らすマスターだったなと思ったし、ヒギンスの後にチャールスが起用していたビリー・ハートも音色が美しいドラマーだった。チャールスがハーランドを必要とするのは、演奏の中でも、音色への執着が理由なのかもと思ったり。それにしても、エリック・ハーランドのあの美しい音色とそれが均等に鳴ってることだけでも至上の音楽だと思う。そこにチャールスやフリゼールの音色が重なっていくわけだ。

もう心が洗われるようなというか、耳と心が開いていくような音楽だった。ひたすらに美しかった。ジャズはヴォイスだと、改めて思い知らさせたようなライブだった。音楽は奥が深い。

そして、これはとても成熟した音楽だったなとも思う。

この日のチャールス・ロイドのサックスを聴いて思い出したのは吉田次郎さんにインタビューした時のこと。

「DSDやハイレゾみたいな技術が使えるなら、僕は楽器をとにかく美しく鳴らすことができる達人を録音してみたい。レッド・ガーランドのピアノをそんな技術で…と思うとたまらない」というようなことを仰ってた。その言葉は自分にとってとても大切なヒントだった。今日はそれを思い出した。

音楽評論家になって、いろんな音楽家に取材で話を聞けるようになって、だんだん自分がなくなっている気がする。誰かの言葉が別の誰かの言葉を連れてきたり。昔聞いた誰かの言葉が突然別の音楽の聴き方を教えてくれたり。自分は媒介みたいになってる。

でも、その意思のある何かの媒介みたいな状態はとても気持ちがいい。自分がもっと消えていくともっといいかもしんない。どんどん自分が小さくなっていくと、逆に自分が関わるものは大きくなったり、濃くなったり、重くなったりするんじゃないかと思う。東洋思想っぽい話だけど、真面目にそう思うし、チャールス・ロイドのインタビュー中にも彼の話を聞いていたら、そんなことが頭に浮かんだ。

今回のライブと取材は啓示みたいだったなぁ。不思議な体験だ。

そして、次の日も二日間続けてのブルーノートへ。チャールス・ロイドの二日目も観てきた。

最後の最後にやった「shenandoah」(アメリカ民謡)があまりに美しすぎて涙が出そうだった。あぁ、この少しだけ悲しくて、寂しくて、荒涼としていて、でも、とても美しい景色はどこかで見たことがあると思ったけど、もしかしたら、それは初めてジム・オルークの名曲「eureka」を聴いたときに見えた景色なのかもしれない。

チャールス・ロイドのサックスとビル・フリゼールのギター(とサンプラー)を聴いていたら、大学生のころ、何度も何度も聴いたジム・オルークの声とギターと電子音響の記憶がふっと浮かんできた。「こんなに美しい曲なら終わらないでこのまま永遠に続けばいいのに」って寂しさと喜びが入り混じる感覚みたいなものも同時に。僕にとっての空想のアメリカの景色みたいな音楽ってユリイカの感じかもなぁって思ったし、その極め付けみたいな音楽をこうやって生で聴けるとは思わなかった。

それにしても、こういう音楽って、ただ一人でじっと聴きたくなる。シェアするでもなく、その優しさも厳しさもじっくりと静かに受け止めたくなる。そういう特別な美しさがある演奏だったし、音楽だった。比類がない特別な夜だったと思う。

最後にチャールス・ロイドさんと話す時間があったので、「とても美しくて感動しました。で、次はいつ日本に来ますか?またすぐ会えますよね?」って言っておいた。

出来ることならまた明日もあのサックスを聴きたいくらいだ。

ちなみに「shenandoh」はいろんな人がカヴァーしてる名曲なので、いろいろ探すといいのがいっぱいあって楽しい。どれも沁みます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

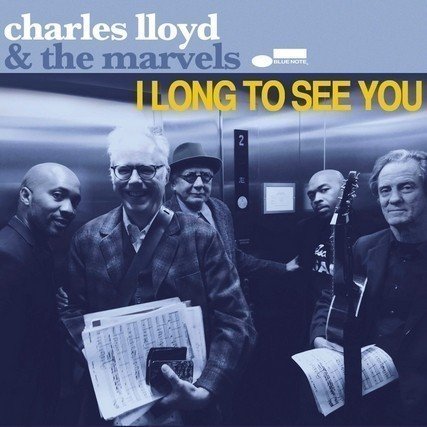

Charles Lloyd & The Marvels『I Long to See You』

Personnel:

Charles Lloyd(sax)

Bill Frisell(guitar)

Greg Leisz(pedal steel guitar)

Reuben Rogers(bass)

Eric Harland(drums)

Willie Nelson(guest vocal)

Norah Jones(guest vocal)

・LINK ➡ Tower Record

ここから先は

¥ 100

面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。