Moses Taiwa Molelekwa - Genes And Spirits:Disc Review

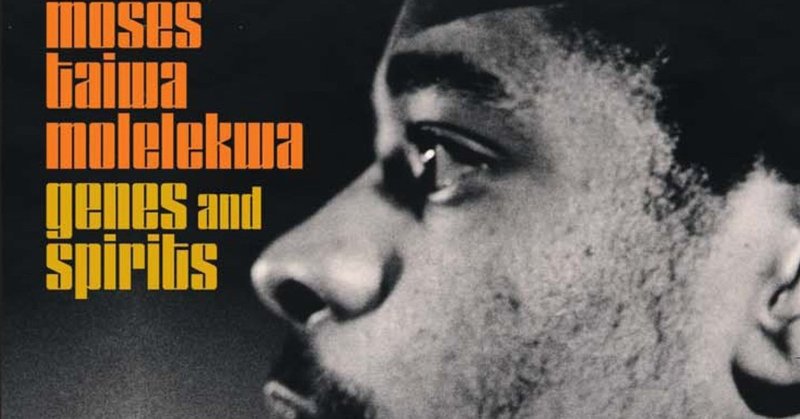

モーゼス・タイワ・モレレクワ『Genes And Spirits』

モーゼス・タイワ・モレレクワというジャズ・ピアニストのことはつい最近まで知らなかった。

南アフリカの音源の中から現在のトレンドともフィットするような音源をリイシューしてきたレーベルMatsuli Musicがこのピアニストの『Genes And Spirits』を2LPでリリースしたことで僕はこのピアニストの存在を知った。

彼はたった2枚のアルバムだけを残し、2001年に夭逝したと知ったのもそのときだ。南アフリカ国内ではかなり華々しいキャリアを歩んでいて、ジャズ・ピアニストとしてだけでなく、クワイトと呼ばれる南アフリカのポップ・ミュージックにも関わっていたこともあり、ジャンルを超えて活動したことも含め、今でもミュージシャンたちの中では影響を受けたジャズ・ミュージシャンとして、彼の名前を挙げる若い世代も多いらしい。モーゼスは南アフリカのローカル・ヒーローといったポジションなのだろう。

ただ、リイシューされた『Genes And Spirits』に関しては、南アフリカ云々を含めた彼のキャリアを超えたところにある一枚で、このアルバムが特別視される理由は確実にある。そして、同時にそれが1998年に最初にリリースされたものの国際的には特に大きな注目を受けることはなく、そのまま埋もれ、今になって発見されることにも確かな理由がある。

それはモーゼス・タイワ・モレレクワという音楽家を“ジャズ・ピアニスト”として捉えたときのピアニストとしてのスタイルとはあまり関係がない。それと同時におそらく1998年前後の時期のプロデューサーとしての実力みたいなものともあまり関係がない。

おそらく発売当時には、様々な角度から見ても「よくわからないもの」だったに違いない。ただ、今、2018年になって聴いてみると特別なサウンドとして聴こえてくる。このアルバムはある意味では時代を超えている。それを正確に書くと、発表当時のジャズの時代性との関係があまりに希薄で、むしろ無関係だったために、そのリリースされた時代の時代性が無効になるまで評価されることを待たなければならなかったアルバムなのかもしれない。

例えば、ピアニストとしてのモーゼスを聴いてみると、1973年生まれで、1970年生まれのブラッド・メルドーと1975年生まれのジェイソン・モランの間の世代にもかかわらず、そういったコンテンポラリー・ジャズの文脈は全く聴こえてこない。彼の『Genes And Spirits』に先立つファースト・アルバムや死後にリリースされた未発表ライヴ音源をピアニストの部分にフォーカスして聴いてみるとオスカー・ピーターソンやモンティー・アレキサンダー的なところも聴こえるし、フュージョン的な演奏をしている際はボブ・ジェイムスやジョー・サンプルのような雰囲気もある。もしくはもう少しモダンなミシェル・ペトルチアーニあたりの雰囲気も聴きとれることもあれば、同国のレジェンドのダラー・ブランド(アブドゥラ・イブラヒム)的なところもある。どちらにしろ少々オールド・スクールなスタイルで、はっきり言って、これを聴いた当時のジャズ・リスナーが古さを感じたとしてもおかしくない。

一方で、プロデューサー的な側面を見ると、彼の死後に出た音源集『Wa Mpona』では、4ヒーローの傑作『Two Pages』にも参加していたサックス奏者で、ニンジャ・チューンから『Slightly Askew』をリリースしているクラブ・ジャズ/フューチャー・ジャズ系のアーティストのクリス・ボウデンや、Black Science Orchestraでの活動でも知られ、ジャジーからトライバルまで幅広いサウンドを得意とするハウスのプロデューサー、アシュリー・ビードルをゲストに迎えていて、2000年ごろのUKのクラブ・ジャズやフューチャー・ジャズ、ディープ・ハウスやドラムンベースを志向しているのがよくわかる。ただ、その直前の音源にもかかわらず『Genes And Spirits』はそれとは全く違うサウンドをしている。シンセの響きも打ち込みも極めてチープで、70〜80年代のリズムボックスの時代に戻ってしまったかのようなもの、ビートも明らかに軽くて弱い。かといって、90~00年代に再発見されていたレア・グルーヴ的なオルガンやフェンダー・ローズのようなオーガニックな響きとも違う。『Wa Mpona』に収録された音源に関しては、当時のUKや日本のDJにも支持されたことだろう。ただ、『Genes And Spirits』は、2000年ごろのリスナーにとっては、まだ機材が未成熟なころのテクノロジーしか使っていない時代遅れのサウンドとして響いたかもしれない。

ただし、それが2018年の今聴いてみると、それとは全く違う印象しか聴こえてこない。

モーゼスのオールド・スクールなピアノ・スタイルによるシンプルなフレージングやバッキングは全体のサウンドや楽曲と完璧に合致していて、そのシンプルかつ機械的なビートの上で、そのビートの特性に合わせて演奏している。レゲエをやる際にも、リズム化するのではなく、そのフレージングそのものがリズムとの関係の中で最良の形で処理されていて、楽曲に必要なムードに貢献している。アンサンブル的に機能させる即興演奏としてあまりに素晴らしい。そのムードとは“軽やかさ”だ。そう思って聴いてみると、時折現れるハウル・ジ・スーザやフローラ・プリムあたりを思わせるブラジル風味のサウンドもカラッと厚みを出さないように音を重ねすぎないし、一方では、ユニゾンや多重録音やエフェクトを駆使して響きで遊ぶことは忘れていない。

チープなシンセや打ち込みはあらゆるトレンドや時代性とは無縁の響きをしているように聴こえて、前述のようにある意味では時代を超えている。それは80年代や90年代がリヴァイヴァルされている現在のトレンドとマッチしているというだけではない。あらゆる時代から取り残されていたがゆえに、あらゆる文脈から切り離されていて、そんな孤立感が今になって個性的に響いている。ディープ・ハウスやデトロイト・テクノとも違う。むしろ、アーサー・ラッセルやスーサイド、スライ&ザ・ファミリー・ストーンの『Fresh』が古さとロウ・テクノロジーのチープさをたたえたままで、いつまでも経っても色褪せていないようなそんな響きとも言えるかもしれない。

エキゾティックなリズムや音色やメロディーを使っても、どこかフィルターが一枚かかったようなモヤっとした音像と、ループを軸にしたドラマティックさとは無縁のどこまでも続きそうな曲調を軸に、それを時折ささやかなエディットを施したようにふっと心地よく展開させてみせる独特の作曲スタイルなども含め、時代性がわからないだけでなく、無国籍でもあり、不思議な中毒性があるのも魅力だ。ある意味では、アッパーでもなければ、ダウナーでもない、祝祭的でもなければ、静寂にも包まれない。グル―ヴィーでもなければ、アンビエントでもチルでもない。アーバンでもトライバルでもないだろう。全ては何かと何かの中間のようなサウンドであり、何かと何かの中間のようなフィーリングであり、ある意味では、個々の要素はすべて中途半端で中庸だとも言える。ただ、それらを組み合わせたときに、その全てがさりげなさと、つつましさを持って、奇跡的に機能し、『Genes And Spirits』のムードとしか言えないようなフィーリングと世界観でアルバム一枚が包まれる。こんなぽっかり空いていたポケットのような世界が南アフリカでひっそりと聴かれていたのだ。

孤立していたがゆえに「過去から来た未来」のような古くて新しいサウンドを有している音楽はときどき現れる。この『Genes And Spirits』のマジカルなサウンドは、そんな棚に加えたくなる一枚だ。

(2018/06/23)

ここから先は

¥ 100

面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。