Interview Lauren Desberg:ローレン・デスバーグ:ブロードウェイ・ミュージカル、カーペンターズからR&Bまでを繋ぐ歌とジャズ

グレッチェン・パーラトやベッカ・スティーブンス、カミラ・メサなどなど、様々な個性のヴォーカリストが次々に現れるジャズシーンの中でローレン・デスバーグはちょっと異質だった。なぜなら出てきたときに「グレッチェン・パーラトに師事」というコピーがついていたからで、「グレッチェン、若手枠なのにもうそんなポジションかよ」的に驚いたし、ローレン自体もずいぶん個性的だったからだ。今思えば、グレッチェンの『Lost & Found』以降、とも言えるサウンドでもあるのだが、その楽曲や歌、録音やミックスなどに至るまでいわゆる既存のジャズヴォーカル的な発想とはずいぶん違うもので、ジャズのあり方は変わったんだなと思ったものだった。

2015年の『Twenty First Century Problems』ではテイラー・アイグスティやウォルター・スミスⅢに加え、ブッチャーブラウンのコーリー・フォンヴィルがドラムを叩き、作編曲でデヴォン・ハリス=DJハリソンが参加していて、どこかヴィンテージでオールドタイムなサウンドに、少しノスタルジックな雰囲気のあるメロディーが印象的で、そこに現代的なジャズの演奏とヒップホップやR&B経由のプロダクションが施されていた。カヴァー曲もジャズ・スタンダードに加え、ビージーズやウィスパーズを取り上げるセンスも最高だった。

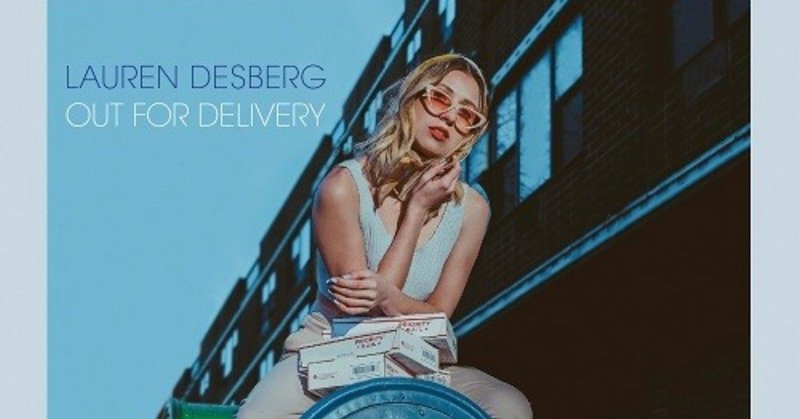

2019年には『Out For Delivery』をリリース。クリス・バワーズ、ブラクストン・クックら同世代が参加していて、前作をさらに推し進めたようなサウンドだ。その中で特に印象的なのが二つのカヴァー曲。

邦題「手紙でも書こう」として知られる「I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter」は、フレッド・E・アーラートとジョー・ヤンのコンビにより1935年に書かれた曲でファッツ・ウォーラーなどの演奏で知られる。後にミュージカル『Ain't Misbehavin'』でも使われていて、1930年代のハーレム・ルネッサンスを代表する曲でもある。

また「The Sweetest Sounds」は1962年のミュージカル『Cinderella』のためにロジャース&ハマースタインのコンビが書いた曲で、ペギー・リー、イーディ・ゴーメ、パティ・ペイジ、エラ・フィッツジェラルドが歌っている曲で、ブロードウェイ・ミュージカルの名曲のひとつ。

現代的なサウンドの中にあるこういった楽曲は、ただ単にポップソングをカヴァーするのとも、ジャズのスタンダードを歌うのとも異なる彼女の音楽性を示すものとなっている。それらは彼女のサウンドの中にあるオールドタイムなサウンドとも繋がっている。

ここでのインタビューはそんな彼女の中にある音楽性を聴きだすことを考えながら話したものだ。

■アメリカン・ソングブックとミュージカル

――昨日のライブすごく良かったです。あなたの歌はもちろんですが、僕はサックスのルカス・ピノやドラムのジョナサン・バーバーのファンでもあるので彼らの素晴らしいパフォーマンスが見られたのもうれしかったです。

デュオでやったバラードがあったんだけど、それの後にベースのアーロン・リャオがステージに戻ってきたときに「(時間が)まいてる」ってメモを見せられて。「わ、曲を伸ばさなきゃ」ってなったんです。「延ばさなきゃな、どうしよう」って考えてたところで、ちょうど「U REMIND ME」が始まっていて、あの曲はそれぞれソロがある曲で、ベースソロを聴いていたら、「このまま、「SOMETHING WRONG WITH ME」に持って行っちゃおう」とぱっと閃いたんです。ベーシストにすぐにそれを伝えて、ベースのソロの間にキーを変えて、テンポを変えて、そのまま「SOMETHING WRONG WITH ME」にそのままメドレーっぽく繋いだんだけど、実はあれは予定になかったものを尺を何とかするためにその場の発想でやった構成なんです。

――そこはさすがジャズミュージシャンだなぁ…すごい… いきなりすごい話を聞いてしまいましたけど、普通に始めていいですか?僕はあなたのソングライティングやアレンジが変わっていると思っていて、その理由が知りたいなって。まずは高校生くらいのころに好きだったコンポーザーから聞いてもいいですか?

高校生以前はジャズが好きじゃなかったから聴いていなかった。私は、Los Angeles County High School for the Arts(※通称LACHSA。LAの名門高校。グレッチェン・パーラトもここの卒業生。)ってアートスクールに通っていて、実はクリス・バワーズ(Kris Bowers)も同じ高校。彼は『グリーンブック』の音楽を手掛けたりして、映画音楽ですごく成功している。私はそこでヴォーカリストとしてジャズかオペラかのどちらかを専攻する選択肢を迫られて、そこでジャズを選んだんです。そこから一生懸命ジャズ・スタンダードを覚える日々が始まりました。ランチに誘われても練習室にこもってスタンダードを覚えているくらいジャズに真剣に取り組んでいた。

それからバークリー音大に進学して、その時も夜な夜な飲みに行こうって誘われても私は部屋に残って曲の勉強をしていたくらい。結果的に250曲くらいスタンダード曲を覚えたんだけど、それが今、自分が書いている曲のメロディースタイルに現れていると思う。一方で、ポップソングもトップ40も聴いて育っているので、そこからきているキャッチ―なところも今の私の作曲スタイルには入っていると思う。聴いたらずっと歌いたくなるようなキャッチ―さ。ジャズの人ってどうしてもメロディーの複雑さみたいなものを良しとする人も多いけど、それは私のヴァイブスではないから。もちろん私が書いているものはトップ40よりは複雑な部分もあるかもしれないけど、いわゆるジャズのそれとは違うと思う。

――スタンダードをたくさん覚えた中で特に好きだった作曲家は誰ですか?

ロジャース&ハマースタイン。彼らが手掛けたミュージカルはすべて好き。ゴージャスなメロディーとゴージャスな曲。リチャード・ロジャースは沢山の曲を書いてきた。彼らが曲を書いていた時代は音楽の意味合いが違った気もしているんです。ひとつの音やちょっとしたことが、音楽をずっと先に、すごく遠くまで進めてくれるようなことをやっていたような、そんな時代があった気がする。そこにも惹かれるんです。

――どんなところが好きなんですか?

「サウンド・オブ・ミュージック」「シンデレラ」「オクラホマ」「回転木馬」「王様と私」全部素晴らしい。ミュージカルとかオペラが好きって聞くとジョークみたいに聞えてみんな笑うんだけど、素晴らしい音楽が流れているから!!前のアルバムで弾いてくれてたギタリストにロジャース&ハマースタインではないけど『オペラ座の怪人』の話をしたことがあって、その時も失笑されちゃう感じだったんだけど、いい曲があるから!って聴かせたら「この曲、めっちゃヒップ」って突然反応してて、彼はその曲のコードを使って作曲をしていたりもしてた。ミュージカルと言うとみんな笑うけど、笑って済ませられるような音楽じゃないから!!

――わかりました。僕もちゃんと聞いてみます。ちなみに好きな曲だとなんですか?

「サウンド・オブ・ミュージック」の「Something Good」。この曲はポピュラーじゃないけど、すごく美しい曲。それに「シンデレラ」は全曲が好き。ちなみにディズニーじゃないほうの「シンデレラ」ね、あれは違う曲だから。ロジャース&ハマースタインの「シンデレラ」は90年代にブランディーが出演した「Rodgers & Hammerstein's Cinderella」で使われていたほうだから。実は2019年にもブロードウェイで上演されているんだけど、現代に合わせてかなり変わっているらしくて、怖くてまだ見ることができていないんです。

■カーペンターズとポップミュージック

――あと、カーペンターズ(Carpenters)がお好きなんですよね?

カレン・カーペンター(Karen Carpenter)は最も好きなシンガー。彼女のヴォイスは本当に美しいし、ピッチは正確だし、発音も素晴らしいし。友達から「カレン・カーペンターが好きなんだ。彼女は音程が動かなくて、ずっと同じような音域のところで歌っていて、あなたもそうだもんね」って言われたことがあって、それって、褒められたんだか、けなされたんだか、わからなくて、ある意味失礼かもとも思ったけど、一応誉め言葉としてもらっておきました(笑

――カレン・カーペンターって、実は音域が広くて、高い声も出るんだけど、敢えて低い音域にこだわっていた人でしたよね。

そうそう!!

――だから、何でもできる技術はあったのに自分の表現のために必要なものだけを選んでそこを突き詰めることでより大きな表現を獲得したみたいな人だと思うんです。それはあなたにも通じるんじゃないですか?

まさにそうですよね。シンガーって色々で、「私はこれが得意だからこれをやる」って人がいて、私はそのタイプ。一方で、「お望みのものなら何でも歌います」って人もいる。その中に更に「本当に何でもできる人」と「やめておけばいいのに」って人がいる。カレンは得意なことがわかっていた人。彼女は袋は一つしか持っていなかったかもしれないけど、その袋の奥行きがものすごく深かったシンガーだったって認識ですね。

――カーペンターズっていろんな作曲家の曲を歌っていましたよね。ポール・ウィリアムス、バート・バカラック、ロジャー・ニコルスらの曲をカヴァーしていて、その選曲も素晴らしかったと思うんですけど、カーペンターズに曲を提供していた作曲家も好きなんじゃないですか?

もちろん。70年代ごろはそういう時代だったと思う。ジャズの世界でもそうだったと思うけど、ソングライターって存在の重みが違った部分もあると思う。今は誰かに当て書きをすることが多いけど、当時の人たちは好きなものを書いて、アーティストはそれをカヴァーさせてもらうって感じでもあったと思う。だから、同じ曲のバージョン違いがたくさん存在していた。今は、クリスティーナ・アギレラが歌っている曲を、すぐにブリトニー・スピアーズが歌うなんてなかなかないけど、いい曲だったらいろんな人が歌えたから、それはすごくいい時代だったなと思う。

――で、そのバカラックとカーペンターズと言えば、フランク・オーシャン(Frank Ocean)が「Close to You」を歌ってますよね。

そう!!フランク・オーシャンのバージョンが最高。私が最も好きなカーペンターズのアルバムは「Close to You」だから。

――「Close To You」って、その曲のメロディー自体がシンプルにしか歌えないような構造になっていると思うのと、すごくシンプルに歌わないと良さが出ない曲な気がするんですよね。カーペンターズもフランク・オーシャンもそこをすごくうまく表現しているから惹かれるのかなって。

それと関係がある話だと、バークリー音大時代に、ジェイムス・テイラーの兄のリヴィングストン・テイラー(Livingston Taylor)によるエクササイズで「ステージ・パフォーマンス・テクニックス」ってのがあったんです。それは有名な曲をアカペラで歌うだけなんだけど、メロディーを一切変えちゃいいけなくて、完璧に書いた譜面通りに歌わなきゃいけないんだけど、どうしてもシンガーって飾りをつけちゃったりしてしまうんです。少しでも変化が入るとダメって止められて、やり直し。装飾だらけの歌を歌う人も少なくなかったから、そういう人は本当に苦労していたし、私もそれはかなり大変だったのを覚えている。今だったらすぐにできるけど、書かれたものを素直に歌うっていうのは逆に難しいこと。それは今でもずっとチャレンジしつづけなきゃいけない課題だと思ってる。

――古いミュージカルとか、カーペンターズとかにも通じると思うんですけど、あなたの作品はちょっとヴィンテージでオールドタイムな雰囲気があると思うんですけど、それについてはどうですか?

私は自分のことを、古いアメリカンソングブックを聴いていて、それに影響された曲を書いて、歌詞は今の題材を扱って、ジャズミュージシャン達と一緒に現代のプロダクションで、音楽を作っている人って感じだと思ってるかな。

――僕はエイミー・ワインハウスとか好きなんじゃないかと思ったんです。彼女もトニー・ベネットとやってたり、ジャズ・スタンダードも歌うけど、プロダクションはモダンだし。

もちろん。エイミー・ワインハウス(Amy Winehouse)の1st「Frank」が大好き。あと、コリーヌ・ベイリー・レイの1st「Corinne Bailey Rae」からも影響を受けている。16歳から17歳ごろはその2枚とサラ・ヴォ―ン(Sarah Vaughan)の『Live at Mister Kelly's』をずっとリピートして聴いていたから、自分の中に入っている気がする。高校生の頃、デパートに行ったらエイミー・ワインハウスの「You know i'm good」が流れていて、当時はまだShazamがなかったから、歌詞を聴いて、それをググって見つけたのを覚えている。グレッチェン・パーラトを聴いたときもこんなユニークな歌は聴いたことがないって思ったけど、エイミー・ワインハウスも同じようにユニークさに驚いたから。

――他に自分が影響を感じるアーティストっていますか?

メロディー・ガルドー(Melody Gardot)は知ってる?私は彼女の音楽はすごく好きで、彼女はジャジーだけど、キャッチ―で、ポップスのシンガーではないけど、ポップの影響もうけている。でも彼女はジャズシンガーだと思う。

あと、キンブラ(Kimbra)は超ポップだけど、ジャズの影響もあるから好き。フランク・オーシャンは彼のプロダクションがすごく好きで、私のプロデューサーのドリュー・オブ・ザ・ドリューもフランク・オーシャンの音作りが好きだから、その影響は私のレコードにも入っていると思う。

アルバムにも参加してくれてるサックスのブラクストン・クックはR&B寄りの人だけど、ジャジーでポップでヴァイブスが近いと思ってる。彼とギタリストのアンドリュー・ラフォー(Andrew Renfore)は一緒にアルバム作ってる。プロデューサーのドリュー・オブザ・ドリューとブラクストンを私が繋いだから、Drew Ofthe Drew『Drewbix Cube』にブラクストンが参加していたりする。

■ジャズ・ヴォーカリストからの影響

――じゃ、好きなジャズヴォーカリストってなると誰ですか?あ、グレッチェン以外でお願いします。

アニタ・オデイ(Anita O'day)かな。「Don’t Explain」は500回くらい聞いたかな。歌い出しが素晴らしくて、1週間くらいそれを聴き続けた。そのサウンドやトーンがあまりに素晴らしくて、イントロを繰り返し聴いて、トーンとかブレスをコピーしようとしたりもしたかな。

私のヴォイス・ティーチャーは「ピッチが悪いっていうのはなくて、それはテクニックが足りないからで、テクニックがあればカヴァーできるはずだ」っていつも言っていた人だった。私の場合も、発声の時の口の形とか、発音でカヴァーできるはずだと。私もそれを学んで知っているから、「ラヴ」と言うときにもLUV的な発音のラヴだとちょっとだけ♭(フラット)して、LAV的な発音のラヴだとピッチは100%オンになるように、それは口の形を変えることでコントロールできることだと学んだ。それを踏まえて聴くとアニタ・オデイの歌はすごく♭(フラット)している、大幅にね。でも、それがあまりにも好きでコピーしていたから自分の中で固まっちゃってて、今でもフラットのまま自分のものになっているところがあるのは面白いと思う。今でも歌おうとするとフラットしちゃうときがある。だけど、今は自分もトレーニングして技術は身に付けたから、フラットしないように歌えるようになったんだけど、アニタの歌も好き。

――ちなみにもう少し最近の人だと誰がいますか?

もちろんグレッチェン・パーラト。これが一番。あとは、セシル・マクロリン・サルヴァント(Cecil Mclorin Salvant)。彼女はファビュラス。あまりにすごくて悲しくなるから、観に行けない。彼女がNYでライブを観た時にあまりに素晴らしくて落ち込んでしまったくらい。作っている音楽は全く違うんだけどね。

今は影響源と言う感じではジャズシンガーはあまり聴いていないかも。私の友人なんだけど、シリル・エイメー(Crrille Aimee)、彼女は素晴らしいし「いいな、好きだな」と思って彼女の音楽は聴ける。キュートだし、歌も音楽も素晴らしいから、今、勧めるってなると彼女かな。

――ほかに好きな音楽とか、あなたの音楽に関係ありそうなアーティストがいたら教えてもらえますか?

今はSpotifyで60-70年代の音楽を聴くことが多くて、アース・ウィンド&ファイア(Earth Wind & Fire)、ゾンビーズ(Zombies)、フリートウッド・マック(Fleetwood Mac)をよく聴いてる。スティービー・ニックス(Stevie Nicks)はもちろん好き。

今の人だと、アレックス・アイズリー(Alex Isley)はグレッチェンと私と同じ高校で私の一年先に卒業しているんだけど、すごくいい。リゾ(Lizzo)も好き。この前、フォトグラファーとして、リゾの写真を仕事で撮った。私の小学校時代の友達が今、リゾのマネージャーやってて、Radio City Music Hallのバックルームで彼女の写真を撮れたのはすごくうれしかった。スティーヴ・レイシー(Steve Lacy)も好き。彼はケンドリック・ラマーとかもやってるけど、彼のソロが好き。また21歳とかで彼が全てのビートをiPhoneで作っちゃてたところもいいと思う。エミリー・キング(Emily King)。彼女のことはすごく好きで、曲も聴いたし、アルバムも聴いてるし、ライブも見に行った。SZAとアンダーソン・パーク(Anderson Paak)はもちろん好き。ラヴィーナ(Raveena)はジャジーでポップでこれから来ると思う。ある時、私のバンドのベーシストと電車で会って「最近何やってんの?」って聞いたら「ラヴィーナのミュージックディレクターやってる」って。ちょうどよく聴いていたからびっくりした。

――ほかに音楽以外であなたの音楽に影響を与えているものってありますか?

ヨージかな。

――あ、高木(洋司)さん?(※『Out For Delivery』をリリースしているCOREPORTレーベルの代表)

そう。2016年に日本に来て、最高のライブができた。昨日もすごくいいショーで、帰りのバスの中であんないいショーができたら私も大丈夫って思えた。そういうのってミュージシャンにとっては必要なことで、昨日のショーみたいに、音楽も演奏も素晴らしくて、お客さんも楽しんでくれていると、「あぁ、私は大丈夫なんだ」って。そう思える瞬間はミュージシャンにとって重要なことなんです。2016年の日本でのライブもそういう瞬間で、その後にアメリカに帰ってから、NYからニューオーリンズまでのツアーを自分で組んだんです。音楽は本当に素晴らしかったんだけど、自分だけで組んだから誰も助けてくれない中でうまくいかないことも多くて大変なことも多かった。それですっかり疲れてしまって、しばらくショーを全くやらなかったくらい。でも、また立ち上がって音楽をやらなきゃって思ってたけど、きっかけがなかった。そこにヨージからメールが来て「もしあなたがアルバムを出すならCOREPORTでディストリビュートしたい」って。その時点では曲は全くなかったし、アルバムを作るプランもなかったけど、そのメールを見たら「私はアルバムを作らなきゃいけない!」って思えた。それが2017年の1月で、4月にはレコーディングをはじめたんです。

――たぶんそのころ、どこかで高木さんに会った時に「柳樂さん、ローレンのアルバムを内から出せそうなんです」って嬉しそうに言ってたから、それはお互いにとってすごくいいコミュニケーションだったんですね、きっと。

じゃ、すごくよかった。これまでもディストリビュートはしてもらっていたけど、代理人みたいな人を立てていたから、私は直接やり取りをしていなかった。でも、そのままのやり方は望んでいなかったところにヨージが現れた。彼は連絡を長い間取り合ってくれたし、いろんなことをケアしてくれた。それはすごくありがたいことだった。

■もうひとつの仕事:フォトグラファー

――それはいい話です。最後に、あなたはフォトグラファーもやってますよね。その活動の仕方も面白いなと思ってて、フォトグラファーとミュージシャンってあなたの中でコネクトしてますか?

ないかな。それは全然別物。比喩としてもそうだけど、カメラのどっち側に自分がいたいかって話になるから。撮られる側なのか、撮る側なのか。

フォトグラファーとして撮影して、撮った写真を見せた時に「え、これが自分?」って反応をもらったときは撮る側としてはすごくうれしい瞬間。今、ブルーノートでライブをやっていて全てがうまくいっているような状況の時に自分が味わっている感覚ってまさにその感覚なんです。私はこういう私でいたいっていう感じ。撮影した人から「あなたの写真に写っている私は、いつもこうでありたいと思っている私だ」って言われたことがあって、それはすごくうれしくて、言われた瞬間に自分でも泣きそうになった。ミュージシャンとしてそういう時に撮られる側でいたいと思ってる。

――ちなみに写真を始めたきっかけは?

自分でも仕事にするとは思っていなかった。子供のころにお母さんのドレスを着たりして、それを撮り合っていて、写真が好きだったから、それが繋がったんだろうなとは思う。私はバークリー音大に通っていたから周りはミュージシャンばかりで、彼らがEPやアルバムを出すからそのカヴァーフォトが欲しいとか、ポスターが必要とか、プロモーション用の写真がないと、だとか、私の周りにはそういう話が常にあって、1年生のころからなんとなくみんなの写真を撮ってあげていた。たまたま写真を昔から写真が好きだったから多少いいカメラを持っていた程度で、フォトグラファーを名乗るようなものでもなかったけど、気が付いたら30人分くらいやってて。

だったら、ちゃんと勉強しようかなって思って、LAに戻ったときに写真のクラスをとって勉強をしたんです。そこからバークリーにまた戻ってからも友達の写真を撮っていた感じ。自分でフォトグラファーを名乗るようになったのはここ3年くらいの話で、それまでは写真を撮る人って言ってた。だって、私がなりたいのはシンガーなわけだからフォトグラファーって名乗るのは変だと思うし。今はブルックリンにフォトスタジオを構えてて、そこで撮影している。でも、今もジョエル・ロス(Joel Ross)、クリス・バワーズ、ブラクストン・クックとか私の周りのミュージシャンも相変わらずたくさん撮ってる。

※『Put For Delovery』のアナログが日本のみのプレスでリリースされています!!

※記事が面白かったら投げ銭もしくはサポートをお願いします。

あなたのドネーションが次の記事を作る予算になります。

ここから先は

¥ 100

面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。