CTIレーベル:クリード・テイラーとルディ・ヴァン・ゲルダー

※これはキングレコードからリリースされた《CTI シュプリーム・コレクション》のパンフレットに掲載されてた2013年執筆のテキストを加筆修正したものです。

フュージョン、ソウルジャズ、イージーリスニング、フリーソウル、さヴァ―ビア、サンプリングソース、ダンスクラシックスetc、幾度と無く再評価されるこのCTIレーベルについて、僕は音響主義のレーベルだと思っている。

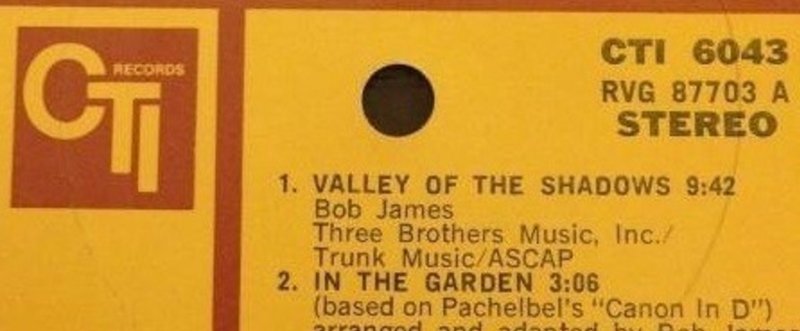

クリード・テイラーがプロデュースする音楽性や美しいアートワークのすばらしさも無論重要だが、ほとんどの作品で、名エンジニアのルディ・ヴァン・ゲルダーを起用し、多くの作品をヴァン・ゲルダー・スタジオで録音したことこそが、このレーベルの本質の一つを表しているように思う。太く、時にやわらかさせ感じるほど角の取れたまるい低音を鳴らし、エレピのとろけるような揺らぎを気持ちよく漂わせ、それぞれの楽器を巧みに鳴らし分けるこのレーベル独特のサウンドは、ニューソウルやフュージョンが生まれた時代のジャズに大きな力を与えた。

つまり、それらを録音したルディ・ヴァン・ゲルダーが、それまで彼が手掛けてきたモダンジャズの名作群における録音と全く違う質感の音でサウンドを刻んでいるということになる。ブルーノートでの作品においてアルフレッド・ライオンが望んできたようなサウンドから、クリード・テイラーが望んだサウンドを聴き比べるだけでも、ルディ・ヴァン・ゲルダーがCTIの録音において、どれだけチャレンジしたかは明らかだろう。

そして、その条件で録音されたのが、エレクトリックなファンク/フュージョンのサウンドだけでなく、ドン・セベスキー、ラロ・シフリン、クラウス・オガーマン、そしてアントニオ・カルロス・ジョビンのような作曲家/編曲家によるラージアンサンブル/オーケストラやストリングスのサウンドであったことは極めて重要なのでないかと思う。

CTI作品を聴いていると、クリード・テイラーには、ジョニー・ハモンド・スミス「ギャンブラーズ・ライフ」のスペイシーなピアノも、ケニー・バレル「ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド」でのドン・セベスキーによる流麗なオーケストレーションも、全てが等価に響いていたのではないかと思わせられる。

ジョー・ザヴィヌルがウェザーリポート時代に、デューク・エリントン・オーケストラのサウンドの厚みと豊かさをシンセサイザーを駆使して表現しようとしたこと、もしくは、木管楽器による繊細で美しいハーモニーのアレンジを響かせていたギル・エヴァンスがエレピやシンセを響かせるエレクトリックサウンドに転向したことを思い起こせば、それも不思議なことではない。

エレクトリックもオーケストレーションも、そしてあらゆるサウンドを”響き”や”テクスチャー”という意味で、等価に捉える。それはエレクトロニカとポストクラシカルをパラレルに楽しむ現代のリスナーの耳と全く同じなのかもしれない。そんなことを60年代から、レーベルとして実践していたのがクリード・テイラーによるCTIだったと僕は思っている。

つまり、クリード・テイラーは、マイゼル・ブラザーズ=スカイハイ・プロダクションによるアレンジにも、アントニオ・カルロス・ジョビンのハーモニー感覚にも、同じ音響的な快楽を求めていたのかもしれないということだ。もしかしたら、それは「アランフェス協奏曲」でのジム・ホールによる華麗なコードワークに、「サン・フラワー」でのミルト・ジャクソンのヴィブラフォンの揺らぎにも、そして、もしかしたらビル・エヴァンス「モントルーⅡ」のピアノにさえ感じていたのかもしれない。そして、その姿勢が生んだのが、ダンスクラシックスやサンプリングソースとしての数々の名曲なのだ。

ロン・カーターがフレディー・ハバード「レッド・クレイ」でのプレイを機にヒップホップ(ATCQ)から再発見された理由は彼の演奏というよりも、CTIが作り上げてきた音響面に負っているのではないかと言う気もする(もう一つ理由があるとすれば、CTIらしいフュージョン時代特有のくっきりと輪郭のわかりやすいメロディーライン/ベースラインかもしれない。)。

そんなことを考えながら、僕は今、アントニオ・カルロス・ジョビン「チルドレンズ・ゲーム」のアンサンブルとミックスを聴きつつ、CTIを今一度、再発見する欲望に駆られている。

R.I.P. Rudy Van Gelder

※この後、テキストは何も書いてませんが、この記事に100円の価値があると思ったら、投げ銭をお願いします。おそらく僕のCD代に消えます。

ここから先は

¥ 100

面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。