【Vol.3/5】自由に愛してディグして~ATCQ/ルー・リードの衝撃/Nujabesの愛した「When A Little Love Began To Die」 ~ ジャミロクワイとプライマル・スクリーム、1995年のフォーキー事情 ー 橋本徹×柳樂光隆×山本勇樹『Ultimate Free Soul 90s』座談会@HMV & BOOKS

◆自由に愛してディグして~ATCQ/ルー・リードの衝撃/Nujabesの愛した「When A Little Love Began To Die」

橋本:僕が90年代を思い出すときに、その始まりの最も大きなトピックの一つだと思っているのが、ルー・リードの「ワイルド・サイドを歩け(「Walk On The Wild Side」)」をトライブ・コールド・クエスト「Can I Kick It?」でサンプリングしているのを初めて聴いたときの衝撃で、それはもう本当に90年代の始まりを象徴していて。僕は世代的にニュー・ウェイヴとかイギリスの音楽を聴きながら育ったっていうところがあって、高校の友達とかもみんなそんな感じで。それまではなかなかヒップホップとかに反応しない友達の方が多かったんですけど、これ一発で時代が変わったというかね。で、今回の『Ultimate Free Soul 90s』には、「Can I Kick It?」のルー・リードのループは生きてるんですけど、それにアーチー・ベルのブレイクを掛け合わせた、よりカラフルなヴァージョンで収録しているので、ぜひ聴き比べてもらえたらなと思います。この、ヒップホップでルー・リードがサンプリングされるっていう自由さみたいなものを、僕はとてもフリー・ソウル的だと感じて、コンピレイションに入れてるんですよね。

柳樂:すげえわかりますね、それ。テリー・キャリアーと並べて聴けるっていうか。

橋本:そう、ソウルの評論家もロックの評論家もどっちかしか聴いてない、っていう時代から、もう集団ゲームになった90年代って言うのは、ジャンルの垣根がどんどん取っ払われていったっていうか自由になっていった時代で、それを象徴するのがルー・リードとトライブ・コールド・クエストの関係だったと思いますね。

柳樂:なんか、白人的なものと黒人的なものがブレンドされてるのが、フリー・ソウル的というか橋本徹っぽいというイメージがあって、Bar Musicの中村(智昭)さんとかもそうなんですけど。テリー・キャリアーってすごく象徴的じゃないですか、ソウルでジャズでフォークで。それとソウルやファンクでないものをヒップホップに使うっていうのは、同じようなアティテュードを感じて、なんかそういう文脈が重層的に重なってるなって。あの、トレイシー・チャップマンいたじゃないですか、80年代後半。

橋本:うん。ナイス&スムースがサンプルしてたよね。「Sometimes I Rhymes Slow」。

柳樂:黒人だけどフォークを歌うという。しかもNYで一人で暮らす哀愁みたいなのを歌ってますよね。それをナイス&スムースがサンプリングして、メロウなトラックを作るっていう。

橋本:90年代の面白さって本当にそこで、80年代まではJB関連とかPファンクとかがサンプリングされてたんですけど、突然スザンヌ・ヴェガがサンプリングされたりとか、そういうことが起き始めたのが90年代前半で、トライブがルー・リードをサンプリングしたのは本当にその先駆けかなって思うんだよね。

柳樂:そういうヒップホップから広がるっていう文脈が大きかったじゃないですか。デ・ラ・ソウルのボブ・ドロウの……。

橋本:「Three Is A Magic Number」。

山本:スティーリー・ダンとかもありましたよね。

橋本:まさに。そのへんの話はぜひ読んでいただきたいのが「bounce」の「Free Soul 90s」特集の記事に出てますね。デ・ラ・ソウルとマイティー・ライダースやスティーリー・ダンとの関係であったりとか、もっと言えば同じ曲でオーティス・レディングの「Dock Of The Bay」の口笛が使われてるんですが、ネイティヴ・タンと言われていた、デ・ラ・ソウルやトライブ・コールド・クエストとかジャングル・ブラザーズ、あと今回スピナーズの「It’s A Shame」をリメイクした曲を入れてるモニー・ラヴとかのクルーの、自由でフレッシュな感覚っていうのが90年代のとても重要な部分で。そういうものにインスパイアされてDJパーティーをやったりコンピレイションを作ったり、っていうところはありますね。

柳樂:ガリアーノがクロスビー・スティルス&ナッシュの「Long Time Gone」を演ったりとか。

橋本:僕はCS&Nの方で知ってたんで、こういうのクラブ・シーンでかけてもいいんだ、って思ったのがレジュメにもある95年のフォーキー感覚――この話も後でしようと思ってるんだけど、あの頃の感じだよね。で、『Free Soul Avenue』に関しては、今テリー・キャリアーの話が出たんでそれと関連づけますと、Nujabesが彼自身を招いて「Ordinary Joe」を後にカヴァーすることになるんですけど、当時DJ Bar Inkstickという、公園通りの一番上にあったクラブで僕たちがやっていた「Free Soul Underground」っていうパーティーにNujabesが毎回通ってきていて。彼が最も反応していた曲っていうのがフレンズ・オブ・ディスティンクションの「When A Little Love Began To Die」っていう曲で、これも後にとても劇的なグッド・リサイクルをされるんですね。ソフト・ロックのグループというイメージがどうしてもあるので、彼らの曲をDJでかけようとはなかなか思わないんですよ。でも、すごくメロウなこみあげ系の素晴らしい曲だなと思ってコンピレイションに入れたりしていたんですけど、僕たちより若い世代がそれにちゃんと反応してくれてヒップホップというスタイルで再生させているのが、ファンキー・DLの「Don’t Even Try It」っていうNujabesが作ったトラックかなって思います。この曲は『Free Soul Nujabes』にも入っているんですが、まさに彼の「When A Little Love Began To Die」への愛情が表現されているんで聴きましょうか。僕はたまたまレコード屋で流れてきて、「これ誰が作ったんだ!?」って思ったら、ファンキー・DLでプロデュースがNujabesだったっていう。「絶対知ってるやつが作ったんだろう」とは思ったんだけど、そのときのレコード屋の光景は強く覚えてますね(ファンキー・DL「Don’t Even Try It」が流れる)。

橋本:ちなみにこの「Suburbia Suite」にはNujabesはまだ20歳だったんですけど、ライターとして参加してます。この表3のクレジットを見ると“Seba Jun”っていうクレジットがあるんでわかると思うんですけど。当時まだ専門学校生で、その頃は写真を撮っていて、何でも挑戦したいと思ってたときだと思うんだけど、「サバービアの新しいのを作る」って言ったら「書かせてください」って言ってきて。

柳樂:へえー。確かに名前ありますね。僕、すげえ覚えてるのが、友達がNujabesのミックステープ貸してくれて。で、聴いたらアシッド・ジャズがすごいいっぱい入ってて。ジャミロクワイとか。

橋本:そういう世代なんだよね。彼は1974年の2月7日生まれ、J・ディラと全く同じ年の同じ日に生まれてるんですよね。で、死んだのも同じ2月ですけど。

柳樂:Nujabesは、すごく「Free Soul 90s」的な感覚があった人というか、そういうのが直撃して影響を受けてやっていた人なんだってのを感じました。

橋本:そうですね。逆に何倍にも大きく広げてくれた存在かなと思いますけど。『Free Soul Avenue』は他にも、ジャネイの「Hey, Mr, DJ」ネタのマイケル・ワイコフ「Looking Up To You」とか、フリー・ソウルと90sの関わりをすごくわかりやすく表現できる曲が入っているので、今日持ってきてもらったんですが。

柳樂:スティーヴィー・ワンダーのカヴァー、2曲入ってますね。「Golden Lady」と「Bad Weather」と。

橋本:ああ、いいところを言ってくれた! 当時、スティーヴィー・ワンダーのカヴァーをよく買ってたんだけど、その中でもパーティーで初めてかけたときから「この曲はすごい人気曲になるな」って感じたのが、ホセ・フェリシアーノの「Golden Lady」をブラジリアン・スタイルでやってるやつ。それとメリサ・マンチェスターの「Bad Weather」。これはスティーヴィーがシュプリームスに書いた曲ですけど。「メリサ・マンチェスターなんてかけていいの?」とか思いつつも(笑)、逆に面白がってかけてたら、大人気曲になったという。

柳樂:アル・クーパーの「Jolie」とかもそうですよね。

橋本:ああ。あれかかると、みんなフロアで狂ってましたね(笑)。

90年代はヒップホップの時代だった、というと大げさかもしれないが、ファッションを含めとても大きな影響力を持っていたことは確かだ。当時は渋谷のマンハッタン・レコードに女子高生がいるということも普通の光景だったし、それだけR&Bも含めてブラック・ミュージック・カルチャーがメジャーになっていたことの証左だろう。さて、個人的な話をすると、僕にとっての「Free Soul 90s」の大きな功績は、ヒップホップの入り口になったことだ。興味は持っていたもののどこから聴けばいいかわからなかったのだが、「Free Soul 90s」にはデ・ラ・ソウルやトライブ・コールド・クエストの名前が並んでいて、聴くべきものを指し示してくれた。トライブとの出会いは本当に大きかった。彼らのサード・アルバム『Midnight Marauders』は何度も繰り返し聴いた名盤だし、70年代のマーヴィン・ゲイやスティーヴィー・ワンダーのそれと並び称されるべき、90年代が生んだ音楽的遺産だと思う。彼らの魅力はなんと言っても芸術的と言うべきサンプリング・センス。彼らの曲をきっかけに知ったジャズやファンクの名曲は数知れない。JBやPファンクのサンプリングが、基本的にはファンクネスを増幅する足し算の発想で選ばれているとすると、ここで挙げられていたトライブのルー・リードや、ファーサイドの「Runnin’」のスタン・ゲッツ&ルイス・ボンファといった意外性のあるネタ使いは、そのソースとの距離感によってある種の批評性が生まれるのだ。あるいは、トレイシー・チャップマンをナイス&スムースがサンプリングすることで、レイヤーのように生まれる重層性。このようにして僕はヒップホップの奥深さを知った。その意味では、フリー・ソウルの影響を受けた独創的なトラック・メイカーだったNujabesの作品にも唯一無二のセンスが横溢している。彼がサンプルしたマイケル・フランクスやパット・メセニー、ヨアヒム・キューンに巨勢典子などは、どれも一般的には“非ヒップホップ的”とされる音源だ。自分の感性で良いと思ったものをピックアップする、まさに“Free Soul, Free Mind”の産物だと言える。(waltzanova)

◆ジャミロクワイとプライマル・スクリーム、1995年のフォーキー事情

橋本:今度は当時の山本くんの90年代の思い出を振り返りながらかけたいと思うんですけど、ジャミロクワイとかプライマル・スクリームとかは大きな存在だったのかな?

山本:やっぱりジャミロクワイは大きいですよ。それこそ、60〜70年代を通っていない自分がリアルタイムで初めて聴いてショックを受けたアーティストで、それがさっきも話したんですけど中学校3年生だったんで、多感な時期というか、今まで触ったこともないものに触った感じで、鼻血が出るような感じがしたというか。

橋本:多感な時期に出会えるっていいよね。スティーヴィー・ワンダーとかギル・スコット・ヘロンをもう一回聴こうって思ったきっかけだったし。今日かけたいって言ってくれた「If I Like It, I Do It」なんかは、最初聴いたときにコーク・エスコヴェードの「I Wouldn't Change A Thing」じゃん、と思って興奮したのを覚えてますよ。

山本:ジャミロクワイのファースト・アルバムのちょっと前にピチカート・ファイヴの『Bossa Nova 2001』が出て。僕はフリッパーズ・ギターはリアルタイムで通ってなくて、気づいたら解散してた感じで。で、CMで流れてたピチカートの「Sweet Soul Revue」を聴いて……。

橋本:あれもフリー・ソウルのコンピに入れた、ステイプル・シンガーズの「Heavy Makes You Happy」ネタでね。

山本:で、近くの友&愛(レンタル・レコード/CDショップ)に借りに行ったっていう、そういうエピソードなんですけど。

橋本:貸レコード屋っていうのがあった、そういう時代なんですよ。

山本:まだ中学生の坊主なんで、お金持ってないから親にCDを借りるお金をねだって、ダビングして聴きまくる、みたいな。あとはFMですよね。FMでジャミロクワイが流れまくっていましたよね。

橋本:あの頃、J-WAVEとかFMで音楽を聴く楽しさっていうのがまだ今より強かった時代で。スウィング・アウト・シスターの「Am I The Same Girl」とか、死ぬほどかかってたよね。

山本:そうですね。あのへんの“FM系”と当時言われてたような、ちょっとメロウなホワイト・ソウル・ミュージックみたいな。

橋本:フリー・ソウルもいわゆる“渋谷系”と言われていたものもFMヒットも全部がつながっていたというか、それが今回の『Ultimate Free Soul 90s』の選曲ではわかりやすく出たなと。フリー・ソウルって言ってるけど、もっとメジャー感があるものというかね。

柳樂:僕と山本さんがよく出てる、TBSラジオの荻上チキさんの「Session-22」っていう番組があるんですけど、あれのアシスタントをしている南部(広美)さんっていう女性のアナウンサーの方がいるんですが、昔あの人J-WAVEで働いてたんですよね。

橋本:「カフェ・アプレミニュイ」っていう番組をJ-WAVEで15年くらい前にやってたんだけど、アシスタント・ディレクターが彼女だったな。

柳樂:そう、僕はその「Session-22」に出てて、いわゆるロバート・グラスパー的なものをかけてるんですけど、そうすると南部さんがよく言うのが、「私がJ-WAVEで働いてた頃の感じがある。あの頃のFMは本当に刺激的だった」みたいなことですね。

山本:当時よく聴いてたのが「TOKIO HOT 100」っていう、土曜日か日曜日の午後に3時間くらいかけてヒット曲をかけまくるっていう番組ですね。あれを180分テープに録って、そこからピンとくる曲をかいつまんでチェックするという、そういうことをしてましたけどね。

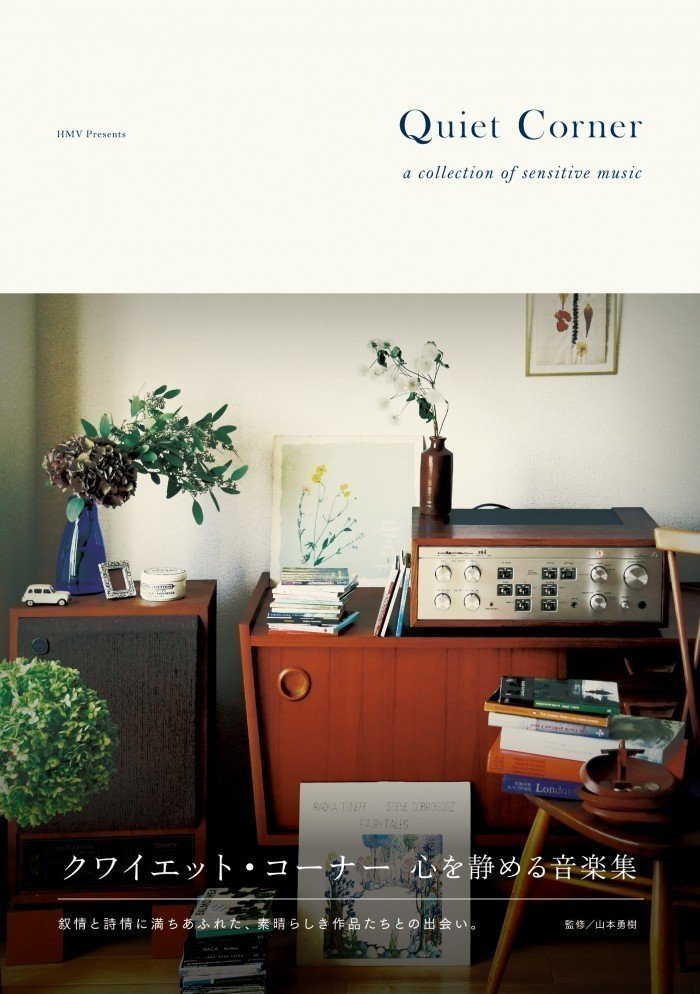

橋本:すごい。そのマメさが「Quiet Corner」につながってきたわけですね。

山本:いやいや(笑)。

柳樂:俺、それ「サンデー・ソングブック」でしたけどね(笑)。

山本:当時は今みたいにYouTubeもなければ、Apple Musicもない時代だから、好きな音楽を知るきかっけってFMはもちろんですけど、あとはやはりコンピですよね。フリー・ソウルのコンピを聴いて「bounce」読んで、みたいな。まあ振り返れば、こう言っちゃなんですけど、90年代がいちばん熱心に音楽を追っかけてたんじゃないか、って正直今は思いますけど。で、今でもその影響から逃れられないというか、その頃初めて聴いた旧譜でも新譜でもやっぱり今にもつながってる、ってのは思いますね。

橋本:あの頃の曲はイントロが流れると全部プレイバックできるよね、頭の中で。もう一曲、山本くんがかけたいって選んでくれた曲もその頃の曲ですね。『Ultimate Free Soul 90s』ではディスク3の3曲目に入っているプライマル・スクリームの「Movin’ On Up」って曲なんですけど、僕みたいにイギリスのロックとかインディーズを聴いてきた世代で、友達もそういう人が多いんですが、そういう人間にとって彼らもエポック・メイキングな存在でした。90年代ってクラブ・ミュージックがグッと人気を広げた時代だったと思うんですけど、ロックを聴いてた人たちをクラブ・ミュージックやダンス・ミュージックの方に誘導するきっかけになったのがプライマル・スクルームの『Screamadelica』っていうアルバムで。それまではいわゆるブラック・ミュージックが好きだったり、クラブ・ジャズみたいなものが好きな人が中心だった僕たちのDJパーティーに、下北沢系じゃないけどZOOやSLITSにいたような人たち、Crue-Lとかを聴いてたような人たちが流れ込んでくるきっかけになったのがこのアルバムだったなと。彼らはその後もポイントで重要な発展を遂げていて、フォーキーな感じやロックの感じが強まる時代にはそういうアルバムを出していて。あとはボビー・ギレスピーのアイコンとしての魅力もすごくあったと思うんですけど、当時すごく大きな存在だったな、ってのを思い出しますね。

柳樂:すごく教育的なとこありますよね、メンフィスで録音するとか。あとはアルバム作ってるときにノイ!を聴いていたりとかして、ジャーマン・ロックに行ったり。

橋本:ダブに行ったりね。で、この曲はフリー・ソウルといちばんシンクロした『Dixie-Narco EP』の1曲目だったんですけど、聴いての通りスティーヴン・スティルスの「Love The One You’re With」とローリング・ストーンズの「悪魔を憐れむ歌(「Sympathy For The Devil」)」っていう、DJ Bar Inkstickのイヴェントでかなりヘヴィー・プレイされていた2曲のミックスなんですよね。

山本:僕は『Screamadelica』には間に合わなくて、リアルタイムでプライマルを聴いたのは『Rocks』なんです。『Rocks』は高校1年生の頃で、ちょうどコーネリアスが国内盤に帯コメントを書いてて、確か「bounce」か何かを見て「Rocks」のシングル盤を買ったんですけど。ちょうど僕が高校1年の頃がブリット・ポップの全盛期で。

橋本:1995年ね。

山本:ちょうどオアシスがデビューした時で。

橋本:ああ、じゃあ1994年だ。

山本:ブラーが『Park Life』を出して、そのちょっと後にレディオヘッドが出てくるっていう時代で。ブラーなんかは“ネオ・モッズ”なんて呼ばれ方もしていたから、そこからスモール・フェイセズやキンクスとかも聴き初めて、それで自然とソウル・ミュージックに辿り着くという、まさしく「Free Soul 90s」的なグッド・リサイクルを体験していました。

橋本:山本くんにとってこの時代がすごく重要だってことを表してるのが、今回のレジュメの最後に挟み込まれてる部分なんですけど。これは1995年にリットー・ミュージックから創刊された、ブリット・ポップとかを扱う「SiFT」っていう雑誌の記事です。そのときは「bounce」をやる直前の僕が、いわゆる「雑誌内雑誌」をやってほしい、みたいなことを当時の編集長に言われて、「Suburban Sprawl」っていうページをやっていた時代が1年くらいあって。担当者はその後「After Hours」とかでいい仕事してる福田(教雄)くんだったんだけど、毎回テーマ設定をしてたんです。僕はこのことを完全に忘れてたんですけど、山本くんが電話してきて、「スクラップしてるやつがあるので、レジュメに加えてもいいですか」と。僕も懐かしく読んだんですけど、たまたま今日のテーマと合うときの号を持ってきてくれて、70年代ソウルの輪廻転生みたいな部分と、フォーキーな部分も入ってるのかな?

山本:そうですね。この特集は毎月楽しみに読んでいました。

橋本:1995年のフォーキー再評価、みたいな部分についての記事を。20年以上大事に取っておいてくれたっていうのは、やっぱり90年代半ばの山本くんは多感だったんだなぁと。

山本:大きいですね、やっぱり。ちょうどアシッド・ジャズから入って、それからマザー・アースが来て。

橋本:マザー・アースっていうのは(「bounce」の表紙を見せて)この後ろにいるマット・デイトンという男なんですが、これは「bounce」の表紙を、マット・デイトンがIZITのニコラと結婚したときにやってるんですが、これも95年。その翌月に同じくポール・ウェラーのサードが出たときの表紙ですが、この時はフォーキー特集をやってるんですね。そこで僕が「フォーキー・クラブ事情」みたいなことを喋ってるんですが、それもレジュメに挟まってるんで、そのときのフォーキー感覚みたいなものもぜひぜひ見てもらえたらなと思います。

山本:そこで知ったのが、ニック・ドレイクとかティム・バックリー、ジョン・マーティンですね。未だに僕が愛してやまない、メランコリックなシンガー・ソングライターたちをたくさん知って。

橋本:ルーツ・オブ・「Quiet Corner」だ。

山本:そうですね(笑)。そういえば5年くらい前ですかね、マット・デイトンがクリス・シーハンと組んだベンチ・コネクションというアルバムを橋本さんから教えてもらったこともあるし、なんか僕の中では彼の存在がずっとあるんでしょうね。

橋本:「SiFT」という雑誌では“フォーキー”の特集をして、草系と土系に分けてやったんだよね。フォーキーには二種類あると。

山本:そうですね。それで、ラヴィン・スプーンフルは花が咲いてるよね、みたいな。

橋本:ああ、覚えてる(笑)。

柳樂:フラワー・ムーヴメントで。

山本:そうそう。で、土系はテリー・キャリアーもそうだし、ポール・ウェラーだと『Wild Wood』『Stanley Road』のラインですよね。G・ラヴとかベン・ハーパーとか、今では“オーガニック系”なんて言われる代表がデビューしたのもこの時期ですね。

橋本:“ダウン・トゥ・アース”という言葉でも語られていたよね。

山本:ドクター・ジョンとか、どんどんそういうのを、自分の中でもう整理しきれないくらいいろんな情報が入り込んできて楽しかったですね。

橋本:で、96年2月の「Suburbia Suite」も、後半は12インチの記事なんですけど、前半はフリー・ソウルのそういうフォーキー感覚なものを扱ってます。ユージン・マクダニエルズとかね。やっぱりそういうのが旬だったんですね。ここにもスティーヴン・スティルスがいたりホセ・フェリシアーノ、ラビ・シフレ、アルゾ&ユーディーンがいたりとか。

柳樂:エレン・マキルウェインとかね。ジェシ・コリン・ヤングとか。

橋本:まさに。

山本:「黒いニック・ドレイク」。「黒い◯◯」って表現、自分の中ではたまんなかったですね。そういう高校生でした(笑)。

柳樂:でもなんか、そういうの魅力的でしたよね。音楽のジャンルのイメージを覆してくれるようなものって。未だにリンダ・ルイス、すごい好きだったりするし。

橋本:そう、リンダ・ルイスは1995年に日本でソニーから出た復活作でFMブレイクするんですよね。僕たちは『Lark』っていうアルバムがすごく好きだったり、『Free Soul Impressions』っていうコンピレイションには、その後のアルバムからの曲を入れてたりしたんで、「リンダ・ルイス復活を祝う会」っていうのを「Free Soul Underground」のスペシャル・イヴェントでやったことがあって、そのレポートも「SiFT」で書いたよね。

山本:橋本さんのコラムで「リンダ・ルイスの試聴会を先日やりまして」っていうのを読んで、そこでレスリー・ダンカンかけて……みたいなことが書いてあって。

橋本:山本くん、ど真ん中だね。今考えたら。

山本:そのコラムを読んで「橋本さん、どんな試聴会をやってるのかな?」って、想像を膨らませながら読んでましたけどね。

山本さんの話を聞いていて、当時の自分と完全に重なっていたので他人事とは思えなかった。フリー・ソウルの登場時に高校1年生だった山本さんに対し、僕は大学1年だったので、そのあたりの違いも興味深かった(学生時代の1年の違いは大きい)。FMはとても大きな情報源で、高校の頃は「TOKIO HOT 100」を毎週のように聴いて、そこから気になる曲をチェックしていたというのは完全に一致(笑)。高校時代はオリジナル・ラヴからアシッド・ジャズにハマり、インコグニートやヤング・ディサイプルズのCDを熱心に聴いていたことや、高校3年のときにジャミロクワイのファースト・アルバムが出て、「BEAT UK」でヴィデオ・クリップを観て強いインパクトを受けたことを思い出したりした。また、山本さんの秘蔵コレクションから提供された雑誌「SiFT」の記事も興味深かった。ポール・ウェラーや元ブロウ・モンキーズのドクター・ロバート、アシッド・ジャズ・レーベルのファンキー・ロック・バンド、マザー・アースなどのUK勢がダウン・トゥ・アースなアルバムを立て続けにリリースしていたことが影響し、“1995年はフォーキーの年”という感じで、「フォーキー」がクラブ・シーンでもキーワードになっていた(そのあたりは1996年の「Suburbia Suite」や『Free Soul Mind』などのライナーに詳しい)。その流れでトニー・ジョー・ホワイトやリトル・フィート、さらにはザ・バンドといったあたりのルーツ色の強いアーティストにも手を伸ばしたことを久しぶりに思い出したと同時に、「Suburbia Suite」の愛読者だったという山本さんのルーツを再確認することができ、カルチャーやアティテュードはこうして継承され、さらにはそれが彼が現在手がけている「Quiet Corner」へと発展しているのだと感じた。(waltzanova)

ここから先は

¥ 250

面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。