【Vol.5/5】フリー・ソウルにおけるUKカルチャーの影響 ~ 90年代におけるファッションと音楽の結びつき/過ぎ去りし日々~90s Dream ー 橋本徹×柳樂光隆×山本勇樹『Ultimate Free Soul 90s』座談会@HMV & BOOKS

◆フリー・ソウルにおけるUKカルチャーの影響

橋本:せっかくニューヨリカン・ソウルの話になったので、トーキング・ラウドっていうレーベルが大きかったっていう話もしようと思うんですが。90年代前半はさっき話が出たヤング・ディサイプルズ、ガリアーノ、インコグニート、あるいはアーバン・スピーシーズの「Spritual Love」みたいなところが僕たちのパーティーでもよくかかっていました。

それがニューヨリカン・ソウルくらいの時期から、僕はそこで90年代が折り返したと思っているんですが、ロゴも変わって第2期に突入していきます。そこで出てくるのが4ヒーローだったりロニ・サイズだったり、ニューヨリカン・ソウルにインナーゾーン・オーケストラ、テリー・キャリアーの復活だったりってことになるんですけど、これもフリー・ソウルにとっては大きなもので。『Talkin’ Loud Meets Free Soul』っていうコンピレイションを90年代前半編と後半編それぞれ2枚組で作ってるんですけどね。まあでも、そのコンピから外せないなと思って、今回も5曲以上入ってるかな。

山本:そうですか。確かにけっこう入ってますよね。

橋本:極めつけは4ヒーローの「Escape That」のロン・トレント・リミックスっていう、9分くらいある曲を思いきって使ったことで。

山本:この曲が入っているディスク3も面白い曲が並んでますよね。

橋本:フリー・ソウルの一つのヒントになっているのは、レア・グルーヴだったりジャズで踊るみたいなムーヴメントだったりするんで、皆さんが想像するよりも90年代の現場はイギリスとのシンクロニシティーみたいなものがとても強かったですね。

山本:UKソウルっていう言葉を高校生くらいのときに初めて知ったんですけど、ポール・ウェラー周辺もそういうのに含まれてたり、いろいろ紐解いてくと面白かったですね。

橋本:僕は90年代が始まったと思うのは、さっき話したネイティヴ・タンのヒップホップと、UKソウルのグラウンド・ビート、ソウル・Ⅱ・ソウルが88年に「Fairplay」、89年に「Keep On Movin’」っていうシングルを出すんですけれど、あの瞬間にやっぱり僕の中では90年代が始まったっていう意識がすごくあって、今回もそのグラウンド・ビートの要素を絶対に反映させたいなと思って選んだのが、ムーヴメント・98の「Joy And Heartbreak」と、コートニー・パインの「I’m Still Waiting」なんですね。これ2曲続けてるんですけど、当時から鉄板で、最初の「Suburbia Suite」がまだ4ページしかないフリー・ペーパーの頃にグラウンド・ビートの記事を作ってるんですが、そこで表紙で紹介していたような12インチで。どちらもキャロル・トンプソンという女性ヴォーカリストをフィーチャーしてます。キャロル・トンプソンは当時、ラヴァーズ・ロックのアルバムをいくつか出していたんですけど、彼女のヴォーカルは80年代までに歌唱表現の中で高い評価を受けていたディープなものに比べるとよりメロウというか、寄り添う感じのものなんですよね。シャーデーの時代のヴォーカルっていうか。当時はシャーデーも全然評価されていなかったんですよ。みんな嘘かと思うかもしれないですけど、カフェバーで流れているような、しゃらくさいムーディーな音楽ぐらいに思われてて。でも、僕はシャーデーがウィリアム・ディヴォーンを好きだって言ってる話とかを聞いて、この人は本当に、日本ではそう捉えられてないけど、ソウル・ミュージックが好きなんだって思ったんですね。そういう流れと、グラウンド・ビート~UKソウル、キャロル・トンプソンはリンクする嬉しい存在だったんです。

柳樂:UKっぽさってありますよね、フリー・ソウル全体に。アメリカ的じゃなくて。

橋本:移民2世的なね。グラウンド・ビートやラヴァーズ・ロックがまさにそういう音楽だけどね。っていうのは、まさにイギリスってカリブ海からの移民が多くて、そういう音楽がキャロン・ウィーラーの『UK Blak』、“c”のないブラックなんですけど、カリブ海周辺からの移民2世の音楽ってことも込められてる言葉なんですよね。

柳樂:新譜とかで出るもので、フリー・ソウルっぽいなって思うのはUKものが多いなって思うんですけど。エイミー・ワインハウスとかもフリー・ソウルと合うじゃないですか。

橋本:うんうん、モッズ通ってる感じの。

柳樂:そうそう、ジョス・ストーンとかも。アメリカへの憧れがある異国の音楽の方が、フリー・ソウルっぽい気がするんですよね。

橋本:うん、フィルター通してる感じだね。白と黒という部分でもそうだし、アメリカとイギリスという部分でもそうだし。

山本:アズテック・カメラとかオレンジ・ジュースとか、いわゆるネオアコ・ソウルというか、スタイル・カウンシルもそうですね。

橋本:本当に初期の頃は、リズム・ギターのカッティングが入ってるのがフリー・ソウルっていうジャンルなんじゃないか、って捉えられてたんですよ。だからロックっぽい曲とかを入れたりすると、こっちはDJイヴェントでは普通にやってるから自然なんだけど、コンピCDだけで接してる方からすると「え、これもフリー・ソウル?」ってのはあったみたいですね。

山本:コリン・ブランストーンとかフリー・ソウルに入ってますけどね。

橋本:うん、「ペイル・ファウンテンズみたいじゃん」みたいな話だよね。フリー・ソウルの70年代音源のコンピは、ライナーノーツは対談みたいな感じでやっていて、そこでカジュアルに思ったことを言っていたんですね。そこからいろんな連想ゲームみたいなものができていって、シーン全体の集合知みたいなものが形成されたところはあると思いますね。

山本:あの対談では90年代のリアルタイムの話が出てきてるから、そういう時代性というのは聴いてて読んでてわかっていましたけど。

柳樂:UKっぽさという意味では、シンプリー・レッドとかマッシヴ・アタックとか、レゲエを通ってる感じ。

橋本:ブリストル・サウンドにつながってる感じだよね。ワイルド・バンチっていうサウンド・システムの存在がすごく大きくて、それがソウル・Ⅱ・ソウルにもマッシヴ・アタックにもなると。

柳樂:で、コートニー・パインがいて、みたいな。ジャネット・ケイが「Lovin’ You」歌ってたりとか。

橋本:そう。ラヴァーズ・ロックの女性シンガーの特徴って、フリー・ソウルで好まれたデニース・ウィリアムスだったり、シリータだったり、シェリー・ブラウンだったり、パトリース・ラッシェンだったり、みんなスティーヴィー・ワンダーのバックのコーラス隊ですけど、そういう透明感のあるメロウなヴォーカルとすごく親密な関係にあるっていう。そういう意味でもラヴァーズとかグラウンド・ビートと70年代の女性ヴォーカルものって自然に混ぜてた、って記憶がありますね。

山本:リンダ・ルイスも英国ですよね。

橋本:ああ、リンダ・ルイスもまさにカリブ海の血の入ったイギリスの女性シンガーですよね。

山本:それこそアリワ・レーベルに通じるような感じですよね。

橋本:で、リンダ・ルイスにイギリスに会いに行ったときに、同じスタジオでオマーにも会ったんだよね。彼もまさにそうじゃない?

柳樂:オマーもベース・ラインはちょっとレゲエっぽかったりしますよね。

橋本:「There’s Nothing Like This」のベース・ラインっていうのはそういう気持ちよさだし。グラウンド・ビートのベース・ラインってやっぱりレゲエだし。さっき話に出たビーツ・インターナショナルのいちばんヒットした「Dub Be Good To Me」ってS.O.S.バンドのリメイク曲も、完全にクラッシュ「Guns Of Brixton」のベース・ラインを使ってたり。イギリスの音楽は、レゲエの影響は果てしなく大きいですよね。

山本:マッド・プロフェッサーもかなり大きいですよね。カリビアンな感じで。

橋本:そうそう。マッド・プロフェッサーってどういう人かっていうのを簡単に紹介しますと、アリワっていうラヴァーズやダブのレーベルをイギリスでやっている人で、すごく象徴的だなって思うのは、フリー・ソウルのコンピレイションを出した翌年の95年に、つまり「Free Soul 90s」を出した年なんですけど、『Be Sweet』『Be Lovely』っていうラヴァーズ・ロックのコンピレイションのオファーを受けたんですよ。で、それはウィリアム・ディヴォーンとかソウル・ミュージックのカヴァー、デニース・ウィリアムスの「Free」的な世界観をラヴァーズ・ロックで表現したアリワ・レーベルのショウケースで。そのときは「Suburbia Sound System」という名義で作ったんですけどね。

柳樂:有名なアーティストのフリー・ソウルっぽい曲を探すときに、ラヴァーズ・ロックでカヴァーされてるのを探すと、すごく“らしい”んだよね。

橋本:アレサ・フランクリンだったら「Day Dreaming」だったりね。

柳樂:すごいフリー・ソウルですよね。

橋本:わかる。スタイリスティックスだったら「遠い天国(You’ll Never Get To Heaven)」だしね。どれもそのコンピに素晴らしいカヴァーを入れてるんだけど。

柳樂:橋本さん、もともとニュー・ウェイヴ聴いてた、みたいな話あったじゃないですか。アメリカよりイギリスなんですよね。

橋本:まあ、本当に照れくさいような話なんですが、ソウル・ミュージック好きになったのもポール・ウェラーやスタイル・カウンシルの影響だったりする世代なんで。

柳樂:でも、本場のそれじゃない自由さっていうのが面白いんですよね。

橋本:自分はそういう混ざった感じが好きなのかなと思うね。ブルー・アイド・ソウルだったりブラウン・ソウルだったりするような。

この後の話ともつながってくるが、90年代はファッションと音楽の結びつきが強かったのも特徴だ。Bボーイならもちろんヒップホップ、スケーターならビースティー・ボーイズやグランジ、モッズならブリット・ポップやスカ・リヴァイヴァル、アニエス・ベーなどのフレンチ・ブランドならフリッパーズ・ギターやピチカート・ファイヴ、あるいはスウェディッシュ・ポップ……というように、着ている服の趣味で好きな音楽がわかりやすいというような状況があった。そんな中、フリー・ソウル界隈はやはりUK的なソウル・ボーイのセンスを感じさせるシーンだった。そもそもの発端が“ジャズで踊る”ムーヴメントにあるように、ジャイルス・ピーターソンやノーマン・ジェイといったイギリスのレア・グルーヴ・カルチャーにフリー・ソウルは多大な影響を受けているし、当初はそこへの直接的な共鳴も感じられた(それが96年くらいになると、独自の進化を遂げていくのがまた面白いところでもあるのだが)。SNSによって同じ趣味を持った人同士が地域を越えてつながる、ということがまだなかった当時、具体的な場所や雑誌やファンジンなどを介して人々はコミューンを作っていた。そのような中でいわゆる“渋谷系”や“フリー・ソウル”というのは、ある種の合言葉だったようにも思う。小西康陽やサバービアが絶賛し、現在では“渋谷系”ソフト・ロックの古典として知られる、ロジャー・ニコルズ&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズの名を引き合いに出して言えば、決してビッグ・サークルではないけれど、自分と同じような感覚を共有している人々のコミュニティー、それが前述したような言葉で表されたのだろう。実際に、トークショウの中で出てきた「(90年代は)集団ゲームだった」「フリー・ソウルのライナーの対談はシーンの一種の集合知だった」というような言葉に表れているように、似た好みやセンスを共有している者同士に感じるシンパシーを抱きながら、僕たちはそれらを読んだり現場に出かけたりし、たくさんの示唆や情報を受け取った。(waltzanova)

◆90年代におけるファッションと音楽の結びつき/過ぎ去りし日々~90s Dream

山本:90年代って、オルタナティヴ全盛期で、ベックが出てきたりグランジ・ムーヴメントがあったりという時代でしたが……。

橋本:フリー・ソウルでも「Loser」かけてたね、そう言えば(笑)。「クラブでベックかけるの?」ってクラブ・ミュージック本流の人たちは思ったと思うけど、現場にいるとみんな歓喜して盛り上がって踊っていて。さっきのカーディガンズもそうですけど、渋谷ならではのジャミロクワイやベック人気がアイコン感としてあったんですよね。

柳樂:ベックもそうですし、「Free Soul 90s」収録曲だと、G・ラヴとか。

橋本:そうそう。G・ラヴ&スペシャル・ソースとか、ビースティー・ボーイズのレーベルであるグランド・ロイヤルから出たルシャス・ジャクソンとかも入れたりしてたんですよ。

柳樂:それ、90年代のクラブっぽいですよね。当時はスケーター・カルチャーとかファッション的な要素も大きくて。

山本:XLARGEとかSTUSSYとか、そういうブランドも音楽と結びついたし、ちょうどP’ PARCOがオープンしたりとか(1994年)。

橋本:ある種の記号としてああいうものが機能する時代だった。

柳樂:で、もうちょっと後になるとトミー・ゲレロとかが出てくるのにつながる、90年代の空気って感じがしますね。

橋本:いわゆる音楽オタクじゃない人が聴く音楽という意味でもね。ベックだったりビースティー・ボーイズだったりジャミロクワイだったり、キャラの立った人たちがすごく重要だったのかも。レニー・クラヴィッツとかもそうかもしれないけど。

山本:彼らがファッション雑誌の表紙を飾ったりしてたのも印象的でしたよね。

橋本:そうだ、90年代半ばはアイズレー・ブラザーズ再評価ってのも大きかったね。ここにフライヤーがあるんで思い出したんですけど。95年に『Groovy Isleys』『Mellow Isleys』というコンピを作っていて、これは今日一貫して話している、世界同時にさまざまなところで再評価が高まるという典型かなと思って。「Between The Sheets」に代表されるメロウなサンプリング・ソースという側面だけじゃなくて、彼らはさっきのプライマル・スクリームのときに話題が出たスティーヴン・スティルスの「Love The One You’re With」をカヴァーしていて、それをTokyo No.1 Soul Setがヒットした「黄昏’95」でループしていたり。

一方でアリーヤが歌モノとして「At Your Best (You Are Love)」をR.ケリーのプロデュースでカヴァーしたり、「For The Love Of You」はそれこそホイットニー・ヒューストンのカヴァーからコモンのサンプリングまであるしね。

山本:シュガー・ベイブにもつながりますよね。

橋本:そうそう、『Free Soul Lovers』に入れた「If You Were There」。それに「Harvest For The World」は、スタイル・カウンシルとかにもつながっていくような。「Work To Do」はいろんなカヴァーがフリー・ソウルのコンピに収録されてるしね。アイズレー・ブラザーズってのは、それまでの音楽ジャーナリズムではすごくスウィートなバラードか重量級ファンク、というふうに捉えられていて、僕らの好きな『Givin’ It Back』っていうギターを抱えてるジャケのアルバムとかは触れられてさえいないような状況だったんですけど。僕らが好きだったのは、黒人であるアイズレー・ブラザーズが白人であるキャロル・キングやトッド・ラングレンをカヴァーしているっていう、白と黒の中間的なところなんです。でもそれは東京だけじゃなくて、さっきのアリーヤやスタイル・カウンシル~ポール・ウェラーもアイズレーの再評価につながっていたり、ヒップホップやR&Bのアーティストがサンプリングしていたりっていう、大きな流れが理想的な形で盛り上がって浮上したのがアイズレー・ブラザーズでしたね。

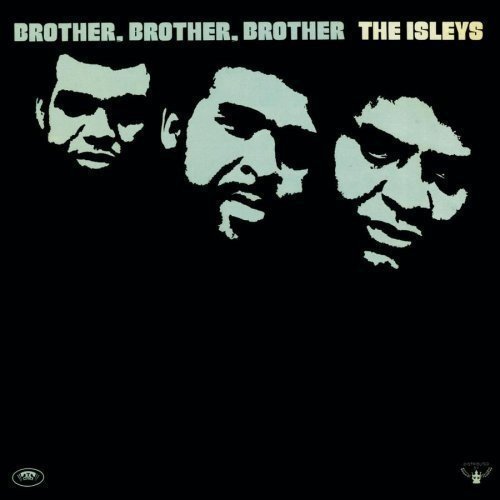

柳樂:フリー・ソウル以前と以後でベスト盤の選曲が変わった気がしますよね。キャロル・キングをカヴァーしていたアルバムのジャケ、Tシャツになってなかった?

山本:ああ、『Brother, Brother, Brother』。

柳樂:ファッション的なアイコンとしても使われてましたよね、フリー・ソウル的なもののジャケットって。そこにアイズレー・ブラザーズがあった、という印象があります。

橋本:じゃあそろそろ、ちょっと締めに向かって行きましょうか。今日、一貫して話していたことっていうのは、最初にも言いましたけど、「Ultimate」っていうベスト・オブ・ベスト的なコンセプトによってこのコンピ・シリーズはヒットしている部分が大きくて、みんなの好きな曲がこれでもかと入っているというところに集約されがちなんだけど、作り手としては「Free Soul 90s」という考え方、音楽の捉え方が重要だということで。それは何かっていうとジャンルとジャンル、人種と人種、時代と時代を音楽の感じ方によって結びつけていくというか。今の音楽を楽しむ延長で過去の音楽を楽しんだり、過去の音楽を好きな人が現在進行形の音楽にも興味を持つきっかけになったりっていう部分をとても意識して選曲していたことを伝えたかったんですね。それに最適な二人がお相手をしてくれて、今日は感謝です(笑)。

山本:いかがですか、柳樂さんは。「JTNC」もやられて。

橋本:要は「JTNC」も同じだよね、ってとこに着地するんだけど(笑)。

柳樂:古い音源を集めたフリー・ソウルのコンピレイションと違って、リアルタイムで聴いていたようなものも入っていて。代表曲が必ずしも入っているわけではないですよね。レニー・クラヴィッツとかエリック・ベネイとか。

橋本:逆に言うとレニー・クラヴィッツはフリー・ソウル的にはあの曲(「It Ain’t Over ‘Til It’s Over」)に尽きるからね(笑)。

柳樂:そうですね。この1曲が好きだからアーティストが好き、みたいな価値観ってあるじゃないですか。またはその1曲のためにアルバムが好きみたいな。そういう価値観を提示してくれた感じがすごくします。

橋本:僕がここ2〜3年やってる「Free Soul~2010s Urban」シリーズは、21年前に「Free Soul 90s」でやったことの2010年代版で、奇しくも柳樂くんが「JTNC」の原稿や編集を通じて伝えようとしていることとすごくシンクロしていて。それで最初に対談したんだよね、やはり山本くんが司会をしてくれて。HMVのウェブサイトに掲載されてるので、機会があったらぜひ見ていただきたいんですが。それからことあるごとにこういう話をさせてもらう中で、僕らの考えてることが少しずつ皆さんに伝えられてるんじゃないか、と思っています。

柳樂:ライナーに元ネタとかいっぱい書いてあるんで、元ネタも聴いてほしいです(笑)。Apple Musicとかで誰か元ネタのリストとか作ってくれたらいいのに。

橋本:「Free Soul 90s」のフライヤーでそういうことを奇しくもやってるんだけど、音楽の架け橋や輪廻転生を矢印で結んでる感じっていうのをうまく選曲で表現できたらなと思って「Free Soul 90s」や「2010s Urban」シリーズをやってる、ってのをわかってもらえたら僕はすごく嬉しいですね。

山本:これを見てると、当時の橋本さんが伝えたいものをすごく感じますよね。

橋本:ホントそうなんだよ、「重箱の隅をつついてる」とか怒られてたんで(笑)。違いますよ、っていうね。

山本:90年代と言っても、数えればもう20年以上前でだいぶ昔のことって感じになっちゃいましたけど。この『Ultimate Free Soul 90s』が出るべくして出たってのは、「JTNC」を読んでもわかりますね。

橋本:なんせコンピを作ったきっかけが、去年のエソラ池袋(HMV)の3人でやったトークショウに柳樂くんが「Free Soul 90s」をまとめて持ってきてくれたことだから。

山本:もし可能であれば、フォーキー・サイドなんていうスピンオフ企画も……。ぜひ橋本さんに編んでほしいですね。

橋本:じゃあ、そのときは山本勇樹の「Quiet Corner」との近似性みたいなものをぜひトークショウで話したいですね(笑)。「Quiet Corner」ってのは、僕なりの解釈なんだけど、「Suburbia Suite」の一冊目のディスク・ガイドの世界観やスタイリングを最も今の時代のフィーリングで紹介しているメディアだと思ってます。で、敢えて言うなら「JTNC」はフリー・ソウル的なフィロソフィーを最も本質的に受け継いでくれてるものだと思ってます。

山本:ありがとうございます、恐縮です(笑)。今日は長い時間お付き合いいただきまして、皆さまありがとうございました。とっても濃い内容になったと思います。2時間以上にわたって、本当にどうもありがとうございました。

橋本・柳樂:ありがとうございました。

僕が音楽に目覚めた10代の半ば、もうジョン・レノンもマーヴィン・ゲイもいなかった。90年代に一種のポップ・アイコンとして大きな影響力を持っていたレニー・クラヴィッツやジャミロクワイに対して、前者はジョン・レノンやボブ・マーリー、後者はスティーヴィー・ワンダーやギル・スコット・ヘロンの焼き直しだ、というような言説を音楽雑誌で目にしたりしたのだが、それから20年以上が経過し、多少のノスタルジーを込みで言わせてもらえるなら(僕もそのような年齢になったということだ)、やはりこの時代に多感な時期を過ごしてよかったと思える。今回のトーク・イヴェントで3人の話を聞きながら、僕は自分の10代半ば~大学生くらいの時期のことを思い出していた。実際、90年代は音楽的に不毛な時代などではなく、クラブ・カルチャーを通過して過去の音楽が時代もジャンルもメジャー/マイナーも問わずに等価(横並び)になった時代であり(そこにはCDというメディアの存在も大きく関わっているのは言うまでもない)、2016年からあの頃を眺めても、その輝きは特別なものであり続けているし、それが『Ultimate Free Soul 90s』には確実に刻印されている。(waltzanova)

http://www.universal-music.co.jp/compilation/free-soul/cat/Ultimate-Free-Soul-90s-talk

▼こちらも記事もあわせてどうぞ

橋本徹

・橋本徹が『Good Mellows』シリーズを通して伝えたいこと「音楽を空間と一緒に楽しみたい」

・『Free Soul』橋本徹が語る、名物コンピの20年「僕たちの時代のスタンダードを提示したかった」

山本勇樹

・『クワイエット・コーナー』が本とCDに。繊細で穏やかな音楽を探しているすべての人へ。(山本勇樹)

・bar bossa vol.18 - お客様:山本勇樹さん「夏のQuiet Corner」

・『クワイエット・コーナー~心を静める音楽集』発刊記念イヴェント@下北沢B&B イベント・レポート

柳樂光隆

・柳樂光隆×唐木元が語り合う、『Jazz The New Chapter』が提示した“新しいサウンド”の楽しみ方

・柳樂光隆 & 山本勇樹 Jazz The New Chapter × Quiet Corner 特別座談会

ここから先は

¥ 250

面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。