決闘する首相。アイアン・デュークとカトリック解放

序

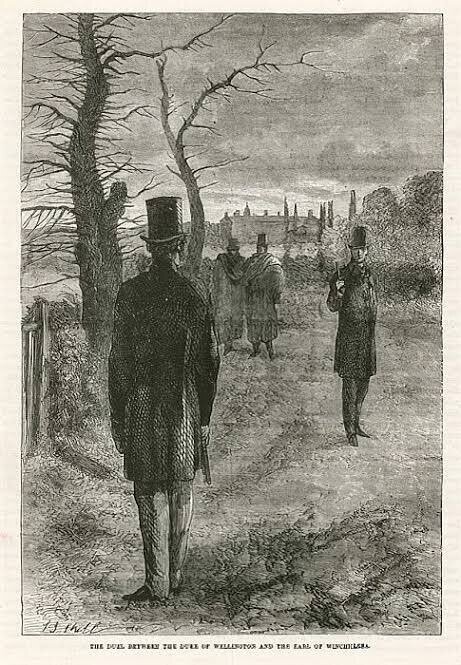

1829年3月21日、まだ寒い土曜日の朝8時に5人の紳士がロンドン中心からテムズ川を挟んで位置する郊外の平野、バタシーに集まっていた。ここは人目につかない一方、辺りを見渡すのに有利で、とある目的のためにロンドン市民が使うのでよく知られている。

二人の男がギンとした目で睨み合う。一人は第10代ウィンチルシー伯爵ジョージ・フィンチ・ハットン。過激な弁舌で知られる28歳の若き保守派政治家だった。

もう一人は初代ウェリントン公爵アーサー・ウェルズリー。14年前ワーテルローの戦いでナポレオンに勝利したイギリス最大の名将で、60歳。現役の大英帝国首相だった。

二人はセコンドに付けた友人と、最悪の事態の為に待機させている医師の立ち会いのもと、互いに見事な装飾を施された全く同じ単発式の拳銃を確認し、15歩ほど離れると互いに弾丸を装填する。

「最後の機会です。和解の意思は?」

互いに無言で首を振ると、進行を任されたセコンドが宣言する。

「ジェントルメンズ アーユーレディ? ファイア !」

静寂の朝に銃声が響いた。

Ⅰ

ことの発端は昨年に遡る。1815年にナポレオンをワーテルローに破ったウェリントンは政治家と軍人を兼任していたものの、共通の敵ナポレオンを失い、保革の抗争でイギリスは混迷する。そんな中、国王ジョージ4世は戦争の英雄であるウェリントン公爵ならば皆を纏められるのではないかと考え、組閣の大命を下した。

「正直柄ではないのだが、君命とあらば仕方はあるまい」

政治家としてのウェリントンはガチガチの保守派で、およそ改革と名の付くもの全てを嫌悪するトーリー(保守)党の守旧派だった。目下、政治を騒がせるのは16世紀の宗教改革以来公的に差別され、政治から締め出されたカトリック解放に関してで、カトリックに議席・選挙権・公職・高等教育を解放すべきか否かで政界は蜂の巣を突いたような騒ぎとなっていた。

ウェリントンは当然、カトリック解放など反対の立場だったものの、一方で軍司令官としての経験からカトリックをこのままの状態で残置するのは余りにもリスクだとも感じていた。

「長年抑圧されたカトリックの不平不満は強い。戦争が終わって以来、イギリスは様々な社会不安と矛盾から火薬庫の如き様相を呈している。この上で宗教対立まで抱え込むのは危険だ」

同じくガチガチの保守派政治家である内務大臣のロバート・ピールもまた同じ懸念を抱えており、説得を受けたウェリントンはカトリック解放に賛成した。

「中途半端な妥協はカトリックを満足させず、却って敵意を買うだろう。そしてそれはローマ・カトリックの我が国への介入を招くだけだ」

こうしてウェリントンは保守派政治家として、カトリックを嫌うが故にカトリックに譲歩する決断をした。カトリック救済法案が彼の政権で可決され、カトリック教徒にも議席が開かれる。当然の事ながら、それは保守派に激震を走らせ、特にウルトラ・トーリーと言われる党内最右派を不機嫌にさせ、ウェリントンは批判・非難を受けるようになった。

こうした中、問題が持ち上がる。

イギリスの名門校と言えばオックスフォードとケンブリッジと言うのは有名だけど、19世紀初頭、両校は貴族出身の男性で、なおかつ聖公会(イギリス国教会)の信徒しか入学を認めないと言うガチガチの保守性を取っていた。

「これでは自由主義とは程遠い、万人に開かれた教育を!」

リベラル主義的な思想から無宗教的な大学創設の気運が高まり、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンが設立される。平民にもカトリックにも、そして女性にすら門戸を開く新時代のカレッジだった。オックスブリッジ両校と聖公会は既得権益を侵されるとユニバーシティ・カレッジに向けて政治的圧力を掛ける。ことにカトリック救済法以降、危機感を覚えていた聖公会と右派政治家達の焦りは凄まじかった。

「大学はそもそも神学から始まった! 非宗教的教育などナンセンス! 聖公会のためのカレッジを設立せよ!」

こうしてユニバーシティ・カレッジに対抗すべく、保守派の牙城たるべきカレッジの創設が提言された。ウェリントンも保守派政治家として興味を持ち、かくして勅命によりキングス・カレッジ・ロンドンが設立される。

しかしカレッジは実際のところカトリックにも門戸を開いていた。

「聖公会の機関なのは間違いない。それでも入学したいと言うなら、カトリックでもなんでも構わんではないか。私はこれ以上カトリック差別問題で頭を悩ませたくはないのだ」

ウェリントンにとってカトリック差別問題は終わった話だったものの、保守派政治家の多くが裏切られたと感じた。

「おのれウェリントン! 保守派の裏切者め! カトリックに味方するか!」

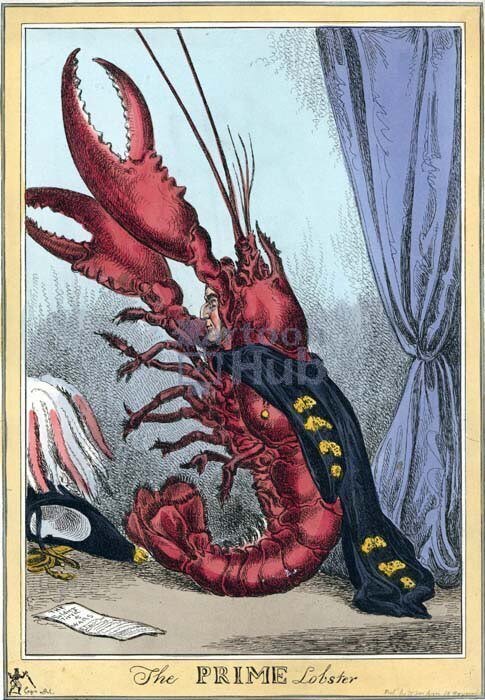

ガチガチの保守派であるにも関わらずウェリントンは多くの保守派から恨まれ、イギリス陸軍の象徴であるレッドコートから陸軍兵士がエビとあだ名されているのに引っ掛けてプライムロブスターと嘲笑される。

国内の反カトリック派は少なくない。国民の多くも保守派の癖にカトリック贔屓かとウェリントンを嘲笑するキャンペーンに乗った。舌鋒鋭くウェリントンを批判する中でも最も急進的なのがトーリー党最右翼、ウルトラ・トーリーに属するウィンチルシー伯爵で、カレッジ設立委員会向けの手紙でウェリントンをこっぴどく侮辱した。

「国王陛下のための大学の支援者としてウェリントン公爵は全く不適であり、大学においてローマ・カトリックの教えを促進し、聖公会を弱らせるための道具としようとしている! そもそもウェリントン公爵はアイルランド生まれであり、伝統的にカトリックが強いアイルランド人らしく、カトリックに未練があるのだろう!」

この手紙は表沙汰になった。大勢がヤンヤとウィンチルシーを讃える。よく言ってくれた! 威勢がいい若者だ! そんな中、ウェリントンはふとある事を思いつき、直ちに実行に移す。

「明確な私への侮辱だが、撤回する気は?」

ウィンチルシーは嘲笑した。

「侮辱と、はっ! 侮辱には当たりませんよ。戦争の英雄であろうと言うべきは言わせて頂く! 保守派として恥ずかしくは……」

「宜しい、貴下に決闘を申し込む」

「は? え? け、決闘……?」

ウィンチルシーは鼻白んだ。

Ⅱ

かつて決闘は裁判における最終最後の決着だった。裁判の結果を強制するだけの力を君主や国家が持たなかった頃、当事者同士がどこまで行っても納得できないなら、最早最後は勝ったものが正しいから存分に争えとしか言いようがない。これが決闘裁判。

とは言えどう言い繕おうとこんなものは裁判ではない。やがて君主や国家が力をつけると決闘裁判は廃され、裁判の結果を強制しようとしてくる。しかし納得できない当事者達は私的闘争、即ちケンカで白黒をつけようと互いに国家の干渉できない領域で殺し合いを始めた。

「これはケンカだ。みっともなく裁判だのなんだの、男が廃る!」

私的領域で起こった揉め事に国家の介入を自ら求めるのは恥だと言う観念が強い時代。うだうだ揉めるよりシンプルに殺し合いで決めようぜと言う価値観は寧ろ美徳だった。こうして公式の決闘裁判が廃れた頃、名誉のための決闘が流行る。イギリスでは軍事階級としての騎士が廃れた頃から理想化された騎士への憧れが持ち上がり、自己の名誉のためのみならず、敬愛する貴婦人への侮辱にも我が身を呈して立ち上がり、敢然と決闘を挑むのが男のあるべき姿と定義された。

「冗談ではない! 暴力に訴える者がのし歩き、非力な者は堪えるしかないではないか! 何が男気だ。こんな事はプロテスタント的ではない!」

17世紀前半から中頃、王家を追放して政権の座にあったピューリタンと護国卿クロムウェルは決闘を厳禁とし、決闘に関わった者を死罪とした。しかし革命政府が内ゲバに伴う自壊と、何とかそれを抑えていた剛腕クロムウェルの死に伴って国民から見放されると、王政復古が成る。厳格で禁欲的で、身内への粛清も辞さないクロムウェルに対し、復帰した国王チャールズ2世はいい意味でも悪い意味でも人間的な国王だった。

怖いクロムウェルから穏やかな、悪く言うと事勿れ的なチャールズ2世に代わると決闘は増加した。決闘反対主義者達は国王がもっとしっかり決闘反対の姿勢を打ち出すべきだと進言するも、お気に入りの廷臣たちに余りにも多く決闘賛成派が多く、チャールズ2世は決闘するなら死刑とは中々言えない。フランスで決闘をやった貴族を死刑にしたら大規模な騒乱が起きて体制がひっくり返りかけたなんて事もある。積極的に容認はしないまでも、事実上、決闘をイギリス王家は黙認した。

決闘は貴族の嗜みとなり、やがて軍隊へ、法曹界や医師の世界へ。そしてミドルアッパークラスと呼ばれる貴族ではないものの庶民とも隔たるクラスへと遍く広がった。こうしたクラスは公的には決闘を禁じる側だったにも関わらず決闘を繰り返す。ジェントルマンたるもの、たとえ違法であれ、侮辱されれば決闘を申し込むべきだし、挑戦されれば受けるべきだと言う価値観が法律とは別なルールとして機能していた。このルールに反するなら、それはジェントルマンではない。そしてそう見做される事はたとえ法に反していなくても、高い収入があっても、上流階級に参加する資格を失う事を意味する。

1785年から1845年までのイギリスで少なくとも1000件の決闘があったとされる。致死率は15%。好むと好まざるに関わらず、上流階級かそれに近い存在か、或いは軍人ならば、決闘を挑む、挑まれると言うリスクとは無縁ではいられなかった。

Ⅲ

とは言え1829年にもなると決闘は世間から白眼視されてもいた。かつて荒々しく争う貴族達を熱狂的に見ていた庶民ももう冷めている。

「誇りだの名誉だの言うが、要はケンカではないか」

そんな世間的圧力が決闘を抑制にかかる中、ウェリントンは敢えてウィンチルシーに決闘を申し込んだ。ウィンチルシーは困惑したものの、決闘を挑まれて受けないのは大恥なので選択肢はない。

「撤回はしない。決闘を受けよう……!」

こうして決闘が始まる。かつて決闘は剣でやった。しかし体力に勝る若者がどうせ決闘には踏み切れまいと老人を侮辱する例が増え過ぎたため、拳銃による一発の撃ち合いが普及した。即ち28歳のウィンチルシーと、60歳のウェリントンの同時撃ち合いで、リスクは平等。

マジか、とウィンチルシーは震える。目の前にいるのはワーテルローの英雄で、自らが所属するトーリー党の精神的支柱で、イギリスの首相。決闘に勝つ、即ち撃ち殺せば、何が起こるか? では反対に無抵抗なら、訪れるのは肉体的な死。

社会的死と本物の死と言う二つが揺れ動く。どっちにしろ死。なんでこんな事に。理由を探すと自分の顔しか見当たらない。散々悩んで謝罪文まで書いたものの、決闘前に渡す勇気がなかった。

「死んだ方がまだマシだ……」

ウィンチェルシーは撃つのをやめた。自分は殺される。しかしウェリントンも人殺しになるだろう……

しかしウェリントンはあからさまに銃口を逸らし、明後日の方向に向かって銃撃する。生殺与奪の権利は今や彼に委ねられたものの、ウェリントンの顔を見たウィンチェルシーはこの場から脱する唯一の回答をついに見た。

「申し訳ありません! ウェリントン公爵!」

ウィンチルシーは空中に拳銃を発射し、決闘を終えた。

「謝罪文はこちらに、どうか愚かな私をお許し下さい!」

ウェリントンは謝罪を受け取り、静かに納得した。

「こちらこそ大人げなかった。ご寛恕願いたい。……ああ、そうそう。一ついい忘れていましたね」

ウェリントンは微笑み言った。

「おはよう御座います。ロード・ウィンチルシー。さて、爽やかな朝の始まりですよ」

何事もなかったかのように乗馬して立ち去るウェリントンにウィンチルシーは畏れた。

「あ、あれがアイアン・デューク。ナポレオンに勝った男……」

秘密だったにも関わらずこの決闘は何故かたちまち話題になった。イギリス中が二人の騎士道的精神を称賛し、ウェリントンもウィンチルシーも評判となる。しかしより讃えられたのはウェリントンだった。

「流石はウェリントン、男らしい寛容の心の持ち主……」

少し前まであったウェリントン批判などどこかに吹っ飛んだ。ウェリントンを誹謗中傷するなど最早誰にも出来なかった。まして、ウェリントンの伝説の一部と化したウィンチルシーは沈黙以外何も出来なくなった。

かくして、ウェリントンは批判者を纏めて沈黙させる事に成功する。

「狙ったのですか?」

後世そう問われたウェリントンは得意げに答えた。

「当然だ。誹謗者を一掃できると確信したよ。すぐ、この誹謗中傷が私に如何に利するか、そのためには私に如何なる振る舞いが必要なのか考えた。

私はその狙いに成功したし……。それで以って私の政権と、政策を強化できた。誹謗中傷は消え去ったよ」

もっとも、とウェリントンは付け加える。

「カトリックのためにやったんじゃない。私は何せ、カトリックが大嫌いだからね……」

ナポレオンに勝った男は、舞台を政治に移しても恐るべき名将だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?