323.稲葉優子さんと行くみちひらきの旅(石清水八幡宮編 2022.10.10)

寺社仏閣の歴史には、日本の歴史が刻まれている。

神話の時代から、人々が生き、祈り、信じた証が遺されている。

神職のかたのお話を聴きながら強く感じたのは、神道の起源をさかのぼり、風土や生活習慣に基づいて、自然の威力に神霊の存在を見出し、畏敬と感謝の気持ちを持って、生活の安寧を祈願した神観念を知り、日本人が大切にしてきたものを、守り伝えていくことが、廃れてはいけないこと。

***

止まることなく流れる時間の中で、そのとき、その瞬間だけの「時機」がある。

その「時機」が絶妙のタイミングで、時間が調整され、その瞬間でないと乗れないレールを乗り継ぐようにして、運ばれていく。

時間ではなく、時機に乗り、時機をつかみ、時機を司ることが、要だと感じる。

(本文より)

◆はじめに

◆待ち合わせ時間がどんどん伸びる

◆絶妙のタイミング

◆昇殿参拝

◆突然の土砂降り、そして

◆男山めぐり

◆ホームの椅子で

*******************

◆はじめに

神奈川県にお住まいで、以前から仲良くしていることだま師®仲間の稲葉優子さんが、10月7日~9日に神社ツアーで京都に来られることを知り、すきま時間にわずかでもお会いできないかと願ったところ、「交野市に坐する星田妙見宮が気になる」とのことで、延泊してくださることに。

10日の夜20時すぎの新幹線で帰るとのことなので、八幡市に坐する石清水八幡宮とあわせてご一緒する計画を立てる。

ところが、当日になって、予定がどんどん変わっていく!

聞くところによると、最終日までの三日間も、思いもかけない方向に扉がひらくミラクルの連続だったとのこと。

つづく最終日も、当然、その渦の中。

なにひとつ予定通りに進んでいないのに、ぴったりのタイミングで合流でき、ケーブルに間に合い、一日に二度しかない「昇殿参拝」の時間に間に合い、最後に反対方向の電車に乗って別れるときも、同時刻に発車するというタイミング。

別々の方向に向かう電車の中でひとりになったとき、

(ほんとうに、いままで、優子さんといたのだろうか?)

と思うほど、二人だけで話した時間はわずかで、不思議なことに、常にだれかが一緒にいる。

しかも、全員、知らない人。

私の中で、優子さんには「みちひらき」のイメージがある。

(優子さんが運ばれていくのはどこなのか)

(私はどこに導かれるのか)

優子さんの、先月の山形の「出羽三山を巡る旅」に続く、今月の「京都神社ツアー」。

その最終日の「石清水八幡宮参拝」のミラクルを、レポートする。(長文注意)

◆待ち合わせ時間がどんどん伸びる

星田妙見宮に参拝する予定だった当初、優子さんから届いたメッセンジャーの言葉は、

「星田駅に9時か9時30分って、早い?」

私の家から星田駅までは、30分ほどなので、もちろん大丈夫だ。

これまでの優子さんたちの行程を見ていると、(そんなに詰め込むの?)と驚くくらい、エネルギッシュなご神域を幾つも参拝され、がんがん往く感じなので、ご期待に副えるよう、神社をめぐるルートをいくつか考える。

JRと京阪電車と近鉄電車の乗り継ぎが可能なので、星田妙見宮と合わせてまわれるのは、石清水八幡宮、城南宮、御香宮神社など。

週間予報では、午後から晴れる予定だったので、星田妙見宮を午後にする逆ルートなども考え、あれこれとプランを立て、シュミレーションをする。

ところが、前日になり、優子さんから、星田妙見宮は次回にして、石清水八幡宮だけにすること、一日目に行けなかった大津の神社をお参りしてから石清水八幡宮に行くので、「12:00」に石清水八幡宮駅でもいいかと連絡が入る。

もちろん、優子さんのための一日なので、私は何時でもどこでも大丈夫だ。

このようなときの「直感」は、とても大事。

優子さんの連日の強行軍の様子を聴いていたので、私もそのほうがいいと感じる。

***

岩清水八幡宮は、2016年に本社十棟などの社殿群が国宝指定されたこともあり、近くなのにお詣りできていないので、最近、気になっている神社だった。

公式HPをチェックしていると、通常は御祈祷されるかたしか入れない社殿内部を、お祓い・参拝ののち、神職によるご由緒の説明や社殿の見どころをレクチャーしてくださるという「昇殿参拝」がある。

日本に三社しかない八幡造と呼ばれる神社建築と、修復を終えてまもない本殿内部の美しい彫刻が観たいと思い、時間を調べると、「14:00」からなので、ちょうどいい。

ところが、当日、優子さんから連絡が入る。

大津の神社ではなく上賀茂神社に参拝することになったので、集合時間が「13:30」になるとのこと。

私の家から、石清水八幡宮駅までは1時間ほどで行けるので、時間が遅くなる分には余裕。

のはずが、どんどん集合時間が延びるので、時間を間違えてしまい、「13:25」に着くはずが、「13:38」着に。

逆に待たせてしまうことになるので焦っていたら、優子さんも、京都駅で荷物を預けられる場所がなく、探し回った結果、出発が遅れたので「13:42」に到着予定との連絡が入る。

(「13:45」発の参道ケーブルに乗車できるか!?)

現地の地図を見ると、ケーブル乗り場は、京阪電車の岩清水八幡宮駅から少し離れている。

様子がわからないので、先に到着する私が、ケーブル駅に向かい、情報をメッセンジャーで伝えることに。

切符が必要なら購入しておこうと思ったが、全国の交通系ICカードで乗車可能とのこと。

◆絶妙のタイミング

「3分」は、思いのほか長い。

ぜんぜん余裕で、走らなくても大丈夫。

京阪電車の岩清水八幡宮駅から、こちらに向かって小走りにやってくる優子さんに手を振る。

優子さんとは、初めてお会いするのに、朝から予定外のことが起こりすぎて、感動のご対面の感覚がぶっとんでいる(笑)

ケーブルカーに乗り込むと、すぐに出発。

300円も払って乗車しているのに、車窓からの景色も、流れていた(らしい)音楽も、まったく記憶がない。

あとで調べたら、特別に作曲されたイメージ音楽とのことなので、次回は心して聴こうと思う。

さて、次なる重大ミッションは、

(14時からの昇殿参拝に間に合うか?)

ケーブルを降りたら、すぐに本殿に続く境内が見えると思っていたのに、どこにも拝殿らしきものが見えない。

(山の中)

見上げると、急な階段と、ゆるやかにつづく上りの細い道。

(どっちに行けばいいの?)

思わず、優子さんと顔を見合わせる。

急な階段は「展望台」と書かれているので、ゆるやかな道を選んで進んだが、どこまでも道がひらける気配がない。

右手には幻想的な竹林が広がっていて、目を奪われる。

しばらくたたずみたいほどの幽玄さだが、足を止めることもできず、本殿めざして進む。

電話で昇殿参拝の問い合わせをしたときに、「開始5分前に受付を澄ませるように」と言われたので、ツアー4日目でお疲れの優子さんには、ゆっくり来ていただき、エネルギーあまりまくりの私が、社務所めざしてダッシュする。

あとで地図を見ると、参道ケーブル駅は、本殿が座する境内の後方にあたり、南総門と呼ばれる正面の門まで、ぐるりと囲むようにして細い道があるのだった。

ようやく門が見え、社務所で申込をしたのが、ちょうど5分前。

番号札2番と3番だった。

1番の人がいることに安心する。

◆昇殿参拝

お祓い・参拝ののち、神職による御由緒や社殿の見どころのレクチャーが受けられる「昇殿参拝」だが、御祈祷を受けているかたがいたため、お祓い・参拝の前に、ご由緒の説明を受けることに。

本殿内部の極彩色の動植物の彫刻が美しすぎて目を奪われるが、立ち止まる気配がないので、後ろ髪をひかれる思いで、説明ポイントまで小走りで追いかける。

日本で3社しか現存していない「八幡造」がどういう建築様式なのか、このときは全くわかっておらず、なぜ、織田信長が「黄金の雨樋」を贈ったのか、なぜ本殿の中を、通常は軒先にあるはずの「雨樋」が貫いているのか、ちんぷんかんぷんだった。

あとで調べてわかったので要約する。

屋根は、切妻屋根という、二つの斜面で傾斜を作り、雨が屋根にたまりにくい構造で、軒先側にあたる平側に入り口を設置するものを「平入り」、横から見て屋根が八の字のように見える面(妻側)に入り口を設置するものを「妻入り」といい、石清水八幡宮は、平入りだ。

「八幡造」は、社殿が「前後に二棟並ぶ」のが特徴で、前を外殿、後ろは内殿と呼ぶ。

ともに神座で、昼は前殿、夜は奥殿に神が移動するとのこと。

正面入口からは、外殿の平側の屋根しか見えないので、二棟並んでいるかどうかはわからないが、横から見ると、屋根がアルファベットのM字型に見える。

Мの中央の谷間に、雨が集まってくるため、樋を渡して雨水を受ける構造が必要となる。

(なるほど! だから雨樋)

石清水八幡宮のご由緒などは、文末に公式HPのリンクを貼るので参照していただくとして、神職のかたが最初におっしゃったのは、京の都の裏鬼門にあたる「鬼門封じ」の神社だということ。

(かっこいい!)

御祭神は、大分県の宇佐神宮より御霊分けされた応神天皇、比咩大神(ひめおおかみ)[多紀理毘賣命(たぎりびめのみこと)市寸島姫命(いちきしまひめのみこと)多岐津毘賣命(たぎつひめのみこと)]、神功皇后。

三座の神々は総称して八幡大神様と呼ばれ、都の守護神、国家安泰の神として朝廷をはじめ、時の権力者から崇敬を集めていたため、戦国時代の天下人がこぞって寄進を行っている。

その一つが、前述の雨樋で、木製で老朽化していたものを、1580年に織田信長が、鋳型で鋳造し、金箔を施した「黄金の雨樋」を寄進したとされるもので、今もまぶしい輝きを見ることができる。

寺社仏閣の歴史には、日本の歴史が刻まれている。

神話の時代から、人々が生き、祈り、信じた証が遺されている。

鮮やかな朱色が美しい、最大最古の「八幡造」は、1918年に国宝に認定され、石清水八幡宮を象徴する建造物だ。

本殿は、すべて丹漆(たんしつ:あかうるし)が施されている。紫外線に弱く退色が早いため、修復の頻度が高く、たいへん費用がかかるが、当時の栄華と権威を示したものとのこと。

本殿のまわりは、極彩色の美しい透かし彫りが施された二重の瑞垣で囲まれている。

日光東照宮の眠り猫などで著名な、伝説の名工と呼ばれた左甚五郎作と言われている、猿がびわを食べている彫刻も見せていただく。

高いところにあるのと、雨が降っていて暗いので、よく見えなかったが、言われれば猿の目に何か刺さっているように見えなくもない。

あまりにもよくできているので魂が宿り、夜中になると彫刻から抜け出して近隣の田畑を荒らすので、目に釘をさされたという伝承の彫り物だ。

八幡宮のお使いの「ハト」の話もしてくださった。

鶴岡八幡宮の「鳩サブレー」についても。

(いままで、なぜ、鎌倉のお土産が「鳩サブレー」なのかよくわかっていなかったので、謎が解けた)

昇殿参拝の授与品でいただいたのは、かわいい鳩のストラップ。

***

神職のかたのお話を聴きながら強く感じたのは、神道の起源をさかのぼり、風土や生活習慣に基づいて、自然の威力に神霊の存在を見出し、畏敬と感謝の気持ちを持って、生活の安寧を祈願した神観念を知り、日本人が大切にしてきたものを、守り伝えていくことが廃れてはいけないこと。

修復に多額の費用がかかるということも、痛切に感じた。

本殿は修復したばかりでまぶしいくらいだが、ほかの社殿や総門の屋根は、近年の台風と地震で傷んだままの状態で、痛々しい。

お賽銭は音が鳴らないものを。

◆突然の土砂降り、そして

昇殿参拝というより、「本殿内部案内ガイドツアー」は、日本史の教科書を手元に置いて確認したいような、戦国武将のエピソードも含め、詳しく説明していただき、知識欲が満たされた。

外に出ると、摂社と末社のお社が並び、瓦と土を交互に重ねて耐火性と防御性に優れた「信長塀」が続いている。

熱田神宮でもみられるこの塀は、織田信長が寄進したとされる。

寺社仏閣をまわっていると、簡単なものでいいから、日本史をおさらいしておこうという気持ちになる。

駅についてすぐに参道ケーブルに乗り、参拝もせずに「昇殿参拝」に参加したので、あらためてお詣りをして、あとは、参道を逆向きに下りながら、ガイドブックに掲載されている見どころを廻る……

という予定だったが、突然の土砂降り。

午後からは晴れの予想だったし、私の住むあたりでは晴れ間がのぞいていたのに、ケーブルで山上に着いたとたん、霧雨。

幻想的で趣があったが、昇殿参拝をしているころには、傘が必要なほどの小雨に。

そして、屋根のあるところから出て、外を廻ろうというときには

(土砂降り)

優子さんも私も、天気予報を信じて、さすがにもう降らないだろうと、小さな傘しか持っていなくて、とても歩ける状態ではなく、あまりの雨に立ち往生していた。

すると、いつのまにか、となりにリュックサックを背負った60代~70代くらいの男性が現れ、同じように立ち往生している様子。

すぐ近くに住んでいて、毎日、参拝に来ているとのこと。

雨が小やみになるまで座っていられる、無料の休憩所まで案内してくれるという。

後ろをついていくと、前方に名物のお餅や軽食、あたたかい飲み物などが飲める売店が見え、優子さんと私は、食べる気まんまん。

(やっと、優子さんと、ゆっくりお話ができる!)

せっかく、神奈川県から来てくれたのに、ランチもご一緒できず、おしゃれなカフェにもお連れできず、心苦しくて、とりあえず座って一息ついて…… と思ったのだけど、案内してくれたおじさんに、

「いや、こっちこっち」

と、その奥にある、椅子と自動販売機が設置してある休憩スペースに案内される。

(ええー――っ)

私は、限られた時間を優子さんと過ごしたいのであって、おじさんとお話をする謂われは全くなく、「私たちは何か食べます」と言って別れればよかったのだけど、そうできない何かがあり、大人の優子さんが、おじさんに対してフレンドリーなので、流れに乗る。

(優子さんは、「えみなさんがおじさんに対してフレンドリーだから」と思っていたかもしれないが)

なぜ、はるばる神奈川からやってきてくれた優子さんと、初めて会うのに、二人で話ができないのだろう?

(名前のことだま®のことや、12ひめや、出羽三山の話がしたいのに、見知らぬおじさんが、いっしょにいるのは、なぜ?)

雨がやんで、休憩所を出るまでだ、と思っていたが、そうならない。

駅までの道は、参道しかないので、どこまでも一緒―――。

しかも、神奈川県から来て、初めて石清水八幡宮を参拝する優子さんに、おじさんのおもてなし精神に火が点いたのかもしれない。

普通に参拝しながら降りれば、30分もかからないはずの参道を、とても丁寧に、目にとまる「これは何だろう?」という私たちの疑問に対して、ガイドブックにも載っていない詳しいレクチャーをしてくださり、道なき道にも踏み込んでいき、いろんな体験をさせてくださり、途中で、参道は、まっくらに。

(いったい、何が起こっているのだろう??)

(ご神域だから、起こるのか、優子さんと私だから起こるのか)

◆男山めぐり

思い返してみると……

休憩所で、お手洗いをすませておこうと思い、見回して探したとき、

「お手洗いは別の場所にあり、すぐ近くだ。自分も行くから案内する」ということになり、一緒にお手洗いに向かったのが、おじさんとその先も同行することになるきっかけだったかもしれない。

お手洗いの前には、「三女神社」というお社が。

「三女」というのは、 [多紀理毘賣命(たぎりびめのみこと)市寸島姫命(いちきしまひめのみこと)多岐津毘賣命(たぎつひめのみこと)]で、本殿内部に比咩大神(ひめおおかみ)をお祀りしている立派なお社があるのに、なぜ、ここにも? という疑問が生れる。

おじさんによると、こちらの三女神社は、男山に昔からある社で、本殿の社は、宇佐神宮から御霊分けされた時に創建されたものだとのこと。

御霊としては同じだが、社が別な理由は、よくわかった。

草屋根のようにみえる屋根の植物がやさしく、蟇股の透かし彫りが、「青い海に寄せる白波」で、三女神が海の守り神であることが伝わってくる。

次に「エジソン記念碑」

電球のフィラメントを作るための実験で、世界各地の竹の中で、一番長持ちをしたのが、男山周辺の真竹だったことによるもので、毎年、エジソンの誕生日と命日に式典が催され、日米両国の国家を演奏し、国旗が掲揚されるとのこと。

楠木正成が1334年に、先勝軍利を祈願して植えたと言われる楠。

おじさんは、その広大な根元が間近に見ることができ、樹に触れることができる場所まで案内してくれた。

雨で濡れていなかったら、からだごと抱き着いて氣を感じたいくらいの神々しさだ。

恐竜の足のような、巨大な楠木の根元。

その土の下にはりめぐらされている根を想ったとき、地面から伝わってくるエネルギーを感じた。

三の鳥居から続く参道。

本来なら、この参道を歩いて本殿に向かうが、ケーブルカーで本殿に到着したため、帰路のみ。

三の鳥居の近くには、「一つ石」と呼ばれる自然石が埋まっている。

お百度まいりの起点となっていると教えていただき、本殿まで250メートルあるというので、そのあまりにも遠い行程に、お詣りするかたの祈りの深さと決意を感じた。

おじさんが、写真を撮ってくれた。

背後に見えている南総門の屋根は数年前の台風の被害でつぎはぎだらけ。

竹林を経て、1本だけ、大きくねじれた木があると教えていただき、近づくと、信じられないほどのねじれようで、その地点に渦巻くエネルギーがあるとわかった。

伊勢神宮の遥拝所があるので、お詣りする。

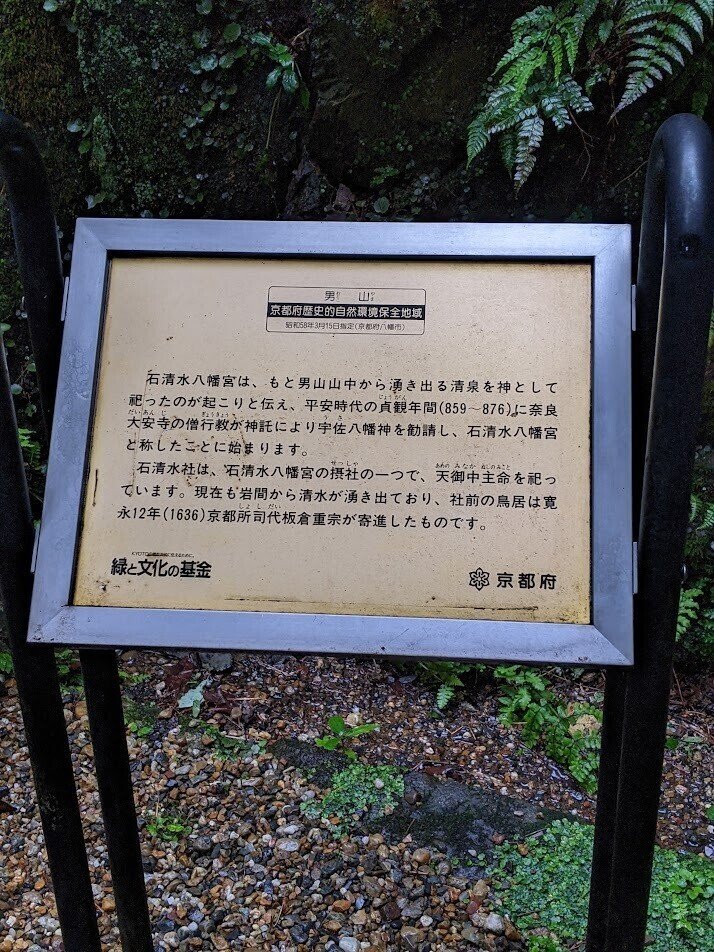

いくつかの史跡を経て、神職のかたに、お詣りするとよいと教えていただいた石清水社へ。

もう、あたりは薄暗くなっていて、その中に浮かび上がるお社の放つ気配……

そんなに敏感ではないと思う私でも、そのただものではない感じがよくわかった。

鳥居は、1636年に建てられたもので、完全な形で境内に残る最古のものとのこと。

その歴史の重鎮さが伝わってくる。

ご祭神は、天御中主命と立て札に書かれている。

正面に見えているのが、石清水井。

澄んだ水を湛え、真冬にも凍らず、真夏にも涸れない霊泉として尊ばれ、現在でも祭典の才は、早朝に汲み上げられた「石清水」がご神前に献供されているとのこと。

のぞきこむと、白く濁っているように見える。

おじさんは、備えてある大きなひしゃくで石清水をくみとり、私たちに手を出すように促す。

手を浄めると、そのまま飲んでみるよう勧めてくれる。

(飲んでも大丈夫だろうか?)

(おなかこわしたりしないだろうか?)

一瞬、そんなふうに考えたのだが、優子さんが動じてないので、覚悟を決める。

飲んでびっくり。その甘さ。まろやかさ。

優子さんも私も、思わず、おかわりをてのひらに注いでもらって、ごくごく飲んだ。

おじさんに勧められて、持っていたペットボトルの水を出して、石清水を入れてもらう。

優子さんと私だけだったら、たとえ、ひしゃくが目に入っても、汲み上げようと思わなかったと思う。

湧き水とはいえ、屋外に雨ざらしになっている井戸の水と、同じく置き去りになっているひしゃくですくって飲むなんて。

背中を押してくれるのは、自分以外の誰か。

***

ロープウェイから降りたとき、どちらに進むか迷って、階段を上らなかった展望台へ、別のルートから案内していただく。

展望台から広がるパノラマ。

おじさんに教えてもらって、肉眼で、京都タワーが見えることに驚く。

清水寺の参道や、舞台も見えるという。

私の目では、方角を教えてもらっても、もやもやしていてよくわからない。

男山の地が、木津川・宇治川・桂川の三川が合流し淀川となる地点を挟んで、天王山と対峙する位置にあり、京都と大阪を結ぶ要所であることが実感できた。

昔は、高い建物がなかったので、どこまでも見晴らせたことが伺える。

展望台を降り、木々に囲まれた参道に戻ると、もうまっくらになっている。

おじさんは、七つ道具?のミニライトを出して、私たちの足元を照らしてくれ、いたれりつくせり。

左側で水の音が聞こえる。

教えてもらわなければ気づかず通り過ぎてしまうほどの暗がりの中、目を凝らすと滝が見える。

滝は、いつでも、神聖ですがすがしい。

二の鳥居をくぐり、平地へ。

源頼朝ゆかりの松は、台風で折れてしまい、添え木が施されている。

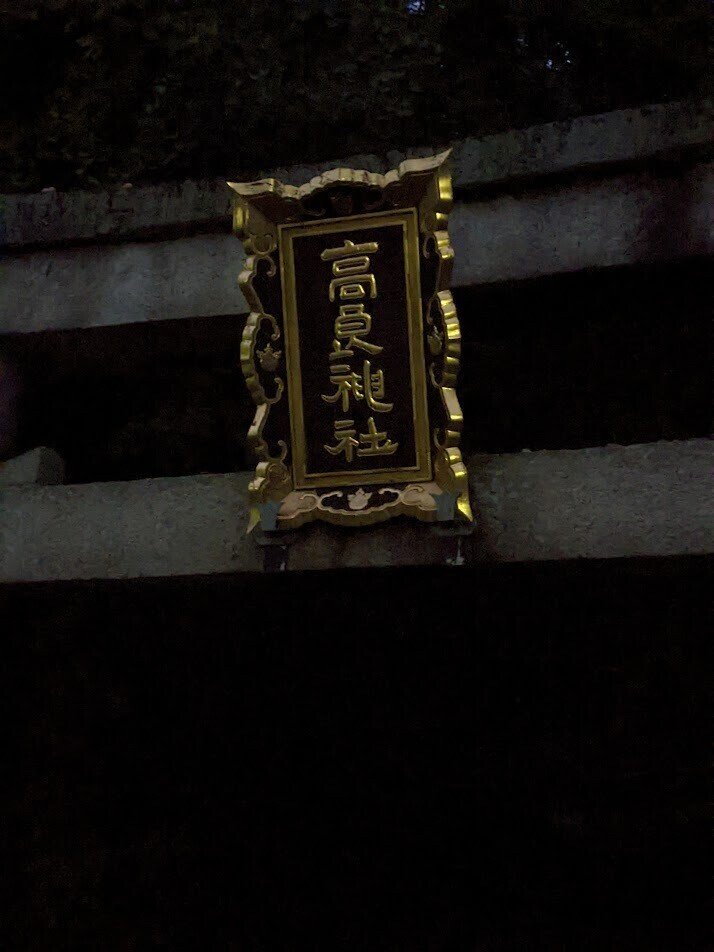

高良神社をお参りし、すでに扉が閉ざされた頓宮殿(とんぐうでん:おたびしょ)を脇からのぞいて、一の鳥居へ。

紺地に金文字で「八幡宮」と書かれた額は、寛永の三筆と称された松花堂昭乗が、1619年に書写したもの。

「八」の字は、鳩が一対向かい合い顔だけを外に向けた独特のデザインだ。

名物の走井餅老舗は、閉店していて残念。

もう18時をまわっている。

自転車で帰るというおじさんとは、ここでお別れ。

余談だが、案内をしてもらっている間、おじさんのスマホには、にぎやかな洋楽の着メロで、奥さんから何度もラインや電話が入っていた。

帰りが遅いので心配されているのではないかと問うと、また、誰かを案内しているとわかっているので大丈夫とのこと。

どうやら、おじさんは、しょっちゅう、こういうことをしているようだ(笑)

最後にかかってきた電話は、「帰りに三つ葉を買ってきて」というもので、ユーモラスなおじさんと、その奥さんのラブと、ていねいな暮らしが伺える。

三つ葉を使うのは、お吸い物だろうか。茶碗蒸しだろうか。

不思議な出逢い。不思議なお導き。

◆ホームの椅子で

優子さんと石清水八幡宮の駅で会ったのは、13:45。

そこから、すぐに本殿内部をめぐるツアーに参加して、参拝を終えたら、おじさんがやってきて、今、18:00すぎ。

何度もしつこく書くが、

(こんなことがあるのだろうか?)

と思うくらい、ぜんぜん2人になれないままで、常に誰かそばにいて、誰かの話を聴いていて、遠くから来てくれたのに、

(ゆっくり話もできず、ごはんも食べられず、そのままお別れっていうのは、いったいどうなんだろう?)

と思いつつ、優子さんに告げた言葉は、

「ねえ、あのおじさんって、ご神域で出逢ったのだから、やっぱり神様だよね? 人の姿を借りて現れるっていうもんね?」

だった。

ほんとうに不思議だ。

(実在するのだろうか?)

と思うけれど、おじさんのいとこが医者をしているという診療所は、父がデイサービスで通っているところだとわかり、夢でも幻でもない、実在する人だとわかる。

では、おじさんのからだを借りて、岩清水八幡宮の神様が、優子さんと私に伝えたかったものは、なんだろう?

一日をふりかえると、「時」に焦点が合う。

(「時間」の流れと、「時機」)

止まることなく流れる時間の中で、そのとき、その瞬間だけの「時機」がある。

その「時機」が絶妙のタイミングで、時間が調整され、その瞬間でないと乗れないレールを乗り継ぐようにして、運ばれていく。

たとえば、予定通り、朝から、星田妙見宮をお参りしていたら。

たとえば、土砂降りの雨が降らなかったら。

たとえば、おじさんと別れて、売店で名物厄除けうどんや、男山唐揚げを食べていたら。

だけど、優子さんと私は、土砂降りの雨が降るタイミングであの場所に立ち、おじさんに会い、半ば拉致されるようにご神域に導かれ(笑)、晴天でも昼間でもなく、くれなずむ雨上がりの静謐な氣の中で、石清水社の前に立ち、天御中主命をお参りし、御神水をいただく。

見せていただいた湯立神事の動画は、圧巻だった。

水と火の浄化のエネルギーを持つ「湯」の世界観、治癒と再生は、日本人だけのものだ。

「ゆ」のことだまを持つ人にとって、「湯」を味方につけることの大切さを想う。

そして、京都に向かう優子さんと、大阪に向かう私の、反対方向に向かう電車の発車時刻は、同じ18:25。

どちらかが駅のホームに残ることもなく、同時に電車に乗って、手を振り、発車する。

このタイミングも、絶妙。

時間ではなく、時機に乗り、時機をつかみ、時機を司ることが、要だと感じる。

この日は満月。

メッセージは、いったいいつから始まっているのか、終わってからも続いているエピソードが満載。書ききれないので、つづきは番外編で。

優子さんと私の神社参拝は、これからも続きそうな予感。

次なるフラグは、すでにいくつか、琵琶湖畔に立っている。

浜田えみな

岩清水八幡宮HP

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?