仮説を立てる力

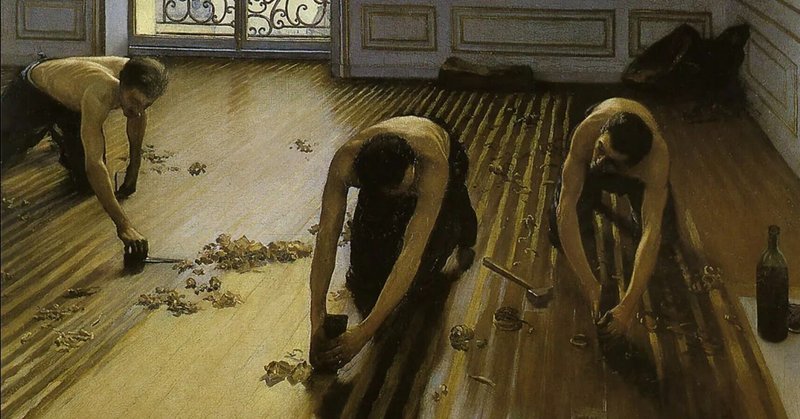

今月の「絵を読み解く」は、カイユボットの「床削り」を扱いました。

なぜかオルセー美術館で、

この作品が日本人に大人気なのだそうで、

なんでなんだろう?

というあたりも含めて、みんなで分析しておりました。

こういうことに、「正解」なんてないので、

自分なりに仮説を立てる力が必要になってきます。

し、これからの時代、

自分なりに仮説を立てる力、

重要になってくると感じています。

(世界から「正解」が消えちゃった感)

いろんな意見が出て、楽しかったです✨

個人的には、

職人が働いている作品だからかなー

と思っていました。

日本人、職人の手の技大好きだし。

この作品、サロン・ド・パリ(政府主催の美術審査会)に出品されたときは、

「低俗」と評価されてしまったそうなのですが、

(モチーフが「都市の労働者」で、歴史画や肖像画などのヒエラルキー上位の作品ではなかったため)(モチーフによってヒエラルキーがあるらしいです)(イギリスなんかでは風景画のヒエラルキーが高いようなので、国によってヒエラルキー違うらしいですが)

この作品が、

欧米人(というか、キリスト教圏の人)にピンと来ず、

日本人に刺さるの、

キリスト教にとっては「労働」って、

アダムとイブが楽園追放されたときに、

神から人間に課せられた「罰」なのだけれど、

(だから、労働=辛いもの、苦しいもの、卑しいもの。はやく辞めたいもの。低俗なもの。昨今のFIREの思想も、根っこはキリスト教神話のここかも)

日本人にとって「労働」って、

なにせ古事記では神々も働くし、

(ニニギノミコトは稲穂を持って降臨するし)

ものすごく神聖で尊いこと。

だから、働いている人を見ると、勝手に尊さ、神聖さを感じてしまう。

ていう、日本人と西洋人の「労働」観の違いもありそうだなー、と思っています。

(FIREした人が賞賛される欧米と、「え、働いてないの?」って見られる日本の違い)(根っから働き者)

あとは、木の香りがしそうなところも日本人の好きポイントかも。

それと、西洋美術では、「光」って基本、「神の光」なんですよね。

その光が、名もなき労働者に当たっているの、いいなぁ、と思います。

ちなみに、ヨーロッパだと、

同じ国の中でも、

支配層・上流層は人種がドイツ系やオーストリア系、

銀行・学者・医者などはユダヤ系、

貴族のお手伝いや庭師などはスラブ系、

道路工事や新聞記事などはアラブ系なことが多いそうで、

肉体労働をしているこの職人さん達、

スラブ系なのかもしれません。

他人種に光を当てているところも、個人的に、いいなぁ、と思います。

4月は、ミュシャの「スラブ叙事詩」を扱います。

現在の戦争が、

スラブ民族同士の争いなので、

スラブ民族の統一を願って描かれた、

ミュシャ晩年の20枚の連作の1枚目を扱いたいと思います。

それぞれの国の思惑があると思いますが、

一日も早く戦争が終わりますように。

キツい状況になると、一番弱い人が真っ先に影響を受けるので。

(これは、戦争に限らないのですが)

講座にご興味がある方は、案内こちらになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?