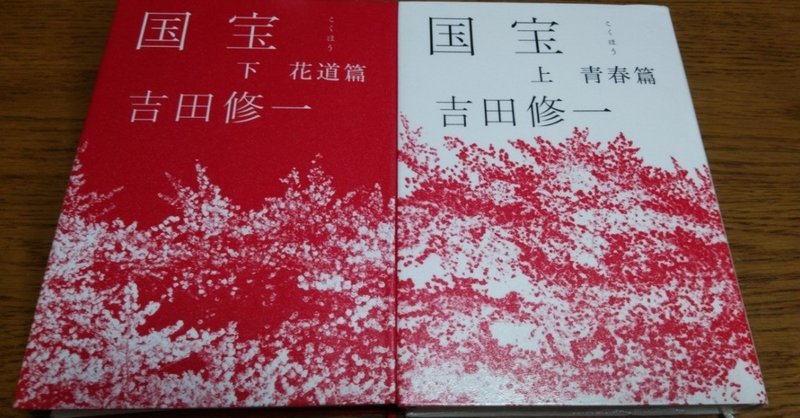

吉田修一『国宝 上 青春篇』『国宝 下 花道篇』(朝日新聞出版)

吉田修一『国宝』、息もつけぬような勢いで読む。幸せな読書であった。

長崎の任侠の家の一人息子として生まれた喜久雄が主人公。歌舞伎好きの義母の仕立てで昭和39年の正月に、父親の組の新年会で「積恋雪関扉」という歌舞伎舞踊を客に披露した直後、他の組との抗争が勃発し、父は凶弾に倒れる。その後の揉め事で長崎にいられなくなり、たまたま新年会に呼ばれてきていた上方歌舞伎の女形、花井半二郎のところに引き取られることとなり、同い年の半二郎の息子俊介と切磋琢磨しながら歌舞伎の道を究めることになる、というのが骨子。魅力的な脇役である、徳次(喜久雄と共に長崎から出てきて、喜久雄と俊介の成長に絡み、舞台の黒子を勤めたりもするが、途中で歌舞伎界を離れ、小説の表舞台からも消えるが、最後の最後で姿を見せる)、春江(喜久雄を追って大阪に出てきたが、喜久雄とは別の人生を歩むこととなる)、弁天(徳次とつるみながら、芸人として身を立てていくようになる)、竹野(興行会社で、歌舞伎のプロデュースをする)半二郎、俊介、そして家族となる人々、それぞれが、主に喜久雄との接点のあるところを中心に丁寧に描かれる。歌舞伎の演目は、実際にあるものを中心に物語の中に織り込まれるが、歌舞伎役者も、テレビに出る芸能人も、政治家も、すべて別の名をつけられ(モデルがあることは明らかだが不勉強で誰が誰とは特定できず)、昭和後半史の中で、喜久雄も俊介もそれぞれに芸の道を進んでいく。

文体が独特。三人称で、でも、ぴったりと喜久雄に付いて、「〇〇でございます」と言ったようなですます調で物語が進んでいく。そして、第三者的視点から、あえて、喜久雄の内面には入らない感じ。天性の美貌を持ち、黙々と稽古に打ち込み、梨園の血を引くわけでもないのに、芸を極めていく喜久雄は、人付き合いの下手な、不器用な人間として描かれ、時にかっとして、事件を起こすことはあるのに、その感情のひだのようなものは、殆ど語られない。どんな葛藤も、一旦化粧をして、衣装を身にまとい、舞台に出ていくとすっと消える。舞台役者とはこのようなものかと、読んでいるこちらまで襟をただす思いになる。自分が何回も何回も演じてきた舞台も、観客の中には生まれて初めて歌舞伎を見る人が必ずいるのだから、そういう人すべてに、歌舞伎とはこういうものだと思って見て頂けるような舞台に毎回しなくてはならない、という強い意識が生涯貫かれる。

身近なものの病、出奔、任侠の出であることにより巻き込まれる騒動、愛憎、事故、事件、ありとあらゆる障害によっても、日々の研鑚も求道も揺るがない。それを幸せとか不幸せとか、そういう風には感じていないように、読者には読める。だからといって、ロボットのような役者、ということもない。多くのものを喪いながら、どんどん輝きを増す、その姿を見極めたいという気持ちでひたすらページを繰り、物語が終わってしまうのが本当に勿体なかった。

森山大道の写真を紅白に焼いた装丁も印象的。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?