カンディンスキーの表現主義とルオーの宗教画のルーツ

先日、行ってきた12月20日までパナソニック汐留ミュージアムで開催中の「表現への情熱 カンディンスキー、ルオーと色の冒険者たち」の内覧会のことを書いてなかったので、展覧会の紹介をします。

この展覧会はカンディンスキー(1866〜1944)、ルオー(1871〜1958)、クレー(1879〜1940)の作品を中心にこれらの画家の作風のルーツとなったもの、そして関わり合い、その後の分岐を展示することで、20世紀初頭の表現主義のスタートからその後20年ほどの展開を展示する珍しいトピックに注目したものです。

記事の中の写真は、美術館の特別な許可によって撮影されたものです。

また、この展覧会の中心にルオーの作品が多数出展されていますが、著作権が残っているため、ルオーの作品の写真は残念ながらありません。

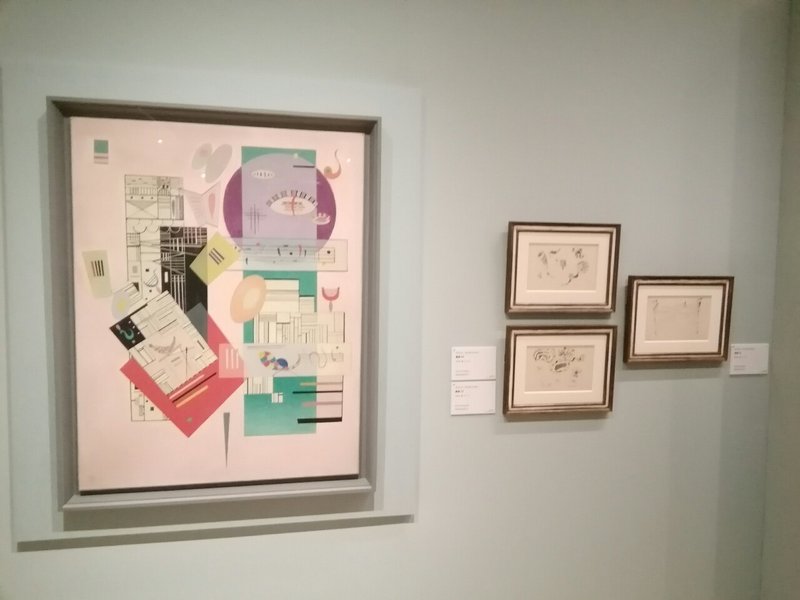

まず、この展覧会の主人公である、カンディンスキーの、そしてこの展覧会の軸の1つでもある3つの作品を見てみましょう。

上が、左「水門」(1902年)、右「商人たちの到着」(1905年)(この作品がカタログの表紙にもなっています)

中が、左「『E.R.キャンベルのための壁画No.4』の習作」(1914年)、右はミュンターの「抽象的コンポジション」(1917年)

下が、左「活気ある安定」(1937年)、右は1940年代の素描群

これらの作品を見て、まず40歳近くの作品が、よく知られるカンディンスキーの作風でないことに驚くのではないでしょうか。パステルなカラフルに描かれた大作の絵は、見た目とてもビビッドでキャッチーとさえいえるでしょう。真ん中の50代の作品だと、20世紀初頭のさまざまな新しい美術の傾向、表現主義、野獣主義などいろんなものを感じるかもしれません。

そして、最後の3つめの作品だと、あぁ、これはカンディンスキーっぽいって感じで、いろんな幾何学的要素、色彩、そしてところどころにアクセントとしての曲線の入ったオブジェクトが組み合わされています。ほかにも今回の展覧会で展示されている1920年代後半から1930年の素描をみると、こういうシンプルでモチーフやオブジェクトを組合させていくのがカンディンスキーの特徴と感じてるなと思いますね。

1927年から1930年頃のかけての素描群。

さて、思っていたよりも作風がけっこう初期は違っていたカンディンスキーですが、それでもルオーのような骨太な宗教画作品とのつながりはあまりみえてきません。

1900年代の初頭にミュンヘンで画家の活動をはじめていたカンディンスキーは芸術家集団を作りますが、1904年からパリのその時の芸術の最前線の一つだったサロン・ドートンヌに出品します。上記の「商人たちの到着」をそこへの1905年の出品作です。

今からみれば、ビビッドでカラフルな作品ですが、この色彩と人や物のつかみかたが注目され、そこでやはり美術活動をはじめていたルオーとの接点が生まれます。ルオーは逆にミュンヘンの新芸術家協会へと招待されます。

今回の展覧会では、ルオーのその時期の作品として、セザンヌっぽい大胆な水浴する女性たちの姿や、1909年のアンデパンダン展に出品された赤い法服の裁判官たちが目に止まる法廷を描いた作品が展示されています。ルオーの作品は後年ほどではないにせよ、すでに太い輪郭で形を切り取り、人物の体や顔を際立たせる様子が見受けられます。これ以前の作品も数点展示されていますが、この作風が生み出されたのは1900年以降、30代を迎えてからだとわかります。

この展覧会ではカンディンスキーが様々なグループ活動で中心的役割を果たす1910年前後の代表的なグループ「ブリュッケ」と「青騎士」の活動とその展覧会目録、年鑑も展示されています。

これらのグループでも活動していた、クビーン、ペヒシュタイン、マッケ、ヘッケルなどの作品も表現主義活動との関連として展示されています。

たとえば、ペヒシュタインの版画集「われらの父」は主祷文を連作版画にしたものですが、プリミティブで原始的なタッチと色彩が見られます。

ペヒシュタイン 版画集「われらの父」(1921年)

この他にも、カンベンドンクやヘッケルの原色豊かで荒々しいこれらの作品は、当時のフランスが植民地としたアフリカの民族芸術や風俗をモチーフに取り入れ、バーバリズムを一つの表現形式にした作品といえるでしょう。

左から、ヘッケル「木彫りのある静物」(1913年)、ペヒシュタイン「森で」(1919年)、カンベンドンク「少女と白鳥」(1919年)

このような荒いタッチの表現は下のペヒシュタインの絵画にもみることができますが、その人物像のタッチと色彩からは、明らかにゴッホからの影響もみることができます。

左、ペヒシュタイン「パイプ煙草を吸う漁師」(1909年)

右、ロットルフ「女性頭部」(1915年)

もう一人、クレーもこの展覧会の中心人物です。

クレーは1910年以降に、青騎士に参加することでカンディンスキーと出会い、そのグループの中でさまざまな色彩表現を学び作風を広げていきます。

今回の展覧会ではそれ以前の習作的な銅版画によるインヴェンションから、水彩を使った色彩界が、そしてこれまた私達がクレーという名前から描くイメージのような幾何学図形を数多くちりばめたり重ね、そこに細かな色の組み合わせ、グラデーションを施す作品群までを展示しています。

この1900年代の作品はまだあまり抽象度の高くない描画です。

左、クレー 銅版画「老いたる不死鳥」(1905年)、右、銅版画「樹上の処女」(1903年)

1910年のこれらの小さな作品になると、左の2作品では微細な水彩による色の調整がみられます。真ん中の2作品はエッチングとジンク版ですが、目をこらさないとわからないほどの細かな描線に驚かされます。

左上、「金色の縁のあるミニアチュール」(1916年)、左下、「紫と黄色の運命の響きと2つの球」(1916年)

中上、「小さな世界」(1914年)、中下、「情熱の園」(1913年)

右の2つの作品はカンディンスキーの素描

これらの1920年代から1930年代の作品はそれぞれ人や鳥が描かれていますが、人や鳥の微妙な歪と幾何学図形の組み合わせがとても面白い作品です。

左から、「中国風の絵」(1923年)、「赤い鳥の話」(1935年)、「内なる光の聖女」(1921年)

左の3軒の家を描いた作品はいくつもの家を単純化した幾何学図形が細かな色で重ねあわされ幻想的な雰囲気を醸し出しています。真ん中の作品はバウハウスに参加しマイスターとなったクレーが幻想作家、詩人のホフマンの作品をイメージした版画作品です。

左、「橋の傍らの三軒の家」(1922年)、中、「ホフマン風の情景」(1921年)

右上、「世界劇場(寄席)」(1918年)、右下、「無題(反射する窓)」(1915年)

1930年代、クレーの晩年のこれらの作品は、1933年にナチスに追われスイスに亡命する前後のものです。亡命直前の右のグラジオラスを描いた作品は、三角形で構成されたグラジオラスとその色彩によって、平面的な中に奥行き感も感じさせます。左の2作品は亡命後の最晩年の作品ですが、いずれも色数は少なくわずかな幾何学模様で構成されていますが、そのシンプルさの中から力強さが感じられます。特に左の旅行で行ったシチリア島シラクサの石切場を作品としたものですが、その石の雰囲気が見事に描きだされていて印象深い作品です。

左、「ラトミー」(1939年)、中、「スポーツ・競技」(1937年)、右、「グラジオラスの静物」(1932年)

当然ルオーのことも書かないとだめなのですが、写真で紹介できないのが大変残念です。

1910年代の「キリストの洗礼」を描いた作品あたりから、上でも紹介したような大胆なバーバリズム的なあらあらしさと太い輪郭線で大胆に構図を切って、モチーフを強調する作風が明確になり、今わたしたちがルオーの作品で思い浮かべる宗教画だけでなく、様々な風景、人物画などが時代を横断して晩年にいたるまで数十作品展示されているのは圧巻です。

個人的に強い印象を受けたのは1920年代の自画像と、1930年に描かれた「ヒンデンブルク」の肖像です。ドイツの偉大な政治家、そしてこの時期は晩年であり、数年後にはヒトラーに権力を譲ことになる政治家のごつごつとした偉大で尊大な雰囲気を漂わす、あぁ、ヒンデンブルクだなぁと思わせるルオーのタッチで描かれた肖像はなかなかに強烈です。

おなじみの宗教画も1940年代頃の作品がいくつか展示されていますが、その時代になると力強さよりもパッチワーク的にオブジェクトが置かれている感じで、人の顔を描いても、花を描いても、なにが脱俗した雰囲気があります。

今回の展覧会は、今までつながりがあるとは思ってなかった、有名な画家たちのつながりを知らせてくれる貴重な展覧会です。

展示されている作品のクオリティも大変高く、ルオーの作品に関してはこのミュージアムがルオー財団と協力関係にあること、そして、カンディンスキーとクレーの作品に関しては宮城県美術館の協力あって成り立っているのだと知りました。そもそも、宮城県美術館が日本で有数というより絶対的なほどのカンディンスキーとクレーの作品のコレクションをもつ美術館だと初めて知りました。すごいな、宮城県。。。

12月20日まで開催されているので、ぜひお時間のある人見に行ってはいかがでしょうか。。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?