ちょっとマシな方が逆にヤバい、かも。

先日奈良国立博物館の「奈良博三昧」という特別展を

見に行ってきました。

至高の仏教美術コレクションという副題に恥じない充実した

展示で、気がついたらすごく時間が経っちゃっててびっくり。

その中で、肉食や飲酒を好んだ僧侶がいく地獄

というのが描かれた絵があって、

たくさんのお坊さんたちが

煮えたぎる糞尿の池に落とされようとしており

それが怖くて泣いちゃったら目から涙じゃなく炎が出るという

すごいことになっていました。

恐ろしい…

展示は12日までです!

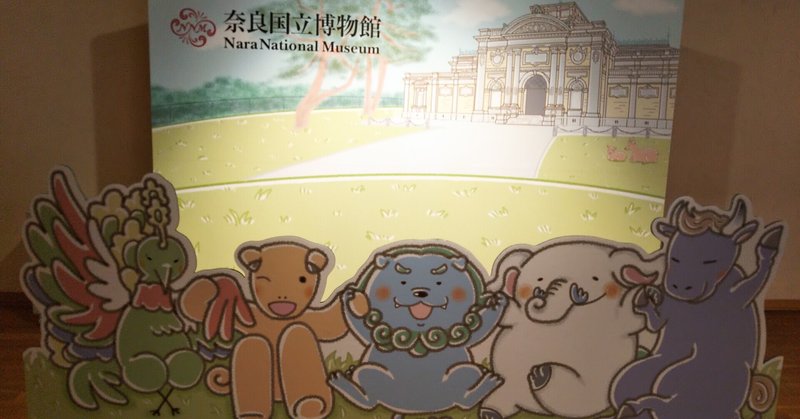

写真は奈良博キャラ「ざんまいず」。LINEスタンプもありますよ!

以前餓鬼にも種類がある、というお話を書きました。

生きている時に布施の気持ちがなく貪ってばかりいた人が

餓鬼の境涯に陥るわけですけど、

その中でも多少の段階の違いがあるということですね。

貪りの気持ちから積極的に人のものを奪ったのと

物惜みをして人に分け与えなかったのと

惜しんだけど少しは与えたのとでは

その貪りの気持ちの強さはけっこう違うと思います。

現在普通に行われている施餓鬼供養というのは、

食べようとしても食べ物が燃えて食べることができない、

もし食べても喉が針のように細いのでお腹に入れることができない

という餓鬼さんを念頭において作られています。

これはおそらく、最も貪りが強かったために

究極に欲しいのにどうしても受け取ることのできない

餓鬼の境涯でそれなりの年月苦しんでいた方たちのため。

布施の気持ちがなかったために苦しんでいる方たちに

布施を受けることでそのありがたみを十分知ってもらって

その世界を抜け出すようにする

というのはなかなか厳しいやり方のような気もします。

また、施餓鬼供養はイメージとしては

飢えて苦しんで亡くなった方をご供養してる

という感じもあるかと思うのですが、

亡くなる最後の瞬間まで

お腹が空いて食べ物が欲しいと思っていたとしたら、

気の毒ではあるのですが

それは貪りの気持ちを持ったまま亡くなったということ。

亡くなる時に心がそういう気持ちで覆い尽くされていることも

餓鬼の境涯への道を開いてしまうことになります。

こういう方たちはご供養によって

飢えた気持ちを癒すことができしだい

次の世界に移行することができるでしょう。

しかし、食べることはそれなりにできるけど

もっともっと欲しがる餓鬼や

すごく豊かで美しくてなんでも持っているのに

満足できない餓鬼の場合、

食べ物を与えるタイプのご供養はヒットするのかな

とちょっと思うことがあります。

特に後者の餓鬼さん。

これは以前如意輪観音のお話の時に書いた

天道の衆生は導き難いというのと似てる気がします。

究極に辛かったらそこから抜けられたら嬉しいですけど、

まあそこまでしんどくないか、という状態だと

そのままそこでいつづけてしまう可能性もあるわけで。

まさに茹でガエルの法則。

現代の私たちは割と知恵がついていて、

欲望の赴くまま振る舞うのはよくないってことを

なんとなく分かってる人が多いです。

次の世界で茹でガエル状態になりたくないなと思ったら、

今のうちにもう一段階慈悲よりのスタンスに寄せて行くのが

いいんじゃないかな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?