記憶の中だけのトルコライス

BGM 1 : [SOULFOOD] มีเหมือนไม่มี - LULA

トルコライスは長崎県のソウルフードだそうだ。その一般的なレシピはピラフの上にトンカツとスパゲティ、店によってはサラダが乗り、デミグラスソースがかかっているというもので、他の地域では多少のアレンジが加えられているものの、トンカツを使うのはほぼ共通している。

実際にはトルコでは宗教上の理由で豚肉を食べないので、これは「マーティン・デニーの音楽のようなエキゾティシズムによって1950年頃生まれた日本独自の料理」ということになるのだが、当時は洋食がまだ一般的ではなかったらしいから、ワンプレートに洋食のエッセンスを詰め込んだこのメニューはきっと今よりも華やかに感じられたことだろう。

ところが僕の知る、そして心から愛したトルコライスは長崎県のものと全くレシピが異なる。そして今はもう食べることができない。今でも思い出すと切なくなる、ある1軒のお店の話をしよう。

1980年代に僕はアパレルメーカーに勤務していて、原宿のショップ店員だった。当時人気の絶頂へ向かう最中だったとんねるずに衣装提供していたので、「夕やけニャンニャン」の放送翌日に同じ衣装をディスプレイしておくと午後にはファンが来て一式お買い上げとなって、1回で10万円超えの売上が立つ。日本は果てしなく景気が良かった。原色を多用した色使いと奇抜なデザインで当時のファッション界では最先端かつ異色のブランドだったが、僕はこの派手な服を着て働くのが好きだった。

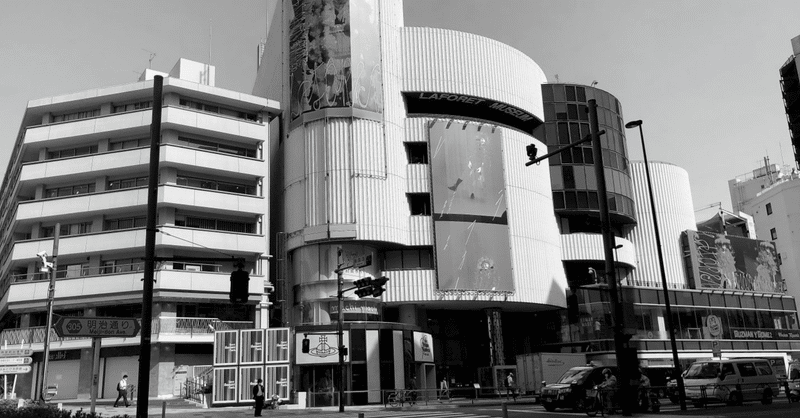

時々は原宿の店舗ではなく青山の本社ビルの1階にある直営店に応援で入る事もあったが、午後には徒歩で原宿まで戻る。青山の長くて緩い坂道を下って竹下口の交差点まで向かう帰り道の途中に、その店はあった。渋谷区神宮前3丁目。今は「原宿通り」と呼ばれている細い路地で、僕は寂れた喫茶店らしき店に目が留まった。

ほこりを被って色あせた食品サンプルがのぞくショーケース。

閉め切られたカーテン。

でも看板が出て、灯りもついている。

「キッチン さわ」

おしゃれで気取った店は苦手だが、こういう得体のしれない古い店も気軽には入りづらい。常連客が幅をきかせていて、入った途端に顔をジロリと見られるんじゃないか?とか謎の店内ルールが出来上がっていてとにかく気を使ってしまい料理の味もわからず退散する羽目にならないだろうか?と、僕は立ち止まったまま窓越しに中の様子を探ろうとしたがカーテンのせいで何も見えない。

でもその日はとにかくお腹が空いていた。仕事中の食事はたいていこの先にあるお弁当屋で買う唐揚げ弁か、当時竹下通りにあった森永ラブのハンバーガーばかりで少し飽きていたし、軽食くらいあるだろう。意を決して入ってみる事にした。

ドアはキュギィ~、という音を立てて開いた。中は薄暗い。正面にはジュークボックスが置いてある。でも色々な物が上に積まれていて、どう見ても動いてなさそうだ。小さなテーブルが4席、そしてカウンター。客席の広さは8畳もないんじゃないだろうか。場末のスナックみたいな造りだ。席に座ろうとすると突然、

「ドア閉めてくれる?」と、少し咎めるような声が飛んできた。僕の母と同じ年くらいに見える女性がカウンターの中から発した声だ。店の人か・・・。

「あ、すいません」と慌てて入口へ戻る。ドアは蝶番が壊れていて、開けたら開きっぱなしなのだった。そっと閉めると、

「ごめんね、壊れてるのよ」と、今度は優しい声で彼女は言った。僕の派手な格好を気にするでもなく、彼女はテーブル席に座った僕に少し微笑みながら「何にする?」と訊いた。

これが「さわ」のママとの出会いだった。

テーブルは昔のゲームセンターにあった「テーブル筐体」だった。僕が座った席には「ギャラガ」、隣の席には「ブロック崩し」が入っている。電源も入っているから100円玉を入れれば遊べるようだ。テーブルの上の小さなメニューに目を移すと、コーヒーやコアップガラナ、アルコール類といった飲み物とピラフ、カレーライスなどの食べ物があり、その中に「トルコライス」「メキシカンライス」と書かれている。

「トルコライスって、どんなのですか?」と訊くと、

「ピラフみたいなものだけど、上にハンバーグが乗ってるの。メキシカンだとご飯が辛いのよ」と彼女は答えた。

最初に書いた通り、既にこの時点で長崎県のレシピとは全く違っているのだが、何も知らない僕はそういうものなんだと思い、トルコライスを注文した。

コップに注がれた水を飲みながら、改めて店内を見回してみる。客は僕ひとりだ。午後早い時間だけど薄暗いからまるで夕方のような気分になる。築何十年の建物だろう?古くてボロボロだし、椅子には雑誌や新聞が乗ったままになっているけど、テーブルとカウンターの上は丁寧に掃除されていてホコリひとつ無かった。

「はい、お待ちどうさま」

トルコライスが来た。置かれた料理を見た時に、何かこれが初めてじゃないような、不思議な気持ちがした。何だろう?・・・まぁいいや、お腹ペコペコだ。食べよ。

しかしハンバーグを一口食べた瞬間に、僕はさっきの不思議な気持ちの原因に気が付いた。

「これって・・・母の・・・。」

色も、形も、香りも、味までも。

それは僕の母が作るハンバーグと、全く同じものだったのだ。

何故、「さわ」のママが作るハンバーグと僕の母が作るハンバーグが全く同じなのだろう?

僕の母は東京の下町生まれだ。挽き肉と刻んだ玉ねぎをこねて作ってくれる手作りのハンバーグは子供の頃の僕の大好物のひとつだった。同じレシピを雑誌か何かで覚えたのか?それとも同じ料理教室にでも通ったのか?それは今でも分からない。ただ、この日から僕の中で「さわ」が特別な店になったのは確かだ。当時の僕は盆も正月も仕事で、帰省する事も殆ど無かったから、この店で思いがけず「実家の味」が食べられると分かったのが何だか嬉しかった。ごちそうさまを言い、代金を払って僕は店を出た。午後の日差しがまぶしい。少しウキウキした気持ちで原宿の店に戻った。

それから僕は時々「さわ」を訪れては食事をするようになった。音楽もラジオもかかっていないから店はいつも静かで、ママの調理の音と僕の食事の音だけが響いている。時々は世間話もする。その中で少しママの事も分かったりした。

大きな息子さんがいて離れて暮らしてるとか、昔は銀座の三越でデパガをやってたとか。なるほど、銀座で最新ファッションを扱い今こうして原宿に店を構えていれば、僕がどんなに派手な服を着ていたって珍しくもなんともないんだな、と思った。

でも、それ以上の事、例えばこの店の歴史だとか、ママのプライベートについてのもっと詳しい話を僕は根掘り葉掘り訊くつもりは無かった。勝手に想像するのも楽しかったし、ただここに「さわ」があって、ここにくればいつでもママと美味しいご飯に会える。それで良かった。

ママを気に入ったのは、お客さんとの距離の取り方が丁度良かった所だ。「さわ」にはもちろん常連客もいたけれど、ママは馴れ馴れしくするでもなくどの客にも常に気を配っていた。僕はそれが凄く心地良かったから、自分も馴染みの顔ぶったりせずに行儀よくトルコライスを食べて、二言三言しゃべって、ごちそうさまを言って帰る。その積み重ねの時間が粋なんだと思っていた。夏の暑い日には、外回りの営業マンがテーブルにコーラを置いてブロック崩しに興じていたり、僕が福神漬けをあまり食べないのをママが覚えてくれて、ある日からカレーライスを頼んだ時に福神漬けが乗らなくなったりした。

ある年の冬、東京に大雪が降って電車が動かなくなってしまった時は雪の積もった原宿通りを転ばないようにそろそろと歩いて「さわ」へ向かった。そんな時でもママはラジオをつけるでもなく(もちろん当時インターネットは無かった)交通状況なんて一切分からない。ホットコーヒーを飲みながら時々外の様子を眺めて、「じゃあちょっと電車が復旧したかどうか駅まで行ってみます」と言うとママは「もし本当に困ったら戻ってらっしゃい。ここで寝ていけばいいから」と言う。「いやいやそんな。あ、でもご飯は食べに戻ります(笑)」なんて答えて店を出た。もし本当に「さわ」に泊まるはめになっていたらどんなだっただろう?僕は動き始めた山手線に乗れたからそれが叶わなかったのが今となっては残念な気もする。そんな風にして何年もの、僕と「さわ」の時間は流れていった。

BGM 2 : clueless - Thaimilktea X DAYNIM

僕はその後原宿を離れて池袋のショップに異動したけれど、仕事帰りに寄り道したり、休みの日にわざわざ原宿まで行っては「さわ」でトルコライスを食べた。表参道に住んでいた友人を連れて行って「ここ、いいだろ?」と言うと次の日電話がかかってきて「さっきまた行ってきた」という。すっかり気に入ったみたいだ。

僕は東京で何年暮らしてもシティボーイにはなれなかったけれど、東京という街の刺激は僕の中に積み重なってゆっくりと僕の価値観を変えていった。大人になれた、という意味じゃない。ただ世界は変わり続けるんだという事、変わらないものも時々見つかる事、そのどちらも清濁併せ呑む事で見分けがつくようになるという事を、僕は東京で恋したり、その恋を失くしたり、その辛さを夜遊びで紛らわせたりするうちに覚えた。

「さわ」は僕が見つけた「変わらないもの」のひとつだった。しかし日本全体がその頃大きく変わろうとしていた。後に「バブル景気」と呼ばれる時代の到来だ。

不動産価格の高騰がTVや新聞で連日報道されるようになったある日の事。「さわ」のある路地全体が地上げ屋のターゲットになってる、と聞いた。

それをママに直接訊く勇気はなかったが、昔からのお客さんとママが話すのに聞き耳を立てていると、どうやらママはこの店を閉める決心をしたようだ。

「マンションに引っ越すのよ」なんてママは言っていた。嬉しそうに言ってる風ではなかったけれど、どこか少しホッとしているような口調だった。

数日後僕は「さわ」ファンになったあの友人を誘って、珍しく夜遅めの時間に「さわ」へ行ってみた。

その夜の「さわ」はずいぶん混んでいた。お客さんは年配の人が多くて、皆お酒を注文していて、まるでスナックのようだ。「あら、いらっしゃい。遅いのね今日は」とママは言った。僕と友人はカウンターに座り、まわりのお客さんにつられてビールを頼み、いつものようにトルコライスを食べた。夜もすっかり更けて僕たちは「ママ、ごちそうさま」と言って店を出た。

「ありがとうね。」とだけママは言った。

なんであの時気付かなかったんだ。いつもならママは「またいらっしゃいね」と言ってた事に。

何日か経って、友人から電話が入った。

「さわがさ、定休日でもないのに閉まってるんだよ・・・」

嫌な予感を頭から振り払いながら、次の日店の前まで行ってみた。ガラスのドア越しに看板が真っ暗な店内にしまわれているのが見える。でも「さわ」はもともといつだって開いてないように見える店だし、閉めるにしたってもう少し先なんじゃないか、きっと色々な準備とか・・・そうだ、マンションへの引っ越しとかで何日かの間臨時休業なんだ、と思う事にして帰った。

でもやっぱり、それが「さわ」の終わりだった。毎日店の前まで行ったけれど、もう二度とママに会う事は無かった。あっけなさ過ぎて、悲しみも宙ぶらりんのままいつまでたっても自分の胸に降りてこなかった。

1年後、「さわ」のあった場所には新しいビルが建った。テナントは居酒屋だったか、美容室だったかも覚えていない。その位、どうでもいい建物に変わった。「さわ」じゃなかったら、僕には用も意味も無かった。でもそれは、変わり続ける東京でよくある事で、自分ではどうにもならない流れみたいなものだ。その新しいお店にだって「さわ」と同じように新しくお客が来て、その誰かにとっての大切な居場所になるんだから。

更に数年経ち、僕は父の死をきっかけに実家へ戻った。母は仕事へ行く僕にお弁当を作ってくれたけれど、さすがに父がいなくて2人だけなのに沢山のおかずを作るのは手間もかかるし不経済だ。お弁当に入れるハンバーグは冷凍食品に替わった。やがて僕が結婚して実家を出ると、母はいよいよ買ってきたパンや牛乳で食事を済ませるようになり、高齢な事もあり家で全く料理を作らなくなった。

母の手作りハンバーグ。子供の頃あんなに何度も食卓に並んだのは、きっと父にとっても大好物だったからに違いない。そういう思い出も全部込みで、とうとうあのハンバーグは僕の記憶の中だけにしか残っていないものになった。でも僕はまだその色も、形も、香りも、味までもはっきりと思い出せる。

今になってみると、あの時ママに「さよなら」が言えなかったのは逆に幸せだったのかもしれない、と思うようになった。自分の中で区切りがついていないうちは、まだ僕とママの時間が流れ続けているように感じるからだ。

僕の父はもうこの世にいないけれど、母は2人いるような気がしている。本当の母と、「さわ」でいつも僕を迎えてくれたママ。もしもママにまた会えたりしたら、僕は失礼を承知で「ママの作るトルコライスがどうしても食べたいんです!」とお願いして、きっとボロボロ泣きながら食べるんだろう。だから「さわ」のママがまだ元気で東京のどこかに居て、今も時々は家族のためだけにあのハンバーグが乗ったトルコライスを作っててくれたら、僕は嬉しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?