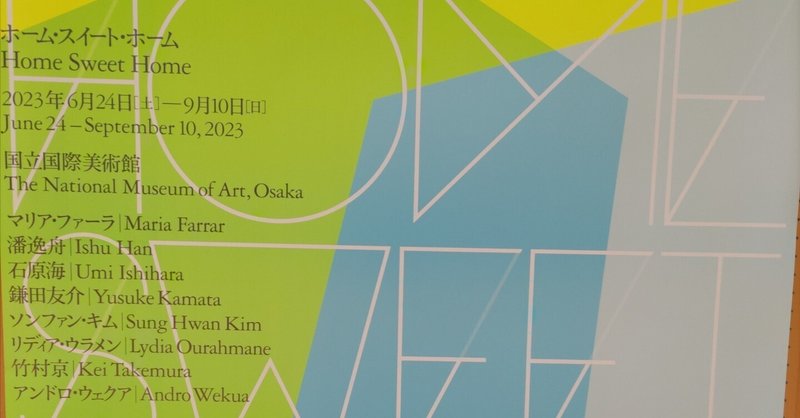

特別展「ホーム・スイート・ホーム」~芸術の中の故郷と家~

大阪にある国立国際美術館における特別展「ホーム・スイート・ホーム」を見てきた。

ホーム、つまり「我が家」がテーマの現代アートの展覧会である。

ホームとは、その名の通り家であったり、土地であったり、アイデンティティであったり……。展示物にはこの特別展のために作られた作品を含む。

なんとなくもの悲しさや切なさが漂う展示だった。

とくに印象的だった作品をふたつ上げよう。

ひとつは鎌田友介の「The House」というシリーズだ。

日本の外に建てられた日本家屋がテーマである。日本家屋のような壁や柱で仕切られた場所に、写真や設計図が飾られている。

一見ノスタルジックだが、その素性は苦いものである。

写真に写っている日本家屋は、日本が植民地政策を取っていたときに台湾や韓国に作られたものだ。それを知ると、さっきまで感じていた懐かしさに気まずいものを感じる。

また、アントニン・レーモンドについての映像作品も展示されている。彼は日本家屋に造詣が深く、アメリカの焼夷弾実験に協力をした。のちにそれを悔い、日本の復興に携わった。

ひとりの作家で日本が侵略されたときと侵略したときの話を見るのはギャップが激しい。

しかし、レーモンドだけのせいではないにしろ、自分が気に入ったから日本家屋について勉強しただろうに、それが燃やされてしまったというのは罪悪感がすごいだろうな。

大阪市内に残った戦前の木造建築は多くない。それは焼夷弾で焼かれてしまったからである。

こうして、ふとしたところで知識と知識が繋がることはあるものだなあ。

もうひとつは、石原海の「重力の光」という作品である。

北九州の教会で行われるイエス・キリストの受難劇と、教会に集う人々の身の上話である。

芸術作品というよりドキュメンタリーのような話で、わかりやすく興味を惹かれる作品だった。多くの人が足を止めて見いっていた。

登場する人々は、何かしらわけありで、元ホームレスだったり、元やくざだったり、被虐体児だったりする。彼らはかつての自分の罪を告白し、なぜ教会でパプステマを受けたのか語る。

私も自分が精神障害当事者で、わけありの人と縁があり、本や図書館で調べてみたりもする。どうやら、キリスト教会が、積極的にわけありの人を受け入れて居場所を作ろうと活動する場合があるそうだ。

また、私は大学でいくつか福祉関係の講義を取っているが、そこでは、日本の福祉において活躍したクリスチャンもいた。

キリスト教と福祉は、切っても切れない関係にあるのである。

ときおり語りを織り混ぜながら、受難劇は進んでいく。劇の中でイエスは十字架にかけられる。

牧師は、キリスト教の原罪、つまり人は罪を犯してしまう生き物であるということを強調する。個人的にはそこまでネガティブにならなくても、とは思うのだが、取り返しのない罪を犯した人には救いなのかもしれない。

今は宗教保守派による、LGBTQへの差別が話題になっているので、あまり全肯定しにくいところもあるのだが、やはり宗教をよりどころとする人は多いのだな、と感じる。

他、気になった作品は、潘逸舟の「ほうれん草たちが日本語で夢を見た日」だ。箱形の段ボールをくりぬいて展示室一面にばらまいてあるものだった。「ここを歩け」という目印もないため、見る人は段ボールの中をすり抜けて通らなければならない。転んだらどうしようとだいぶひやひやした。

鳥の声が流れていたので、段ボールは鳥かごということなのかもしれない。

ホームというのはこの鳥かごのことなのか、それとも段ボールを鳥かご状にすることなのか。

全体を見てみると、物理的な家、故郷よりもその先の、精神的な故郷を見いだそうとする作品が多かったかもしれない。

そしてホームというのは決して美しいものばかりではなく、呪いのような意味を持つこともあるよね、と思った。

映像系の展示が多く、しっかり見ようとすると時間がかかる。時間に余裕をもって見に来ることをおすすめする。

最初に出品作家解説がもらえるので、メモを取る手間が省けて助かった。こういう紙はメモをしながらボロボロにしてしまうので写真の見た目が悪くて申し訳ないが……。

写真OKの展示なのだが、写真を上げて面白がるような内容のものではないので、撮影する気が起こらなかった。まあ、「写真を撮らない」のもひとつの感想だろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?