「私」の再生——世良田波波『恋とか夢とかてんてんてん』第1話ノート

世良田波波『恋とか夢とかてんてんてん』 第1話

ネタバレを含みます。

1.「私」について

このまんがの「私」は、ずっと、「私」のことを話している。

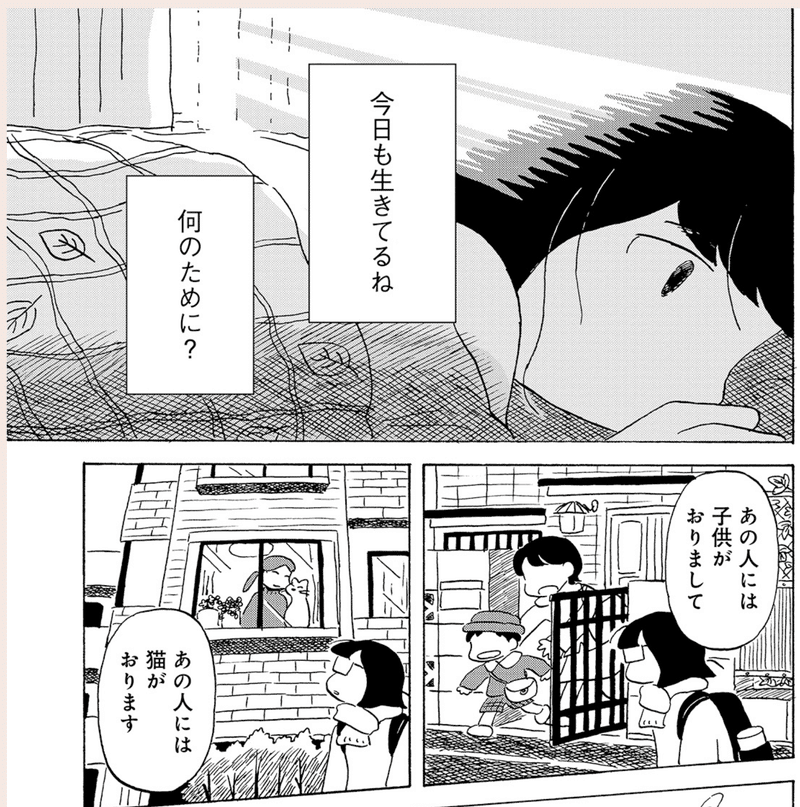

物語は「今日も生きてるね」「何のために?」と始まる。主人公である「私」が「何のために生きてるか」をこの物語が問おうとしていることが、ここにはっきり示されている。

それを裏付けるように、「私」に見えている他人は「あの人」でしかない。あるいは「若者」でしかない。彼女の言葉と同じように彼らには顔がない。それは描かれないか、猫と同程度のものとしてしか表現されない。「私」にとって「子ども」も「子どもを持つ親」も「猫」も「猫を持つ人」も「若者」もすべて等価である。それはそれらが「私」でないから。

その「私」が唯一興味を持っている素振りを見せるのが「きみ」である。

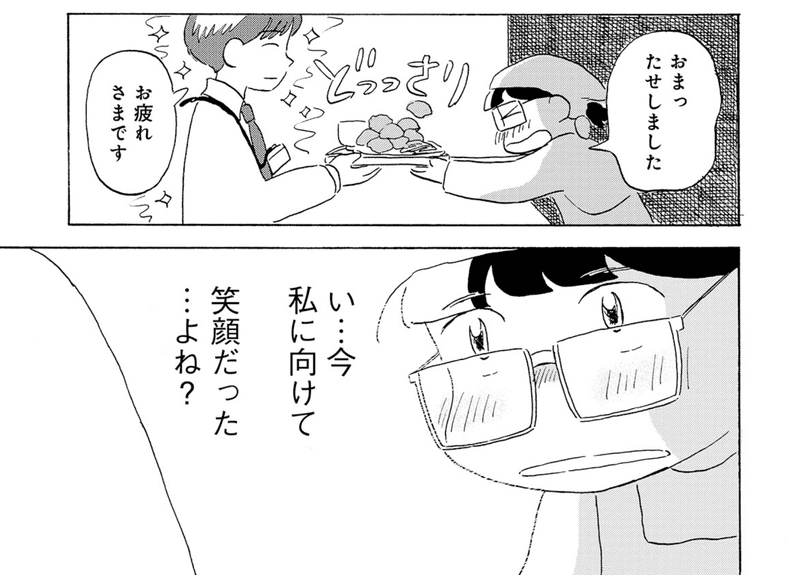

「興味を持っている素振りを見せる」と冗長な表現を行ったのは理由のないことではない。4ページ5コマ目の「私」は「きみ」の笑顔が「私に向け」られているかどうか判別しようとしている。「私」は「私」にしか興味がない。だから、「きみはいつも発光してる」(5p)という、あたかも「きみ」の姿を示すような言葉も「きみの裏側/私は知ってる」(太字筆者。5p)という言葉と対置されることになる。「私」にとって、「私」が「きみ」とどうあるかがなにより重大事なのである。それは続く「私」と「きみ」との出会いにももちろん含まれている。

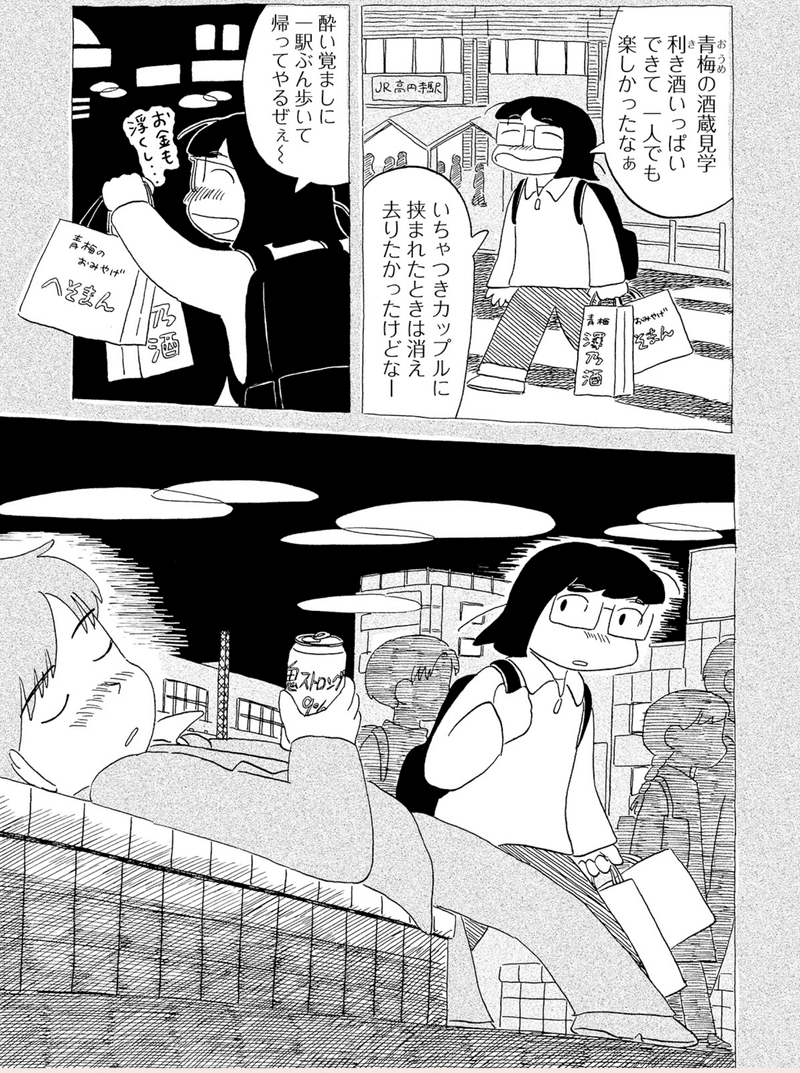

回想においても「私」は「青梅の酒造見学/利き酒いっぱい/できて 一人でも/楽しかったなぁ」と始めている。たとえば「お酒を作る工程て複雑なんだなぁ」とか「案内人の人、親切だったなぁ」と「私」が発することはないだろう。「私」が見ているのはたえず「私」なのだから。

その「私」と「きみ」がここで出会う。「私」は東京・高円寺の近くに住んでおり(後の描写から中野周辺と思われる)、その高円寺駅前で酔い潰れている「きみ」を見つける。「私」はある「一流企業」の社員食堂に勤務していて、彼はその食堂に訪れる「一流企業」の社員である。「私」は酔い潰れている彼を見たとき「あれって…/会社のさわやか/イケメンくん?」(7p)とそのことに気がつき、そこから彼のことが気になりはじめる。

ここでこの気がつくセリフのあとに「私」が「あーいう上流の/人間はこんな/とこで酔い潰れ/ないか…」と発しているのは注目に値する。なぜならこの出来事をきっかけに「私」が「きみ」を気にしはじめるという、「恋とか夢とか」を描いたこの作品の「恋とか」の物語の契機それ自体が、「きみ」が「私」のエリア(「こんなとこ」)に侵入してきたことで初めて引き金を引かれているからである。「私」にとって「きみ」は、「私」にとってどうであるかでしかない、という事実はそこに明らかである。

もちろん、すべての人間関係はそういうものなのかもしれない。自分にとってどのような関わりを持つかによって相手を判断したり、相手とより関わったりするかを選んだりすることは至極当たり前のことだろう。けれど、そのときの視線が問題なのだ。「私」はほんとうに「きみ」を見ているのだろうか。この物語の「私」が見ているのは「きみ」を通した「私」に過ぎないのではないだろうか。

この1コマは実に卓抜に描かれている。ここで「私」は探し出した「きみ」のSNSの裏アカウントを見つけながら話している。そのフキダシに注目したい。ここでは「きみ」のことが語られてはいる。「きみ」は夜の高円寺が好きで、会社の愚痴を裏アカで呟く、いろいろあるキラキラのエリートだ。けれど、この1コマに描かれた4つのフキダシのなかで、最も大きな文字が置かれているのはどれだろう。それが「私も好きだよ」である。「きみ」が好きな夜の高円寺を「「私」も好き」なことが、「私」にとって最も大きく発しなければならないことだったのである。

この作品『恋とか夢とかてんてんてん』の「恋とか」が以上のように語られたあと、「夢とか」の話が繋げられていく。

「もうすぐ30歳」になる「私」——「貝塚道子」(この名前はこの段階で、初めて明らかになる)——は、今の「こんな生活」を忌避している。「一流企業」の食堂でアルバイトをし、気がつけば「憧れた街」「東京」に来て10年が経っている。職場では「すけべオヤジ」にセクハラをされ、日々なにかをがんばったという自信も持てない。その彼女の「夢とか」の核心はどうやら「絵を描くこと」にある。

しかしその好きだった「絵を描くこと」も、14ページ3コマ目に2年前で止まってしまったアカウントの投稿が描写されることでわかるように、いつしか停滞してしまった。続く15ページで明らかにされるのは、「人に認められることが/一番の目的になって/しまった」結果、「絵を描くこと」自体、今は好きではなくなっている「私」の姿である。

そう「私」が振り返るさまがここには描写されている。けれども、「人に認められることが一番の目的」に、「なってしまった」のだろうか。

「私」は14ページで「絵を描いてたら/褒めてくれる人がいて/自分は存在していいん/だって思えたんだ」と述べている。これは「人に認められること」が目的になっている姿、とも言えるのではないか。そう考えれば「小さな頃から」すでに「私」は絵など好きではなくなっていたのかもしれない。「私」は「私」が褒められることのほうが、好きだったのかもしれない。

褒められることのきらいな人間はそうはいない。それは「よくある話」でもある。けれど「恋とか」が、「私」が「きみ」を通した「私」を見ている物語であったように、「夢とか」までが「私」が「夢」を通した「私」を見ている物語であったことがここで明かされるとき、その「私」の根深さを私は思わざるを得ない。このまんがの「私」は、徹底して、「私」のことだけを語りつづけるのである。

太宰治の「猿面冠者」は、小説家を志す男の姿を描いた短編小説であるが、その中では、男(「彼」)が「文豪として名高くなること」、つまり「銅像になりたく」思う姿が自虐的に浮かべられながらも、あくまで「傑作の幻影」を追う姿として描写されている。「自意識」(「私」)を問題にしつづけた作家である太宰がこの作品で描いた「自意識」があるとすればそれは「傑作の幻影」を追う「彼」の自意識であって、語られている比重はあくまで「傑作の幻影」の側に大きい。それは自身の小説やその方法について冗長に述べつづける「彼」と、この物語の「私」の「夢とか」を比べてみれば分かる。

「絵をのせるアカウント」

「私ね」「絵を描くの/好き/だったの」

「絵を描いてたら」

「私」は自身の「夢とか」を表す象徴である自身の「絵」についても、「絵」というあまりに単純な言葉でしか語ろうとしない。それは、「私」の「夢とか」が結局のところ「絵」を問題としているのではなく、「私」の問題でしかなかったからである(もっともこの作品は「第1話」であり、今後その詳細が明かされていくのかもしれない。けれど現時点で見えてくるのはそのような「私」の姿である)。

その「私」は、「きみ」の裏アカウントに、「月がきれいですね...」というつぶやきを見つけ、アパートの外に出る。そこに月が出ている。美しい月を見て感動した「私」はモノローグをつぶやきながら、その「月がきれいですね...」というツイートに「いいね」を押す(押してしまう)。

「ごめんね」

「私」

「なんもないから」

「きみのこと」

「おかしいくらい/好きなんだ」

この言葉は、これまで述べてきた内容に「私」がどこかで自覚的であることを示している。「私」が「きみ」のことを好きなのは「私」に「なんもないから」に過ぎない。「なんもない」ことが問題なのではない。「「私」」になんもないことが問題なのである。

しかしその「なんもない」場所からの「いいね」は思わぬ返答をもらう。「私」の「いいね」は絵を載せていたあのアカウントから発されたものであったため、「きみ」はアカウントをたどってその絵に「いいね」をしてくれたのである。「私」は心の中で言う。

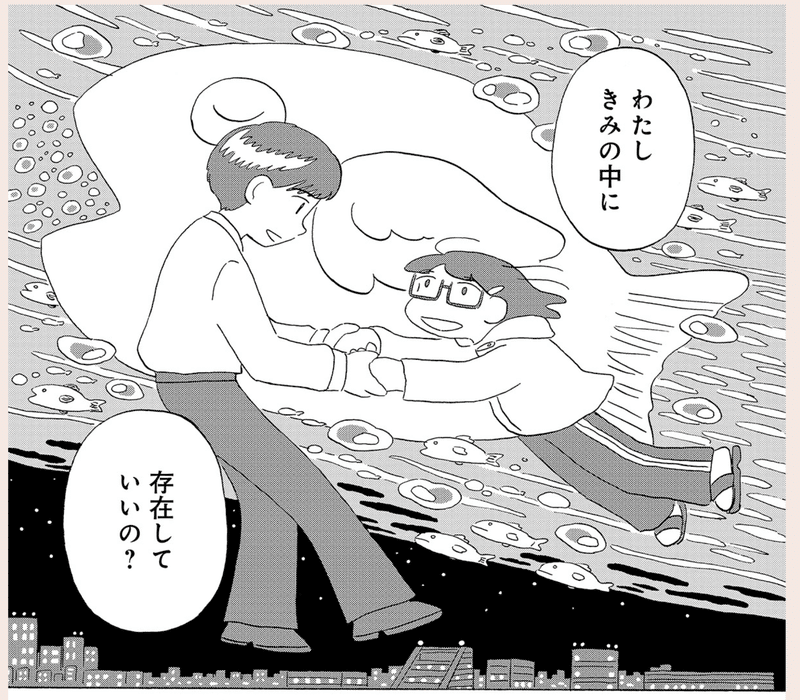

「わたし/きみの中に/存在して/いいの?」。もちろんこれは、実際の「きみ」に語りかけた言葉ではない。「きみ」も「いいね」してくれたアカウントが投稿していた絵に「いいね」を返したただけだ。けれど「私」はそれで救われる(ように思う)。この心の中の問いかけに「私」は、「私」の心の中の(想像上の)「きみ」に「いいよ」と言わせる。

「私」はそれで、「この街」からの、「この世界」からの存在承認までを得る。「幸せ」になる。けれど実際に起きているのは自分の本名も知らない相手からの「いいね」だけだ。それは「私」の言葉にもあるように「勝手」な存在承認である。けれどそれでも「私」には十分なのかもしれない。「私」は「私」しか見ていないから。「私」は「私」のことしか考えていないから。だから「私」がそう思えたとき、「私」の世界は「私」をも承認してくれる。

2.「きみ」について

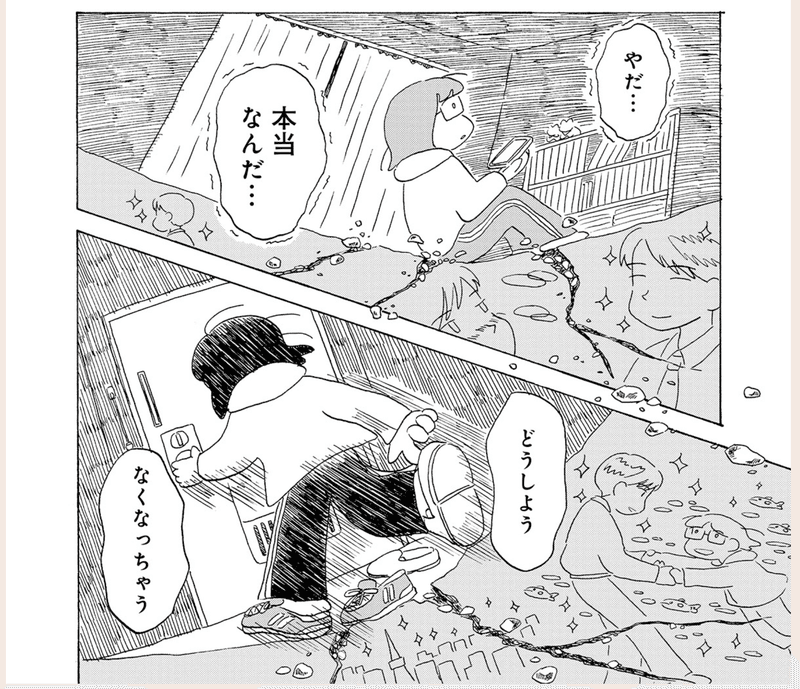

「きみ」が異動辞令で大阪に行ってしまうことが、判明する。「私」は混乱する。「きみ」がいなくなってしまう。

この、「なくなっちゃう」という言葉は、なにを意味しているのだろう。「私」は続けて言う。

「東京にいる/意味も」

「生きる/意味も」

「また」

「なくなっちゃう」

それはすべて、頭に「私は」という主語のつく思いである。彼がいなくなることは「私」が「東京にいる意味」や「生きる意味」がなくなってしまうゆえに、耐え難い。

それは、たとえば「あなたに会えなくなるとさびしい」という気持ちと、同じだろうか。私たちが誰かと別れるとき、私たちは「さびしさ」を覚える。言葉は少なくなり、わざとらしくなり、妙に客観的にその場を見つめはじめる。あの、別れの「さびしさ」と、ここで「私」が覚えている「なくなっちゃう」という気持ちは、同じものだろうか。私にはそうとは思えない。「私」は自分の「生きる意味」がなくなってしまうから、「きみ」がいなくなるのがいやなだけだ。それは遊んでいる玩具を奪われた子どもが泣き出す姿を思い出させる。玩具との別れを子どもは惜しんでいない。「私」が玩具を奪われたことに、涙を流すのである。

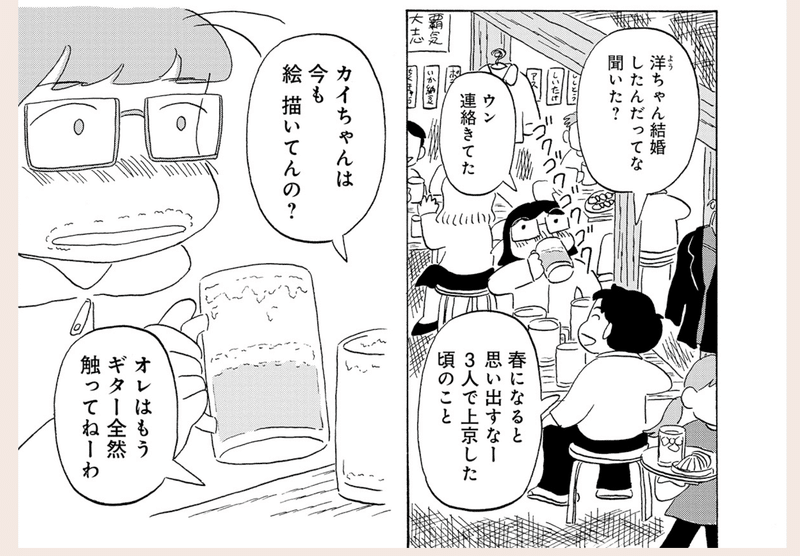

すっかり絶望した「私」は偶然、「高校からのお友達」である「浦くん」に再会する。「浦くん」は「私」とともに上京した3人のうちのひとりである。

「浦くん」にそう問われて「私」は、答える。

「社員食堂で/アルバイト/最低賃金で」

「してるだけ」

「東京じゃ/なくたって/いい生活だ」

「毎日/うしろめたくて」

「恥ずかしくて」

「こんな自分に/なるの18歳の時に/想像できてた?」

「あの頃の自分に/恥ずかしいよ」

「私」はたしかに、思い通りにいっていない。社員食堂でアルバイトだし、東京にいる理由もない。毎日うしろめたい。恥ずかしい。しかし、そこに呟かれるのはあくまで「あの頃の自分に」恥ずかしい、という思いである。ここでもまだ、変わることなく「私」が「私」を見つめている。

ところが、その席で「私」は「きみ」の裏アカウントが「さみしい...」「友達がほしい」と呟いているのに気が付く。瞬間、「私」の目は光り輝き、高らかに宣言する。

「わたし 大阪で/暮ら———す」

「友達になるっっ」

そしてあの絵のアカウントから裏アカの「きみ」に話しかける。「私で良ければ!」(33p)。「きみ」が返す。「ぜひ———」(33p)。

ここに来て「私」はこのまんがで初めて、あの「私」から離れる。この場面には「友達がほしい」という「きみ」にただ応えようとする「私」だけが存在し、それは「「きみ」と友達になりたい「私」」といったものからは隔たった場所にいる「私」である。あの「私」とそれはちがった「私」である。その姿は読者の心を打たずにおかない。

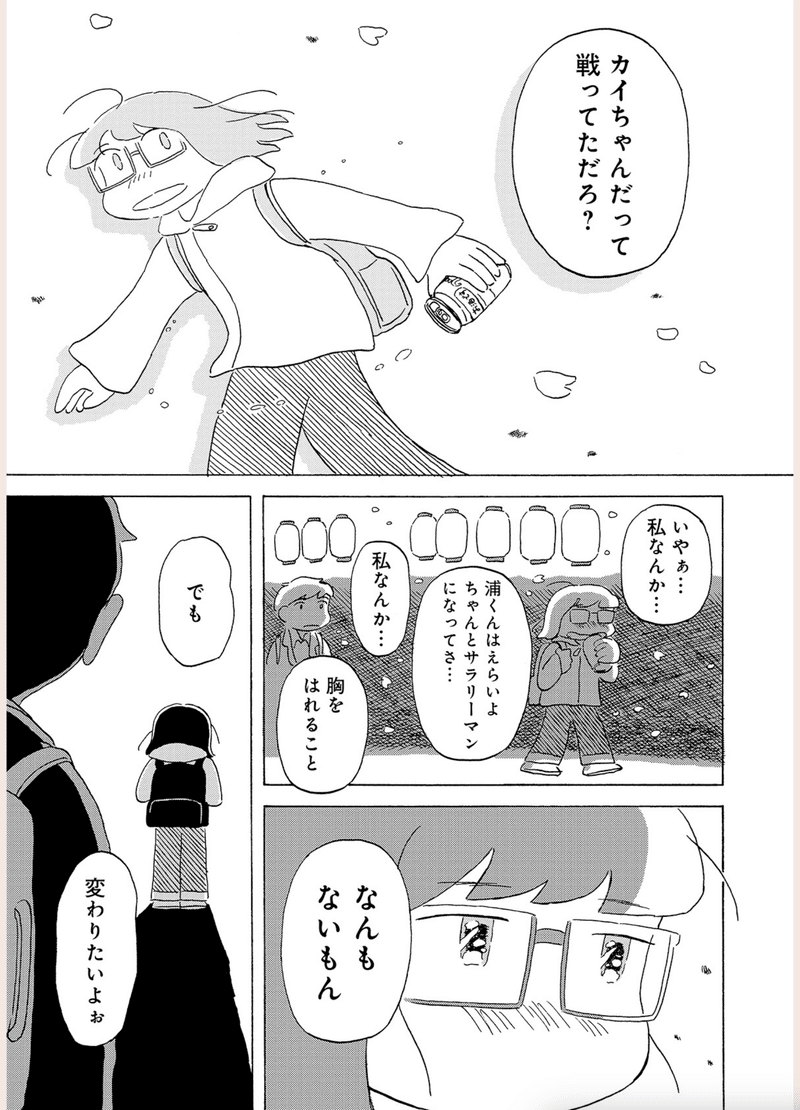

酔っ払って、「私」と「浦くん」は帰る。「浦くん」は言う。

「さっきの話/だけどさ!」

「オレも東京で/しょぼくれサラリー/マンやるとは思って/なかったよ!」

「だけど恥ずかしい/とは思わない」

「私」——カイちゃん——は「変わりたい」と思っている。そして、あの「友達になるっっ」という宣言は、その「変わりたさ」の宣言にほかならない。

この作品が掲載されているウェブサイト「SHURO」のまんが紹介文には、こうある。

焦って、空回って。

人生は、思い通りにいかないことばかりだ。それでも。

圧倒的等身大で描かれる、大人になりきれない「私たち」の物語。

「浦くん」は「東京でしょぼくれサラリーマン」(33p)をやっている。「私」同様、上京したころと違って「もうギター全然触って」(30p)ない彼のことも、「人生は、思い通りにいかないことばかりだ。」という姿で言い表すことは、たしかにできるのかもしれない。

けれど、「社員食堂でアルバイト最低賃金でしてる」「東京じゃなくたっていい」「私」の絵も描けない生活は、「戦って」いる生活でもある。そのことに「浦くん」は気がついている。

その「浦くん」に「私 大阪に/行って変わるよー」「変わるんだ/カイちゃんは!!」(どちらも35p)と宣言し、「私」は酔い潰れる。そして最後のコマで「私」が大阪にたどり着いたことが明らかにされ、第1話はその幕を下ろす。

「私」が「私」を見つめつづけたとき、そこに先はあるのだろうか。「きみ」の姿をした「私」自身に救われて、「私」はたしかに世界から存在承認を得た気持ちになった。けれどそれはほんとうの「きみ」——この「社会」に実在する「きみ」——が遠くへ去ってしまうとき、すべての意味を失う程度の「世界」に過ぎない。

個人的な話をすれば、「大人になりきれない「私たち」」に私は興味がない。入管施設で人が死に、憲法のルールは曖昧化され、子どもは1980年以降の統計で最多の自殺を数えている。そんな国で、「大人になりきれない「私たち」」がウダウダやっていることに、なんの意味があるのだろうか。それこそ上京後すぐにカイちゃんが絵で何万もフォロワーを抱えたくさんの「いいね」をもらっていたとして、そのときカイちゃんの「私」は幸せかもしれないし、あの「私」からも承認してもらえたかもしれない。けれど、隣のマンションから中学生が飛び降りているなら、そこになんの意味があるのだろうか。

「私たち」に必要なのは、「社員食堂でアルバイト最低賃金でしてる」生活の、その「戦い」に目を向けることである。「しょぼくれサラリーマン」の(それは、おしゃれなウェブサイトに「「大人になりきれない「私たち」」に向けて文章を書くおしゃれな編集者だけではない、労働者の)戦いに目を向けることだ。そして「友達がほしい」というつぶやきに耳をすまし、応えることだ。「私たち」がそうあるとき、「私たち」以外に目を向けたとき、「私」はかならず再生する。

2023年7月1日

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?