小説家・新川帆立さんに聞く「ミステリー小説の書き方」#創作大賞2023

『元彼の遺言状』『競争の番人』などの作品で人気の小説家・新川帆立さんに小説の書き方を教えていただくイベントを開催しました。新川さんはnoteで開催中の投稿コンテスト「創作大賞」で、『別冊文藝春秋』編集部の特別審査員を務めます。

イベントでは「ミステリー小説の書き方」「キャラクターのつくり方」「“お仕事ミステリー”について」の3本柱で、小説を書くうえで大事なポイントをお話しいただきました。また『別冊文藝春秋』の編集長・浅井愛さんもご出演。編集者視点で創作大賞の応募者に向けたアドバイスもいただきました。この記事では、イベントのポイントをピックアップしてお届けします(イベント全編はアーカイブ動画をご覧ください)。

イベントではお答えしきれなかった質問にも追加で回答いただいていますので、ぜひ最後までお読みください。

別冊文藝春秋とは?

ーーまずは『別冊文藝春秋』について教えてください。

浅井さん(以下、浅井) 『別冊文藝春秋』は1946年に創刊された文藝春秋のエンタメ系小説誌になります。谷崎潤一郎、川端康成など錚々たる作家の原稿を掲載してきました。

浅井 2015年に電子雑誌に、さらに22年からはnote proをつかった『WEB別冊文藝春秋』という媒体も立ち上げました。それを機に、note×「WEB別冊文藝春秋」のコラボレーションお題企画「#2000字のホラー」や「#ミステリー小説が好き」を実施してきました。今回は初めてnoteで小説をしっかりと読ませていただく機会なので、みなさんの応募作をたのしみにしています。

ミステリー小説の書き方

「魅力的な謎」を用意する

ーーここからは新川さんにバトンタッチをして、「ミステリー小説の書き方」について伺えればと思います。

新川さん(以下、新川) 最初に、一番大切なことを言わせてください。小説を書くうえで一番大切なのは「とりあえず最後まで書く」ことです。書いているうちに「つまらない」「破綻している」と筆が止まることもありますが、お話というのは一度閉じてみないと、うまくはなりません。一回最後まで書けば、あとでいくらでも直せますので、最初から完璧に完成させようと思わないでください。

ーーありがとうございます。では早速ですが、ミステリー小説はどうやって書けばいいのでしょうか?

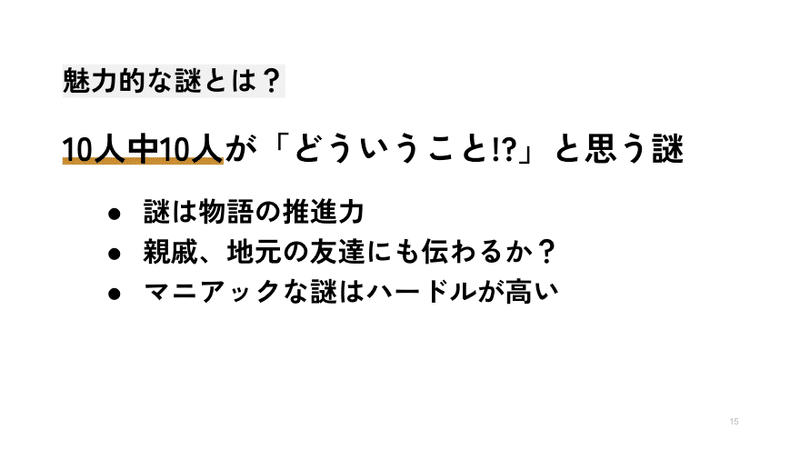

新川 ミステリー小説の書き方はいろいろありますが、シンプルに考えるとミステリーとは「①魅力的な謎を用意して ②論理的に解く」の2つに尽きると思います。どちらもできるといいですが、どちらか一方がよくできていたら、「売り」になります。

魅力的な謎というのは、10人中10人が「どういうこと!?」と思う謎のことです。謎は物語の推進力になります。人間は好奇心が強いので、謎をつくって引っ張っていくことは大切。謎をつくるときは、友達や親にも伝わるような謎を用意しましょう。マニアックな謎は、読者にとってハードルが高いです。

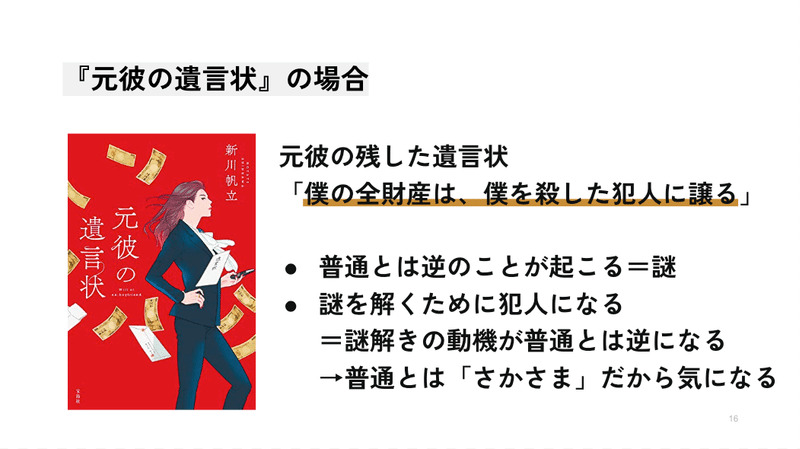

おもしろい謎をつくるには、「普通」をさかさまにしたり、ズラしてみたりするといいと思います。なにが「普通」なのかを認識するために、紙に書いてみるといいでしょう。また、普段からできるトレーニングとしては、「おもしろい」と思ったことに対して「どうして?どこがおもしろいの?」と立ち止まって考えてみること。そして考えてわかったことを自分の作品で再現してみましょう。

新川 自分の作品で恐縮ですが、具体例をお伝えします。私のデビュー作となった『元彼の遺言状』という作品なんですが、この作品は元彼が亡くなりまして、この元彼が「僕の全財産は、僕を殺した犯人に譲る」という遺言状を残しました。なぜこんな遺言状を残したのか、なにが起こっているのか、が謎ですが、普通ひとは殺されたくないから、自分を殺すひとは嫌いですよね。ましてやその嫌いなひとにお金なんて渡さない。普通とは逆のことが起きるから、そこがフックになる。

さらにいうと、ミステリーというのは基本的に犯人を捕まえるために謎を解くんですけど、この作品はむしろ自分が犯人になるために謎を解く構造なので、謎解きの動機が普通のミステリーとは逆の設定になっているんです。

もう1つ、『元彼の遺言状』の続編である『倒産続きの彼女』という作品を例に挙げます。この作品は、ある女性が転職をするたびに会社が潰れていく話です。どのように考えたかというと、普通、ミステリーではひとを殺しますが、「ひとではないものを殺したらどうなるだろう」というところから考えました。そこから「会社」を殺すことはできるのか、なんで殺すのか、と普通から一要素ずらしながら、つくっていきました。

論理的=読者が納得できる

新川 次に「論理的に解く」ですが、ここでいう「論理的」とは読者が納得できるという意味です。「物理的に可能なのか」と「心理的に妥当なのか」を1つずつ落ち着いて考えます。殺人の動機に納得感がないと、読者はモヤモヤします。殺人方法も「この殺人方法しかない」という理由が必要です。犯人の気持ちだけでなく、各登場人物の動きを時系列で確認しましょう。

論理の裏技として、リアリティレベルを統一することも大事です。世界観によって求められる論理は変わってきます。たとえば、幼稚園児が主人公で謎を解くミステリーであれば、ほんわかしてかわいい世界観なので、謎解きはゆるくても許されます。論理の部分が苦手なひとは、どんな世界観なら謎解きがゆるくても許してもらえるかを考えて、全体を統一すれば大丈夫です。

もう1つの裏技は、落ち着きのよい結論にすること。たとえば悪いひとは罰せられていいひとが救われるとか、読者が「こうあってほしい」と思う結論にするんです。予定調和でもいいからハッピーエンドにしたほうがいいと思います。

浅井 推理の過程をたのしく読ませたい場合、謎を解くひとを警察官とか興信所の調査員など「プロ」にせず、「素人」にするのもおすすめです。職業人を主人公にしてしまうと、寄り道が難しくなってしまうのと、読者に「そんなことも知らない警察官なんている?」などと違和感を持たれ、変なところで足踏みをさせてしまいます。

「謎は解けたが、つまらない」とならないために

新川 よくある落とし穴として、私は「So What? 案件」と呼んでいますが、「謎は解けたが、つまらない」というのがあります。完成度が高くて一次選考や二次選考は通るけれど、最終選考で落ちる作品によくあるタイプです。こうならないために、作品の「売り」を自分で客観的に説明できるようになってほしい。謎解きの過程で生まれる人間ドラマがおもしろいとか、知らない業界をのぞけるとか、謎解きプラスアルファがほしいんです。

浅井 まさにプラスアルファの部分こそがその作品のチャームポイントになります。むしろそこさえあれば十分かもしれません。謎解きがちょっとゆるくても、そこはあとで編集者と一緒にネジを締めていくこともできるので。

新川 その通りです。悪いところは編集者が指摘してくれるので直せるんです。でもいいところをつくってあげることは他人にはできないので、やはり自分の作品のおもしろいポイントは自分で説明できるようになってほしいです。

私の場合は自分の興味があるものの中から、みんなが読みたいものを探して題材にしています。さらに、おもしろく読んでもらうためにどこが「読みどころ」かを、しっかり考えてから書きはじめます。

キャラクターのつくり方

読者に愛されるキャラクターをつくる

新川 「キャラ立ちとは?」を紐解くと、読者に愛されるキャラクターをつくろうというところに行き着きます。これは「個性的なキャラをつくること」ではありません。普通のひとでいいんです。ただちょっとだけ好感度が高くて、応援したくなるひとを主人公に据えればいい。応用編としては、悪いやつだけどあっぱれみたいなキャラクターですね。

どうしたら読者に愛してもらえるキャラクターをつくれるかですが、私が無意識にやっていることを言語化すると、「欠点をつくろう」「行動原理を一貫させよう」「脇役にも人生がある」の3つがあります。

まずなぜ欠点が大事かというと、欠点を許せるということは、そのひとが好きということだからです。だから欠点のあるキャラクターのほうが読者に深く刺さるし、愛してもらえます。また、欠点は具体的に書きやすい。さらに、欠点を突き詰めると長所につながります。どうしてその欠点を持つにいたったかを考えると、そのひとの「行動原理」が見えてきます。

新川 行動原理を一貫させるためには、長所と短所のつながりを考えることが大事です。たとえば「パワハラ気質だけど仕事ができる上司」の場合は、共感性が低いからこそスパッと合理的な判断ができて仕事ができる、しかし共感性の低さゆえにパワハラを働いてしまう、のような感じです。そこまで考えるとキャラクターが立体的になります。

キャラクター内部の一貫性だけでなく、時間的な一貫性も必要です。人間の性格はすぐには変わらないので、ある欠点を抱えたキャラクターが急に改心するのはおかしいんです。たとえば、臆病な主人公が勇気を出して一歩踏み出す話にしたいなら、どうして勇気を出したのかという理由がほしいです。

関係性がきちんと発生しているかどうかを確認する

新川 3つ目の「脇役にも人生がある」ですが、脇役がしっかりしていないと主人公の一人芝居になってしまい、主人公が引き立たないんです。また、物語の進行のためだけにキャラクターを動かしてしまうと、読者に透けて見えてしまいます。たとえば、「主人公をやたらといじめる先輩」がよく出てきがちですが、これは作者にとって都合がいいからなんです。この先輩はなぜ主人公をいじめるのかを考えてほしいです。

浅井 新人賞の選考中、編集者の間でよく「書割(キャラクターが単なる設定的な役割)になっているのがもったいない」というワードが出てきます。どんなに個性のあるひとが登場したとしても、人間らしいふくらみや、そのひとを起点とした関係性が発生していないものは書割という印象になるんです。周囲のひととの関係性がきちんと発生しているかどうかが確認のポイントになる気がします。

新川 おっしゃる通りです。キャラクターづくりのよくある落とし穴として、「属性を盛っただけ」というのがあります。いろいろな要素を足すのはいいんですが、そのすべての要素が一人の人間の中でつながっていることを意識してください。

また、小説を書いていると全キャラクターが作者の分身になりがちです。作者が内気なひとだと全キャラが内気になることがあります。それはリアルではないので、現実社会と同じようにいろいろなタイプの人間が出てきているかを意識してみるといいと思います。

作者にとって都合のよすぎるキャラというのも出てきがちです。脇役にも手を抜かずにきちんと設定を考えましょう。

私がキャラクターをつくるときにやっているのは、とにかく深く考えることです。普段からひとをよく見て、「このひとはどうして感じがいいのかな」などと考えます。さらに私は、「本当にこういうひとはいる」と確信できるキャラクターだけ登場させています。私はキャラクターには自分を投影していませんが、自分の友達を書いているイメージです。主役はサシで遊べる友達、脇役は何人かで遊べる友達という感じですね。

“お仕事ミステリー”について

仕事のおもしろさや大変さが伝わるのが「お仕事小説」

新川 お仕事小説とは、仕事のおもしろさや大変さが伝わる小説です。単にいろいろな職業のひとが出てくるだけではお仕事小説ではありません。反対に、あるミッションを背負ったひとがそのミッション特有の重責に揉まれながら、そのひとのスキルでなんとかしていくお話であれば、それが殺し屋やボランティアであっても、お仕事小説になると思います。

お仕事小説を書くために必要な能力は、説明能力、客観性、社会性の3つです。お仕事小説は、仕事の内容を読者に説明する場面が普通の小説よりかなり多いので、わかりやすい文章で伝える能力がどうしても必要になります。

客観性とは、扱いたい仕事が社会的にどう見られているかを冷静に見る目です。読者がその仕事についてどんな先入観を持っているかを客観的に予想したうえで、その裏をかくことが必要になります。

社会性も大事です。作家がわかっていてあえて社会性のないキャラを書くならいいんですが、作家自身に社会性や常識がないと、社会人の動きとしておかしい描写が出てきてしまいます。そうすると読者もそのキャラに共感できません。

この3つは、会社で真面目に働いていれば自然に身に付く能力かなと思います。だからお仕事小説というのは、社会人として培ったスキルを転用しやすいジャンルです。

お仕事小説に下手に恋愛を絡めるのはNG

新川 お仕事小説にも落とし穴があります。まず、下手に恋愛を絡めるケース。お仕事小説の場合は仕事の部分をリアリティ高く書くことが多いと思いますが、そこにふんわりした恋愛を加えると、その部分が浮くんです。その結果、世界観が崩れてしまいます。もし恋愛を入れたいのであれば、全体のリアリティレベルをふんわりさせるか、恋愛部分もリアリティをもって書く必要があります。

また、愚痴に終始する作品も多いです。自分の仕事になにか不満があると、お仕事小説を書くときに愚痴っぽくなってしまうんです。基本的にひとの愚痴はおもしろくないので、ダラダラと書かないほうがいいです。愚痴を書くならおもしろく書いてください。

愚痴とは逆に、自らの職業人生を語ってしまう小説もあります。これはどちらかというと自慢ですね。自分の仕事が大好きで、こんなすごいことをしてきたという話を書きたくなるのはわかるんですが、読者にとって自慢話は読んでいて白けてしまいます。自分の経験は自慢のためではなく、読者をもてなすためにつかうべきだと思ってください。

浅井 下手に恋愛を絡めないほうがうまくいくというのはその通りだと思います。本筋に掛け算になっていない要素が入るとただのノイズになってしまい、物語の躍動も止めてしまうのでもったいないと思います。

新川 読者層も狭めてしまいますよね。男女どちらかの視点に寄ってしまうと、片方の属性しか受けない作品になってしまうんです。お仕事小説は基本的に万人に受けるはずの素材なのに、恋愛の部分で狭めるのはもったいないと思います。

お仕事ものは書き手の個性が出る

ーー今回の創作大賞で、『別冊文藝春秋』はお仕事ミステリーの作品を募集されていますが、お仕事ミステリーというジャンルに絞った理由を教えてください。

浅井 お仕事ものは書くひとの個性が一番乗せやすいと思うんです。人間って職業人としての目で生きるところがあって、どんな仕事であってもそれを軸に物語を発動させられるので、書き手の個性が見えておもしろいと思います。だから今回、ただのミステリーではなくお仕事ミステリーに絞らせていただきました。

実際、お仕事ミステリーのほうが属性が書きやすいと思います。自分の職業に近くても遠くても、職業という1つの大きい足場があるので、そこを足がかりに山に登っていきやすいのではないかと。だからはじめて小説を書くひとや、2作目ぐらいのひとにとっても、お仕事ミステリーは大きな追い風になってくれる要素だと思います。

新川 第一歩として書きやすいと思いますし、自分のよく知っていることを書くのでクオリティが上げやすいと思います。自分の知見を生かして読者をもてなすことができるんです。「自分の仕事は地味でおもしろくないから書けない」とおっしゃる方が多いですが、そんなことは絶対ないと思います。切り取り方次第でおもしろくなるので、そこは心配せずに取り組んでほしいですね。

ーーでは最後に、今日ご覧いただいた皆さんへのメッセージをお願いします。

浅井 今日のお話にもありましたが、お仕事ミステリ―という枠組はご自身の中にあるテーマもノセやすいと思いますので、どんなことでもご自身の経験を取っ掛かりにしてご応募いただけたらと思います。私たち編集部としては、完成度よりも着眼点や読者をたのしませようという気概のある作品が読みたいです。ですので勇気をもって、トライしてみてください。

新川 私はいつも寝る前に「明日はもっとおもしろい小説を書きたいな」と、毎晩お祈りをしています。もうこれは何年も続けていて、創作に魂を売っているんですよ。小説が上手くなるためなら、なんでもやるつもりです。それはたぶん私だけではなく、小説家は、多かれ少なかれ、そういった強い執念があるんですね。なので、みなさんもそのぐらいの強い執念を持って、ぶつかってきていただければと思います。

今回創作大賞で『別冊文藝春秋』編集部の特別審査員を務めますが、私は加点評価型の人間です。マイナス点がいくらあっても、プラスさえあれば、推すつもりでいますので、怖がらずに自分のよさを最大限に出したものを送ってきてもらえるとうれしいです。

質疑応答

Q1.仕事しながら作品を書いていたとき、スケジュールはどうやって調整していた?

新川 もう仕事以外はすべて執筆です。平日の夜も休みの日も全部執筆でした。

Q2.どのような生活を送りながら、執筆されている?1冊の本を書くのに、どのくらいの時間がかかるのか?また、執筆スピードは徐々に速くなっているのか?

新川 とくにルーティンはないので、書けるときに書いてます。50枚から60枚ぐらいの短編でしたら、資料を読んでお話を考えるのに3日間。そして執筆に4日間と、全部で1週間あれば書けます。長編書き下ろしだと題材次第ですが、下調べに1ヶ月、初稿執筆に1ヶ月、改稿に1ヶ月の計3ヶ月ぐらいはほしいです。さすがに各社に「私はこれくらいの期間がほしいんだ」ってことを、認識してほしいです(笑)。

浅井 それでも相当短いと思います。

新川 これ以上短いと、無理です。しかもデビュー以来、自分自身の要求水準も上がってきてるので、執筆速度はどんどん落ちてますね。

Q3.執筆するときは、決めた時間に机に向かって書くことが多い?それとも空き時間に外出先で書くこともある?

新川 時間割のように決まったルーティンはなく、どこでもいつでも書きます。私は普段イギリスにいて、昨日日本に来たんですが、飛行機に乗る前の空港ロビーのラウンジや電車の中でも書きますね。ただ、気分が乗らないときは疲れすぎているか、まだ資料の読み込みが不足しているという可能性があります。その場合はまず休んで、そのあと本を読んだり調べたりすることをおすすめします。

また、作品の世界観がダークだったり、ものすごくポップだったりすると、日常生活と異なるため、テンションの切り替えが難しいことがあります。ですので、私は作品ごとにオリジナルサウンドトラックを作っています。そうでないと作品ごとにリアリティラインが変わるので、テンションが合わないんです。

Q4.登場人物はどの程度詳細に書くのか、また物語の構成、世界観や時系列の考え方など、ミステリー作品で大切なことは?

新川 本編でおおかた説明したので、ここでは時系列について簡単に話します。世界観の設定や時間の流れについては、PCや紙に1つずつ書いて、矛盾していないかを確認します。自分自身の整理整頓のためにも、書き出してみましょう。

Q5.最初にミステリー小説を書いたときは、何から書き始めた?設定、物語の流れ、決め手のシーンの描写?

新川 私はおもしろい謎から考えるタイプですが、作家によって全然違いますよね。トリックから考えたり、ワンシーンから考えたり、シーン描写から考えはじめたりするひとがいるので、方法は何でもOKだと思います。

Q6.小説が書けないときの対処法は?

新川 書けないのは、たぶんインプットが足りないからです。ですので、たくさん小説を読んでください。おもしろい小説を読むと、自然に自分も書きたくなるはずです。その小説のどこがおもしろいのかを考えることで書きはじめられると思います。

Q7.ミステリーのトリックはどのように考えている?

新川 裏技は、ないんです(笑)。もううんうん唸りながら、考えてください。以前、先輩作家に「どうやってトリックを考えてるんですか?」と聞いたことがあるんですが「頭が沸騰しそうなほど考えろ」と言われました。たぶん、ほんとうに裏技はないんだと思います。

Q8.書きはじめる前に、構成はしっかり立てるべき?もし途中で修正したくなったときは、全部書き直している?また推敲は書き上がってから?

新川 私はプロットを立てないタイプで、ミステリー小説を書くときはまず謎を考えてキャラクターを作ります。それから「よーいどん!」で、そのキャラクターに謎を解いてもらうようにして物語を展開していきます。でもそうすると、大体ミステリー的な破綻が生じるので、改稿時に辻褄を合わせるように修正しています。

本当は先にプロットを立てたほうが、ミステリーとしてはいいと思います。そこは自分にとって課題というか、今後はプロットを立てたいと思っていて、いまは四苦八苦しています。推敲は、前日書いたところを見て直しています。でもそれは、文章レベルの推敲です。途中で構成や展開まで考えはじめると筆が止まってしまうので、最後まで書き上げてから直すようにしています。

Q9.作品にご自身の経験を反映していると思うが、フィクションとして取り扱ううえで気をつけていることは?

新川 経験を通じて得た知識などに基づいて書いていますが、自分の経験をそのまま書くことは基本的にないです。あと特定の団体や属性を、地の文で悪く書かないようにしています。ただ、キャラクターには言わせています。なぜならば、そういうことを言ってしまうキャラクターだからです。それは作者の意見ではないと予防線を張りつつ、そんなに気にせずに書いています。ただ、あまり人を傷つけないようには気をつけたほうがいいと思います。

Q10.書く意欲はどこから湧いてくる?

新川 健康な体と健全な精神が、本当に大事です。校長先生の話みたいで申し訳ないのですが……(笑)。元気でのびのびした気持ちでいれば、自然と創作したくなると思いますので、みなさんもくれぐれもお体に気をつけてください。それが一番大事だと思います。

本当にのびのびとたのしく書いてください。それが一番書いていてたのしいし、結果的に読者もたのしいと思います。

Q11.小説を書くとき、想定読者は考えている?

新川 実は想定読者がいるんですよ。熊本県に住む27歳の「ノリコ」という女性で、これは架空の人物なんですけれど、作業療法士の仕事をしている設定です。実家から車で10分のところで、一人暮らしをしてます。ノリコの趣味は、読書とカラオケと言ってるんですけど、言うほど本は読んでなくて。田舎なのでイオンに行って、本屋さんで平積みにされている映像化帯がついた本を年に何冊か読む程度の女です。私は、このノリコに読んでもらいたくて書いています。

ノリコは、自分の生活に飽きてるんですよ。ちょっとおもしろいことがあってパッと2、3日気持ちが明るくなっても、すぐにつまらない日常に戻っちゃう。ノリコの人生を1分1秒でも明るくしようと思って書いてます。一応ノリコには「シュン」という彼氏がいて、彼氏も当然架空ですけど、29歳で郵便局員なんです。シュンの愛読書は『ONE PIECE』です。ノリコが「おもしろい」と思う作品をたまにシュンに貸す。シュンはそんなに小説を読まないひとだけど、ノリコがうるさいから渋々読むイメージです。このシュンもギリギリおもしろいと思ってくれる作品を目指して書いてます。

こんなマニアックな設定をつくっている作家は、あんまりいないです(笑)。実際自分と同世代の女性に向けて書いていることになるのですが、いざPOSシステムなどで読者の統計を見ると、男女半々、年齢もあまり偏りがない。一応想定読者を考えてるけれど、実際にはそんなに読者層を狭めてないのかもなと思いますね。

浅井 新川さんのこのやり方、すごく効果的だと思います。というのは、具体的な読者を想定しながら書くと、説明のレベルが安定するんです。ふだんからニュースを見ているひとなのか、この言葉にどれぐらいピンとくるひとなのか、そういう判断基準にもなります。誰かを基準にしないと、知らずに恣意的に判断しちゃうんですよね。たとえば自分がくわしい趣味の世界だったりすると、こんな説明を入れると話がもたつくから全部省いてしまおう、とか大胆に鉈を振るいすぎてしまう。

想定読者がいれば、その読者にはどの程度の説明が必要かが具体的に想像でき、全方位的に解像度が安定するんじゃないかと思います。

新川 確かにノリコがわからないことは書かないようにしてます。ノリコは漢字が多い小説を読まないので、漢字を少なくするとか。

ノリコって、私の分身なんですよ。私はたまたま東京に来て好きな仕事をしてるけど、私がもしなにかの事情で刺激の少ない毎日を送っていたら、こういう感じになるだろうなっていうひとなんですね。だから、そのノリコにたのしんでもらいたくて書いてますね。

Q12.物語を作るとき、伝えたいことやメッセージを決めている?

新川 私はメッセージ性とかは考えないです。読者にたのしんでもらいたいと思って書いてます。なので「たのしい」「おもしろかった」と言ってもらえるように書こうっていうだけです。

ただ人間はそんなに浅い生き物ではないので、「おもしろかった」だけの小説だと、結果的に「おもしろくない」ってことになるんです。最終的になんかしらのメッセージは浮き出てくるとは思うんですけど、小説を書きはじめて7、8割ほど書いたところで、「この話って、こういう話だったんだ」って、途中で気づく感じです。最終的にラストを書く頃には、メッセージを自覚してることが多いですし、最後までわかんなくても原稿を読み直してみて、もしかしたらこういうことが言いたかったのかもなと、分析して改稿しますね。

なので、よくインタビューで「なにを伝えたくて書いたんですか」と聞かれるのですが、「特に伝えたいことはないです」と回答することが多いです。

Q13.謎を作るとき、ある程度最後の答えが頭の中で見えているのか?たとえば『元彼の遺言状』だと、「ポトラッチ」(競争的贈与)の話は事前に知識があったのか、それとも答えを成立させるために知識を仕入れたのか?

新川 ポトラッチは先に知ってはいたんですけど、謎をつくった時点では、犯人や真相は考えてないんです。書きながら、犯人は誰にしようかなと考えてます。でもこれだと、本当に自分の考えた謎が、自分で解けないことがあるのですごく苦しい。本当はこのやり方を卒業したいので、プロットを作れるようになりたいんですが、今のところ答えはあとで考えてます。

Q14.お仕事小説で自分の好きなことやテーマを書いて、好きなことを語る部分が多くなってしまったときは1回書いてから直すのか、全体を調整しながら書くのかなど、テクニックはあるか?

新川 自分は興味があるけど、他のひとには興味がないことってありますよね。意外と私はそこをミスらないほうの作家で、なんなら説明が短くなってしまうタイプなんです。私は全体の原稿も短くなってしまって、「あとで加筆してください」と言われることが多いタイプなので、また特殊なんですが。ただあとから直せるものは、気にせずに書いていいんじゃないかなと思います。削るのは楽ですから。

よく新人さんとか見ていると、自分の原稿を削るのが苦しくて削らないひとが多いような印象を受けますが、絶対削ったほうがいいです。とりあえず書いて、あとから調整するのがいいと思います。

Q15.小説家になって、一番のよろこびやこれが醍醐味だと思うときって、どんなとき?

新川 やっぱり働かなくていいことですよ。仕事が向いてないから、お仕事小説を書けるんだと思うんですけど、24時間好きなことだけしているので、それが一番です。好きなことだけをして生きていけるのがうれしすぎて、会社を辞めた瞬間に、この生活を一生続けるために、なにがなんでも作家としてやっていくと覚悟しました。結果として自分がたのしいからやっているんですが、意外と読者に感謝されて、びっくりしています。

自分はあんまり社会の役に立たない側の人間だと思ってましたが、こういうかたちで役に立てるんだと気づけました。

たとえば自分の作品がドラマ化したときは、俳優さんにその仕事が回って、俳優さんのファンもよろこんで……と、自分がやったことが意外と世の中に役に立っているのは、副作用的にうれしかったです。

Q16.お仕事小説は専門用語が多用されがちだと思うが、気をつけていることは?

新川 主人公の目線で語ることだと思います。たとえば弁護士の主人公が警察署に呼ばれるとき、読者に手続きや仕組みなどの説明をする必要があります。警察署に呼ばれるというのは、他の案件も抱えている忙しい主人公にとっては面倒くさいことです。その「面倒くさい」という主人公の気持ちを伝えることで、読者にもその感情に共感してもらいやすくなります。会社のルールや業務の知識も、主人公がこの仕事の醍醐味だと思っているのか、それとも面倒な業界ルールだと思っているのか。つまり説明に主人公の感情を加えることで、無味乾燥にならずに、読者に伝えることができます。

Q17.他人の目線で物を書く参考として、誰かに取材することはあるのか?

新川 もちろん取材します。取材はぜひアマチュアの方も頑張ってください。難しいとは思いますが、まずは書籍で8割ぐらい調べて、残りの2割を補完するかたちで、なるべくひとの話を聞くのは大事だと思います。

Q18.短編ミステリーをつくるときのコツは?

新川 まず短編と長編では文法が違いますよね。テクニカルな話をすると、短編は物語が始まっている、なんなら途中から書き進めてください。そして鮮やかなラストを目指し、物語の期間は2~3日間、登場人物も2~3人というふうに少なくするといいです。短編には、明確におもしろい点を1つだけでいいので、持たせることが大切です。物語を大きくするよりも小さくすることを意識して書いてみてください。

Q19.文章力はどうすれば上がる?

新川 私も文章力は課題だと思っていますが、その分勉強しています。まずは日本語の文法が大事です。国語のドリルをやりましょう。あと文章の書き方の本を読んでみるのもおすすめです。

私の場合は語彙が足りないので、語彙帳を作って、小説やいろんなひとの言葉から知らない言葉や自分がまだ小説でつかってない言葉があったら、メモしています。メモした言葉は、辞書で意味を確認して、1つずつ覚えていきます。外国語を学ぶような感覚で、日本語を学び直していますね。

浅井 新川さんは、そういう観点で文芸誌など読み込まれていますよね。

新川 確かに私、以前「『オール読物』特訓」というのをやっていました。『オール読物』を毎号頭からお尻まで読んで、知らない単語があったら、全部辞書で引くんです。言葉は積極的に学ばないと、吸収できないレベルがあると感じていて。意識して取りにいくかどうかで、文章力に大きな差が出ると思います。

私は自分の文章力のなさに絶望することが多いですが、1日1、2個でも新しい言葉を覚えることができれば、5年後にはものすごい数の言葉を覚えられると信じています。

浅井 覚えたての言葉は血が通うまでに時間がかかりますよね。友達との会話などで、徐々につかい慣らしていくのがおすすめです。

新川 そうですよね。私もよく単語帳を見返しています。そうすると書いているときに、その単語を思いつくので。逆に難しい言葉をつかおうと意気込むと寒い文章になって、背伸び感が出てしまいますよね。いったん自分の血肉にしてから、小説でつかうのがおすすめです。

Q20. 登場人物の名前を決めるとき、どんな工夫をされている?

新川 大前提として、ノイズにならない名前をつけることが大事です。たとえば、自分のルックスをコンプレックスに感じている不美人の主人公の名前が「美姫」だったら、そこに1つ意味が生じてしまい、主人公自身が名前負けを気にしているという描写が必要になってきます。なので、キャラクターの設定や属性の邪魔をしない名前にするというのは、どんなタイプの小説でも必要かと思います。

さらに一歩進んで、キャラクターを全面に押し出したキャラ小説を書くなら、主人公の名前は性格や属性にそった名前にするとよいです。主人公なら主人公らしい名前、脇役には脇役らしい名前、華やかな人には華やかな名前、という感じで。

また、名前を与えないという判断も大事です。一度出てくるだけのキャラクターは「当時の同僚」とか「刑事」とか、一般名詞で済ませてしまったほうが、読者の脳のメモリを無駄遣いせずにすみます。

登場人物が多い小説の場合、三文字、二文字、一文字、平仮名、カタカナなど、パッと見の文字面をバラバラにしたほうが読者に覚えてもらいやすく、読みやすい小説になります。

ただ名前は、あとからいくらでも変えられるので、そこまで深く考えなくてもいいと思います。ちなみに『元彼の遺言状』の「剣持麗子」は作品投稿時「青山百合絵」でしたが、新人賞受賞後、編集者の勧めで改名しました。

Q21. 「社員として働いた期間があまりに短く、社会人の常識やスキルに自信がなく、反対に主婦をしながら米作りしています。お仕事小説が書けるのか自問自答しながら聴いてます。」と、視聴者からメッセージが届いているが、何かアドバイスは?

新川 米作りの経験は、ものすごくおもしろいネタになると思います(私が書きたいくらいです)。日本人は米が大好きです。毎日食べている米がどのように作られているか、みんな知りたいと思います。会社員の仕事だけが仕事ではありません。PTA、介護、農協とのやり取り、子供のお受験の伴走等々、なんでもネタになります。主婦業もネタの宝庫です。生きていれば誰しも必ず、ある程度は家事をして暮らしているので、家事ネタ、節約ネタは鉄板でみんなの興味を引きます。お料理ものも需要がありますし、掃除ものもよく売れています。家事代行サービスにフォーカスしても良いし、回覧板を契機にしたミステリー小説もおもしろそうです。

まとめますと、米作りも主婦業も、属性を問わず多くのひとに響く非常に普遍性のあるネタなので、自信をもって書いて大丈夫です。ただ、普遍性にニッチさを加えるとよりよいと思います。たとえば、米作りをしている地域が東北なのか九州なのかで、話の雰囲気は変わってきます。その土地ならではの植物や食べ物、お祭り、行事などとともに四季を感じられるようにすると、他にない魅力・特長になります。

逆に、ニッチな仕事をしている方は、普遍性を意識するとよいと思います。業種、職種、会社の規模感、組織のカラー、主人公の役職、立ち位置などを具体的に考えて設定する必要がありますが、そうするとどうしてもニッチな話になってしまうので、その業界に興味がないひとは振り向いてくれません。そこで、その業界特有でありつつも、他の仕事でも通用するような普遍性のある現象、感情、テーマ等を底流に仕込む必要があります。

たとえば、大手飲料グループの子会社であるビール会社(社員800人、平均年齢47歳、男性7割、女性3割)に勤める営業部所属の女子(係長級、32歳)の話にするなら、居酒屋を回ってビールを仕入れてもらうよう頭を下げる毎日を描くことになります。その場合、居酒屋やビールに興味がないひとには読み進めるのが辛い作品になるので、男社会で奮闘する女性の姿、親会社と子会社の軋轢、過去の栄光にすがり今の現場を理解しない経営幹部たち、新人のメンターを任されたものの世代間ギャップに苦しむ姿等々、どの会社でもあるよねという現象を、アルコール飲料業界に引き直して、業界特有の事情とともに描けば、ぐっとおもしろくなります。

新川帆立さん活動情報

【連載情報】

「別冊文藝春秋」「WEB別冊文藝春秋」にて、「転職の女王(仮)」連載開始予定!

「WEB別冊文藝春秋」のアカウントをフォロー&購読してお待ちください。

【新刊情報】

2023年6月29日発売 (現在、ご予約受付中)

縁切り上等! 離婚弁護士 松岡紬の事件ファイル

登壇者プロフィール

小説家

新川帆立

1991年生まれ。アメリカ合衆国テキサス州ダラス出身、東京大学法学部卒業後、弁護士として勤務。第19回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞、2021年『元彼の遺言状』でデビュー。22年には同作と『競争の番人』、2本続けてフジテレビ系「月9」枠でテレビドラマ化され話題に。新刊に『先祖探偵』『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』など。『別冊文藝春秋』で連載「転職の女王(仮)」開始予定。

Twitter / 公式サイト

『別冊文藝春秋』編集長

浅井愛

2019年よりエンタメ系小説誌『別冊文藝春秋』編集長。22年に「WEB別冊文藝春秋」立ち上げ。担当作に、有栖川有栖さん『捜査線上の夕映え』や、呉勝浩さん『おれたちの歌をうたえ』、冲方丁さん『十二人の死にたい子どもたち』、芦沢央さん『カインは言わなかった』、円居挽さん『キングレオの冒険』、大山誠一郎さん『赤い博物館』などのミステリー作品や、森見登美彦さん『熱帯』、深緑野分さん『スタッフロール』、彩瀬まるさん『くちなし』、橘ケンチさん『パーマネント・ブルー』など。

創作大賞のスケジュール

応募期間 :4月25日(火)〜7月17日(月) 23:59

読者応援期間:4月25日(火)〜7月24日(月)23:59

中間結果発表:9月中旬(予定)

最終結果発表:10月下旬(予定)

創作大賞関連イベントのお知らせ

【毎週木曜20:00〜】創作大賞RADIO

5月11日から週替わりで協賛編集部の担当者が出演し、求める作品像や創作のアドバイスなどをお話しします。

開催済みイベントのレポート

創作大賞説明会レポート ── 寄せられた質問に全部答えました #創作大賞2023

「フォロワーが多い人が有利?」「AIを活用した作品は応募できる?」などの質問に回答しています。

富士見L文庫(KADOKAWA)が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート① #創作大賞2023

『わたしの幸せな結婚』など人気の小説作品を抱える富士見L文庫にレーベルの特徴や、キャラクターの魅せかたなどをお聞きしました。

JUMP j BOOKS(集英社)が語る「いま読みたい作品」──創作大賞RADIOレポート② #創作大賞2023

『ジャンプ』とともに歩んできた小説レーベルであるJUMP j BOOKSに、お題として提示されたイラストの意図、イラストから物語を膨らませるポイントなどを伺いました。

詳しくは、創作大賞特設サイトをご覧ください。

text by 渡邊敏恵