あの人は今~オウムアムア

2017年に太陽系外から飛来した天体として史上初めて発見された「オウムアムア」が世間を騒がせました。その話題性は当初の勢いに比して長続きしなかったという印象を受けた方もいるのではないでしょうか。一体なぜオウムアは短期間で表舞台を去ったのか。現在の住所は?職業は?

オウムアムアは2017年10月に発見され、発見後の軌道の分析によって同年9月には太陽に最接近しており、すでに太陽から離れていく軌道に乗っていることが判明しました。オウムアは惑星のような円軌道でも彗星のような楕円軌道でもなく、直線に近いカーブで太陽に近づき、最接近時に進行方向が折り曲げられ、直線に近いカーブで太陽から遠ざかっていく双曲線軌道を辿っています。つまり楕円軌道で回帰してくる彗星と異なり、オウムアムアは一度太陽から離れていくと星間空間に旅立って二度と戻ってこないのです。このような軌道は惑星系の外部から高速で飛来してきた天体に典型的なもので、オウムアムアが太陽系外から飛来したと証拠となっています。

先述のごとくオウムアムアは発見時点ですでに太陽への最接近を終えていました、地球から観測できるオウムアムアの光度は、オウムアムアそれ自体のサイズの小ささもあり、太陽や地球から離れるにつれ急速に暗くなり、間もなく巨大望遠鏡を使ってやっと観測できるような明るさにまで落ち込みました。理論的な研究はオウムアムアが観測できなくなってからも当分続きましたが、新たな観測が入ってこないとなるとその種の研究も尻すぼみになります。これがオウムアムアの話題が当初の勢いに比して長続きしなかった理由です。オウムアムアの現時点での最後の観測がいつ、どこで行われたのかははっきりしませんが、小天体について最新の観測結果に基づいて継続的かつ頻繁な軌道の分析を行っているNASAジェット推進研究所のデータベースでは「軌道計算に用いた観測データの最終日時」として「2018年1月2日」と表示しており、2018年初めには軌道決定に使えるような新たな観測データが入らない状態になっていることが窺われます。

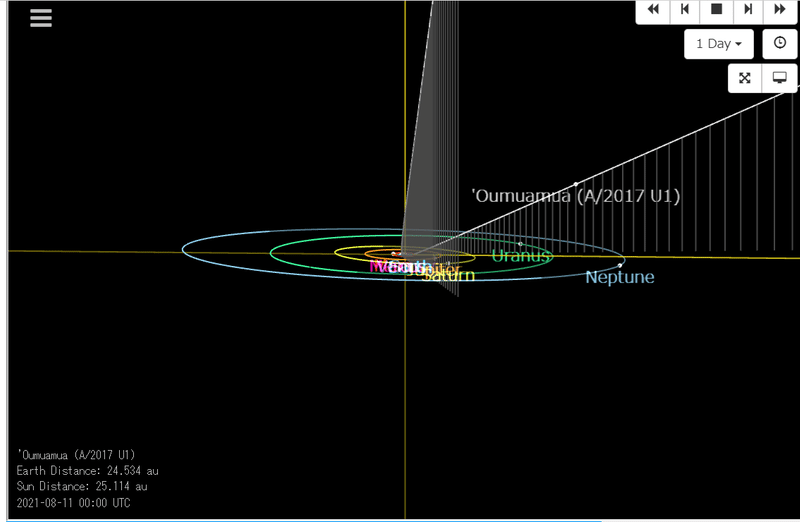

ジェット推進研究所のデータベースではwebブラウザ上で小天体の軌道や現在の位置を表示することもできます(下の画像はそのスクリーンショット)。これを見ると現在オウムアムア(=灰色)は天王星(=Uranus、緑色)の軌道よりも外側に達しており、そのまま直線に近い曲線で太陽系の北側(上側)に向かっていることが分かります。時刻を進行させてみると2020年ごろには海王星の軌道よりも外側に達するようです。このような距離に達してしまったオウムアムアは事実上観測不能であり、このまま太陽・地球から離れ続ける以上、再び観測可能になる見込みもありません。

なお天王星の軌道半径は20天文単位(1天文単位=地球と太陽の距離=1億5000万km)海王星の軌道半径は30天文単位です。

オウムアムアはもう手の届かないところに「行ってしまった」と言えるでしょう

残された2つの謎

「答えの見当は付いているがまだ証拠がない」「候補はあるがまだ絞り込まれていない」というレベルの軽いものから「見当すらつかない」「既存の理論では説明がつかない」という深い謎まで様々なレベルのものがありますその中でもオウムアムアをめぐる謎を特に深いものに絞り込むと次の2つに集約されます

異常な形状

不可解な非重力加速

異常な形状

オウムアムアの形状については「細長い棒状」「薄いパンケーキ状」の2つの説がありますどちらにしても太陽系の小天体では観測されたことのない極端なものです

オウムアムアは幅数百メートル以下の小さい天体なので世界最高性能の望遠鏡をもってしてもその形を「直接」撮影することはできませんでした。つまりオウムアムアは大きさのない光点として観測されたに過ぎません。しかしオウムアムアは自転運動に伴い光度変化を示しており、そのパターン(=光度曲線)から間接的に形状を推定することは可能です。形状について冒頭の2つの説が存在するのは光度曲線を2つの異なるモデルで再現できてしまうためですその間接的な形状に基づいて基づいて議論が行われていることには留意が必要です

非重力加速

加速というとロケットエンジンを噴射して飛び立っていく宇宙船の姿が想像されるかもしれませんか、オウムアムアの加速は人間の目には見えないれべるの小さなものです。オウムアムアの観測される位置が重力のみに基づいて計算された場所から少しずれていることから加速が生じていることが分かるというレベルの微小なものです。太陽やそのほかの太陽系天体からの重力を受けるのは計算済みなので、それによらない加速の成分ということで非重力加速(non-gravitational accelerations)と呼ばれます。非重力加速自体は彗星の観測で古くから知られている現象です。彗星の場合、太陽からの熱によって揮発性物質が溶けてガスや塵を噴出させることが非重力加速の原因となっています。

オウムアムアの非重力加速が見つかった当時は、まず、彗星と同様のメカニズムが疑われました。つまりオウムアムアには揮発性物質が含まれており、それが蒸発して噴出することで非重力加速をもたらしているという説です。惑星系の外縁では揮発性物質(氷)からなる小天体はありふれており、オウムアムアが太陽系以外の惑星系の低温の領域に起源を持ち、恒星間空間を旅する間高温の環境に晒されず揮発性物質を保持したまま太陽系に接近してきたという考え自体は不自然なものではありません。そのため非重力加速自体は最初のうちは「不可解な謎」というほどのものとは受け止められていませんでした。しかし観測が進むにつれ謎は深まっていくことになります

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?