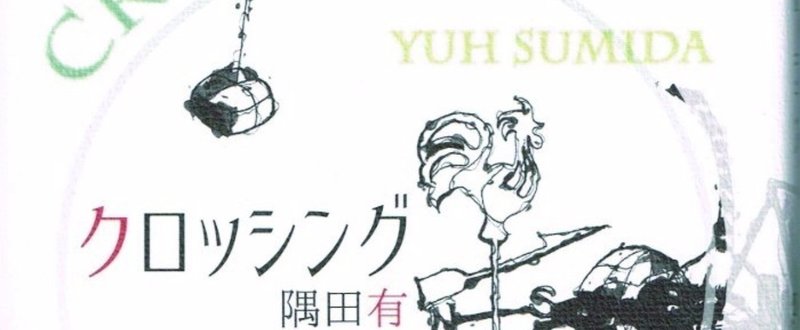

隅田有 挿画とともに自作を語る1:詩集『クロッシング』

ダンスが好きで、二十歳までは自分でも踊っていた。今はバレエを中心に舞踊批評を書いている。ダンス作品には物語があるものも、ないものもある。ストーリーはないが、ある種のテーマ -生命力、瑞々しさ、官能、狂気などなど-を、絶妙に捕らえているものもある。数学的な美を思わせる、代数幾何のエレガントな解のような作品もある。表現の幅は広いが、同時にダンスは「説明」が苦手だ。言葉を使わないがゆえの制約がある。たまにオペラを見に行くと、悪役の根性の悪さがバレエの悪役とは桁違いでびっくりする。オテロに登場するイアーゴのような策士は、言葉なしには描ききれない。逆に、ダンスという表現手段ならではの面白みもある。素晴らしい振付と見事なパフォーマンスの相乗効果で、どれだけ言葉をつくしても表現できない、甘美な瞬間が立ち上がることがあるのだ。もしかしたら、ダンスの観客にとっての「分かる」という状態は、詩の読者のそれよりは緩いのかもしれない。私はダンスに学び、詩の懐の深さに甘えて、「説明」では表しきれない感情や現象をキャプチャーすることに、ここしばらく悪戦苦闘しつつも夢中になっているような気がする。

隅田の詩は分かり辛いと言われることが続いている。初めの頃はびっくりした。(××や△△に載っている詩だってちょう難しいじゃないですか〜)と内心思ったのはここだけの話だが、実を言うと、分かり易さ/分かりにくさが問題になるとは思っていなかったのだ。おそらくそこにはダンスの影響が多少あるのだろう。『クロッシング』に掲載した20編に、言葉遊びに主眼を置いた詩はない。どの詩にもテーマがあり、種を明かせば単純なものも多い。四元さんが指摘するように、『セキガハラ』の両陣営や『日時計』の女優と情夫には具体的なモデルがあって、その他のいくつかの作品も、かつて身を置いた家庭環境に由来している。書かずにはいられないのに、あんまりストレートに書くと消化が悪い。その辺の事情が、詩を更に分かりにくくさせているかもしれない。

書き手は読者と何をどこまで共有すべきなのか。第一詩集を出版したことで、自覚した問いである。"ストレンジャー"でいることと、身勝手な書き手であることは異なる。詩という表現手段の持つトレランスをじっくりと見極めながら、これからもトライ・アンド・エラーを続けてゆければと思う。

(イラスト・文章とともに隅田有)

隅田有 第一詩集『クロッシング』空とぶキリン社

http://toburin.cart.fc2.com/ca1/54/

jpr Review 関連記事はこちらから↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?