トレイルデザイン-Log Work

Log Work General Principles

これまでチェックダムやウォーターバー、ターンパイクなどいろいろな施工物を見てきました。それらは木で作る事もあれば、石で作る事もあります。

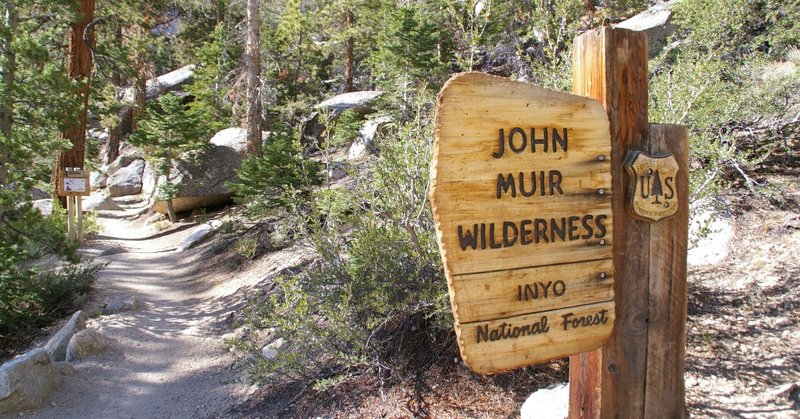

トレイルワークにおいては、石・岩が最も長持ちする素材です。ただし、石はどこでも手に入るとは限らず、外から持ち込むのも労力やコストがかかります。また、日本ではアメリカのようにそこら辺の岩を切り出して使うといった事は受け入れられない所が多いです。

そこで、石・岩の代わりになるのが木材の丸太(Log)です。加工もしやすく、搬入も岩より楽ですし、比較的安価に入手できます。また樹林帯であれば、付近から倒木など利用する事も可能でしょう。

ここでは丸太を使用する際の注意点を見ていきたいと思います。ここでも重要となるのは強固でサステナブルな施工物とすることです。 今回はノースカロライナ州で活動している The Pisgah Conservancy のウェブサイトの Trail Academy を参考にしています。

Key Point!!

- 気の皮を剥ぐべし

- 強固な造りにすべし

- 接続部分を強くするべし

- はめ込み溝(notch)をつけるべし

- 石を使って埋めるべし

- サステナブルなデザインを採用すべし

Black locust

今回参考にしている Trail Academy では「Black locust」という木材を使用しています。Black locust は日本語で言うと「ニセアカシア」もしくは「ハリエンジュ(針槐)」という木で、アメリカ原産のマメ科の落葉広葉樹です。強くて腐りづらく、幹がまっすぐ伸びるのという特徴があるのでトレイルワークにも最適です。

ですが、もちろん Black locust 以外の木でも基本は変わらないので、現場で手に入る木材を大いに活用しまししょう。

Peeling Logs

まず木の皮はすべて剥いでおきましょう。これはシンプルで見過ごされがちですが、丸太を長持ちさせるためには大事な工程です。木の皮があると、皮自体が保水したり、幹と川の間に水分が溜まったり、虫が住みついたりして、腐りやすくなるためです。また皮は剥がれやすいので踏んだ時に滑って転倒する可能性もあります。

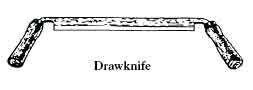

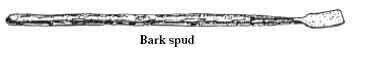

皮を剥ぐにはドローナイフ(draw knife)を使うのが一般的ですが、斧(axe)やプラスキ(pulaski)などでも可能です。バークスパッド(Bark Spuds またはPeeling Spuds)といった皮剥ぎ専用の道具もあります。できるかぎり中心部の硬い層まで剥ぎ取るのが理想です。

作業後、剥いだ皮がトレイル上に散らばっていると見た目が悪いので、トレイルから避けて落ち葉などを被せておくと良いでしょう。

Layout, Prep, and Building a Strong Foundation

施工物を長持ちさせるためには強固な造りにしておく必要があります。そのためには工学的な観点からだけでなく、一番合理的な使い方を考えて設計しましょう。その時は丸太の”カーブしている”という点を上手に使って、地面との隙間が内容にするのがポイントです。

一番良いのは地面と設置する部分は埋めてしまい、周りを石で固める事です。さらにいうと、地面が動かない基盤となる所に接しているのが理想的です。例えば大きな岩や岩盤、粘土層などがそれにあたります。また施工物の水平が取れている方がより長持ちします。

Creating Strong Joints

丸太と丸太の接続部分は斜め継ぎ(Miter joints)が強く、作るのも簡単です。止めるのには8-12インチの長さで、太さが3/8インチの釘が良いとのこと。日本には無いかも?

Cutting Notches

丸太を垂直に組み合わせたいときははめ込み溝(notch)をつけましょう。これによって丸太の重さが施工物の強さにすることができます。丸いまま釘やカスガイで固定する事もできますが、あまり長持ちしません。多少の手間と技術が必要となりますが、ここでサボらないことが長持ちさせる秘訣です。

Choose Sustainable Structure Designs

丸太で階段やターンパイクを作った時は、中を石や砂利で埋めましょう。土だけだと最初は良いのですが、水流で流されたり人が歩くことで削られてしまいます。

Choose Sustainable Structure Designs

最後に丸太を使った施工物の一部を紹介します。

Log ladder staircase

Log crib walls

Log Turnpike

Log box steps

参考

■サステナブルデザイン実践ガイドTOP

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?