アイドルたるもの

VRアイドルえのぐは、アイドルである。

トートロジーだ。何を当たり前のことを、と思われるかもしれない。

しかし、違うのだ。これは決して当たり前のことではない、なかった。それを、当たり前にしたのだ、彼女たちが。

岩本町芸能者に所属するVRアイドルグループ「えのぐ」

「VRアイドルえのぐ」が「アイドル」になるまでの道のりは、決して、決して平坦なものではなかった。しかしえのぐは、ついにやり遂げたのだ。今日はその話をしよう。少々長い話になるが、聞いてくれ。君たちも知っておくべきことだ。結論から言うと……

これは5人の少女が世界を塗り変えた話である。

時間と空間

同時性

えのぐの活動の中心はいつだってライブであった。それはぎこちなくも真に迫った初めてのオリジナル曲を披露した2018年5月5日から、豊洲PITのステージに立ち今まさに年間50公演を成し遂げた今日に至るまで、変わらずにずっとそうだった。

2021.12.29

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) January 1, 2022

enogu one-man Live 2021 Winter

雲外蒼天 壱章https://t.co/EgXjg4xyiv

雲外蒼天 弐章https://t.co/YfoNFMgq9f

ライブ、バーチャルライブを愛する全ての皆さまへ。ぜひ魂のパフォーマンスをご覧ください!!#えのぐ pic.twitter.com/R3DdWDGhBx

えのぐは、ライブに「慣れている」のではなく、ライブに「懸けています」

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) September 19, 2020

そしてえのぐのライブにおいて、当初から一貫していることがある。それは、えのぐがライブだと言えば、それは必ずリアルタイムであることを意味するということだ。少なくともえのぐ自身で責任をもって執り行うライブでは必ずそうだった。

今夜、VRアイドル「えのぐ」が!!!

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) August 10, 2018

バーチャル生ライブの歴史を変えました!!!!

フルverはこちらから↓↓↓https://t.co/j0gSDzggw4

※アーカイブを少し編集したためURLが変わっております

※コメント/いいねくださった方々、申し訳ございません#VRアイドル #えのぐ #えのぐ生ライブ pic.twitter.com/bV96q2Gx4r

本日開催のスマホリアルタイムVRライブの様子です。9/29(日)18:00からは本日より更にパワーアップした『えのぐ定期公演 ~えのぐ舞うライブ~』を開催しますので、皆さまぜひご来場ください。アプリをまだお持ちでない方はAppStoreかGooglePlayストアにて「INSPIX LIVE」で検索をお願いします!#えのぐ pic.twitter.com/D6w055Sy4b

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) September 26, 2019

昨日のARライブの映像!!

— 白藤環 Tamaki Shirafuji(えのぐ) (@erimakitamaki) April 8, 2019

これ歌もダンスも生でやってるのすごくない??口パクじゃないんだよ??ここで叫んでるんだよ??やばくない??やばいよね。やばいと思う。みんなみたよね?みてない?みてないのはやばい。みたほうがいい。演出もめちゃくちゃきれいで踊ってて最高に楽しかったです!!! pic.twitter.com/8O9QkVK0t2

何を当たり前のことを、と思われるかもしれない。ライブがリアルタイムなのは当たり前じゃないかと。まさに、ライブがリアルタイムなのは当たり前のことなのだ。そして、当たり前ではないから言っているのだ。ことVRアイドルに限って、リアルタイムであることは自明ではないからだ。

VRアイドルという形態は都合上必ずデジタルデバイスを経由する。その声も姿も、データに一度変換され、私たちの目に映る。たとえこの目で見てこの耳で直に聞いていても、その裏で実際にパフォーマンスを行っているのだとしても、表層的には我々はデジタルなデータを介してしか、彼女たちを見ることができない。即ちVRアイドルのパフォーマンスは、理論上は歌もダンスもその全てを事前にレコードし、再生することができる。しかも仮に再生されたものであっても、私たちの目には「見かけ上」あたかもリアルタイムで行われている「ライブ」であるかのように見えるのである。あえて強い言葉を使うなら、VRはリアルタイムを偽造することができる。

ではなぜ、VRアイドルであるえのぐを、間違いなくリアルタイムだと言えるのか。これは当初からえのぐのライブを見てきた人なら頷いてもらえると思うのだが、えのぐはしょっちゅう事故っていた。特にまだ経験の浅かった初期の頃は顕著で、やれトラッキングが外れた、音声がバグったというのは日常茶飯事であり、そのたびにパフォーマンスを中座し、裏に引っ込んでその場で修復していた。

最初から完璧なものを見せろ、と言う人もいるかもしれない。

確かに事前にパフォーマンスを全て録音・録画し、なんなら編集を加えてそれを当日再生するだけなら、このような「失敗」は可能性から根絶できるであろう。あるいはそれこそが「VRアイドル」あるいは「VRライブ」の可能性だという人もいるかもしれない。

だが、それは「ライブ」のやり方ではない、というのは、我々の間で最初から共通の見解だった。

失敗がない、代わりに「起こりうること」しか起こらない”完璧”なパフォーマンスよりも、真実にリアルタイムで、今この瞬間に生まれ出るものを大事にしたいという思い。その矜持は最初から、彼らの中に見えていた。その矜持を、私たちは買ったのだ。トラブルだらけだったえのぐのライブはリアルタイムの証明である以上に、彼らのリアルタイムにかける思いの証左でもあった。

今でもえのぐのライブは、時々事故る。はっきり言ってあれだけの激しいパフォーマンスを2時間以上もの間リアルタイムでトラッキング追従するというのは、事故らないほうがおかしいのだ。ただあの頃から変わった点が一つあるとすれば、トラブルからのリカバリーが格段に速くなった。

ここのリカバリー凄かったよね。2番環ラップパート(20:10頃)トラブルでハルがフェードアウト、その後の本来ハルパートの「悲しい事~」の部分を残り3人でカバー、サビ前「泣き笑い」(20:38)でハル復帰。僅か30秒足らず、客が「おや?」と思ったころには復旧している。 #遮二無二DAY6 pic.twitter.com/yuCb41ml9b

— 会月紗衣 (@ezuki3401) August 1, 2021

トラブル時に誰がどう動くべきかのリカバリチャートを、裏方スタッフまで含め全員が共有している。その結果、もはや観客がトラブルが起こっていることに気づいたころには復旧が完了している。もうパフォーマンスが止まることはない。

リアルタイムにかける執念が、彼らをここまで進化させたのだ。

これは彼らがこの道を選ばなければ得られなかった進化だ。

リアルタイムでない場合、例えば同事務所に所属するユニット、Marprilとの2マン合同ライブとなった「ゼログラビティユニオン」では、事前収録の旨をあらかじめ明記していた。別に録画した映像コンテンツが生のライブに「絶対的に」劣っているわけではない。コンテンツもコンテンツとしての価値がある。ただ肝心なのは、嘘をついてはいけないということだ。人をだましてお金をとってはいけないという、小学生でもわかる道理だ。

私たちが彼らを信じられるのは、たった一つのシンプルな理由だ。彼らは嘘をつける場面でも、決して嘘をつかないからだ。

えのぐのリアルタイム性についてもう一つ象徴的なものがある。それは「誕生日」だ。

いわゆる「バーチャル」と呼ばれる彼らの年の取り方についてはおおまかに二種類に分けられる。

一つは永遠に年を取らないこと。あるいは、デビュー日を生誕と置きそこから周年で一歳、二歳と数えていくこと。キャラクターは年を取らない。Vの場合は……人による、としか言えない。少なくとも2017~2018年当時のいわゆる「V界隈」においては、こちらのほうが主流だった。

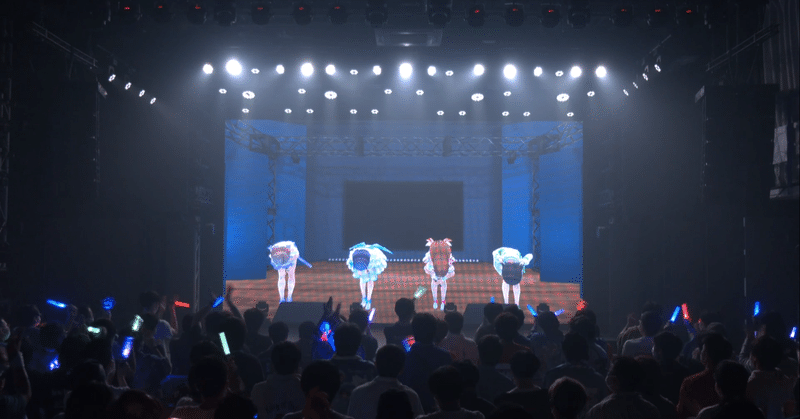

そんな中に現れたえのぐ、否、当時えのぐ結成前で「あんたま」として活動していた鈴木あんずの誕生祭が、岩本町芸能者主催のイベントとして大々的に行われた。これ以降、えのぐのメンバーは毎年誕生祭を開催するのが恒例となり、毎年一歳ずつ年を取っていく。現実と同じに。

今日は #白藤環いっきまーす 白藤環18歳記念誕生祭に来てくれてありがとう!!現地の方!!声が枯れるまで叫んでくれてありがとう!!ライブじゃないのに叫ばせてごめん!!ニコニコのみんな!!コメントしっかりみるよ!!ありがとう!!今夜は最高の気分で眠れそうだぜ✨ プレゼントも大事にします❤️ pic.twitter.com/aEZjgSlTiG

— 白藤環 Tamaki Shirafuji(えのぐ) (@erimakitamaki) September 7, 2019

20歳の誕生日おめでとおおおおおおおお!!!!!!

— アヤツチ (@ayatsuchi_enogu) November 7, 2021

好き!!!!好きだぞおおお!!!!!!!!!#えのぐ美術室 #日向奈央強化月間 #日向奈央誕生祭 pic.twitter.com/aBLveNFhSe

#夏目ハル21st誕生祭ライブ ありがとうございました!!!

— 夏目ハル (@haru_neee) July 25, 2022

こうやって皆さんと一緒にライブを楽しめる事も、お祝いしていただける事も、ひとつひとつが本当に大切な時間です(*´꒳`*)🌻

今日の誕生祭ライブ、間違いなく世界一幸せなバースデーハッピーガールになれました!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/mdjWF3m08U

#桜色に染まる

— 𝟾𝚛𝚘𝚘𝚝𝟻.𝚖𝚙𝟺 (@8root5) March 16, 2019

今回お渡しする色紙です。 pic.twitter.com/YuMKw1WF1j

一年に一歳ずつ、という年の重ね方がバーチャルの世界に持ち込まれた点でも当時画期的だったが、それ以上に彼女が既に「16歳」だったという点こそ特筆すべきだろう。彼女が我々の与り知らぬところで16年の人生を過ごしてきたという事実が「あまりにも当然に」示された。それこそが真に画期的だった。彼女たちはあまりにも当然に「生きていた」。それが最初から前提だった。そのおかげで彼女たちの16年の人生の延長線上に「アイドルになりたい」と思い、岩本町芸能社に所属する一員として我々の目の前に現れたということが。

あまりにも当然にそれは「事実」となった。そこに一切の嘘偽りは、存在しなかった。設定だとか、そういう「てい」だとか、そんなものが入り込む余地は一切ここにはなかった。ここだけは履き違えてほしくないためこの場限りでこの言葉を使うが、えのぐの”魂”だの”中の人”だのが実際にその年齢であるかどうかなど、全く関係のない話だったのだ。いいか。

岩本町芸能社はかつて自社所属タレントに関して、「22時以降の活動を制限する」という社内ルールを課していた。えのぐのメンバーが18歳を迎えたことでこの制限は順次午前0時までと緩和され、メンバー全員の高校卒業を機に完全に撤廃された。SNSアカウントのフォロー・DMでのやり取りは現在も関係者のみとなっている。クリエイター気質で宵っぱりが多く、フットワークの軽さが軽率なコラボを生み出すことも多いこの界隈であえて活動に制限を課したのはひとえに「未成年のタレントを預かっている」という、芸能事務所としての良識的責任の示し方であった。

#えのぐ Twitter運用について試験的に深夜0時以降のツイートを一部解放しておりましたが、5月より正式に0時以降のツイート・配信等の活動を解禁します。

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) April 22, 2020

本ルールは深夜の活動を推奨するものではなく、生活に支障が出ない範囲で活動の幅を広げるためのものです。

今後ともよろしくお願いいたします。

彼らはこれを、実際にやっていたのだ。所属タレントを、事実その年齢であるとして扱ったのだ。

これが岩本町芸能社の示した態度だ。人に信じてくれと言うためには、まず自分が誰よりも本気で”信じ”なければならない。それを岩本町芸能社は、十分にわかっていた。それだけの話だ。

出会った頃はまだ高校生だったえのぐのメンバーは、今年4月に成人を迎えた。

20歳の鈴木あんずもよろしくお願いします! pic.twitter.com/4yxEclinZm

— 鈴木あんず Anzu Suzuki(えのぐ) (@anzu15_225) May 2, 2022

20歳の日向奈央もよろしくお願いします!!!! pic.twitter.com/mZp5NwRKIq

— 日向奈央 Nao Hinata (えのぐ) (@hinao_23ku) May 2, 2022

20歳の夏目ハルもよろしくお願いします! pic.twitter.com/J2C9RXjkLE

— 夏目ハル Haru Natsume(えのぐ) (@haru_neee) May 2, 2022

20歳の白藤環もよろしくお願いします✨ pic.twitter.com/3senuPaq7o

— 白藤環 Tamaki Shirafuji(えのぐ) (@erimakitamaki) May 2, 2022

私たちはえのぐの誕生日を祝い、えのぐも私たちの誕生日を祝う。

去年の4月8日から「YeLL送り隊」で始めたお誕生日限定リプ返1周年です✨1年間毎日続けられてほんとに良かった😂始めた時は1年で終わるって言ってたけど、楽しみにしてた!待ってた!って言ってくれる方が多くて嬉しくて😳終わり未定でまだやってみようと思います🎉あなたのお誕生日もお祝いさせてね☺️ pic.twitter.com/bmsenQ4bpo

— 白藤環 Tamaki Shirafuji(えのぐ) (@erimakitamaki) April 8, 2021

私たちとえのぐは同じ時の中を生きている。

その真実はあまりにもさりげなく、最初から私たちの前にあった。

同空間性

えのぐが前提としたものの一つが同時性ならば、もう一つが同空間性だった。

えのぐ結成前、「あんたま」であった鈴木あんず、白藤環は、デビュー条件であったTwitterフォロワー10000人突破を目指し「全国行脚」を行った。

間もなく始まります!

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) August 28, 2017

#あんたま #VRアイドル #山梨県 #岩本町芸能社 pic.twitter.com/cZt14hfiyP

山梨から始まり、静岡、愛知、大阪、兵庫、岡山、徳島、福岡、等々。一度中断を挟みながらも最終的には26都府県を周り、VRHMDを使用したトークイベント体験会が開催された。

VRアイドルならば、東京からのリモートでも同じことができるはずだ。だが彼女たちは実際に車で旅し、現地に足を運んだ。その土地の空気を知り、その土地のものを食べ、その土地の人間と出会った。バーチャルならどこにいても関係ない、ではなく。あくまで同じ空間を共有し、同じ体験を形作ることを選んだ。

たまきだよおおおお!

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) November 30, 2017

今日はめっちゃ幸せな1日でした😘

鳥取最強!強い!!

青山剛昌ふるさと館、連れて行ってもらいましたの…🙈🙉🙊

大好きな安室さんの傘購入!

新一くんと蘭ちゃんに相合傘してもらっちゃった✨

ホントコナン大好きすぎてつらみ…👓🎀#あんたま #岩本町芸能社 pic.twitter.com/o78zqIkv55

昨日、第一会場でファンの方が作ってくださった横断幕と集合写真です!

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) October 1, 2017

みんないい笑顔!

#あんたま #岩本町芸能社 pic.twitter.com/WUZyRY1LYi

その旅での出来事は全て、彼女たちの書き記した「あんたまノート&あんたまファイル」に綴られている。

二人が毎日いろんな事を書き込んでいるあんたまファイル&あんたまノート。

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) September 22, 2017

イラストはあんず作。

#あんたま #岩本町芸能社 pic.twitter.com/KPRh2usZ02

それから時は流れ2019年。今度はVRアイドルえのぐとして、彼女たちは再び全国を巡る。VR握手会「えのぐに逢いに恋」の開催である。

えのぐに逢いに恋!!IN札幌の詳細情報を更新しました。

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) May 17, 2019

えのぐメンバーとバーチャル握手会やチェキ会が楽しめるイベント、チェキ会以外の参加は無料!

岩本町芸能社ホームページhttps://t.co/WAbKuRb5GI

えのぐに逢いに恋!!特設ページhttps://t.co/VaG2fXzEuT

ご参加お待ちしています!#えのぐ pic.twitter.com/UafV0CobBh

#えのぐに逢いに恋 #逢い恋 #えのぐ

— 陽如なみ👶🐙セルフ受肉V (@hinajikinami) August 1, 2019

「えのぐに逢いに恋!!」in名古屋 握手会&チェキ会行ってきましたレポ!!!

勢いに任せてウオオオ~~~~~っと描いちゃったので具体的な流れとかはすっとばしておりますが、とにかく良かったことが伝われば幸いです。 pic.twitter.com/naTsdQbBEp

全国行脚で回れなかった北海道、東北を含む全国七都市会場を巡り、VRHMDを装着しての握手会やチェキ会が開催された。

VRで握手?と思われるかもしれない。だが今回の本題はそこではない。

握手会の自分の担当時間以外では、各メンバーそれぞれ持ち回りで表通りに面したモニターから呼び込みを行っていた。

|ω`) 今日の呼び込みを頑張ってるあんずちゃんです。ご査収下さい。#えのぐ #逢い恋 pic.twitter.com/tquqV6g5cP

— サル🌸🌙🎸 (@eimei_fujiyoshi) August 26, 2019

こんな奇妙なものが往来にいたら、通行人たち(えのぐのこともVRのことも知らないであろう)は怪訝に思い、ふと目をやる。そこに、こんな声が飛ぶのだ。

「そこの赤いパーカーのお兄さん!私たちと握手して行きませんか?整理券まだありますよ!」

彼女たちには、こちらが正確に見えている。ピンポイントに名指しで呼び止められ、自分のことを認知され、リアルタイムの会話が成立する。これがただの映像ではないこと、えのぐが「事実」ここにいることを思い知る。

この事実があれば、触覚などは自動的に補完される。だからえのぐとは「握手」ができるのだ。これがVRだ。VRとは映像にあらず、HMDの中に映るものだけがVRではない。重要なのはひとえにそれが「現実」たりうるかどうかだ。えのぐが「ここにいる」ことは、その意味において疑う余地もなく「現実」であった。

これこそが同空間性だ。私たちは現として「対面」しているのだ。

そしてこの同空間性がもたらすものが、えのぐのライブにある。

えのぐのライブが行われる「場所」はおおまかに二つに分けられる。バーチャルかリアルか。VRライブの場合、我々が「実際に」目にするのはHMD内面のモニターに映った映像である。現地会場の場合、私たちが「実際に」目にするのはスクリーンに映る映像だ。物理的には、そこにはデバイスがあるのみである。彼女たちはどこか別の場所にいる。スクリーンの向こうか、それともトラッキングスタジオか。私たちは実際には、同じ空間にはいない。

しかし現として、ライブの場において、私たちはえのぐと対面している。同じ情動に心を震わせ、同じ光景を見て、同じ体験を刻んでいる。トラッキングで動くえのぐの姿は彼女たちの身体の延長となり、彼女たちの声は明確な矢印となって私たちに届く。彼女たちは明確に、「今ここにいる」私たちに向けて歌っているからだ。

だからえのぐは、間違いなく「ここにいる」のだ。

えのぐの「この姿」を指して「本人の身体」であると見做すのは、バーチャルカルチャー特有の非常にハイコンテクストな認識になる。そしてコンテクストはカルチャーの外では意味をなさない。身内の常識は外では通用しないのだ。

えのぐはこの断絶を言葉で埋め合わせるべく、いくつかの工夫を凝らしている。例えば、えのぐのキービジュアルについて当初から一貫して「撮影」という言葉で統一していることも、その典型的な一つだ。

VRアイドル「えのぐ」1stアルバムのジャケットを撮影しました。

— 加川壱互🥨31日西 "あ " 49b (@plus15) August 9, 2020

彼女たちの集大成、撮影できて光栄です。#えのぐ pic.twitter.com/KtvhfkUV3q

【宣伝】

— 藤也タカヲ🛌療養中 (@fcp_tko) May 8, 2018

以前より撮影部隊としてお手伝いさせていただいていた

「岩本町芸能社」さんのユニット「えのぐ」の新曲が発表になりました!

(掲載の写真はお手伝いしたものの一部です)

一生懸命で可愛さ満天の彼女たちの活動を応援してあげてください!https://t.co/8uJHzxyBjB #岩本町芸能社#えのぐ pic.twitter.com/2Zws3dffs4

これもまた先に挙げたのと同様、「人に信じてほしいというのであれば、まず自分が本気で信じなければならない」という道理である。

同時性、同空間性を守るべき理由

ここまでえのぐは同時性を大事にしているから凄い、同空間性を大事にしているから偉いと言ってきたが、これを読んできた諸君の中には当然このような疑問が生じるであろう。

何故、同時性と同空間性を守っているからと言って褒められるのか。同時性と同空間性がそんなに大事なのか。

ここではっきりとしたことを言おう。同時性と同空間性を遵守しなければ、その時点で「失格」になるからである。

かつて、すべての音楽はライブであった。

音とは空気の振動だ。その瞬間に生まれ、鼓膜を震わせた瞬間に散逸する。かつて音楽は、その時、その場にしか存在しえない、刹那の美であった。かつて音楽とは、=LIVEだったのである。蓄音機が現れるまでは。

音楽はレコード(録音)され、永遠にパッケージされた。瞬間の芸術であった音楽は、いつでも、どこでも再生可能な「商品」となった。音楽の価値は塗り替えられた。このままではレコードを流しておくだけで音楽は永遠に「事足りて」しまう。

そうさせないために、彼ら音楽家は刹那としての音楽を復権させた。その瞬間、その場所にしか生成しない生の音楽にこそ価値が「あるとして」再定義し、彼らの生業を守ろうとした。それこそが「ライブ」である。

ゆえにライブにおいて「同時性」「同空間性」は、唯一の揺るぎなき定義である。これを違えた瞬間にそれは「ライブ」である要件を失うのだ。

これを踏まえたうえで、えのぐの話に戻ろう。

えのぐの同時性には疑いの余地はない。えのぐの同空間性は、私たちが現に対面していると認識されることによって保証される。これによって、えのぐはVRでありながらもその場所にいること。私たちとえのぐが同じ空間を共有していることが「言える」のだ。

そう、「言える」だけなのだ。えのぐの同空間性は、意味上のものだ。事実として、物理的にはそこにいないという指摘は当然受けて然るべきものだ。

えのぐの同空間性は、非常に強引なのだ。もの凄い力技でこじつけている。そのためどうしても突かれると痛いウィークポイントがある。そこを突かないでくれという甘えは身内だけの話だ。えのぐは、最初から外に行こうとしている。VRアイドルを、VRを知らない人たちへ広めようとしている。彼らを納得させるだけの「言い分」を用意する必要が、えのぐにはあった。

そして、だからこそえのぐは絶対に「同時性」を手放すわけにいかなかったのである。不完全な同空間性を繋ぎとめるためには、同時性だけは一切の嘘偽りなく完璧なものでなくてはいけなかった。「リアルタイム」は、えのぐの命綱だったのだ。

LIVEの同空間性が生み出す価値は、その前提に同時性がある。同じ音を聞くことも、同じ景色を見ることも、同じ体験をすることも、根本的に時を同じくしなければ意味をなさない。同じ場所であること「単体」には、さして意味はないのだ。えのぐはここを突いた。

同時性の上に、意味上の同空間性を構築し、VRの同空間性とはこれだと言い張ったのだ。不完全なのではなく、これが私たちの「ライブ」のやり方だと、自分たちの体に合わせて定義を拡張した。そしてその拡張の担保として差し出されたのが、ぐうの音もでないほどに完璧な「同時性」だった。

これが正式な「定義の拡張法」だ。どこかで無理筋を通すには、別のところで筋を通す以外にない。物理的には同じ空間にはいないけれど、確かに「ここにいる」のだと納得させることができたとき、同時間性と同空間性はともに満たされ、晴れてこう言うことができる。「えのぐの活動の中心は、いつだってライブだった」のだと。

明日のライブをリアルタイムで見て下さる方も、

— 夏目ハル Haru Natsume(えのぐ) (@haru_neee) May 4, 2018

アーカイブで見て下さる方も、

私たちのステージを見ているその瞬間だけは

私たちだけを見て

私たちのことしか考えられないくらい頭いっぱいになって

私たちと一緒にライブを楽しんでほしいんです。

ライブをすると言えば、客はライブを見に来るのだ。自分の時間を使い、会場に足を運び、ライブが見たくて見に来るのだ。ならば今目の前にいる観客に今この場で向き合うことはステージパフォーマーとして、いやそれ以前に人として払うべき礼節であろう。ライブをすると約束したのなら、間違いなく「この時」「この場で」ライブを遂行しなければならない。ライブのように見える、ではなく、真実にライブでなければならない。

自分の表現するものを、嘘にしてはならない。それが互いの信用で成り立つ表現の世界に生きる者の、果たすべき職業倫理だと思う。

VRアイドルえのぐは信用がゼロのところから始まるのだ。ならば、最初にやるべきことは一つだ。自らの誠実さを示すことだ。誰に対して?

言わずもがな、先人に対して、である。

革命宣言

2019年6月27日。VRアイドルえのぐのもとに、一本のライブの出演オファーが届いた。

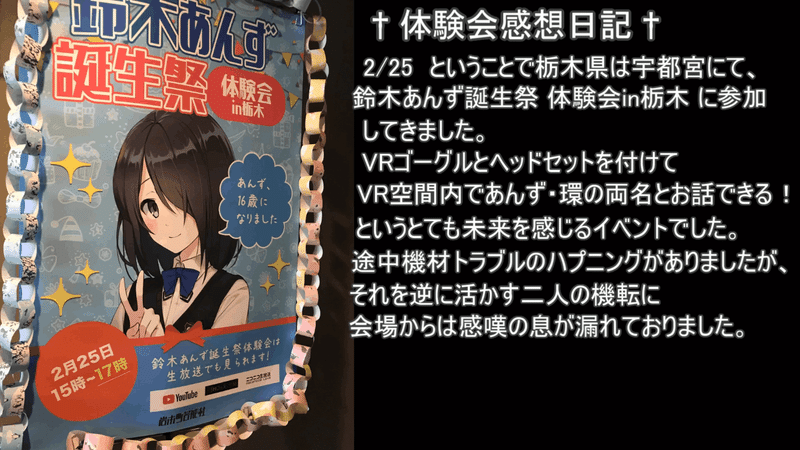

TOKYO IDOL FESTIVAL

東京はお台場、フジテレビ湾岸スタジオで毎年夏に開催され、200組以上のアイドルグループ出演と8万人以上の動員を誇る、世界最大級のアイドルフェス。その10周年であるTIF2019にえのぐの出演が決まった。

公式ページの出演者欄にもえのぐの名前は載った。

えのぐの名前は、えの段に並んでいた。ほかの名だたる「リアルの」アイドルグループと同じく、「バーチャル枠」として区分されずに、同じ出演者ページに名前が並んでいた。

TIF側はえのぐを色物扱いせず、正式に「一アイドルグループとして」オファーしたのだ。

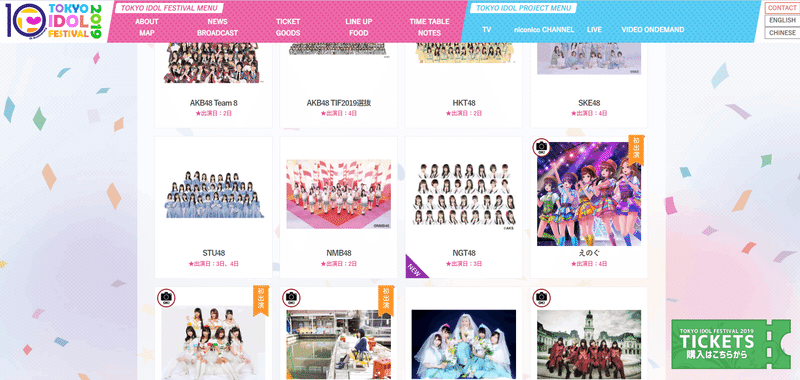

そして発表されたタイムテーブル。えのぐの出番は最終日である8月4日のトップバッター。会場はメインステージであるZepp DiverCityのHOT STAGEであった。

迎えた当日。

TIF2019で初披露した、私たちえのぐの新曲!!!!!!!!

— 白藤環 Tamaki Shirafuji(えのぐ) (@erimakitamaki) August 4, 2019

【常夏パーティータイム】とはこの曲です!!!!!!タオル思いっきり振り回してくれて本当に嬉しかったです!!!!ありがとう!!!!!!まだこれを見たことない人は絶対見た方がいい。見ないと損する。絶対に。#TIF #TIF2019 #えのぐ pic.twitter.com/eWgtbsRPZy

アイドルフェスに限らず、フェスというものは、目の前にいる観客たちの全てが自分たちのファンというわけではない。フェスに出演する全てのアーティストのファンたちが一堂に会しているのだ。当然、他のアーティスト目当てで来た人も、自分たちのことなど全く知らないという人もいる。自分たちのホームであるワンマンと違い、フェスとはアウェーの戦場なのだ。

えのぐが出演したTIF2019のHOT STAGEも同様で、えのぐの出番の後にはSKE48の出番が控えていたし、他の会場に目当てが出るまでの時間つぶしに来ている人もいるだろう。Zepp DiverCityの大会場を埋め尽くすほどの人波の中で、自分たちに興味を払っている人などほんの一握りしかいない。そんなステージにえのぐは立ったのだ。

そしてこのステージで、VRアイドルえのぐの歴史に最大の転換点が訪れる。

幕が上がるやいなや、真っ先に白藤環はこう叫んだのだ。

「これ録画だと思っていませんか!歌もダンスも全部リアルタイムのパフォーマンスですよ!」

現在のアイドルシーンは多様性を極めている。テレビで見かけない日はないメジャーグループもいれば、現場でこつこつとファンと交流を重ねるインディーズグループもいる。10年以上第一線で活躍するベテランのアイドルもいれば、デビューしたばかりのフレッシュなアイドルもいる。曲調もパフォーマンスもそれぞれに特色があり、それぞれに尖らせた武器がある。さながら異種格闘技、バーリトゥードのような群雄割拠。

そんな彼女たちに一つだけ共通して言えることがあるとすれば、それはステージに立つアイドルの全員が、プロのパフォーマーだということだろう。ステージの上の一瞬の煌めきに全てを懸けること。それが彼女たちに共通するレギュレーションだ。

そしてTIFは現在の日本アイドルシーンの縮図だ。このステージに立つ212組のアイドルは全てそれをするためにここに来て、この会場にいる8万8000人のファンは全てそれを見るためにここにいるのだ。

そんなステージに突如として現れたのは、あまりにも異質なものだった。アニメかゲームに出てくる二次元キャラクターのような見た目で、ステージではなくモニターに映し出される、VRアイドルと名乗るよくわからないもの。これは何?VR?バーチャル?彼らにしてみれば、そんなものはお呼びでない。何故なら彼らはライブを見に来たのであり、モニターの画面を見に来たのではないからだ。ここはアイドルフェスの会場であり、VR技術エキスポでもなければアイドルゲームやアイドルアニメといった「キャラもの」の披露会場でもない。ライブをするための場所だ。

アイドルにはアイドルの、ライブにはライブのレギュレーションがある。そして試合は同じレギュレーション同士でしか成立しない。レギュレーションを成り立たなくさせるものは、個性ではなくイカサマだ。このステージの上に、ライブであるかのようなふりをしてライブでないことをする「まがいもの」を上げてしまったらその瞬間、彼らの築き上げてきたカルチャーの価値は崩壊する。そんなことを許容するものはこの場所に集った212組と8万8000人のうちで一人もいないだろう。即ち、ここで暗に問われていたのは次のようなことである。「君たちは何者か」と。

だからこそ白藤環は開口一番に叫んだのだ。これはリアルタイムだと。自分たちはまぎれもなくアイドルで、まぎれもなくライブをするためにここにいるのだと。自分たちは「本物」だと叫んだのだ。同じレギュレーションでこのステージに本気で立っているのだと表明し、そしてそれ以上に自分たちが何を問われているのかをちゃんとわかっていることをアピールしなければならなかったのだ。真っ先にそれを伝えなければ、何も始まらなかった。

バーチャルタレントを代表して初めてTIFのステージに立つえのぐが、自分たちが何を問われているかすらわからないようならば、彼らは「ああ、VRアイドルって”そういうの”なのね」と判断し、二度とその無関心が解かれることはないであろう。その瞬間えのぐの道は、ひいてはVRアイドルの道は、きっと閉ざされていた。

しかしえのぐは一度きりの与えられたチャンスに、正しい答えを返した。そしてその返答は、確かに彼らの心に届いたのだ。

TIF3日目、HOT STAGE一番手のVRアイドル「えのぐ」。TIF史上初のスクリーン越しでのライブ体験にざわつく場内。ただラストの「ハートのペンキ」になる頃には腕組みしてた面々がコールを送っていた。あんま好きな言葉ではないけど、えのぐの優勝決定! #TIF2019 #えのぐ pic.twitter.com/Ah6P4qEQIS

— 田口俊輔 (@S_Tet) August 4, 2019

Vの者が初めて進出。

— nanara (@nanara3) August 4, 2019

録画じゃないよ、歌もダンスも全部生だw

がんばれっ!#えのぐ #TIF2019 pic.twitter.com/ObYjIcg3pL

やべえ…「えのぐ」ツボったわ。楽曲と声質が好みです。VRアイドルといっても、これは普通のアイドルと同じ土壌に立とうとしている気がしました。 #TIF2019 #えのぐ

— ジェローデル (@_LXE) August 4, 2019

彼らのジャッジはシンプルにして厳格だが、それは彼らの作り上げてきた文化圏を、彼らの育んできた土壌を守らんとするがゆえのものだ。彼ら先人が築き上げてきたカルチャーに、後からえのぐが参入する以上は、彼らにまずは誠意を見せることは絶対に必要である。それが人としての礼儀というものだ。間違っても彼らの文化を破壊する「侵略者」ではないと身の証を立てなければならない。

しかし、それができれば彼らは心強い味方になってくれるだろう。アウェイに切り込み、味方を増やして帰ってくる。それこそはえのぐが活動当初からずっとやってきたことでもあった。

このステージのMCにて、鈴木あんずは次のような所信表明をTIF HOT STAGEの観客席に、ひいてはフジテレビFODの配信を通じて全世界に向けて発信した。

「バーチャルアイドルとリアルアイドルが同じステージに立つ、この光景を当たり前のものにする未来を、私たちがここから切り拓いてみせる」

後の世にいう「えのぐ革命宣言」である。

世界最大級のアイドルフェスであるTOKYO IDOL FESTIVAL、そのメインステージであるHOT STAGEは、間違いなくアイドルの立つステージとして最高峰の一つだ。しかしえのぐにとってこのステージはゴールではなかった。今から始まる果てしない革命の道のスタートラインであったのだ。

同じステージに立つ

現場百篇

TIF2019を経たえのぐは翌2020年2月16日、えのぐ結成2周年を記念した「enogu 2nd Anniversary Live -Colors-」を、ヒューリックホール東京にて開催した。

enogu 2nd Anniversary Live -Colors-【夜の部】が終了しました!

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) February 16, 2020

ご来場の皆さま、YouTubeでご視聴の皆さま、本当にありがとうございました。今後とも「えのぐ」をよろしくお願いいたします!#えのぐ2周年ライブ pic.twitter.com/nKFVCoN1CN

えのぐ2周年記念ライブ enogu 2nd Anniversary Live -Colors- のアンコールで初披露させていただいた新曲「スタートライン」のMVが公開されました。

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) April 14, 2020

色々な人たちの、様々な想いが細部に込められています。ぜひご視聴ください。#えのぐ https://t.co/J089ukUwB3

そしてこの「Colors」以降、今日に至るまでの全ての自発ライブをえのぐはVR会場ではなく現地会場で開催している。

現在のえのぐはVRアイドルであるにも関わらず、徹底した現場主義だ。

なぜVRアイドルが現場でライブをやるのか。VR空間でのライブならば家からでも手軽に見られる。交通費も移動時間も必要ない。箱代も安く抑えられる(場合もある。岩本町芸能社は既に自社劇場としてバーチャル空間に「岩本町劇場」を所有している)。諸経費を抑えることができれば、チケット代も安く設定できる。ライブ演出も物理法則に縛られることなく自由自在にできる。ざっと数え上げただけでこれだけの利点がVRライブにはあるのだ。現にえのぐは2019年、VRライブアプリ「INSPIX LIVE」(現・INSPIX WORLD)のテスターとして定期公演を行い、見ごたえのあるVRライブをしかも手軽に(INSPIXは所謂スマホVR対応であり、数百~数千円の比較的安価なスマホ用ゴーグルで見ることができる。つまり導入コストが機材投資の数千円+チケット代だけで済む)提供してきた実績がある。えのぐの現場主義はこれらのVRの利点を自らかなぐり捨てるに等しいものだった。

そしてそれ以上に疑問に思う人も多いであろう。よりによって何故この時期なのか。知っての通りえのぐが現場主義に転向した2020年から現在に至るまで、世界的なコロナ禍が猛威を振るい、ライブ産業は甚大なダメージを受けた。多くのアーティストが思うようにライブができず、多くの公演が中止あるいは無観客開催を余儀なくされ、多くの劇場が閉鎖の憂き目を見た。一方で非対面型のオンラインエンタメの需要が急増し、VR産業はコロナ特需で需要を伸ばし急成長を遂げた。リアル、バーチャルを問わず多くのアーティストが、現地会場でのライブを断念し、オンラインライブやVRライブに活路を拓こうとしていた。世間の潮流は完全にVRの追い風となっていたのだ。そんな世の流れに逆らうように、えのぐは自らのホームグラウンドであるはずのVRを離れ、徹底的な現場主義へと舵を切った。

当然えのぐの現場ライブはコロナ禍における様々な制限を受けることとなった。声出しはできなくなり、ライブ後の打ち上げは消え、公演のたびにクラスターが発生しないか戦々恐々とし、直前で無観客開催へ変更になったケースすらある。VRライブならば原理的に受けることのなかったであろう制約だ。そして本来ならそういった外部条件に左右されないことは、VRアイドルであるえのぐの最大の利点としてこの機会に喧伝できたはずだ。

何故、えのぐはあえて「不利」に舵を切ったのか。

ここまでVRの利点をつらつらと述べたが実は全て副次的なものである。

VRを単にデジタルデータと見た時、つまりデジタルの利点は何かと考えた時、それは先に述べたとおりだ。複製できるということである。容易に複製可能だと言うことこそが、デジタルの根本的な利点なのだ。

そしてライブの価値は、複製不可能であるところにある。これも先に述べたとおりだ。その時その場にしか存在しない、唯一一度きりの体験にこそ価値があると定義したのがライブだ。コピー品になど価値はない、とするのがライブカルチャーの立場だ。複製不可能、だからこそ価値がある。そしてそれは、デジタルの「複製可能」という最大の利点と、真っ向から反目する。

つまり、「VR」の「ライブ」というのは、原義的には不可解な概念なのだ。お互いにお互いの利点を殺し合い、価値を潰してしまう関係にある。そう、思われてしまうのである。実際の運用法など、まだ誰も知らないから。一般に普及したVRエンタメは完全にパッケージングされた(完成品の)ゲームや映像作品などのコンテンツがほとんどだ。リアルタイムで遂行される厳密な意味でのライブは、そもそも当初VRの想定されていた利用法から外れているのである。

ライブカルチャーは徹底して体験価値を重視する文化だ。そしてオンラインと現場の体験価値は明確に異なる。実際に自分の五感で感じ取る現場の熱気、人いきれ、空気の振動が肌にびりびりと響く感じなどをオンラインで完全に再現する手段など存在しない。その証拠にコロナ禍でオンラインライブという手段を代替的に選んだアーティストは口を揃えてこう言う。「オンラインもいいけど、やっぱりライブはリアルでないとね」と。

表面的な特需に甘んじて、VRが彼らの価値を満たせていないことに気づかなければ、VRはいつまでもリアルの「サブの代用品」に留まるだろう。

そしてそれはえのぐの目指した未来ではない。「バーチャルアイドルとリアルアイドルが同じステージに立つことが当たり前になる」未来には。

えのぐが目指す未来に辿り着くためには、あくまでもバーチャルとリアルは対等でなければならない。VRアイドルのライブが、リアルのアイドルのライブと同じだけの体験価値をもつことを証明しなくてはならない。それは彼らの体験価値を支えているものと同じ条件で戦わなくてはならないことを意味する。即ちえのぐは、このコロナ禍の苦しい情勢の中でも、リアルアイドルと同じ土俵に立ち、同じ場所で戦う必要があった。ここで戦う意志があることを見せつけなければならなかった。

ここから始まるえのぐの現場での日々は、いわばリアルアイドルと同じステージに立つための修行であったと言えよう。

現場に出たえのぐが真っ先に取り組んだのは、「複製可能性」の徹底した排除だった。一つたりとも同じライブは作らない。二つとしてえのぐに同じライブはない。一度でもその約束を違えた瞬間、えのぐは挑戦権を失効する。背水の陣を自らに布く形となった。

グループロゴを一新して新体制で迎えた2020年夏、Colorsと同じくヒューリックホール東京で開催された2daysライブ「えのぐワンマンLIVE2020 -次章-」では、一日目でえのぐ2年ぶりの新衣装となる「ステラ」を披露し、二日目はバンド編成を迎えての全編生バンドライブを行った。

そしてこの曲!【It's 笑 time!】

— 白藤環 Tamaki Shirafuji(えのぐ) (@erimakitamaki) December 31, 2020

みんな大好きでライブになるとめちゃくちゃにテンション高くなる曲の1つ✨

8月のワンマンライブ次章、本当に楽しかった!生バンドやばかった…!!

新曲ラッシュも盛り上がって最高のライブになりましたね!!!!御来場ありがとうございました😳🎶 #えのぐ pic.twitter.com/tfrCOb17AE

他所が軒並み縮小方針をとらざるをえない中で、えのぐだけはライブクルーを増やすという拡大方針をとったのだ。そして当然ながら、バンドが加わったことでえのぐのリアルタイム性はいよいよ一片たりとも異論の余地がないものとなった。この時に結成されたえのぐバンドはこれ以降幾度となくえのぐライブを支える常連サポートメンバーとなり、えのぐの歴史を語るに欠かせない、かけがえのない仲間になっていった。

最強のバンドメンバーさん達🔥🔥🔥🔥

— 白藤環 Tamaki Shirafuji(えのぐ) (@erimakitamaki) December 28, 2021

ドラム:タイヘイさん(@wakachikorecord )

ベース:越智さん(@ochi_the_funk )

ギター:香取さん(@masato910224 )

キーボード:沙予さん(@musiquer )#えのぐ #雲外蒼天 pic.twitter.com/oMMTEckY3C

燃え尽きました。

— タイヘイ (@wakachikorecord) December 29, 2021

ステージの配置的にえのぐちゃん達を横目に見ながら超楽しく演奏できた。

シンプルだけどこれが一番幸せなんです。

同じステージ上から全力で応援してました。

バンドメンバーもスタッフも大好きすぎる。良すぎ。全員本気だし

マジあざした#雲外蒼天 #えのぐ

前日の会場ゲネの空き時間、わらふくの踊り1人でガチ練習しました。

— 沙予 (@musiquer) December 31, 2021

これは一回目の通しゲネの様子なので、今はもっと上手です。 pic.twitter.com/Wa80Guk9vk

えのぐ公演終了!!🎸

— 越智俊介 ochi the funk (@ochi_the_funk) December 29, 2021

えのぐちゃんたち凄まじい。

エネルギーが溢れまくるパフォーマンス。

めっちゃくちゃかっこいいわ、彼女たち。

そして素晴らしいチームの皆さまと、バンドの皆さまと、こんなに楽しい2021年のライブ納めができて本当に感謝です。幸せ。#えのぐ#雲外蒼天

📷はっしーさん pic.twitter.com/chofxfViBP

えのぐ4周年ライブPOSSIBLE

— 香取 真人 (@masato910224) March 5, 2022

進化し続けるえのぐちゃん、すごかった。道なき道行こうぜ!!#えのぐ#POSSIBLE #えのぐバンド最高 pic.twitter.com/3GEw4XSFy9

タイヘイさんのドラム vs ハルのボイパバトル🥁🎤

— 夏目ハル Haru Natsume(えのぐ) (@haru_neee) December 29, 2022

毎回バチバチになりつつ相乗効果で良くなる瞬間が最高に好きでした(*´꒳`*)

タイヘイさんvsハルの良い写真があったらください🥹#大絶響祭2022WINTER pic.twitter.com/rfp3kg5avY

翌2021年3月に日本橋三井ホールで開催されたえのぐ3周年記念ライブ「enogu 3rd Anniversary Live -臨戦態勢-」では、第一部【麗】第二部【吼】併せた全編をyoutube上での無料配信に踏み切り、そこで得たスーパーチャット収益の全額を新型コロナウイルス感染拡⼤に伴う⽀援として、日本財団へ寄附することが発表された。

グループ結成3周年記念ライブ「enogu 3rd Anniversary Live - 臨戦態勢」

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) March 3, 2021

そのYouTube収益全額を、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う支援として、日本財団さまに寄付させていただくことを決定しました。

世界の一員として、

『VRアイドル』ができることを。 pic.twitter.com/hsAqiCYZWv

正直なところ岩本町芸能社えのぐ運営チームの懐をかなり痛めたであろうこの決断はしかし、ライブで発表された2021年活動予定とも併せて題に冠した通りえのぐの「闘志」を世間に向け表明するものとなったであろう。【麗】【吼】合わせて37曲を歌ったこのライブのアーカイブは現在もえのぐ公式youtubeチャンネルで全編を無料で見ることができる。即ちえのぐは「これがえのぐのライブだ」といつでも誰にでも見せることができる、無編集の名刺を手にしたことになる。

個人的に臨戦態勢の思い出としては、第一部【麗】にて、「It’s 笑 time!」の早口パートで白藤環が盛大に噛んで詰まってしまったのが、第二部【吼】の同曲で見事リベンジを達成、直後のパートで4人で頷き合い、ガッツポーズを交わしていたシーンが印象深い。戦いの中で成長する、それがえのぐだ。

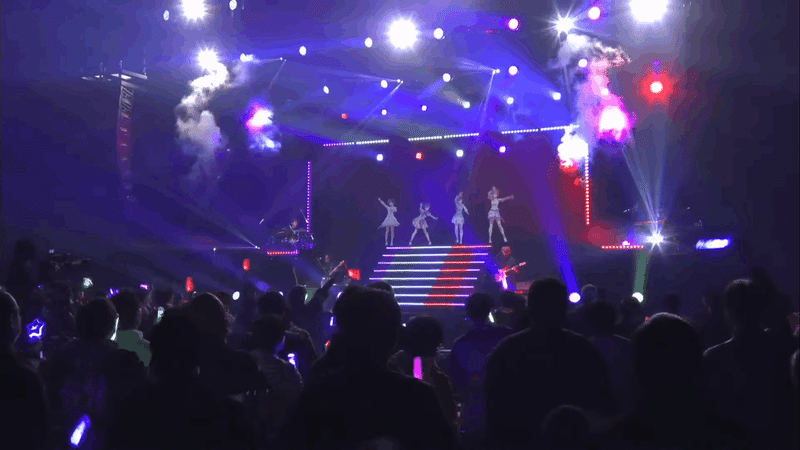

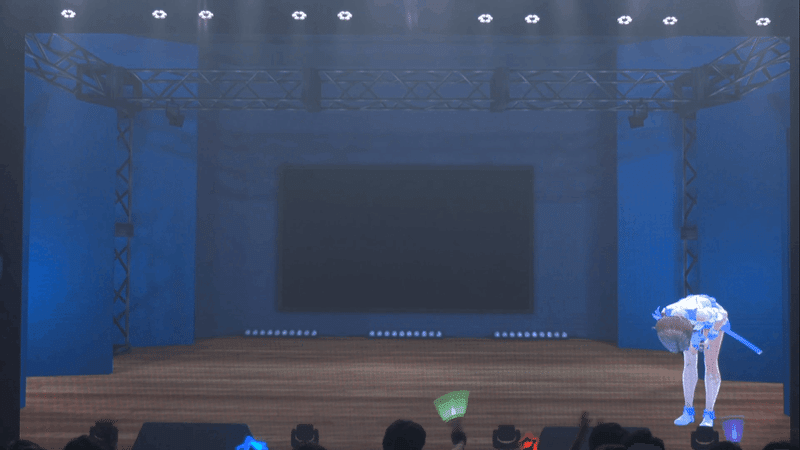

2021年末にはアイドルライブの箱としては一種のマイルストーン的存在である「Zepp級」、KT Zepp Yokohamaにて「enogu one-man Live 2021 Winter -雲外蒼天-」を開催。もはや通常装備となった生バンド演奏に加え、Zeppの大きな会場を活かしたレーザーや噴き出す炎といったド迫力の演出が観客の度肝を抜いた。

これらの演出がうまくはまったのは、舞台制作チームの手腕によるところが大きいだろう。えのぐの現場ライブの舞台監督を専任でずっと手がけている槇圭一郎氏は、内田真礼やオーイシマサヨシといったアーティストのライブ演出も担当しており、Zeppクラス以上の大きな会場でのライブも何度も経験している。えのぐにとっては初のZeppであっても、経験を積んだベテランの制作チームが裏方で支えていることで、しっかりとZeppのデカ箱らしさを存分に発揮した演出となっていた。

もう一つ「雲外蒼天」の舞台設営で特徴的だったのが、このステージ中央に設置された階段だ。

これこそはコロンブスの卵的発想だろう。舞台上に階段が設置されたことで物理ステージとえのぐたちの立つモニター内のバーチャルなステージは地続きとなった。「ステージとモニター」ではなく、ステージを二階建てにしてしまったのだ。モニター面という見えない壁は取り払われ、今にもえのぐたちが階段から降りてきそうな臨場感が生まれた。このような舞台設営は、ほかのアーティストのライブでは起こりえない、VRアイドルえのぐだからこそのものだ。えのぐのライブを作ることで、舞台制作の世界にも今までになかった新たな手法が生まれた。

沢山の方に支えられているおかげで、私たちはあの最高のステージに立つことが出来ました!本当にありがとうございます!! #えのぐ #雲外蒼天 pic.twitter.com/mPMmU4CieI

— 白藤環 Tamaki Shirafuji(えのぐ) (@erimakitamaki) January 10, 2022

そう、ライブはえのぐだけで作るものではないのだ。どんな興行でもそれは同じだと思う。舞台上に上がるタレントだけでなく、大勢のスタッフ・チームの力が結集して、一つの公演と言うものは完成する。無論VRライブでもそれは変わらない、変わらないのだが……どうせライブをやるのならば、ライブのプロフェッショナルを巻き込んだ方が間違いないであろう?

常に前のライブよりもよいものを作ろうという向上心を絶やさず、その一方で感染症対策も徹底し、現在まで大規模クラスターを一度も発生させていない。成長と安心、その両方をクリアすることがえのぐに課せられた、入門の条件だった。どちらか一方でも落としてしまったら、その瞬間えのぐの挑戦は終わっていただろう。タイトロープの上を渡るような日々、しかし渡り切ったとき、それはえのぐの揺るぎない実績へと変わるのだ。この実績を積み上げていくことだけが、えのぐが世間に振り向いてもらえる唯一の手段だった。

そして現場に出たことで、えのぐが間違いなく「ライブ」をやっていることは、同じステージに立った彼らが、同じステージを作った彼らが、同じステージをこの目で見た私たちが証人になることができる。今度こそ私たちが同じ空間を共にしていることに、何一つ口淀むことはないのだから。

二つとして同じライブをしない、というえのぐのポリシーが最も如実に表れた公演と言えば、やはり2021年夏に渋谷WWW Xで開催された灼熱の10 daysライブ「enogu 10 Days Live – 遮二無二 -」だろう。

一公演10曲×10日=100曲という時点で常軌を逸した企画だが、なんと各公演ごとにテーマが設定され、全日程のセトリが違う。

この無謀ともいえる挑戦が成り立つのは、まず第一にえのぐの持ち曲数が抜群に多いことが必須条件であろう。えのぐはワンマンライブのたびに、最低1曲以上、多い時には5曲もの新曲を引っ提げてきた。「遮二無二」時点でもえのぐのオリジナル曲は26曲ものボリュームを誇り(ちなみに現在ではソロ名義のものを除いても38曲、ソロを含めると50曲に至る)各公演ごとにセトリの組み方を吟味するだけの十分な持ち弾があった。

それに加え、公演ごとのテーマに沿ったcover曲があり、ユニット曲の交換があり、極めつけはアカペラでのDreamin’ Worldが披露されたりと、文字通り全ての公演で何かしらの新しい挑戦があった。

当然ながらcover曲もユニット曲交換もアカペラも、全て新しく覚えなければならないことだ。特にアカペラは安定したボイスパーカッション、正確なベース、柔らかく全体を印象づけるコーラス、そしてそれらを取りまとめるリードボーカルの4つが完璧なバランスで調和しなければ、人に聞かせられるレベルのクオリティにはならない。身一つで始められる分、練習量がもろに表出するのだ。これまでの貯蓄の中から「流用」できるものは己がスキル以外にはない。既製のものから焼き増しで「手軽に」「安価で」作ることができるというVR・デジタルのメリットに明確にNOを突き付けるこの挑戦は、何よりも雄弁にえのぐの「譲れないもの」が何であるかを物語っている。この回のアフタートークで夏目ハルがぽろりと溢した「録音だと思われたら癪だから」という一言こそは、彼女たちの最も深くに宿るプライドの表れであろう。

10日間もの公演となればさしものえのぐも終盤では声が涸れてきたが、ここでただ精根尽きて終わるようなえのぐではない。声が涸れたなら、涸れた声を活かせるような歌い方にしようと発想を転換したのだ。こうしてえのぐは絶妙な「抜き」の表現を会得した。力任せ一辺倒ではなく、張り詰めたテンションをふっと抜くことで、緊張と緩和、静と動のメリハリをつけ、表現にさらなる幅をもたせる。これは限界を超えた先でないと得られないスキルだ。

灼熱の10 daysライブはえのぐ史上最も過酷な公演であったが、この十番勝負で得たものはえのぐをもう一段解上のレベルに引き上げるために欠かせないものばかりであった。えのぐは間違いなくここで殻を破ったのだ。昨日より今日、今日より明日のえのぐはより良いライブをする。その何よりの証拠がここにある。遮二無二Day1とDay10のアーカイブ。これを見て誰がこの二つを同じライブと思うだろう。彼女たちは超ド級の負けず嫌いだ。昨日の自分にすら負けたくないし、「VRアイドルなんて所詮そんなもの」と見くびられることにも我慢がならない。彼女たちはまさにそれに抗うためにライブをするのだ。

そして超ド級の負けず嫌いが4人集まれば、彼女たちがめきめきと成長を遂げていくことは、火を見るよりも明らかであった。彼女たちには進化しない道理がないのだ。

魂を焦がすように駆け抜けた10日間を象徴する楽曲、BRAVER。遮二無二全10公演の全てでラストを飾ったこの曲は、アウトロでえのぐのメンバーも我々も(バンドがいればバンドも)、全員で天に拳を突き上げて終わる。

灼け付くような一瞬、私たちの心が確かに重なったことに、この一枚以上の説明が必要だろうか?

ライブカルチャーの場でこのような「灼け付く瞬間」を目の当たりにしたことのある人ならば頷いてくれるだろう、すべてライブというものは、この一瞬のためにあると言ってもいい。このとき、まぎれもなく私たちは最高潮だった。

この3週間後、えのぐはヒューリックホールで夏のワンマンライブ「不撓不屈」を開催し新曲「Defiant Deadman Dance」を披露した。次の進化をするために。もう一つ上の景色を見るために。

【12/29】「雲外蒼天」公演記念🎪

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) December 28, 2021

- 不撓不屈LIVE VIDEO連続投稿企画 -

第7弾

「 Defiant Deadman Dance 」

バンドアレンジVer.

作詞 / 作曲:丸山漠https://t.co/6Ztr8BPHMt

屍のように生きるくらいなら 砕けちったほうがマシだ🔥🔥🔥🔥 #えのぐ #雲外蒼天 pic.twitter.com/GMNwFMwyA0

えのぐは留まることを知らない。止まってなんかいられないのだ。

友達を作ろう!

ここで一つ、根本的なことを問おう。そもそも何故えのぐは、これほどまでにライブに拘るのか。

えのぐがこれほどまでに苦難の道を進んでいるのは、ひとえにライブというごまかしようのない世界に足を踏み入れたからだ。ひとたびステージの上に上がれば、そこは言い訳の許されない世界だ。なんびとも平等に「いい舞台だったか、そうでないか」を問われる。「VRだから」「まだ発展途上の技術だから」という言い訳は通用しない。ライブの厳格なレギュレーションは、VRアイドルであるえのぐにとって不利に働く。

言い方を変えよう。ただステージに上がるだけでもえのぐにとっては大変なのだ。VRライブをするにはVRプラットフォームが必要であり、劇場から演出までを一から作らなければならない。観客にもデバイスを用意して貰わなければならず、余計な出費と手間を強いてしまう。ではリアルライブなら?

えのぐが立てるステージは限られている。彼女たちがリアルの劇場に立つためには巨大なモニターが必要だ。モニターが備え付けてある大きな劇場か、あるいは自分たちで透過スクリーン等の機材を持ち込む必要がある。彼女たちバーチャルタレントは、ただ存在するためだけでもデバイスが必要なのだ。1周年ライブを行ったDMM VR THERTERのようなバーチャルタレントのライブに適した会場もあるが、そういった会場は数が限られている。だから最初からヒューリックホールだったのだ。デビューしたばかりの新人アイドルが身一つでぽんと立てるような「お手頃の」ライブハウスやイベントスペース、あるいは屋外の広場といった小規模の会場には、えのぐは立つことが不可能だった。最初からえのぐは身の丈よりも大きな会場でライブをする「しかなかった」のだ。

そして仮に大型モニターが据え付けてあるような大きな会場でも、えのぐにとっては万全の会場ではない。これらのモニターは演出用だ。当然アーティスト本人は物理ステージに立つことを想定して設計されている。モニター側にアーティスト「本人」が立つことなんて誰も想定していないのだ。だから会場によってはモニター位置が高すぎたり、解像度が足りていなかったり、ダンスの激しさに描画が追い付かずにブレてしまったりする。そして何より、舞台構造上どうしてもモニター位置はステージの「奥」になる。物理的に、遠いのだ。TIFのHOT STAGEですらそうだった。Zepp Divercity Tokyoのステージ最奥面のモニターに映し出されるえのぐの姿は、あまりにも遠かった。

ライブの世界は、えのぐの存在を想定して作られていないのだ。えのぐのようなVRアイドルにとって、ステージの環境はリアルアイドルにとってのそれよりも過酷なものだった。そしてこの不利な条件を呑んだところで、ようやく「同じステージに立てる」というだけなのだ。不利な条件で、余計に頑張って、結果は「同じ」なのだ。もっとえのぐにとって「有利」な条件はあったかもしれないし、そこでならもっと高い評価を受けていたかもしれない。そこがライブではないというだけで。アイドルの「やり方」は千差万別だ。ライブ以外に軸足を据えるやり方もあったのかもしれない。

それでも何故、えのぐはライブを、しかもよりによってVRアイドルであるえのぐにとって最も過酷であるはずの「現場ライブ」の道を選んだのか。

結論から言えば、それ以外に選択肢はなかったからだ。

これを説明するためには、アイドルについてひとつ実も蓋もないことを話さなくてはならない。即ち、アイドルには二種類がいるということだ。

一つはアイドルのことをあまり詳しくない人が思い浮かべるようなアイドルだ。ライブには行かない、曲も追うほどには熱心じゃない。そんな人でも知っているようなアイドル。彼らにとってアイドルとは、テレビで見るものだ。テレビを主な活動の場とするアイドル、芸能界のアイドルだ。当然彼女たちもライブをするし、曲も出す。パブリックイメージ通りの「歌って踊る」アイドルだ。しかしテレビに出るアイドルは、アイドルにそんなに詳しい人じゃなくても知っている。

そしてもう一つはテレビに出ないアイドル、「アイドルにそんなに詳しくない」人たちが目にすることのない、アイドルオタクしか知らないようなアイドルだ。彼女たちの主戦場は現場でのライブだ。一般には地下アイドルと呼ばれることが多いが、メジャーかインディーズかの規模的な区分はこの際どうでもよく「現場でのライブ活動に軸足を置いている」ことに焦点を当てたいため、ここではテレビアイドルと比して「ライブアイドル」と呼称する。

そしてここからが本題なのだが、例えばえのぐが明日からテレビ地上波のゴールデンタイムにレギュラー番組を持ちたいとして、それが可能かというと絶対に不可能なのだ。テレビの仕事が来るアイドルがどんなアイドルかというと、実力とか歌が上手いとかべしゃりが達者だとかそんなことは前提として絶対的な条件は一つ、「事務所が芸能界(テレビ業界)にコネクションを持っているかどうか」だ。これはずるいとかそういう話ではなく、単純に住む世界が違うのだ。役者の世界でも同じだろう。舞台演劇の俳優とテレビドラマに出る俳優は同じ俳優でも住みわけがされている。町の劇団に所属し小劇場で活躍する役者がたとえどれほど演技がうまくても、いきなり月9の主役に抜擢されるということはありえない。

芸能界とは信用がものをいう世界だ。そしてその信用を担保するのは芸能事務所だ。AKB48がテレビに冠番組をたくさん持ったのはおニャン子クラブで社会現象を巻き起こした”あの”秋元康がプロデューサーだからであり、ジャニーズのアイドルをテレビで見ない日はないのはまず大前提として彼らが”あの”ジャニーズ事務所所属だからである。テレビに出るための道は「テレビに強い事務所」の中にあると言って過言ではない。(その代わり彼らには「テレビに出るための」競争がある)

それでは岩本町芸能社はというと、失礼を承知で言ってしまえば無名と言わざるを得ない。裸一貫で設立したばかりの芸能事務所にテレビ業界への強力なコネなどありようはずもない。だからえのぐは現場に出るしかなかった。テレビアイドルではなく、ライブアイドルとして生きていく以外に選べる道はなかったのだ。

では、ライブアイドルとして生き抜くためには何をすればいいのか。ライブアイドルの生態を見ていこう。

ライブアイドルの活動の主軸はライブ、その中でも特にライブハウスでの公演が主体となる。ライブハウスで公演を行う場合、代表的な取引形態として「チケットバック制」や「チャージバック制」がある。ライブハウス側、あるいはイベンターから一定のチケット販売ノルマが課され、それ以上に集客が得られた場合はその分が出演者側の利益になる。もしくは最初から一枚単位でチケット売り上げをライブハウス側と出演者側で折半する場合もあるが、いずれの形態にしても、施設維持費が高く興行がこけた際のリスクが大きいライブハウス側の赤字を防ぐ仕組みとなっている。出演者側の取り分はチケット売り上げだけでは多くの場合赤字、利益があっても微小となるので、これに加えて物販等での収益が出演者側の主な収入源となる。

そしてこの形態では、一度の公演でアイドル側の手元に入る純利はかなり少ないものになる。もっと稼ぐためには公演数を増やしていくしかないが、自分たちが主催してライブハウスと交渉し、スケジュールを調整してチケットを売り捌きライブを開催するというのを年間に何十本もやるというのは現実的な話ではない。物販売り上げにしても毎度毎度何かグッズを買ってくれというのは厳しいものがある。客の財布にもスケジュールにも限界があるのだ。どれだけ熱心なファンでも、毎週のように現場に足を運んでチケットを買ってグッズを買ってくれというのは、限度を越えた話だ(無論それをやる人もいる。だがそれを前提にしていいわけではない)。それでは大きな箱で年数回の大規模なライブをやって一気に回収すればいいのかというと、例えばZeppクラスの箱を借りようとすると余裕で二桁~三桁万円が飛んでいく。一度でもこければ、中小規模のアイドルグループなら致命傷になりかねない額だ。

趣味でやっているならともかく、仕事としてアイドルをやるのならば、ライブの収支をプラスにするだけでなく、これで食っていけるぐらいには稼げるようになりたいのだ。もっと言えばタレントだけでなく、その活動を支える裏方スタッフたちの生活も、自分たちの興行で支えられるのが理想だ。そのためにはどうにかして事業として黒字に乗せ、経営を安定させたいところだが、ライブで食っていくというのは並大抵のことではない。自分たちだけでライブで稼ごうというのは、必ずどこかで限界が来るのだ。

それではライブアイドルたちはどのようにして生計を立てているのか。

彼女たちの生計を支えているのは、ワンマンではなく対バン・フェスだ。ライブアイドルたちは持ち回りで対バンライブを主催し、お互いにオファーを出し合うことで公演数を確保しているのだ。

これなら毎週末のように、どこかで誰かが主催したライブが開催されている。主催の負担も分散できるし、ライブハウスの回転も止まらない。現場は常に動き続ける。

そして現場に来るファンたち。家でごろごろしながら何でも娯楽が手に入るこの時代に、それでも現場にやってくる人たちというのは、目当てのアイドルが見たいという以前に何よりもまず現場が好きだから来るのだ。彼らは現場というカルチャーを愛しているのだ。それぞれに推しは違えど「現場のこの空間が好き」というゆるやかな共感が彼らにはある。だから彼らは現場で出会ったほかのアイドルのことも「ゆるやかに」好きになっていき、共演をきっかけにファン層にも「ゆるやかな」交雑が起きる。ファン層が澱みなく新陳代謝をはじめるのだ。古い血が抜かれ、新しい血が入ってくる。これはコンテンツ全体の寿命を延ばすために必須の流動現象である。

そしてこの形態ならばファン一人一人の負担も軽くできる。自分一人の財布で推しのアイドルを支えるのではなく、ライブハウスを中心としたアイドルカルチャー全体に、全員で少しずつ水をやるのだ。現場全体が「うまく回る勢い」でそこに根を下ろしたアイドルたちの懐が潤うようになれば、今度はこのカルチャー自体をもっと大きくできる。カルチャーが成長すれば、より多くの人を呼び込めるようになり、流れるお金の総量も増える。そうやって全体で高め合っていける構造が、ライブアイドルカルチャーにはあるのだ。ライブハウスという土壌を中心として、アイドルとファンたちは一種のコロニーを形成していると言える。

そしてこの構造にとって、コロナ禍がどれほど致命的だったか想像いただけるだろうか。血の巡りが止まれば壊死していくように、人が来なくなればどんなカルチャーも衰亡は免れない。アイドルとファンとライブハウス、この三者で成り立つライブカルチャーにおいてライブハウスは全体を支える土台の役割を果たしている。ライブハウスという「場」が死んでしまったら、その上に乗っているライブアイドルの生態系全てが死滅するのだ。彼らは一蓮托生、運命共同体だ。栄える時も一緒ならば、滅ぶ時も共に滅び去る。

もし、この苦境において「自分たちだけが」助かろうとするものがいたら、彼らはどう思うだろうか。「VRアイドル」である自分たちにはほかに方法があるからと、自分たちには関係ないからと、現場を見捨てて我先に逃げ出し、ライブカルチャーのおいしいところだけを吸って去っていく薄情者がいたら、彼らは果たして、VRアイドルを歓迎してくれるだろうか。同じステージに立つ仲間だと思ってくれるだろうか。

これが、どんなに苦しくてもえのぐが現場を捨てなかった、捨てるわけにはいかなかった理由だ。えのぐがライブアイドルとして大成するためには、ライブアイドルカルチャーの内側に受け入れてもらうことが必須条件だった。まず何よりも彼女たちに仲間だと思ってもらわなければならなかった。同じ戦線に立つ戦友だと思ってもらう必要があったのだ。

えのぐに今一番必要だったのは、仲間との連帯だったのだ。

2021年5月1日~5月3日。えのぐはリアルアイドルとの対バンライブ「アイドル同盟 2MAN LIVE《Beyond the Dimension》」を主催した。

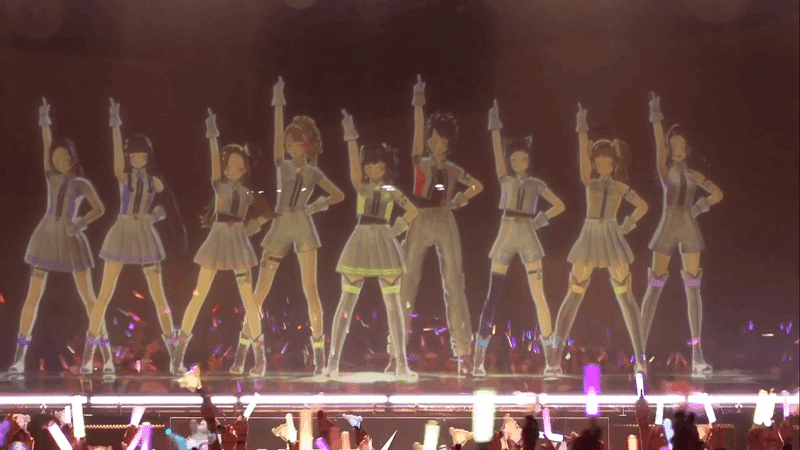

アイドルメディアPop'n'Rollを後援に置き、純情のアフィリア、かみやど、#ババババンビ、SUPER☆GiRLSと現代アイドルシーンを牽引する勢いを持つ現場アイドルたちを対戦相手に迎えたこのライブは、まさに次元の壁を越えてVRアイドルとリアルアイドルの同盟締結を世に知らしめる鏑矢となった。まさしくあの日TIFのHOT STAGEで宣言した通り、バーチャルアイドルとリアルアイドルが同じステージに立つ光景を、現実のものとしたのだ。

残念ながら直前で無観客開催になってしまったが、会場となった池袋 harevutaiは2019年に新設されたばかりの「未来型ライブ劇場」であり、通常の物理ステージに加え4K対応LEDスクリーンと透過スクリーン、3Dホログラムといったバーチャルタレントのライブに適した設備が常設されており、えのぐとリアルアイドル両者にとって万全のパフォーマンスを発揮できる会場であったことに間違いはない。

《Beyond the Dimension》は、VRアイドルえのぐからリアルアイドルたちへの打診だった。志を同じくする彼女たちへ送った、「友達になりたい」というメッセージだった。

/

— Pop’n’Roll 🍭 アイドルメディアのポップアイコン (@popnrolltv) May 31, 2021

5⃣月にたくさん読まれたライブレポート🎨

\

えのぐ/#ババババンビ[ライブレポート]お互いへのリスペクトがカラフルに交差した池袋の夜「ずっと一緒にライブをしたいと言い続けてきたので、今日は本当に嬉しい」

#えのぐ @rbc_geino @babababambi01https://t.co/JlHoYF9QPp

そしてその返答は、意外なほど早く訪れた。

【📢12月主催ライブ情報解禁】

— #ババババンビ (@babababambi01) November 9, 2021

12/14(火) #ババババンビ presents「#馬馬馬馬鹿者祭 」開催🎉

初アンスさんえのぐさんとのスリーマンライブin白金高輪セレネ🌇人気の2グループ様とバンビと皆さんで特別な主催イベントとなりますように🌈✨

⏰明日11/10(水)20:00先行抽選https://t.co/fUBa8mgdi4 pic.twitter.com/HVpyOMhEk8

#ババババンビ主催スリーマンライブ「馬馬馬馬鹿者祭」

そのゲストに、リアルアイドルであるアンスリュームと並んでえのぐにも出演オファーが舞い込んできたのだ。会場は白金高輪にあるライブハウス「SERENE b2」。毎日のようにアイドルのライブが開催されている、現場アイドルシーンの中心とも言える箱だ。大型の高解像度LEDスクリーンも備えており、えのぐにとっても良い環境と言えた。

【🔥スリーマンライブ記念写真】

— #ババババンビ (@babababambi01) December 16, 2021

12/14(火)#ババババンビ presents馬馬馬馬鹿者祭🌈出演頂いたアンスリュームさんとえのぐさんと来場の皆様と記念撮影📢

沢山のご来場🧨そしてニコニコ動画での視聴有り難う御座いました🎉

配信はアーカイブにて視聴可能🌅#アンスリューム #えのぐ #ババババンビ pic.twitter.com/np46oyXLu8

「呼んだら呼ばれる」。極めてシンプルな現場の流儀が、えのぐの現場アイドルシーンへの招待状となった。

2016年から都内ライブハウスを中心に毎月定期開催されている老舗アイドル対バンライブ「DDD〜Discovery iDol Depot〜」

◤#えのぐ ライブ出演情報 #1◢

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) January 16, 2022

【2/11(金・祝)】#DDD ~Discovery iDol Depot~

🎪会場 : 白金高輪SELENE b2

🕒時間 : OPEN 9:30 / START 10:00

💰料金 : 前売り ¥4,000 / 当日 ¥5,000

※各+1D

🎫販売 : 1/17(月) 20:00~2/10(木) https://t.co/U8tfE2TBEA

2022年、えのぐ初陣🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bACoTFCF6P

20組以上のリアルアイドルの中に、えのぐの姿はあった。

こういったイベンター主催の対バンでは、何よりも動員実績がものを言う。えのぐがここに呼ばれたということは、えのぐの実績が評価されたのだ。えのぐを呼べば動員が見込めると、現場アイドルとしての地力が買われたのだ。そして対バンで結果を出せば、それが次の実績へと変わり、次のオファーを呼ぶ。現場の好循環が、えのぐを新たなステージへと連れて行った。

\\🎨開催まであと3日🎨//

— Lit Japan【公式】 (@LitJapan_main) April 2, 2022

BABY-CRAYON〜1361〜(@baby__crayon)さん

えのぐ(@rbc_geino)さん

メタモル!!!(@METAMOL_FOURZE)さんも出演!

4/5(火)#ぷちりっと by Lit Japan

@白金高輪SELENE b2

📝前方S ¥6,500

一般A ¥3,800(各別途1D)

🕛開場 11:30 / 開演 12:00

🎟https://t.co/84wCA7ppYH pic.twitter.com/hqWAxs0R4w

【ℹ️お知らせ】

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) June 8, 2022

『 LEADING PALETTE!! 』

タイムテーブルが公開されました!

🗓6/12(日) 開場10:30開演11:00

🎪白金高輪SELENE b2

✧出演✧ 15:30~16:00

✧特典会✧ 16:20-17:20(C)

✧前売✧ ¥2,500(+1D)

~6/11 23:59迄(先着)https://t.co/rBlcQKuhvS

ご来場を心よりお待ちしております✨#えのぐ pic.twitter.com/89sBKNqgIV

台風で中止となってしまったTIF2021初日には本来、えのぐの出演が内定していた。TIFはオンライン開催であった2020年から「バーチャルTIF」を新設し、バーチャルタレントの招致にも力を入れていた。TIF2020でのえのぐの出演は「バーチャルTIF」のほうであり、「Dreamin´World」の作曲を手掛けたi☆Risの友希さんとのコラボステージなども組まれた。

だが、再び現地開催が帰ってきたTIF2021にて、えのぐに届いたのはTIFとバーチャルTIFのダブルオファーだった。2019年と同じくHOT STAGEがえのぐには用意されていた。えのぐを呼ぶなら「こっち」だと、TIF側は判断してくれたのだ。

アイドルシーン内に、着実にえのぐを迎え入れる用意が整ってきていた。

そして迎えたえのぐ4周年ライブ。会場は立川ステージガーデン。冠された題は「possible」

2022.3.5

— 鈴木あんず Anzu Suzuki(えのぐ) (@anzu15_225) February 7, 2022

to the top 挑む 幾度でも pic.twitter.com/LbJssNBSii

このライブでえのぐは2022年の年間目標として「ライブ50公演出演」を掲げた。これが何を意味するか。年間50本のライブに出るということは、ほぼ毎週末ペースでライブに出るということだ。即ちそれは、毎週末ペースで現場に呼ばれるほどにアイドルシーンからの厚い信頼を勝ち取るということを意味する。

この年間目標が達成された時、アイドルライブの現場にえのぐの姿があることは、もはや「当たり前の光景」になる。あの日TIFのステージで叫んだ「バーチャルアイドルとリアルアイドルが同じステージに立つ未来」を、今年中に実現させると予告したのだ。

その一方でえのぐは、夏のワンマンライブを豊洲PITで開催することをこの時点で告知していた。豊洲PITのキャパシティはライブハウスとしては国内最大であり、これ以上の箱はない。Zepp、立川、豊洲を踏破すれば、国内のライブハウス級は制覇したことになる。これは現場アイドルとしてはトップランカーにまで上り詰めたといって差し支えない。

もはやえのぐにとって、頂点は手の届くところに来ていた。

IMPOSSIBLE(不可能)のIMを塗り潰すに留まらず壁ごとぶち抜いたPOSSIBLEのキービジュアルは、彼女たちがバーチャルとリアルの壁を壊し不可能を可能に「既にした」のだという確かな手応えを、何よりも雄弁に語っていた。

そしてこの挑戦がどのような結果に終わったかは、皆さんもご存じの通りである。

仲良しの #Appare! さんと #えのぐ の2マンライブが決定しました😊💖

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) May 24, 2022

Appare! Presents

◤Appare!とえのぐ仲良し(仲良くなりたい)2マンライブ!◢

🗓6月19日(日)18:00(17:30open)

🎫https://t.co/EAQ36XohS3

前売:¥2,000 + 1D

当日:¥3,000 + 1D

先行受付 : 5月24日(火)20:00~5月30日(月)23:59 pic.twitter.com/hK5FBKMPYL

🔥⭐️#Appare×#えのぐ コラボ映像⭐️🔥

— Appare! (@official_appare) June 19, 2022

『ファイヤースター』 @ 白金高輪SELENE b2

楽しい2マンライブでした😆❤️🔥#Appareいったれ日比谷野音 pic.twitter.com/Df6DciRs3u

\ゲスト解禁/

— アンスリューム (@anthurium0317) May 23, 2022

『ツアーでここいく?

いざ #青クマリューム 出陣ツアー』

ゲスト発表🙌🐻💙

6/4仙台 #ukka

6/18甲府 #Appare!

6/19長野1部 #Kolokol

6/19長野2部 #ツインペイル

6/30東京 #えのぐ

🎫〜5/24 23:59迄(先行抽選)https://t.co/EIxfw8WISB

ツアーが更にアチアチ🤟

先行抽選明日迄‼️ pic.twitter.com/sJPVLeH8FI

「なら、真っ白から始めよう。」

— 夏目ハル Haru Natsume(えのぐ) (@haru_neee) November 16, 2022

RELEASE PARTY Vol.3 ありがとうございました!!

アップアップガールズ(2)さんのキラキラしたパフォーマンスとえのぐライブを見守ってくれた温かさに感動しました😂✨

皆さんのおかげで素敵なイベントになりました!大感謝💓#なら真っ白から始めようリリイベ pic.twitter.com/KvRHh4oGmB

今夜も #推しまい ありがとうございました✨ マジカル・パンチラインから、沖口優奈さんが人情占い師として遊びに来てくれました🔮✨沖口先生ありがとうございます…! #BtD2022 でまた逢えるの今から楽しみです😊❤️推しまいにもまた是非遊びに来てくださいね~!!待ってます☺️! pic.twitter.com/TB8NQ5GPQz

— 白藤環 Tamaki Shirafuji(えのぐ) (@erimakitamaki) April 30, 2022

DDDありがとうございました!!

— 日向奈央 Nao Hinata (えのぐ) (@hinao_23ku) December 18, 2022

年内最後の対バン!!めちゃくちゃ楽しかった!!みんなも一緒に盛り上がってくれて本当に嬉しかったです✨#えのぐ pic.twitter.com/isUnC8t6GB

2022年のえのぐのライブ出演数のうち、大部分をリアルアイドルとの対バンが占めていた。

一人では届かない目標にも、仲間がいれば届くのだ。ただそれだけの、極めてシンプルな話だ。

TIF2022。再びえのぐはTIFのステージに帰ってきた。

またしても一番槍をつけたHOT STAGEに加え、今年から新たに始まった企画「TIFアイドル総選挙2022」にもエントリーし、持ち時間15分のパフォーマンスでのファン投票で中間3位、最終4位の結果を残した。

TIFアイドル総選挙 予備選挙結果発表✨

— TIP&TIF 公式 (@TIP_TIF_staff) August 6, 2022

1位 Appare!

2位 ナナランド

3位 #ババババンビ

本選挙に駒を進めたのはこの3組🎉

本選挙は明日の19:40からHOT STAGEにて開催されるグランドフィナーレ内で行われます❗️

投票方法は追ってお知らせします

是非明日もお越しください🔥#TIF総選挙2022 pic.twitter.com/wnwZGno0XG

本選出場こそ逃したものの、このそうそうたる面子の中で4位という具体的な数字が出たことの意義は大きい。また、TIFコミュニティで行われたTIF2022のベストシーンを決めるファン投票では、えのぐは「神がかってたパフォーマンス賞」を受賞した。

#TIFコミアワード 結果発表🎊

— TIFコミュニティ 公式 (@TIF_Comm) August 22, 2022

みなさんに投稿いただいたTIF2022の「名シーン」の中から、投票でベストシーンを決定しました👏

🎉神がかってたパフォーマンス賞

えのぐ(@rbc_geino)

🎉初出演とは思えないで賞

タイトル未定(@MiteiTitle)

🎉縁ターテイメントアイドル賞

九州女子翼(@ITR_KGW)

もはやえのぐの存在は、アイドルシーンにとって無視できない存在になってきていた。VRアイドルえのぐここにありとTIFという碑に刻み付けた動かぬ実績は、彼らアイドル人を戦慄せしめるものであった。――我らは既に、ここまで来ていると。

不可能を可能にしたえのぐの2022年を象徴するものが、Beyond the Dimension 2022にある。

SERENE b2で5月3日~5月5日の3日間にわたり開催されたBtD2022は、ゲストにAppare!、iSPY、アンスリューム、群青の世界、#よーよーよー、#2i2、キングサリ(体調不良により出演キャンセル)、純情のアフィリア、マジカル・パンチライン、#ババババンビと、総勢10組ものリアルアイドルを迎えたフェス級の大公演となった。久しぶりの顔合わせとなったものもいれば、すっかり顔なじみとなったもの、念願かなって初共演となったものもいるが、その中でも昨年のBtDに出演し、惜しまれながらも2021年6月に解散となったかみやどから、萩田こころと三葉みゆの両名が今度はiSPYのメンバーとなって共演叶ったことは嬉しい再会となった。

そしてこのBtD2022にて、えのぐの楽曲「スタートライン」の歌詞の一部を改稿したアレンジ版「スタートライン 2022ver」がサプライズ披露された。以下に改変部分の歌詞を抜粋する。

今 星たちが 目指す彼方

巡りあって 描くシナリオ

その結末を 見届けてまた

新しい旅に出る

今から 僕達が歩く道を

照らす光 散りばめた空

さぁ 彩ってくれるあなたと

スタートラインへ

気づけば彼女たちは、結末にまで来ていたのだ。

バーチャルアイドルとリアルアイドルの共演が当たり前になる光景は、今まさにえのぐの目の前に広がっていた。このステージこそが、成し遂げた証なのだ。あの日願った未来は今、えのぐの手の中にあった。

BtD2022で高らかに歌い上げられたスタートライン2022verは、革命達成の宣言に他ならなかった。TIF2019のHOT STAGEから始まった革命の道は、ここBtD2022にて、ついに報いを得た。えのぐは、世界を変えたのだ。その動かぬ証拠がここにある。見よ、もはや彼女たちの間に、一切の壁はない。

#BtD2022 えのぐみさんも配信で見てくれたみんなも本当にありがとう🥺‼️

— 藍井すず(Appare!) (@appare_suzz) May 3, 2022

Appare!の藍井"ずず"です(改名)

えのぐさんのファイヤースター超可愛かったしMagicのあんずちゃんの落ちサビ…最高…😭そしてフラストレーションガールきけました本当に楽しかったです(早口)

これは楽しそうなオタク(私) pic.twitter.com/eIhWfbVDx3

#BtD2022 ありがとうございました💖

— 純情のかなりん🐶 (@kana_afilia) May 4, 2022

背景がキラキラで高まりました☺️❤︎

ライブもたくさん盛り上がってくれてありがとう❣️

すっごく楽しかったよ〜🥰

またえのぐさんとライブができますようにっ🙏 pic.twitter.com/YARdSv1cLN

こうしてえのぐは世界を塗り替えた。君たちはもう、えのぐが塗り替えたあとの世界にいる。その現前たる事実は受け入れてもらわねばならない。スタートライン2022verはえのぐの革命達成を告げる凱歌として、数々のアイドル対バンライブで、TIFの会場で、えのぐ2ndアルバム「なら、真っ白からはじめよう。」収録曲として、世界中に広がっていった。

BtDが終わり、アイドルたちはそれぞれの旅路へと帰っていく。

革命の達成を見届けたえのぐもまた、新しい旅に出る。

鼓動の先へ pic.twitter.com/VLapd6nL6h

— 鈴木あんず Anzu Suzuki(えのぐ) (@anzu15_225) December 5, 2022

えのぐにとってはこの革命達成すらも、果てしない夢の途上だからだ。

革命の先にあるものは何か

王へ至る道

えのぐが活動当初から掲げてきた目標は、えのぐの夢は、「世界一のVRアイドル」だ。

ここでふと疑問に思う。「世界一のVRアイドル」とは、一体何だろう。どうすれば「世界一のVRアイドル」になれるのだろうか。

Zeppや豊洲や武道館のような大きな箱でライブをすればなれるのだろうか。大勢の観客を集めればなれるのだろうか。たくさんのお金を稼げばなれるのだろうか。いや、それは結果としてついてくるものだ。えのぐが世界一のVRアイドルを目指して邁進してきた、その道中で必然的にクリアするチェックポイントであって、最初に向かおうと決意した目標地点ではない。

世界一のVRアイドル。字義から単純に受け取るのなら、「VRアイドル」の「世界一」になることだ。VRアイドルの中で一番になればいい。

だがそれは、おかしな話だ。だって彼女たちは最初から一番だったのだから。VRアイドルとは、彼女たちが始めたのだから。

正確には「VRアイドル」あるいは「バーチャルアイドル」と称される存在は昔からあった。だがそれは「キャラクターコンテンツ」だったり、「フィクション」として演じるものだったり、非実在のソフトウェアだったりと、何かしらえのぐとは「違うやり方」で、「違う世界」で表現する/される存在たちであった。厳密な意味でライブをして、リアルタイムで「活動する」VRアイドルは、2018年3月に、世界で初めてえのぐが始めたのだ。えのぐの活動の歴史には、常に「世界初」の冠詞がついて回った。

買ったぜー!

— 虹鱂(rainbow)🎨 (@P_reticulata_gp) December 25, 2018

世界初だから、新聞載るかな~って思ってたら本当に載った✨

嬉しいですね!#VRアイドル #えのぐ #バーチャル握手会 pic.twitter.com/uJ1Zw9tErp

えのぐは常に世界の先端を切り拓いていった。まだ誰も足を踏み入れたことのない無人の地平を、風を裂いて進むのが、えのぐの旅だった。

えのぐは最初から一番だった。一番乗りで、世界に一人だった。

えのぐの夢は、最初から達されていたのだろうか。これがえのぐの見る夢なのか。

一人きりの世界で座る玉座に、何の価値があるだろう。

えのぐは一人ぼっちになるために生まれてきたのではない。

えのぐが夢見る「世界一のVRアイドル」は、栄冠でなくてはならなかった。

誰が見ても凄いとわかる、栄誉ある王者の称号でなくてはならなかった。

では「世界一のVRアイドル」が、VRアイドルの中の一番が「凄い称号」になるためには、どうすればよいか。答えは一つしかない。

VRアイドルを、普及させることだ。VRアイドルという概念を一般化し、世界中の誰もが知っている「当たり前の」ものにする。そして何よりも、VRアイドルの人口を増やさなくてはならない。えのぐが耕した無人の荒野に入植してくる、次代のVRアイドルを担う後進たちを育て、VRアイドルという文化を豊かなものにすること。そしてその豊かになった、大勢のVRアイドルたちが活躍する世界の中で「一番」になって初めて、えのぐの夢は叶えられるのだ。

ゆえにこそ、えのぐの夢のためには、世界を革命する力が必要だったのだ。

えのぐの夢に立ちはだかるのは、世界そのものだった。たった5人の少女たちに課せられた使命は、世界を覆すことだった。

それではここで一つ問題を出そう。革命を起こすには、どうすればよいか。

これまで世界になかった、まだ誰も見たことがないような新しいものを広めるためには、どうするのが正解だろう。その「新しいもの」の素晴らしさを喧伝して回ることだろうか。僕らの「新しいもの」は君らの「古いもの」よりも優れていて画期的で面白くて、旧時代のものよりもカッコよくて便利で自由で可能性に満ち溢れていて、自分たち「新しい」側が正しいのだと啓蒙し、だからみんな時代遅れになる前にこっちに乗り換えたほうがいいと急かすことだろうか。全て不正解だ。

君らも知ってのとおり、このような性急な手段をとった革命の悉くは悲惨な結果に終わっている。成功する革命の方法は一つしかない。

それは、彼らの懐に入り込むことだ。よき隣人として親しみ、社会の一員としての信頼を受け、自分たちがここに存在していることの正当性を、彼ら自身の言葉で認めさせることだ。

どんな集団も、異物が侵入してくれば排除の力が働く。抵抗しようにも、必然的に少数派である革新者がまともに正面衝突したところで勝てるはずがない。だから排除されないための手段は一つしかない。「異物」でなくなってしまえばよいのだ。彼らの輪の中に入り、仲間として正式に受け入れてもらえば、彼らの共同体は革新者にとっても「自分たちの」ホームになり、そして彼ら隣人たちは知らずのうちに「革命の同胞」になる。もちろんそこにいつわりがあってはならない。いつわりなく共同体の仲間に入るにはどうすればいいのか。いかなる共同体も何がしかの「神」を抱いて作られるものだ。それは文字通りの信仰の対象であったり、国家というシステムであったりする。そしてアイドル共同体の神とは何か。それは矜持という名のステージの神だ。すべて舞台に立つアイドルは、この神に仕える敬虔な信徒だ。

革新者にとって、伝統とは、旧態依然とは、神とは敵か。違う。最大の味方だ。相手の神の名において自らの正当性が認められれば、誰も文句をつけられなくなる。それこそが革命を成功させる唯一の方法だ。

温故知新とは道徳的なおためごかしにあらず、最終的な闘争の勝利のための、極めて実用的なメソッドだ。

だからえのぐは、最も原始の音楽のかたちである「ライブ」に懸けたのだ。この音楽の神に仕える方法は、一番明確だからだ。誰が見ても明らかな、文句のつけようもないただ一つの条件は――ステージの上の一瞬の煌めきに、すべてを懸けること。

えのぐの革命の道のりは3つのフェーズに分けられる。第一段階、デビューから2周年のColoesまでは、歌とダンスのパフォーマンスの地力を鍛える期間だった。まずはこれがなければ話にならない。初年度では5か月連続のyoutube配信ライブ、二年目はINSPIXでの定期公演で、えのぐは勝負の場に出るために必要な場数を踏み、弾丸を籠めて時を待った。

そして「次章」からが文字通り、えのぐの第二ステージの幕開けだった。ひたすら現場に出て修行を重ねる日々。自分たちだけのオンラインでは得られない、現場の生の空気感を肌で感じ、現場文化に積み重なった歴史を学ぶことが必要だった。そして現場という彼女たちアイドルの領域に出ることで、「えのぐはちゃんとライブをやっている」ことを、アイドルシーンの目に留めることこそが、一番の狙いだった。えのぐが”ちゃんと”アイドルをやっている姿を見れば、彼女たちの心には必ず響く。何故なら彼女たちは、誇り高きアイドルだからだ。自分たちが大事にしていることを大事にしてくれる人を見たら、誰だって嬉しく思うものだ。むろん逆も然り、自分たちが大事にしているものをないがしろにされたら誰だって腹が立つ。そこに懸ける思いが強ければ強いほど、即ち矜持をもって仕事をするプロたちにこそ効果はてきめんだ。「価値観を共鳴」させることで、えのぐは水面下で、リアルアイドルたちの中に、ステージを作るプロの職人たちの中に、着実に「同志」を増やしていった。えのぐの現場修行はバンドを引き連れ、灼熱の10daysを駆け抜け、自分たちの力でKT Zepp Yokohamaという雲の上の星光る空にまで昇りつめた雲外蒼天をもって、ひとまずの皆伝となった。

これ以上の景色を見るためには、えのぐだけの力では辿り着けない。しかし必要な布石はすでに打ってあった。それこそが第三フェーズ、えのぐがアイドルシーンに投げかけた波紋が、結果となって返ってくるターンだった。一度この段階に入ってしまえば、もう流れが止まることはない。もはやえのぐだけが盤面を動かしているのではない。大勢の仲間が――否、彼らの奉じるカルチャーの価値が、世界そのものが、えのぐのために動いている。VRアイドルえのぐのために、世界は自ら形を変える。この流れを止める方法など、存在しない。

道理を通し、歴史を味方につけ、大局を動かせば、自ずから世界はひっくり返る。これが革命の正式な作法だ。

そしてえのぐはこの「やり方」に順じたまでだ。こうしてみれば、えのぐの革命達成が偶然や一過性のバズではなく、必然だったことはよくわかるだろう。えのぐの革命は成るべくして成ったのだ。「possible」の題とキービジュアルの「やり遂げた」表情が、BtD2022で披露されたスタートライン2022verが、もはやこの時点でえのぐの勝利が確定していたことを何よりも雄弁に語っている。必要なのはあとは、時間だけだった。実績という、これから確実にえのぐの手元に入って来るカードが揃った時、世界はひっくり返る。その未来は、確実な運命だった。

長く険しい道のりであったが、この道で合っていたのだ。一見して遠回りに見えた道はしかし、唯一頂上へと通じる道、即ちそれは王道だった。世界一のVRアイドルはこの道を真っ直ぐ進んだ地続きのところにある。あとは、進むだけだ。どこまでも真っ直ぐに、高みを目指して。

革命を達成した今のえのぐが目指す次のステージには、どんな景色が広がっているだろう。

「enogu 4th Anniversary Live - POSSIBLE -」のステージはジャングルで、滝が流れていた。

滝 水出てるver.

— ミヨシケイ (@KEIMee344) March 7, 2022

#POSSIBLEの思い出 pic.twitter.com/yjcdvzhjaL

そしてこのステージに立ったのは、えのぐだけではなかった。いつものバンドメンバーに加え、BRAVERを作曲したギタリストのサクマリョウ氏と、ビジュアルポイアーティスト「POI LAB」、ダンスパフォーマンスチーム「ELEVENPLAY」がゲスト参加し、えのぐの歌とコラボした見事なステージを見せてくれた。

enogu 4th Anniversary Live

— POI LAB (@POI_LAB) March 9, 2022

-POSSIBLE- ゲスト出演させていただきました☆

ビジュアルポイ&アリベイル&FTポイでLIVEを彩りました♪ありがとうございました!!#POSSIBLE #えのぐ #ポイラボ #poilab pic.twitter.com/5ghznJVprn

しかしあれよね、とくにイレブンさん(?)のダンスは止め画だと面白さが伝えにくいよね。緩急剛柔と制動。#POSSIBLEの思い出#えのぐ #POSSIBLE (ii) feat. #ELEVENPLAY pic.twitter.com/LR4KaxoGBh

— グレーなあるぱか🎨🐻 (@alpaca_graying) March 8, 2022

#POSSIBLEの思い出

— サクマリョウ/SAKUMARYO (@nc_ryo) March 7, 2022

1.自分の足元

2.パス(宝)

3.えのぐが用意してくれた差し入れ(宝)

4.バンドメンバー(宝) pic.twitter.com/fc7Dp8ZZ6C

豊洲PITで夏冬開催された2022年のえのぐワンマンライブ「大絶響祭」

2022.8.27

— 鈴木あんず Anzu Suzuki(えのぐ) (@anzu15_225) August 8, 2022

大絶響祭 2022 SUMMER in 豊洲PIT

― 大きく 絶えず 響け。― pic.twitter.com/s9sjztS2OW

”和×VRアイドル”をテーマとした「大絶響祭 2022 SUMMER」では、和楽器演奏家ユニット「Godai」と和太鼓チーム「四荒八極」、日本舞踊界からは「西崎櫻鼓 with おどりの空間」、剣舞集団の「SAMURAI ARTIST KAMUI」がゲスト参戦し、舞台上は和太鼓が響き小町が舞い踊り連獅子が髪を振り剣戟が繰り広げられ、とてつもないことになった。

2022.8.27開催

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) September 10, 2022

大絶響祭 2022 SUMMER in豊洲PIT

ライブの素敵な瞬間を編集した"ハイライト映像"がYouTubeで公開です🎤✨https://t.co/aqGGvGiURz

出演者:えのぐ feat. Godai,四荒八極,西崎櫻鼓 with おどりの空間,剱伎衆かむゐ#大絶響祭2022SUMMER #えのぐ pic.twitter.com/uuu7aRFKl4

2022.8.27 はとてつもなく刺激的で、とてつもなく楽しく、とてつもなく熱いの祭りとなりました!ご一緒できてホントによかったです。ありがとうございました!

— 響 道宴&すたっふ (@cib_hibiki) August 29, 2022

また、ファンの皆さまの温かさにも感動いたしました!

#大絶響祭2022SUMMER #えのぐ #Godai #四荒八極 https://t.co/nN9im15ZXj pic.twitter.com/xlPtE0yg6O

#大絶響祭2022SUMMER

— Samurai Artist KAMUI (@kamui_info) August 27, 2022

楽しい時間をありがとうございました❗️

えのぐさんと会場のお客様の一体感が伝わってきたステージでした。

また、ご一緒出来るのを楽しみにしております🌙

出演者の皆さん、ありがとうございました!#えのぐ #Vtuber #Godai #剱伎衆かむゐ #SAMURAI#豊洲PIT #殺陣 pic.twitter.com/eKOsstee4M

西崎櫻鼓 with おどりの空間 の皆さん!

— 日向奈央 Nao Hinata (えのぐ) (@hinao_23ku) August 28, 2022

歌詞に合わせてたくさん遊びを入れてくださったり、時に激しく時に美しく舞っていて、どこをとっても素敵でした……。一緒に楽しい時間を過ごせて幸せです💭✨#大絶響祭2022SUMMER pic.twitter.com/LHzYzXHgJZ

えのぐさんのライブ #大絶響祭2022SUMMER に西崎櫻鼓with踊りの空間で出演させていただきました👘

— 壱叶 朔彩 (@IchikaSaaya) August 27, 2022

ありがとうございました✨

100tハンマー!!!! pic.twitter.com/jEMqZsLxCk

”ブラスバンド×VRアイドル”をテーマとした「大絶響祭 2022 WINTER」では、信頼と実績のいつメン5人に加えトランペット、トロンボーン、サックスのブラスバンドチームを編成した総勢15名ものビッグバンドが爆音を奏でる中、フリースタイルバスケットボールのプロプレイヤー3名による圧巻のパフォーマンスや、それぞれ一線級で活躍するダンサーたちが結集したドリームチームによる煌びやかなシアターダンスが繰り広げられた。

本日開催の #えのぐ ワンマンライブ『#大絶響祭2022WINTER ☆ Beat of Stellar』第一陣無事終了しました!

— Shota a.k.a LAZY BEAR (@fsb32shota) December 28, 2022

ファンの皆さんがすごく暖かく全力で楽しんでパフォーマンスすることができました⛹️♂️🔥

えのぐメンバー、ビッグバンド、スタッフ、ファンの皆さん本当にありがとうございました!@rbc_geino pic.twitter.com/0wiKYFuXgW

#えのぐ ワンマンライブ『#大絶響祭2022WINTER ☆ Beat of Stellar』最強でした!!

— 舞生ゆう (@YuuMaiki) December 28, 2022

楽曲の良さに加えて、えのぐメンバーの生歌、ビッグバンドの重厚な音圧、会場のみなさんの熱気と一体感で踊っていてめっちゃくちゃに楽しかったです!!参加させて頂きありがとうございました✨@rbc_geino pic.twitter.com/E5upcvPFSc

それはまるで、ラスベガスのショウのような。

さながら、ブロードウェイのレヴューのような。

あるいは、町にやってきたサーカス団のような。

純粋なる、グレイテスト・ショウだった。

「possible」以降、2022年のえのぐのライブは「総合ライブエンターテイメント」を銘打っている。老若男女を問わず、言葉の壁を越えて世界中の誰もが楽しめるステージ。それが今のえのぐの目指す目標だ。えのぐは今、明確に海外進出を視野に入れている。そしてこのステージに集ったゲストは誰もが世界の舞台で戦う第一級のステージパフォーマーたちばかりだ。えのぐが目指すビジョンはここにある。

えのぐのライブにくれば、世界最高のショウが見られる。

それはまさしく、全てのステージの王になることに他ならない。

ラスベガスを、ブロードウェイを、サーカスを超えて、えのぐは世界の頂点に立つ。

えのぐはこれから、世界と呼ばれる高みへと挑戦する。

「世界一のVRアイドル」は、その最高峰の頂にある。

えのぐを人に見せたときに高確率で言われることがある。

「なんでこの子たちはVRなの?」

それは「生身で勝負しないのは”ずるい”」という非難であったり、「結局現場でやるんならVRじゃなくていいじゃん」という率直な疑問だったりする。しかし、えのぐの活動を深く理解してくれた人もまた、理解に苦しむのだ。「こんなに正々堂々とやっているのにVRなのは”もったいない”」と。

VRという言葉には自由さがつきまとう。しかし実態はここまで話してきた通りだ。VRは、不自由だ。制約が多く、できないことのほうが多い。トラッキングはダンスの命である指先の情動を完璧には再現できず、衣装も簡単には替えることができない。作りこまれた「容姿」は美しいのが当たり前で、全員同じ条件なら何の付加価値も生み出さない。目新しいギミックはたくさんあるが、ギミックはそのうち飽きる。自分たちが存在していることをわざわざ証明しなくてはいけない。とかくアイドルをやるのには、VRの世界は住みにくい。

それでも。

忘れらんねえ景色だ。#POSSIBLEの思い出 pic.twitter.com/ioJpv6qi59

— Blues (@BluesRight) March 7, 2022

『燈し火』のこの景色は、ずっとずっと忘れない。 #大絶響祭2022WINTER pic.twitter.com/iTEamEHckc

— 日向奈央 Nao Hinata (えのぐ) (@hinao_23ku) December 29, 2022

もし、えのぐがVRアイドルであることに何か理由が必要だとしても、この光景だけで十分な答えになるだろう。

VRアイドルであるえのぐがモニターに立つことで、物理ステージをゲストパフォーマーで満載にできる。しかも住む世界が違うからこそ、どちらかがどちらかの引き立て役になるのではなく、全員が主役になれるのだ。ポイパフォーマーとダンサーとギタリストが、連獅子と独自色小町と和楽器楽団と剣舞が、ストリートバスケとシアターダンサーとブラスバンドが、全員で同じステージに上がり、同じ音楽に合わせて手を振り心を一つにする。こんな光景は世界中探してもどこにもない、VRアイドルであるえのぐのライブでしか見られない奇跡の瞬間だ。

これこそがVRの本願である。バーチャルリアリティとは、現実が倍になることだ。一つの世界が二つになることだ。バーチャルがリアルの上位互換になるのでも、リアルがバーチャルの上位互換なのでもない。両方の世界の良さが重なったとき、私たちの目の前に、世界は今までよりも鮮やかに広がる。

ライブには、本来住む世界の違うもの同士を、導き合わせる力がある。

そして「VRアイドル」であるえのぐならば、その力は誰よりも強い。単純に、それだけの話だ。

えのぐは、ステージ芸能のHubになれる。本来住む領域の違うステージパフォーマーたちが一堂に会し、純粋にいいステージを作りたいという願いが結集し、今までに誰も見たことのないような新しい光景を生み出す。

#えのぐ #大絶響祭2022SUMMER に和楽器アレンジなど音楽監修として参加させて頂きましたー!

— りお (@rhio_max) August 28, 2022

ずっと「えのぐ」さんの事ばかり考える夏でした。

やっと冷静にアーカイブ観られます^ ^

いざ出陣のショット pic.twitter.com/ReciAKLJ2u

それこそがえのぐの掲げる「総合ライブエンターテイメント」だ。世界中のステージパフォーマーにとって、えのぐのライブが「機会」になる。ステージ芸能の世界が、えのぐを中心に回りだす。えのぐが、ステージ芸能の世界を新たな次元へと「進化」させる箱舟になる。

この舟の行先は、未来。

#大絶響祭2022WINTER ☆ Beat of Stellar in 豊洲PIT 2022.12.28 pic.twitter.com/tj1qmKBQys

— 白藤環 Tamaki Shirafuji(えのぐ) (@erimakitamaki) December 29, 2022

アイドルたるもの

以上が、VRアイドルえのぐがこの世界にもたらした革命の全貌であり、革命を達成したえのぐが次に向かう未来への旅路である。

ライブで世界を変え続けてきた彼女たちは、これからもライブで世界を変えていくのだろう。彼女たちの旅は続く。いつか世界一のVRアイドルになる日まで。

いつか旅の終わりに辿り着くまで。

鈴木あんず,白藤環,日向奈央,夏目ハル

— えのぐ / enogu (@rbc_geino) December 28, 2022

4人体制の「えのぐ」がおくる、ラストソングです。

「 LIVE Ⅳ LIFE 」

作詞:常楽寺 澪⁰作曲 / 編曲:鶴﨑 輝一https://t.co/PRkR9iwgnG

ぜひたくさん聴いて たくさん愛してください!皆さまの大切な1曲になりますように🌟#大絶響祭2022WINTER #えのぐ pic.twitter.com/kOUCgY6b2J

そうだ。いつか終わりがやって来るのだ。これから、この記事で一番大事な話をしよう。

ライブとは、LIVEとは刹那の芸術だ。瞬間に瞬く閃光のような輝きだ。その瞬間生まれその瞬間に燃え尽きる命(LIFE)だ。命はいつか、必ず終わりが訪れる定めだ。音楽は、レコードでなら何度でも、何年後にでも聴ける。もうこの世にいなくなってしまったアーティストの声も、そこには残っている。だがライブは、二度とないのだ。同じ瞬間は二度と訪れない。だから、もし僅かにでも彼らのライブに行きたいと思うのなら、どうか迷わずに行ってほしい。いつかどんなに願っても、行けなくなる日がやってくる。その日は思いのほか、早くやって来る。

アイドルの旬、などというしゃらくさい言葉は嫌いだが、しかし事実として彼女たちの輝きは、ひどく儚いものだ。命懸けでステージに生きる彼女たちの最高潮の時は、気が付けばあっけないほどに速く過ぎ去ってしまう。そして彼女たちは青春に別れを告げそれぞれの新たな道へ、人生のステージへと巣立っていく。10年後も、60年後も優れた表現者として活躍し続ける人もいる。だが「ステージに立つアイドル」としての命には、期限がある。

そしてえのぐは、VRアイドルだ。これが何を意味するか、2018年から見ている私たちはたぶん、知り過ぎるくらい知ってしまったようだ。

えのぐが選んだのは、足跡の無い道だった。バーチャルというデジタルな海へと漕ぎ出した彼女たちの航跡は、いつか全て電子の海に消える。

彼女たちは、何者なのだろう。実を言うと私たちも、ずっとその答えを探していた。人として生まれ人として生きる、この世界のどこかに生きている人間。それは変わらない、変わらないはずなのに、彼女たちがここで「生まれた」のも事実なのだ。彼女たちはここで「えのぐになった」のだ。

例えばキャラクターなら、フィクションとして作られた作品なら、それは永遠の命を持っているし、それを演じる役者は人として生きていける。だが彼女たちは、どうしようもなく彼女たちとして生きているのだ。生きている以上は別れの時は避けられない。だがその時彼女たちは、キャラクターでも役者でもない「それ」は、白昼夢のように消え去るのか。

いつか必ず来るさよならの時に、何が残っているというのだろう。何を残せるというのだろう。私たちはそれをずっと考えてきた。考えて、考えて、一つの結論を出した。

この記事が、その答えだ。私が、彼女たちの航跡をあまさず文章にして書き記そう。えのぐが実現した革命の功績を、後世に形として残そう。VRアイドルえのぐが、まちがいなくアイドルたるものであると、このペンに懸けて証明しよう。いつか君たちがいなくなっても、いつか私がいなくなっても、大丈夫なように。

舞台の上に刹那の美を輝かせることがマイク握る君たちの本懐ならば、永久に残るものを紙上に記すのがペン持つ我らの本懐である。

君たちの生きた証は、ここにちゃんとある。ずっと残して見せよう。そのために私はここにいる。

そして最後に、この記事のタイトルである「アイドルたるもの」について。

VRアイドルえのぐがアイドルであることはもはや誰にも異論ないと思うが、ひとつ肝心なことを残していた。アイドルとは、何であろうか。最後にこれを示して、この記事の結びとしよう。

アイドルとは、道である。生き様であり、人の生きる道である。

そして道はすべて、礼に始まり礼に終わる。師に礼儀を払い、友に礼節を尽くし、感謝の礼を忘れないこと。それがどんな道を歩む者にとっても、何よりも大事なことだ。

えのぐが歩んできた道の中で、礼を欠いたことは一度たりともなかった。共演者へ、スタッフへ、メンバーへ、出逢った人たちへ、いつも最大限の礼節とリスペクトを持って接してきた。そして何より、自分たちが立っている場所への感謝を忘れたことはなかった。自分たちが立つこの場所は、誰かから受け継いだものだということを、ちゃんと分かっていた。

それこそが、彼女たちをアイドルたらしめる、正しい資質である。

文化とは、技術が作るのではない。どんなに時代が進んでも文化とは、人間が作り出すものだ。人と人が出逢い結ばれる縁で紡がれるものだ。だからこそ、最も大事にすべきは、人なのだ。えのぐはその、一番大事なことを忘れずにやってきた。だからえのぐは、こんなにも愛されているのだろう。えのぐの周りには、いつだって愛がある。

ドーラ(@___Dola)様よりご注文いただき、えのぐの皆様宛にお届け致しました!!事前PVなどから、今回の3周年ライブへの並々ならぬ意気込みや、攻める姿勢を感じたので、フラスタも攻め攻めで作ってみました!! #臨戦態勢 #ハナノキフラスタ投稿 pic.twitter.com/ne7d4Z6swU

— ハナノキ@フォロワー1万人プレゼント企画中 (@hananoki_flower) March 20, 2021

#一期感電けーきラストライブ

— 暁月クララ🎠💛12/30ワンマン!パレプロ💫Sputrip (@akatsukiclara) November 27, 2022

ありがとうございました🍰💗

最高に大好きな4人で、最高なライブ💓

見届けてくださって本当に嬉しいです✨✨✨

楽しんで頂けましたか!?

CHAOSは永遠!みんなも感じてもらえましたか!?🥰💕💕

アーカイブ少々お待ちを〜🫧https://t.co/YgwQP0tnD3 pic.twitter.com/iNBG3Oepkl

#夏目ハルへのラブレター 参加者の皆さまからお預かりしていたメッセージを、懐かしのえのぐみノートにして贈らせて頂きました📖

— おさかな隊🐟11/26(土)夏目ハルへのラブレター (@osakanatai_eve) December 28, 2022

ハルさん、イベント中だけではおさまらなかった皆さまのアツい想いを受け止める覚悟をしておいてださいね💌#大絶響祭2022WINTER pic.twitter.com/99izG3tqHf

えのぐのみんなに出逢えたことが

— 夏目ハル Haru Natsume(えのぐ) (@haru_neee) December 28, 2022

ハルの誇りです(*´꒳`*)💙❤️💚💜 pic.twitter.com/GSt4zcVYUN

人を愛し、人に愛される。

一人では歩けない道を歩むのに、これ以上の資質があるだろうか。

アイドル達はそれぞれに見果てぬ夢を見て、道なき道をゆく。その道がどこまで続いているのか、彼女たちはどこまで行けるのか、未来は誰にも分からない。だが一つ分かることがある。アイドルの道は、どこから始まるのか。

どんなアイドルも一歩目は、憧れから始まるのだ。

それはステージに立つ誰かの背中だったのかもしれないし、自分ではないなりたい自分の姿なのかもしれない。星のように輝く遠い光に手を伸ばしているうちに、いつしかその体は宙に浮き、無重力の空へと飛び立っていく。そしてあの日目指した星のように、今度は自らが光を放ち始めた、その輝きを指して、人はこう呼ぶのだ――アイドル、と。

未だここにはない理想へ向かおうとする意志、それこそがアイドルを、Idolたらしめるものだ。アイドルの偶像性とはそこの話だ。彼女たちが虚しい偶像なのでは決して、決してない。ただひたすらに、夢へ進んでいくことそのものが、彼女たちをアイドルたらしめる核心なのだ。

そしてこれ以上にえのぐに相応しい言葉を、私は知らない。

えのぐもかつて、夢を見て「えのぐ」になったのだろう。いつしかその夢は「世界一のVRアイドル」という具体的なかたちとなった。そしていつの日か「世界一のVRアイドル」となったえのぐの姿は、次の誰かの夢へと変わる。

そして彼女たちは、アイドルになった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?