遠くにいる友人への手紙のような

2022年10月からのいわゆる秋クールに、私の好きな漫画「うちの師匠はしっぽがない」のアニメ放送があった。私の家ではTOKYO-MXやらMBSやらは映らないので、三日遅れとなる日曜23:00からのBS朝日での放送で見ていた。

ある夜、「しっぽな」が終わった後も、なんとはなしにテレビをつけっぱなしにしていた。23:30からの次枠の作品が始まった。「4人はそれぞれウソをつく」

それぞれに秘密を抱えた、訳アリ4人の学園コメディ。中々にコテコテだ。懐かしさすらある。ビビッドでジャンキーな古き良き10年代前半深夜アニメの感。別マガ連載→ANIMAZING枠でのアニメ化という経歴からもその雰囲気は察せるかもしれない。綺麗目な絵柄から繰り出されるドチャクソギャグとエッジな下ネタ。2秒目を離せば大事故ってる会話。どことなく懐かしい雰囲気を感じる。見よ、この公式サイトの「つくり」を。

魂を10年代前半深夜アニメに置き忘れてきたのか?ちょうど私も魂を10年代前半深夜アニメに置き忘れていたところだったので、気に入った。

そしてこの作品がアニメ化に漕ぎ着けるまでに辿った、数奇な運命のことも知った。

尋常ならざる愛と狂気が渦巻いている。何かこの作品に感じ入るところがあった私は、視聴を継続することにした。「しっぽな」と併せて1時間なところもちょうどよかった。

アニメ化で跳ねるコメディ漫画には二種類があると思う。一つは薄味の原作にがっつりと肉付けを施したもの。もう一つは尖りすぎている原作を人の飲める濃さに希釈したもの。4ウソは明らかに後者だった。アニメ版はかなりマイルドに調整されている。別マガに倫理はないというのは本当のことだ。

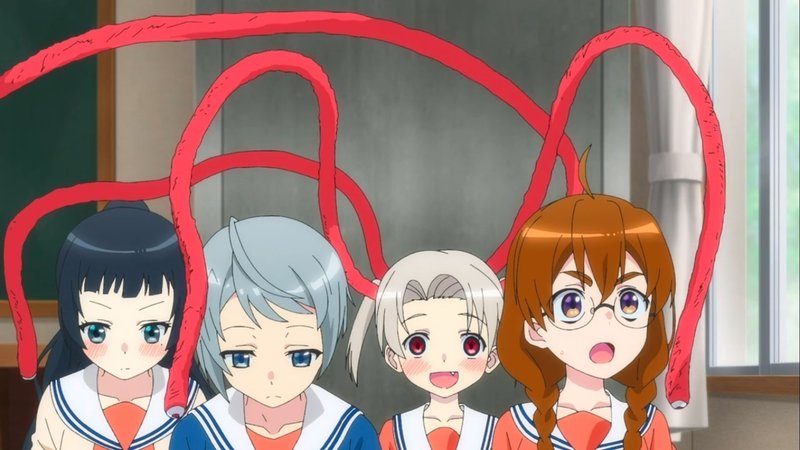

ともかく、4ウソの4人はパワーバランスが絶妙だ。大佐は比較的まともな理性と判断力があるが地球人としての常識が微塵もなく、何より宇宙人パワーで何でもできる人なので泳がせて暴走させたほうがおもしろい。一方抜け忍の千代さんは忍びがどうとか以前にマジバカなので、どの状況下からでもボケと暴力の起爆剤になれる。ツッコミ側はサイキック能力で翼以外の秘密を知っているが「自分が他者の秘密を知っていることを知られてはならない」関根と、常識人の一般人枠でありながら自分以外の秘密を知らないため「ツッコミがボケを兼ねる」翼の二段構え。ともかく、4人集まればカオスが極まる。誰がどのポジションからボケても、ほかの者がそれぞれ別方面からツッコミ、あるいはボケの重ね掛けができる隙のないフォーマンセル。特に大佐が宇宙人ムーブからの苦しい言い訳をしてそれに関根が苦しいフォローを重ねて地獄みたいな空気になるのは黄金パターンだ。基本的に関根の負担が大きい。

4人はそれぞれ常人ならざる秘密を抱えながらも、等身大の中学生らしさがあり、それなりに人間的欠点がある。行動力のあるアホなのでたいていろくなことをしない大佐。殺すか死ぬしか問題解決手段を持たない千代さん。保身的で素でゲスなところがある関根(あやねるがはまりすぎ)。たまにノンデリなのと、男が絡むとアホになるメス顔ピアスこと翼。4人の友情は本当にギリギリのところで成り立っているのだと何度も痛感させられた。この4人は本当に友達なんだろうかと思う気まずい瞬間も何度もあった。思い返せばろくでもない場面ばかり。それでも、幾たびかのシリアス回と、それ以上の馬鹿馬鹿しい事件の数々を乗り越え、4ウソアニメ放送は全11話を以て大団円のうちに幕を閉じた。次いで翌年3月9日、別冊少年マガジンにて連載中だった原作もまた、全39話の歴史に幕を下ろした。

そして結論から言えば、私はたぶん、生涯忘れ難い作品に出会ったのだ。

※※※※

「4ウソ」はコメディの皮を被った中に、何か別の正体がある。その予感は最初からあった。

最も分かりやすいのは忍者組だろう。抜け忍の千代さんの元には毎日のように里からの刺客がやってくる。物陰からは手裏剣が飛んできて、食事には毒が盛られ、千代さんがちょっと席を外して戻ってきたら血塗れ(大部分は返り血)になっていることは日常茶飯事だ。もちろんこれらはギャグ描写だ。忍者の刺客に襲われるという非日常性が、日常風景の中に垣間見えるギャップ効果を狙ったものだ。ところで、千代さんを殺しに来る刺客の半蔵は、千代の弟である。忍の里は、抜け忍である千代の始末に、実の弟である半蔵を遣わしたのだ。その意図するところは、こういった忍者もののお約束を見るに明らかだろう。半蔵もまた千代を始末するまでは里に帰れないことは想像に難くない。ギャグの顔してやってることは忍者武芸帳の世界だ。半蔵は幾たびか襲撃を重ね、半ば準レギュラーのような形で4人と交流を重ねる。翼(剛)と、互いの正体を知らぬまま談笑し、仲を深める一幕もある。直後、半蔵が翼に渡した飲み物の中には致死性の毒薬が入っていた。翼ら千代の友人を「弱み」と見た半蔵が、千代を揺さぶるためである。

描写はギャグだ。だが「トーン」はマジだ。彼ら忍の世界には、殺すことと殺されることしかない。そして千代さんが選択を迫られたとき、殺すか死ぬしか手段を持たないのは、彼女の精神がいまだにその血なまぐさい世界から抜け出していないことを意味する。それを端的に示すものとして、原作からアニメ化に際し一つだけ変更された根幹設定がある。アニメ版では千代は初の暗殺任務で里を出たその足で里抜けしており、彼女の趣味である仏像彫りは「一族がこれまで手にかけてきたものの菩提を弔うため」である。だが原作版ではこの理由は違う。里にいた時点で千代さんは暗殺のノルマを課せられており、仏像は自身が手にかけてきた標的への贖罪のために彫っている。原作での千代さんは明確に数十人を殺めている。そして千代さんは、故郷を捨て家族を捨て朱にまみれた手でようやく手に入れた、ごくありふれたささやかな、年相応の学生生活のことを何と言ったか。「余生」と言ったのだ。

彼女は最初から、自分の命にかぎりをつけている。里の問題ではない、千代自身が、忍びである自分に業を課しているのだ。いつか報いが訪れると。そしてその時が来れば彼女は、何の躊躇もなく自らの命を捨てるだろう。それが忍びの定めだという諦念を、彼女は最初からずっと抱いている。

もちろん、4ウソはそういう話ではない。4ウソは事実としてコメディだ。真面目くさったシリアスな作品ではない。忍者同士の殺し合いにも必ずギャグ的なオチがつく。しかし千代さんの根幹にずっとこの諦念があったこともまた端的な事実だ。そして彼女の諦念は、それが表層化した瞬間「ギャグ描写」へと変わるのだ。血みどろの女、事あるごとに自刃しようとする、地球を三角形だと思っている救い難いマジバカの女。

秘匿された真実。それは情報自体が伏せられている場合のみならず、目にしても気づきにくいもの、構造的に気づけなくさせられているものも含まれるのだとすれば、これこそは千代さんが我々読者にもつき通してきた「ウソ」である。

同様の事が関根にも言える。関根たちPSIは政府の監視下に置かれ、人体実験を繰り返され、能力を私用すれば公安に消されるのだという。関根の家族は研究機関に捕らわれ、音信不通どころか生死さえ定かでない。これだけでは中々に「笑えない」境遇だが、当の関根本人はわりと平然としている。金にがめつく打算的で、状況に順応しタフに生き抜く関根の図太さあってこそ、彼女の置かれた境遇は「ギャグ」として受け取ることができる。関根のタフさ、たくましさは「カラオケ」回でもうかがい知ることができる。能力が暴発した関根は研究所に連れ戻されることになるが、案外関根は平然と受け入れる。関根が世間に存在していた痕跡は記憶と記録から完全に抹消され、別れの言葉もないまま4人組は3人組になる。関根は機関の所長相手に適度にツッコミを入れたりしつつ、支給された乙女ゲームに一人没頭している。

関根は順応性が高いのでもタフなのでもない。どう見ても学習性無気力だ。打算的で保身的で、事なかれ主義—―ほかに何ができるだろう?まだほんの中学生の、たかだか他人の心が少し読める程度のしょぼいサイキッカーの小娘が、何も頼るもののない世間で一人きりで生きていくのに。それは諦観でしかないし、子供が諦観を抱くことなどあってはならない。だがこの漫画の主題はそこにはない――。ゆえに関根は打算的で保身的で、しかし時々利にあわないことをする、意外と友達思いな奴なのである。

※※※※

4人の友情は、何か一つでも歯車が狂えばありえなかった。それは原作アニメ合わせて計3回訪れたクライシスがよく示しているだろう。関根の能力の暴走。大佐の戦線復帰。忍びの刺客。それは馬鹿馬鹿しい日常に急に生えてきたシリアス回でありながら、彼女たちの日常はいつでも終わりうる状態にあったことを端的に示している。何か一つでも歯車が狂えば、その瞬間訪れる終幕。そして彼女たちはいつかその時が訪れるであろうことを予感していた。関根の諦観、千代さんの諦念、そして大佐の焦燥。大佐が能動的に事を起こす時は、決まって自分がいつかいなくなる時のための下準備だった。大佐が宇宙に帰る日。関根が機関に連れ戻される日。千代さんが追手の手にかかる日。いつか自分が、友たちの前から消えねばならなくなる日のことを、彼女たちは常に予感しながら暮らしてきた。

しかし、それもまた裏返しだろう。いつか訪れるだろうその日を、予感しているからこそ恐れている。馬鹿馬鹿しくも楽しい日常がある日理不尽に終わることを、彼女たち三人は覚悟していて、ゆえにその日が来ないでほしいという「本心」が奥底にある。つまり彼女たち3人の、いつか訪れる結末のための用意もまた、その奥にある真実――「この日々がずっと続いてほしい」という願いを秘匿する「ウソ」である。

翻って、翼(剛)はどうだろう。彼は女子校に通っているということと理不尽の化身のような姉がいること以外はごく普通の少年だ。忍びの刺客も来ないし、機関に監視されてないし、宇宙戦争とも無縁だ。彼自身には外的クライシスは訪れない。事実、作中で剛は姉(翼・真)との入れ替わりをやめ、本来通うはずだった男子校に行ったことがある(一日で戻ってきたが)。入れ替わりに気づいたものは誰もいない。彼だけは自分の意思で、「ウソ」を続けることもやめることもできる。

一方で、翼は外的クライシスに対し無力だ。忍びの術も超能力も宇宙人パワーも持たない、ごく普通の中学生男子である翼は、外的要因(忍者、機関、宇宙人)によって彼らの友情が破断されたとき、何もすることができない。

それなのに、三度のクライシスに「待った」をかけたのは、翼だった。

何の力も持たない、決定力を持っていないように見える少年。しかし4人の友情に決定的な破滅が迫った時、最後の最後で4人を少しだけ違う未来へ導くのは必ず翼だった。なぜ彼がその役を担うのか。翼は、翼だけは、この日々がいつか終わることを「知っている」からである。翼には忍者の追っ手も機関の奴らも宇宙人も来ないが性徴期が来る。翼は既に声変りが始まっている(アニメ版は潘さんの声のかすれる演技が素晴らしい)。彼が「翼として」彼女たちの友人でありつづけられる日は、もう間もなく終わる。千代さんや大佐や関根の「いつか終わる」は「いつか」という漠とした予感だ。だから永遠にその日が訪れないことを願う。だが例え千代さんが追っ手の手にかからず大佐が戦線復帰せず関根も相変わらずでいつまでもいつまでも一緒に仲良く暮らしたとしても、そこに翼(剛)の席だけはない。彼の「いつか」だけは、確実に訪れる未来だ。だから翼は最初から永遠を願わない。代わりに未来を祈る。そこに自分の姿が、あってもなくても。

それは純粋な祈りだ。三度目のクライシス、全滅の結末を覆したのは、短冊――あの七夕の夜にリッカにもらった短冊にかけた翼の祈りだった。それが最も象徴的だろう。アニメ版エンディングで唯物論者のリッカが「ねえ神さま」のパートを歌うのが良いと放送当時よく言われていたが、私もあれにこそ4ウソの神髄が潜んでいると思う。信じない、からこそ祈る。信じずに信じること、それが祈りの本質だ。あらゆる目的意識に満たない、あらゆる具体的言葉(合言葉)に至る前の、未分化の祈り。それが何をもたらすかも、どんな効果があるかも重要でない。何のタメでもなく、祈るために祈ること。それが最も純粋な祈りだ。合言葉は叫ぶもの、祈りは遠く捧げるもの。そして永遠などないと知るものだけが、祈りの鍵を持つ。

つまり4ウソそのものが、巨大な祈りだったのだろう。

4ウソには二つの最終回がある。アニメと原作、いずれの最終回で描かれたのも、彼女たち4人の友情へ捧げられる純粋な祈りだった。それは彼女たちの友情が永遠に続いてほしいとか、あるいは瞬間を切り取ってその中に永遠があるなんて小癪な話でもなく、そういう言葉に分化するより以前の、ただ純粋に強く眩い、無ベクトルの思い。それを愛だという人もいるかもしれない。だが愛にはベクトルがある。多田Pが4ウソに向けるのは愛だ。それとは別に、ひたすらに強くしかも無目的的なエネルギーがある。そうだ。彼らアニメ制作人も、原作者の橿原まどか先生も、そして私たちも、4ウソが作品であると知っている。4ウソがいつか終わると知っている。だから純粋に祈ることができる。4人の友情に。(4人の友情の永遠なることに、ではなく、ただひとえに4人の友情に)

それはさながら、遠く離れたところに住む友人に宛てた手紙のようだった。遠い友への手紙というのは、無目的的だ。彼に手紙を出したいから出すのだ。そして締めの文句も相場が決まってくる。相手の息災と幸福を祈る文句。それは目的的にも見えるが、実際はそうではない。だって相手の息災と幸福に何か関与することなんて、できっこないからだ。それがある日突然、不条理な運命によって絶たれるかもしれないことを、お互いに分かっている。だからこれは目的ではなく、何の意味も持たないただの祈りだ。遠い友を、ただ強く思っているだけ。

※※※※

そして先の7月23日、「4ウソ」の三つ目の最終回が開催された。

/

— TVアニメ『4人はそれぞれウソをつく』公式 (@4uso_anime) July 23, 2023

ご参加ありがとうございました!

\

ファンのみなさんと一緒に作り上げた、SPイベント~第12話 ニッショーホールいかがでしたでしょうか?

たくさんの愛と応援を、本当にありがとうございました!!

何度でも楽しめる配信チケットも発売中!

※アーカイブ期間 7/24(月)18:00~7/30(日)23:59まで… pic.twitter.com/uY67DT7Na7

この類の作品というのは、どうしたって最後卒業までをやらなければ終われないものだ。4ウソの最終回はアニメ原作どちらも卒業を描かず、代わりに「先伸ばし」を選ぶラストだった。それはまさに、先延ばしがならないことを知っていた製作者たちからの贈り物だったのだろう。決まってそれを言い出すのが、誰よりも先延ばしがならないことを知っていた翼であることからもわかる通り。アニメは終わる。原作も終わる。そしてそれ以上に端的な事実として、彼女たち4人の日常はいつか終わる。彼女たちが未分化で未定な未来に向かう存在、つまり学生である以上は、卒業というその終わりは避けられない。

そう考えると、本質的には彼女たちの属性は重要ではなかったということになる。宇宙人だの抜け忍だの超能力者だの男だの、彼女たちが何者であるかは本題じゃなかったし、何者になりたいのかも、この漫画はそういう話じゃなかった。重要なのはただ彼女たちが未分化の存在だということで、そして不条理に終わりうるということだ。そしてそれは(”むごい”真実であると同時に)普遍的な青春と友情の話だ。考えてみれば、コメディとはそういうものだ。コメディにあるのは、生活の実相である。それがどんなにはちゃめちゃで不格好で馬鹿馬鹿しく、そしてありふれたものに見えたとしても。私たちは彼ら彼女らの生活に巻き起こるささやかな事件と、それに翻弄される可笑しみといじらしさの中に美しい日々の実相を見る。そして彼ら彼女らコメディの登場人物を愛する時、私たちは私たち自身の生きる場所を好きになることができる。

私はすっかり彼女たちのことが大好きになってしまった。

「4人はそれぞれウソをつく」は、4人のウソと真実の細い細い糸で紡がれた上に、ギリギリのバランスで成り立つ友情の話だった。それは端的に言って奇跡と呼べるものだが、重要なのは彼女たち4人の誰もそれを奇跡と認識していなかったことにある。ゆえに彼女たちの友情は成り立っている。奇跡とはえてしてそういうものだ。特に人の織り成す奇跡は。それが掌中にあるうちは気づかないで、過ぎ去って振り返ったときになって、その美しさにはっと気づくものだ。

アニメ放送終了から半年が経って開催された4ウソSPイベント、幻の4ウソ12話は、さながら放送当時のあの時間が今もまだ続いているかのような構成で進行された。掛け値なしに楽しかったが、それはむしろ、4ウソが本当に終わったということを強く実感させるものだった。アニメは終わり、原作も終わった。このイベントを以て、4ウソの一連のコンテンツは終了する。次会う日までの約束ができないことも、私たちにはわかっていた。だが、それは必要な別れの挨拶でもあった。

このSPイベントが4ウソの三回目の最終回であり、卒業式でもあった。4人は原作者の手から離れ、アニメ制作陣の手から離れ、多田Pの手から離れ、声優たちの手から離れ、私たち読者の手からも離れた(彼女たちが卒業する代わりに、私たちが、そして『4ウソ』が彼女たちから卒業したのだ)。彼女たちの人生は、完全に彼女たちのものになった。それは洒落くさい批評家が「物語性からの解放」とか「語り得ぬところへの脱出」なんて言い方もするが、そんな大それたことじゃなく、もっと素朴なことなんだと思う。

つまり彼女たちは「卒業」することで、4人の友情は真に永遠のものとなったのだ。

そう思ったほうが、いくらか都合がいいだろう?

少なくとも私は、そう祈っている。

ねぇ、めちゃくちゃ可愛いんだけど😭🗯️

— 潘めぐみ💎MEGUMI HAN⁷ (@han_meg_han) August 3, 2023

NACHERRYのお二人から頂きました🍒✨

3rd mini Album『POLAROID』📷

もうみんなもゲットしてくれていることでしょう!!

今の季節にピッタリなチューンもギュッと詰まってるの🤙🌺

MVもメイキングも見て欲しい!!

ご飯行くよ!!4ウソメンツで!!🤞 pic.twitter.com/Fo6lIAb67g

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?