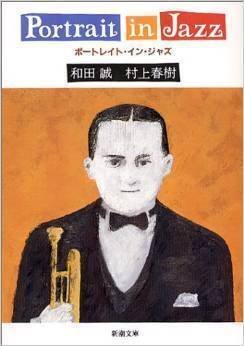

キタダmusic room 6 ようやく一日を静かに終えられるために 和田誠&村上春樹『Portrait In Jazz』より

この本と出会う前から、Billie Holidayの50年代の歌唱が好きだった。

Bill Evansの“Waltz For Debby”も、Oscar Petersonのパワフルなピアノだって、けっこうまえから聴いていた。

でもわたしがほんとうにJAZZと出会えたのは、この本を手にしてからだ。

この本に溢れているのは、JAZZの音・JAZZの声そのものだ。

どの文章でもいいから一読してみてほしい、

それから、そのJAZZMENの音を・声を聴いてみてほしい。

きっとあなたは、村上の言葉は、JAZZMENたちの音と声そのものをみごとに写し取っている、そう感じることだろう。

そして、そう感じたあなたは、もうJAZZの虜になっている。

わたしがそうだったように。

「…しかしそれ以上に、ゲッツの演奏は見事だ。それは天馬のごとく自在に空を行き、雲を払い、目を痛くするほど鮮やかな満天の星を、一瞬のうちに僕らの前に開示する。その鮮烈なうねりは、年月を超えて、僕らの心を激しく打つ。なぜならそこにある歌は、人がその魂に密かに抱える飢餓の狼の群を、容赦なく呼び起こすからだ。彼らは雪の中に、獣の白い無言の息を吐く。手にとってナイフで切れそうなほどの白く硬く美しい息を…。そして僕らは、深い魂の森に生きることの宿命的な残酷さを、そこに静かに見て取るのだ」(「スタン・ゲッツ」)

「これらのアルバムにおけるエヴァンズの演奏は、文句なく素晴らしい。人間の自我が(それもかなりの問題を抱えていたであろう自我が)、才能という濾過装置を通過することによって、類まれな美しい宝石となってぽろぽろと地面にこぼれおちていく様を、僕らはありありと目撃することができる。その複雑精緻な濾過装置をぴたりとスタビライズ(安定化)し、またその内向性を相対化し、活性化しているのが、スコット・ラファロの春のようにみずみずしく、また森のように深いベース・プレイである。その新鮮な息吹は、僕らのまわりを囲んでいる世俗的なバリアを静かに解き、奥にある魂を震わせる。この時点ではエヴァンズなくしてラファロなく、ラファロなくしてエヴァンズなし――まさに一世一代、奇跡的な邂逅といってもさしつかえないだろう。(中略)僕らは解き放たれ、古い衣服は脱ぎ捨てられる。僕らの皮膚は新しい色を獲得し、僕らの意識は新しい細胞を獲得する。そこには理不尽なばかりの発熱がある。世界を熱く恋する心がある。世界を鋭く切り裂く心がある」(「ビル・エヴァンズ」)

「ビリー・ホリデイの晩年の歌を聴いていると、僕が生きることをとおして、あるいは書くことをとおして、これまでにおかしてきた数多くの過ちや、これまでに傷つけてきた数多くの人々の心を、彼女がそっくりと静かに引き受けて、それをぜんぶひっくるめて赦してくれているような気が、僕にはするのだ。もういいから忘れなさいと。それは『癒し』ではない。僕は決して癒されたりはしない。なにものによっても、それは癒されるものではない。ただ赦されるだけだ」(「ビリー・ホリデイ」)

いまやカバーは破れてどこかにいってしまい、表紙だってよれよれに薄汚れてしまった。

でも、いまでも夜な夜なこの新潮文庫版のページを開く。

そしてわたしは、村上の綴る、JAZZの音というしかない音の(イメージの)洪水にのまれて、

ようやく一日をしずかに終えることができるのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?