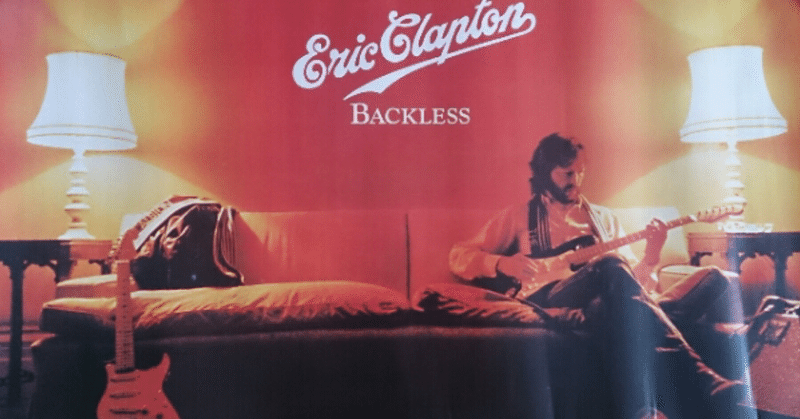

『バックレス』 エリック・クラプトン

中学2年の頃、下校時に駅前のデパートに寄った。すると催し物会場で輸入盤フェアなるものを開催しているではないか。これは良い道草だわ、なんて思いながら友達のM君と立ち寄った。

会場にはレコードの入った段ボール箱が散乱している。暇そうな人が数人いて、そのダンボールの中からビニールパックを施された輸入盤を見ている光景・・・。普通のレコード屋には無い光景であった。

私と友達はダンボール箱の周りをぐるぐる回りながら、自分の知っていそうなミュージシャンを探していた。しかし、レコード屋のようにアーチスト順に並べられているわけではないので、出たとこ勝負みたいなもの。とりあえず知っているアーチストが出てきたら考えるか・・・なんて思いながら箱を漁り始めた。

なんせ、箱をひっくり返しながらアルバムを漁っていたら、「クラプトン」というキーワードだけが目に留まり、目の前には『ノー・リズン・トゥー・クライ』(1976)『スローハンド』(1977)『バックレス』(1978)の3枚が現れたわけ。

それまでクラプトンなんて聴いたことが無いんだからあとはジャケ買いですよ。この時に購入したアルバム、つまり私の初クラプトンは『バックレス』(1978)なのでありまする。

一番ジャケットが格好良いものね、『バックレス』は・・・。後にうちの家内なんか私がアルバム持っているっちゅうのに部屋に飾るためにもう一枚アルバムを買ったくらいだからね。

さてさて、私にとって当時エリック・クラプトンは名前だけの人だった。ロック雑誌を読んでいると忘れた頃に出てくる古いミュージシャンという感じ。その理由は当時の音楽シーンでのクラプトンはレイドバックしたサウンドで、ヴォーカルを重視した作品が中心。3大ギタリストの称号はあったにせよ中学2年の私には過去の人だったのだ。なんせ、当時はレインボーやMSG、ヴァン・ヘイレンがデビューした頃で、とにかくすべての音がハードだった。

そんな中でのクラプトン。私は、名前とジャケットの渋い写真に惚れて『バックレス』を買った。

そりゃそうだ。3大ギタリストの中で、唯一聴いたことがなかったのがクラプトンだったから、とりあえず聴いてみるべぇか、ってな感じで購入。しかし聴いてみて・・・私のイメージしていた音ではなかったことが第一印象。なぜならさっきも書いたけど、その時期の音楽シーンはとにかくハード。みんながライトハンド奏法を決め、ディストーションとマーシャルでギンギンに歪んだ音なのだ。

でもクラプトンさんはいきなりのアメリカンの南部音楽。ピアノの連打。ギターの音はあくまでもクリアートーン。椅子から転げ落ちそうになった。長いソロがあるわけでも無く、すぐに歌いだす始末。ストラトのか細いハーフトーンをチャカチャカ・・・。おいおいおい。

でもね、エドワード・ヴァン・へイレンのフェイバリット・ギタリストにクラプトンの名前があがっていたことは憶えていたので、ま、こりゃ、何かあるギタリストなんだと自分に言い聞かせましたよ。

そんで、中学の先輩の言葉。

「クラプトンは最高。本気出してハードブルースを弾いたらリッチーやマイケル・シェンカーなんて子供だよ」

どこがハードブルースやねん!って突っ込みたくなったが、よくよく聞いてみると、先輩はクリーム以外のクラプトンは評価に値しないと言っていた。なるほど・・・クリームね。

でも、私の手の中にはいくら950円という破格の安さで買ったとはいえ、ゆったりとした音楽を奏でるクラプトンがいる。ホント、レイドバックって言葉が当てはまる作品ですわ。ねむ~。

ま、そんなわけで初めてのクラプトンはなんとも中途半端な『バックレス』。

でも、この作品、聞き込んでみると音楽性は非常に高い。ディランがクラプトンに書き下ろした曲も入っているしね。ただ地味なだけ。シングルヒットも「プロミセス」というアコースティックサウンドの明るい8ビートが全英でスマッシュヒットしたくらいか・・・。そして、それまでのディック・シムズ(K)、マーシー・レヴィ(Vo)、ジョージ・テリー(G)、カール・レイドル(B)、ジェイミー・オール・テイカー(Dr)といったクラプトンの70年代のレコーディングもライブも支えた鉄壁のメンバーがこのアルバムを最後に解散する。

1979年の来日時は全員イギリス人のバンドとなり、このバックレス・ツアーが執り行われた。それが後に日本武道館で行なわれたライブ『ジャスト・ワン・ナイト』(1980)につながるのだ。このライブ、実に不思議な体験だった。何故不思議かというと、バンドメンバー全員がイギリス人でっせ。そんでもって、全員アメリカ人の制作したアルバムのツアーをやってんだから。妙なグルーヴでしたよ・・・。初クラプトンでしたが、感動より違和感ですね。

さて、それからの私はこの『バックレス』に当時満足できず、クラプトンはこんなもんじゃないと勝手に思い込み、そこからアルバムを聴きまくりやした。『バックレス』の次に購入したのは『エリック・クラプトン』(1970)・・・ブラインド・フェイスの全米ツアーの前座だったデラニー、ボニー&フレンズの連中とアメリカに残って制作した作品。クラプトンが南部音楽に目覚めちゃった作品で、真剣にザ・バンドに加入したいとか、わけのわからんことを考えていた時期のもの。でもこれが結構いいのよね。なんか、70年代の道筋を作った作品でさ・・・で、これが『いとしのレイラ』(1970)につながるわけだからさ。

そんなこんなでクラプトンの音楽にのめりこむわけですよ。でもね、私はクリームやその前のブルースブレイカーズにはなぜか「はまらなかった」のだよ。それはきっと『バックレス』から入っちゃったからだと思う。イギリス人がアメリカ音楽に憧れている典型的な世界。ビートルズだってプレスリーに憧れていたんだし、ツェッペリンだってシカゴブルースに憧れていたわけで、そんな世界観があのブリティッシュロックを生み出すわけですよ。であるからして、イギリスの青二才がブルースを追求し、そのまんまのブルースコピーをしても、ちぃとも感じるものが無かったわけです。ちゃんと租借して、自分の音になって初めて「ウム」と頷けるわけで、ブルースのコピーみたいな音楽ややたらと長いブルースセッションをレコードで聞くのは耐えられんのです。でも、クラプトンも歳をとり、ブルースが似合うようになった頃くらいからようやく音楽に追いついてきて形になりましたけどね・・・。

ま、偉そうなことを書いてますが、私にとってクラプトンって不思議なミュージシャンなんですわ。

クラプトンには『バックレス』みたいな地味なアルバムってけっこうあって、それがまた意外とよかったりするんですよ。

傾向として、話題になったアルバムの次の作品ってこういう作品が多いね。

例えばヘロイン中毒からの復帰作『461オーシャンブールバード』(1974)は全米No1になったけど、その次の『安息の地を求めて』(1975)なんてレゲェに狂ったイギリス人てな感じだけど、けっこう落ち着くし、全編ブルースナンバーを収めた『フロム・ザ・クレイドル』(1994)・全米No1から4年後に発表された『ピルグリム』(1998)は結構ヒットしたが、作品的に内省的なものが多く、「リバー・オブ・ティアーズ」なんていい曲が入ってるけど地味だもんね。

ま、そんなこんなの『バックレス』ですよ。

アルバムを見開くと大勢の観衆を前にギターを下げたクラプトンのバックショット。

コレがまたえらく格好いい。躍動的。でも、何度も書くけど、音はぜんぜん大人しい。レイドバックサウンド。うーん。

土曜の昼下がりに聞くか、夜、ワインでも飲みながら流すか・・・それはあなたの自由であります。

2012年2月3日

花形

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?