アカデミー賞を考える〜なぜ戦時中・戦後の映画が再注目されているのか?〜

『ゴジラ−1.0』『君たちはどう生きるか』アカデミー賞おめでとう!!!!

このすさまじい偉業に、居ても立っても居られず、衝動に駆られるままこの記事を書いている。

宮崎駿監督は20年ぶりの受賞、山崎貴監督に関してはアジア史上初の視覚効果賞を受賞。暗いニュースばかりが続く2024年に、とびきり明るいニュースが報じられた。

特に、視覚効果賞を受賞したという事実は日本の映画史においてはあまりに大きい。CG・VFX後進国なんて揶揄されるぐらいに、日本の映像合成技術は遅れていた。

それも仕方のないことだ。ハリウッドと比べ、かけられる予算も道具もあまりに少ないからだ。

だが、『ゴジラ−1.0』は工夫でそれを補った。

予算が足りないので、崩れ落ちるビルの天井と揺れる船の足場、これらを一つの撮影セットを使い回して合成したり。

人手が足りないので、本来は何度もチェックを重ねて完成させるVFXという工程を、監督自らチェックすることで一気に省いたり。

「足らぬ足らぬは工夫が足らぬ」と言わんばかりに、ハンデ戦を勝ち抜いた。

およそハリウッド映画の1/10の予算・たった35人のスタッフ・8ヶ月しかない製作期間というハードルを飛び越えてみせた。

視覚効果賞は、『スター・ウォーズ』『エイリアン』『E.T.』『ターミネーター2』『ジュラシック・パーク』『タイタニック』『マトリックス』『アバター』などなどなどなど

いずれも映画の歴史を変えてしまうほどの超弩級の名作たちがラインナップされている。ここに日本の映画が並ぶことが、どれだけの映画監督を勇気づけただろう。

『ゴジラ−1.0』は、邦画でもハリウッドに対抗できることを証明したのである。

「暗い部屋で食器カチャカチャして、台詞ボソボソ」なんて古臭い邦画のイメージを払拭することにも役立つだろう。

近年はアニメ映画に惨敗し、若者からそっぽを向かれつつある実写映画であるが、これを機に特撮やCGが発展していけばまだまだ復活の兆しが見えるのではないだろうか。

『君たちはどう生きるか』は日本では賛否両論であったが、まさにその意見の分かれるストーリーこそが評価されたポイントだろう。

幻想的で圧巻の映像美と、文学性の高いストーリー、こうした映画に挑戦したことそのものに価値があるのだ。まぁ、他の候補が未完のスパイダーマン含め弱すぎたというのもあるけど

さて、今回受賞したこの2作であるが、実はある共通点がある。

それは色濃く残る第二次世界大戦の影だ。

『ゴジラ−1.0』は、戦後0になった日本をゴジラが蹂躙する。

『君たちはどう生きるか』は、そもそも主人公の眞人が疎開することから物語が始まる。

いずれも、舞台の奥底には第二次世界大戦が潜んでいる。

今回のアカデミー賞では、このテーマが再注目されていることを示していると思う。

『関心領域』は、アウシュヴィッツ強制収容所の隣で住む家族の生活を通して、"無関心"の恐怖を描いた。

そして、『オッペンハイマー』は言うまでもなく原爆の父を描いた物語である。

思えば、2023〜2024の間に日本でヒットした映画には、偶然か必然か戦時中・戦後を舞台にした作品が異様に多かったように思う。

終戦直後の闇市を舞台にした『ほかげ』

黒柳徹子が青森へ疎開するまでを描いた『窓ぎわのトットちゃん』

大戦を生き残った青年が主役であり、戦後の日本についての言及が度々なされる『鬼太郎誕生』

タイムスリップした女子高生と特攻隊員の恋を描いた『あの花』

日本でも米国でも、"第二次世界大戦"というテーマが再注目されている。

いったい何故、2023年になって示し合わせたかのように戦時中・戦後を舞台にした映画が多く作られたのか?

やはり、一番はロシアのウクライナ侵攻などで『戦争』の二文字が身近になったことが挙げられるだろう。

国際情勢が確実に悪化していく中、第二次世界大戦を追憶しなければならないという意識が日米の監督たちに湧き上がったのではないだろうか?

そして、この二国の立場の違いからか、生まれた映画にも違いが生まれている。これが非常に面白い。

アメリカでは、原爆を作った男であるオッペンハイマーが

日本では、原爆から生まれた恐怖の象徴ゴジラが

それぞれがそれぞれの立場から、"原爆"というテーマを扱っている。

オッペンハイマーは、扱っているテーマのセンシティブさから日本での公開が遅れに遅れ、3/29にようやく公開することとなった。

「アメリカ側の視点のみ」「被害者の視点が欠けている」「なぜ原爆製作者側の苦悩なのか」など、公開される前から既に批判の多いオッペンハイマーだが、私はこの映画を公開することには非常に意味があると思う。

原爆を作った・落とした国側の視点の映画を作れるのはアメリカだけだ。

そして、落とされた側の視点を描けるのは日本だけである。

つまり、『オッペンハイマー』という映画に対するアンサーを返せるのは日本だけなのである。

山崎貴監督は、今回のアカデミー賞にて、「オッペンハイマーとゴジラはまるで写し鏡のような映画であるが、意識はしたのか?」という質問を受けた際、こんな解答をしている。

「作っている時はまったくそういったことは意図してはいなかったが、出来上がった時に世の中が非常に緊張状態になっていたというのは、運命的なものを感じる。『ゴジラ』は、戦争の象徴、核兵器の象徴であるゴジラをなんとか鎮めようとする話ですが、鎮めるという感覚を世界が欲しているのではないか」「『オッペンハイマー』に対するアンサーの映画は、個人的な思いとしてはいつか、日本人として作らなくてはいけないんじゃないかな」(https://www.cinematoday.jp/news/N0141922より引用)

ゴジラという怪物はある意味、オッペンハイマーが産んだ怪物である。

第五福竜丸事件があった1954年、放射能によって生まれた"祟り神"は、まるで戦争への怒りを体現したかのように日本を破壊し尽くした。

『VSシリーズ』と称し、一時期はヒーローのように他の怪獣と戦っていたゴジラは、近年、再び破壊の限りを尽くす"祟り神"へと戻りつつある。

無論、大ヒットした庵野監督の『シン・ゴジラ』の路線を継承しただけだという見方もできるだろう。

しかし、『オッペンハイマー』と『ゴジラ』を見ることで、今一度核について考え直してみるのも良いのではないだろうか?

そうしようがしなかろうが、どうせゴジラは暴れ続けるし東京を破壊し続ける(大人気シリーズの宿命である)

ならば、初代ゴジラが作られた意図を汲み取ってやるのも悪くないだろう。

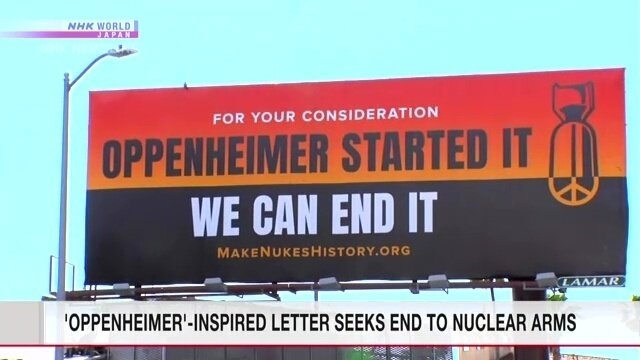

「オッペンハイマーが始めたことを私達は終わらせることが出来る」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?