Fender LEAD2のEric Clapton Blackie化 #コスプレ

今回のコスプレですが、モチーフはFender社のEric Clapton Stratocasterです。ただ、上の画像の通りピックアップにはFender社のVintage Noiseless Strat Pickupではなく、以前搭載されていたLace Music Products社のLace Sensor Goldを採用しています。また、内部にも少しだけ仕掛けがありますので詳細は後述したいと思います。

歴史

Eric Clapton Stratocasterの歴史を簡単にまとめると以下のようになります。

※詳細はFender社のサイトにてご確認ください。

1970年

Eric自身により3本のギターを分解・再構成した黒いメイプル1ピースネックのStratocaster、通称Blackieが完成。

1971年

ステージ等で使用開始。酷使による老朽化が進む。

1984年

Blackieに代わるシグネチャー・モデルの製作が検討される。

1985年4月

シグ ネチャー・モデルの話が再燃。Ericからのリクエストは ・ネック形状がブラッキーと同じ ・基本的にはヴィンテージ・タイプのルックス ・ノイズレス機能 の付いたピックアップとミッドブースト機能を搭載 カラーはTorino Red、Pewter、Candy Greenの3色に決定。

1985年末~1986年3月

開発開始。Blackieのネックをコピーしたものを含む6種類のVシェイプのネックから、EricはシャーブなVタイプとややソフトなVタイプの2本を選択、ピックアップにはFender Lace Sensorが採用された。ミッド・ブースターのブースト率は25db。

1987年夏

プロトタイプが発表。

1988年3月

いくつかの改良を経てEric Clapton Signature Stratocasterが販売開始。

1989年

Blackのボディーカラーがラインアップに加わる。

2001年7月末

ピックアップをNoiseless Pickupに仕様変更したものが発表。

仕様

現行のEric Clapton Stratocasterの仕様は以下のとおりです。

・アルダーボディー

・メイプル1ピースネック、22フレット

・Vintage Noiseless Strat Pickups

・1ボリューム、Treble Bass Expander(TBX)、ミッドブースター

・ヴィンテージシンクロナイズドトレモロ

・ホワイト1プライピックガード、ホワイトパーツ

この仕様を基本としてコスプレの仕様を決定していきます。

コスプレ概要

コスプレのベースになる個体は、メイプル1ピースネックで黒いボディーのLEAD2です。

3・4弦用のストリングガイドは外し、穴埋めしました。

薄めではありますが一応ネックシェイプは「V」です。

今回ピックアップには冒頭にも記した通り、Lace Music Products社のLace Sensor Goldを採用しました。理由としてはVintage Noiselessよりも外見的にコスプレしたことがわかりやすいことと、初期のLace Sensor Gold(過去に所有歴あり)で気になりがちだった1弦出力の弱さが改善されているか否かに関して興味があったことなどが挙げられます。

また、ブースターには Active Mid BoosterではなくVillex社のPassive Mid-range Boosterを搭載しています。Active Mid Boosterの搭載には木部の加工が必要であることと、電池交換が面倒であることが主な理由です。

ブリッジサドルはプレスタイプであるK.T.S社のPR-14と交換しています。

ヴォリューム・トーンには元々搭載されていたものを流用しており、値は250kΩです。Lace Music Products社の推奨値は250kΩのPOTに0.022μFのコンデンサです。コンデンサの方は元々が0.05μFだったのでそのまま流用していますが、今後変更する可能性もあります。また、トーンにはコスプレ元同様にTBXを搭載したかったのですが、キャビティーの深さが足りず(後述)断念しました。

ピックガードは元々の白-黒-白3プライから、作成してもらった白の1プライに変更しています。

Lace Sensor

Lace SensorはAGI社(Lace Music ProductsはAGI社の一部として1979年に発足?)のDon Laceにより開発され、1986(1987?)年以降にFender Lace SensorとしてFender社のギターに搭載されるようになりました。当時販売されていたのはGold、Silver、Blue、Redの4種類だったように記憶しています。専属契約は10年間とのことで、以降はAGI社からも販売されるようになりました。

上の画像はFender-Lace Sensor時代の構造的特徴をまとめたものです。

まず外見ですが、ピックアップ表面には「Fender-Lace Sensor」の文字があり、カバーと金属製のエレベーター(ベース)プレートは一体化していないことがわかります。

内部構造ですが、磁石にはゴム磁石が用いられ、ボビン上面部のMicro Matrix Combという櫛状のパーツから側面部の鉄製ヨークに向けて磁束線が飛ぶことになります。ヨークにはシールド効果もありノイズ低減に役立っているようです。また、ボビンとその下のエレベーター(ベース)プレートの間にはゴム製のダンパーが入っていてハウリング防止に一役買っているそうです。すでに述べた通り現行品はカバーと一体形成されていますが、使った限り特にハウリングが起こりやすいということはなさそうです。

通常のシングルコイルピックアップとの比較では、磁力による弦の引張が少ないことと磁界が小さく鉄製ヨークに守られているためノイズを拾いにくいことが、優位な点として挙げられています。

画像はLace SensorとJaguarのピックアップの比較です。

Jaguarのピックアップは、側面のヨーク以外は通常のシングルコイルピックアップと同様です。ヨークはポールピース底面と同磁極となり、上面のポールピースからヨークへと磁束線が集まることにより高出力化と高域特性に優れた音質となるようです。

Lace Sensorではコの字の鉄製ヨークの中に、ゴム磁石がボビン底面に3枚と両側面に1枚ずつ位置します。これによりゴム磁石で構成された側底面は全て同磁極(S極)となります。底面のゴム磁石の上のコイルの巻かれた鉄製ボビン上面部には、Micro Matrix Combという櫛状のパーツ(N極)があり、そこから外側のS極の部分へ磁束線が流れることになります。

こうしてみるとLace SensorはJaguarの進化系のようにも思えて、改めてLeo Fenderの偉大さを感じます。

さて、今回入手したLace Sensor Goldですが、単品で買うよりセットのほうが安かったので3個セットで購入。立派な箱に入って届きました。

ピックアップ表面には金文字で「Lace Sensor」と記されています。カバーと一体化している底面には「MADE IN USA」というシールが貼られ、モールド部には(こちらも金色で)数字が記入されていますが制作日か何かでしょうか?あと、ピックアップ高調整用のゴムが透明なのは珍しい気がします。

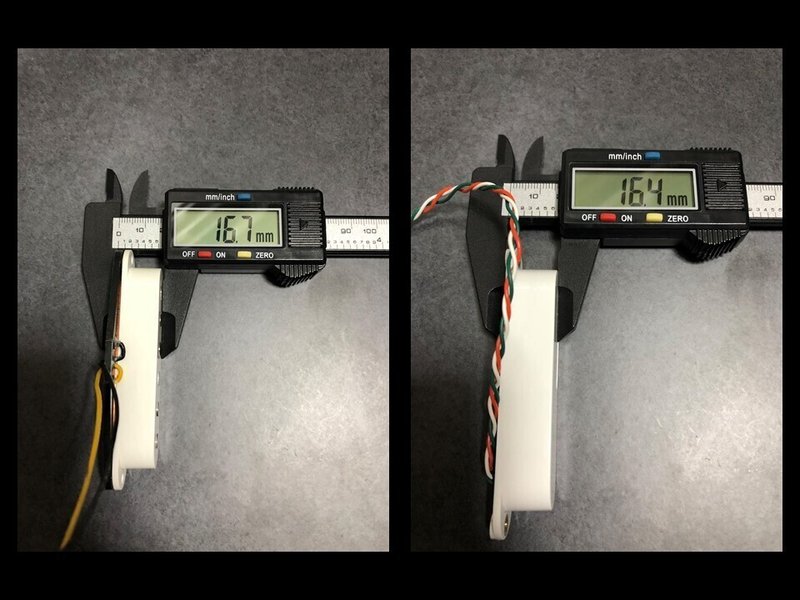

厚みと重量です。Lace Sensorと比較用のX-1に大きな差はありませんが、Lace Sensorの方がわずかに薄くて軽いです。

Lace Sensorの極性ですが、ボビントップ側がN極となっています。

直流抵抗値はオフィシャルスペック通りの5.82kΩ。配線ですが、オレンジがホットで白と緑をまとめてコールドとして配線すればいいようです。

前述の通り弦を引っ張る力が弱いLace Sensorですので、ピックアップの高さを上げてかなり弦との距離を近づけたセッティングが可能となります。 Lace社のウェブサイトにはピックアップ高調整の目安として、21フレット押弦時に推奨される弦-ピックアップ距離が記されています。

・1弦

ネックポジション:1.5mm

ブリッジポジション:1.0mm

・6弦

ネックポジション:2.5mm

ブリッジポジション:2.0mm

Passive Mid-range Booster

画像は今回使用したVillex社のPassive Mid-range Boosterですが、2007年頃に入手したもので現行品とは仕様がやや異なるようです。

現行品とは直方体の形状は共通していますが、配線材は直接接続されていません。上の画像のように結線して使うようです。

古いモデルに付属していた配線図です。配線の仕方によってはブーストの量を可変式に出来るようですが、今回は元々搭載されているフェイズセレクター用のON/ONスイッチを活用したいと思います。

配線自体はそう複雑でもないのですが、LEAD Series搭載時に問題になるのがMid-range Boosterの搭載位置です。上の画像の通り、LEAD Seriesのキャビティーは初期と後期で深さが異なるようです。以前Mid-range Boosterを他のLEAD2に搭載したときには問題なかったのですが、今回のベースとなる個体は後期のものでMid-range Boosterをリアピックアップの空きスペースに入れようにも厚みが合いません。また、同様の理由で2連式POTを用いたTBXも搭載が困難です。

そこで苦肉の策として、リアピックアップキャビティー中央にある、NCルーター固定用と思われる円形の窪みを利用します。上の画像の位置にMid-range Boosterを配置すると、赤丸で囲まれた配線材の部分が丁度円形の窪みに位置するため、なんとかキャビティー内に収めることが出来ました。但しMid-range Boosterからの配線がスイッチに届かなくなってしまいましたので、手持ちの配線材を用い延長して対応しました。

終わりに

完成した「bLackiEAD」を鳴らしてみての感想ですが、現行のLace Sensor Goldにおいて1弦の出力が弱いという弱点は改善されているように思います。また、通常のシングルコイルと比較しての違和感も殆ど感じず素直な音といった印象です。そして、ノイズの少なさは特筆すべきであり、見た目で決めた割には好みの音となりました。

Mid-range Boosterですが、Lace Sensor Goldとの相性は良いようです。上の画像はVillex社のPassive Rotary Tone Boosterのブーストレベル別増幅周波数帯域の違いをグラフにしたものです。Mid-range Boosterがどの程度ブーストしているのかは記載されていないのですが、かなり太い音になります。

Eric ClaptonがHard Rock Cafeに寄贈したWine(Transparent Red)のLEAD2ですが、詳細は不明なれどおそらくはFender社から渡されたものを、愛用などせぬまま右から左へと横流しだったのではなかろうかと愚考しております。もし、当時渡されたLEAD2が今回のコスプレのような仕様であったなら、愛用とは行かぬまでも少しばかり手に取っては貰えたのでしょうか。電装系的にEric Clapton Signature Stratocasterの元になったとされるElite Stratocaster、この仕様を踏襲した「eLEAD」発売は叶わぬ夢であったわけですが、今回のコスプレでいろんなことを成仏させられていればいいなと思う次第です。

【了】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?