Fender LEAD3の小川銀次モデル "The Powercaster" 化 #コスプレ

今回モチーフに選んだのは、小川銀次(1956~2015)が使用していた改造Stratocasterです。小川銀次は、自身のバンドであるCROSSWINDやRCサクセション、そして数々のセッション活動などで知られるギタリストで、このStratocasterのことは"The Powercaster"*と呼んでいました。

*2019年にFender社が発売した同名のモデル(ギブソンスケールのネックにオフセットボディー、ピックアップはP-90+ラージハムバッカーを搭載、ブリッジはTune-O-matic)とは異なる。

小川銀次

小川銀次は、多数のギターを所有していることでも知られていますが、"The Powercaster"の元になったと思われるのは上の画像で弾いているOlympic WhiteのStratocasterで、各部の仕様から1970年代中〜後期製と推測できます。この時点でピックガードは1弦側カッタウェイの部分をカットした独特な形状にモディファイされています。

この形状は後にTokai社のギターにも採用され、その際には小川銀次に使用許諾の確認があったとのことです。

ラムトリックカンパニーの竹田豊は、トーカイMATシリーズに関する記事*の中で「実はこのピックガードのデザインは、筆者が故小川銀次氏のために作ったピックガードを氏がトーカイに持ち込んだことで製品化されたものである。」と語っています。

Music Man社のSilhouette(1986年に発売開始)のピックガードとも形状に類似性が感じられます。

*リットーミュージック ギター・マガジン・レイドバックVol.1 2020 p100

"The Powercaster" の仕様

"The Powercaster"の仕様ですが、前述のStratocasterのネックをSonic社製に換装、ピックガードは黒白黒の3プライで前述の通り独特の形状が印象的です。ピックアップのマウントビス位置は通常のStratocasterと同様になっており、ピックアップの「足」の部分にステイなどを用いて対応しているか、ビス自体ダミーでダイレクトマウントになっているかだと思われますが詳細は不明です。何れにせよ元々は通常のStratocaster用ピックガードだったものを加工・流用しているものと思われます。

ピックアップは、ネック側にDiMarzio社のSuper Distortion、ブリッジ側に同社のX2Nを搭載しており、ミドルポジションのシングルコイルピックアップは黒いカバーのみのダミーだそうです。

ブリッジにはFENDER BRASSWORKSと呼ばれるブラス製の純正パーツ(おそらくStandard SeriesのStrat Tremor and Bridge Assy)が使用されており、その他のハードウェアもゴールドのものが搭載されています。

ボディーの変色は著しく、一見するとオレンジかブラウンに見紛ってしまいますが、元はOlympic Whiteです。

X2N

搭載されているピックアップのうち、Super Distortionについては以前まとめているため詳細は割愛します。

X2Nは、DiMarzio社のピックアップデザイナー(同社の”Evolution”や”Virtual Vintage"シリーズの開発で有名)であるSteve Blucherが初めて手掛けたピックアップです。1979年に発売が開始され、太めのバーポールピースにセラミックマグネット、直流抵抗値は15.8kΩ(実測値は16.8kΩ)という仕様で、同社のラインナップ中最大の出力(510mA)を誇っています。

DiMarzio社のサイトでは以下のように紹介されています。

"強烈な個性"とも言うべきピックアップです。

2本のワイド・バーポールピースがまさにワイルドな雰囲気を醸しだしています。

リアに装着すると、まるでチューブ・アンプを揺るがすかのようなパワフルなギターに変身します。このサウンドは、まさに焼けつくような音とも言えます。

磁界は非常にパワフルでありながらピンポイントに作られています。そのためギターごとのサウンド・キャラクターをしっかりと捕らえます。

ウォームなギターではまるでハンマーのようなサウンドを奏でるでしょう。

また、ブライトなギターでは完璧なスクリーミング・サウンドを得ることができます。

さらにX2Nのシングルコイル・モードおよびシリアル、パラレル・モードのサウンドも非常に効果的で、X2Nのパワーは出力の弱いハムバッキング・ピックアップと組み合わせてもその威力を十二分に発揮します。

また、シンコーミュージック社発刊のDiMarzio Maniacというムックの中で、X2Nについても紹介されているのですが、そのページ内で小川銀次が以下のコメントを寄せています。

★強力なパワーの恩恵で、エフェクターに頼らずアンプを歪ませることができる。

→当時必要だったハイ・パワーサウンドに対して、効果は絶大!

★トーン・キャラクターは、ハイ・パワー・ピックアップにありがちないわゆる「ハイ落ち」がない。しかも芯が太く、力のある音になった。

→サウンド・メイクが楽になった!

★バー・タイプのポールピースを採用しているので、チョーキング時に弦がポールピース上から外れることがない。

→安定したプレイアビリティ&音が得られる!

結果として小川銀次はメインギターを含む複数のギターにX2Nをマウントし、20年以上にわたり愛用しているとのことです。

上述のムックにはその他の特徴として、ポールピースの極性が他のDiMarzio社ラージハムバッカーとは逆で、ボビンのコイル巻き方向も逆となっていることなどが記載されています。

太いバーポールピースを採用しているからか、X2Nの重量は165gでSuper Distortion(118g)の約1.4倍となっています。ただし、ブリッジベースからの高さはSuper Distortionが16.7mmであるのに対しX2Nは16.3mmと僅かに低くなっています。

マグネットはどちらもセラミックですが、Super DistortionはX2Nのものよりもやや薄く、マグネットの横には幅の調整目的と思われる鉄板が装着されています。

DiMarzio社は同社のウェブサイト上で、各ピックアップの出力や音色の特性をTONE GUIDEとして記しています。

上の画像は、今回搭載したX2NとSuper Distortionに加え、所有しているEJ Custom及びPAF36thのTONE GUIDEについて比較したものです。PAFを標準とした場合、X2Nの出力は約1.8倍であり、相当な高出力ピックアップであると言えます。また、EJ Customの出力はX2Nの2/5以下ですしトーンのグラフは真逆と言えます。これらの表記ですが、実際の印象とも概ね合致しているように感じます。

X2Nについてはリットーミュージック社のギター・マガジンピックアップ・ブック内でも触れられています。

これも音が大きいですね。クリーン・トーンを作るのは無理(笑)。クランチ・セッティングでもディストーションの音ですね。体感的には、3弦など真ん中の弦がしっかり鳴っている感じ。低音源にもハイのチリチリとした歪の粒がつきますね。ラウドなバンドでリフの音程感を確保するにはこれがいいのかもしれない。

(狩野良昭)

79年にデビューしたX2Nは、スラッシュ系のサウンドを定着させたモデルと呼べる。ロー・レンジ自体は整理された実音を持つのだが、5,6弦には常に2オクターブ上の倍音がつき、その輪郭を強調する。これぞ元祖ドンシャリのサウンド。ポールピースに採用された分厚いブレードは見た目通りの音像と言っていいだろう。マグネットにセラミックを採用し、整数倍音間に複雑な3度/5度/7度を加えたことで単調な鳴りを回避している。ブレードは分離されたポールピースと違い、チョーキングしても音圧の劣化がなく、音切れせずしっかりと拾ってくれる。

(福岡紀行)

FENDER BRASSWORKS "Brassmaster"

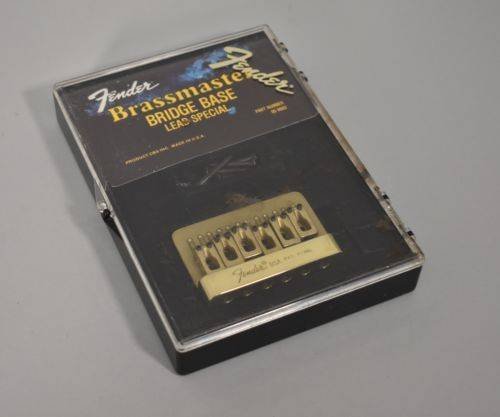

1979~1981年頃にかけてFender社では純正のハードウェアパーツ(FENDER BRASSWORKS)を販売していました。素材はブラス(真鍮)製でブリッジやペグのみならず各種ノブやジョイントプレートなど多岐にわたります。

BRASSWORKSにはStandard SeriesとBrassmaster Seriesがあり、Standard Seriesは通常のハードウェアと同形状で素材をブラスに変更しているのに対し、Brassmaster Seriesは画像の通り肉厚で質量が大きく、パーツ交換による重量増(サスティンの増加目的?)が見込まれるものとなっていました。

これらは当時の同社製品であるThe Strat(上の画像向かって左)やBlack & Gold Telecaster(上の画像向かって右)にも採用されていました。

上の画像は向かって左がBrassmaster SeriesのStrat Bridge Assy(L TR)、右がStandard SeriesのStrat L T Base Plate Assyでいずれもless tremolo(ハードテイル)のブリッジとなっています。サドルの幅は約11.3mmでボディー固定用のネジ穴位置と弦が通る穴の位置は、LEADに使われているものとは異なります。

Brassmaster SeriesにはLEAD用のLead Special Bridge Base(サドル幅はおそらく10.5mm)が存在しますが、残念ながら入手には至っておりません。

仕様

Lead Special Bridge Baseが入手できていないため、今回はネック・ハードウェア交換前でピックガード・ピックアップ交換のみ行われた時期があったと仮定しての妄想コスプレといたしました。

特殊形状のピックガードはいつものごとくProvision Guitar社に発注いたしました。ハードウェアはクロームで統一し、ノブはドーム型を採用しています。

ブリッジサドルは亜鉛ダイキャスト製、ピックアップにはネック側にSuper Distortion、ブリッジ側にX2Nを搭載し、ミドルポジションのピックアップはダミーで、Mustang用のピックアップカバーの上部を切り取り、両面テープで固定しつつ短いネジをそれらしい位置にねじ込んでいるだけで、ボディーの木部加工はしておりません。

POTはボリューム・トーンともCTS社製500kΩで、トーンはGreasebucket Tone Circuitを採用しています。

ワイヤリングは、ON-ON-ONのトグルスイッチ2つで、LEAD3同様にピックアップセレクターとネック/ブリッジピックアップのコイルタップ切り替えスイッチとなっておりますが、コイルタップ時にはどちらのピックアップにおいてもネック側のボビンが生きるようにしています。※別記事参照

まとめ

今回は現在残されている個体の仕様通りではなく、勝手な妄想に基づくコスプレということで完成度も何もあったものではありません。ただ、個人的な思いとしてはこのコスプレができて大変嬉しく達成感があります。

筆者が小川銀次に触れたのは、RCサクセションのライブアルバム「Rhapsody」でした。「よォーこそ」や「ラプソディー」でのソロのカッコよさと美しさは、小川銀次という存在を強く印象付けるのに十分でした。その後のソロ作も大体追いかけておりましたので、早逝は本当に残念でした。

上の動画の頃はボディーの変色もまだ少なく、この後のパーツ交換がどのような順序で行われたのかは前述の通り不明なわけですが、Super DistortionとX2Nの組み合わせから得られるトーンは、Stratocasterのトーンよりも小川銀次らしく感じます。今後ブラス製のパーツが入手できればコスプレをおかわりするのもやぶさかではありませんが、当面は今回の仕様のまま愛で偲びたいと思います。

【了】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?