坪内逍遥『当世書生気質』の戯作文学的側面

坪内逍遥は、世間的にはアナクロ二スティックで前近代的な戯作文学に英米文学を導入した改革者、近代小説家の嚆矢として語られているが、彼は江戸期の文学を古臭い、早々に脱ぎ捨てるべき弊履とばかりとらえていたわけではない。

◼︎坪内逍遥作品の戯作文学性の概説

坪内は、敬意と愛情を持って、戯作文学の伝統を明治以降も途切れさせることなく受け継ぐために粉骨砕身した。その姿勢は、後年になっても井原西鶴の『好色五人女』をモチーフにした『お夏狂乱』や『お七吉三』の脚本を書いていること、比較文学者として近松門左衛門とシェイクスピアを同時代の劇作家として比較検討するなどの試みも行っていることからも窺える。

逍遥の『当世書生気質』の英文学的側面については、既に多大な先行研究が存在するためにそちらに譲るとして、ここでは敢えて彼の作品の最深部に通底する江戸時代の戯作文学的側面について検討してみたい。

◼︎坪内逍遥の生育歴と戯作文学への教養形成

まず、幕末の時代に育った逍遥の子ども時代を辿ると、彼が戯作文学を読んで育ったという生育歴が見えてくる。

坪内の戯作文学への素養を開花させたのは、芝居好きであった彼の母のミチであった。演劇という角度から見れば、ミチは名古屋の古袖座、中村座、末広座などに息子を連れて巡っていたというエピソードを持っている。

文学に関していえば、坪内は4、5歳の時から美図垣笑顔、柳下亭種員らを作者とする『児雷也豪傑譚』や仮名垣魯文が翻案した曲亭馬琴原作の『南総里見八犬伝』を愛読し、八犬伝への執心ぶりはこの本のキャラクターが夢にまで出るほどだったらしい。そして、さらにその趣味が高じて、思春期になった逍遥は大惣という貸本屋で化政、天保、嘉永年間に出版された戯作本を千冊以上も読み漁り、当時出ていたそれらのほぼすべてを読み上げてしまっていたと回顧している。

逍遥は黄表紙、浮世草子、その中の八文字屋本、近松門左衛門などは適当に読み流し、作家の中でも曲亭馬琴、式亭三馬、十返舎一九、為永春水、柳下亭種員らの読本、人情本、滑稽本、合巻を何度も読み返していたらしい。

やはり曲亭馬琴に幼いころから親しんできた逍遥は読本の続編を心待ちにしており、『朝夷巡島記』『開巻驚奇侠客伝』『近世説美少年録』の続きが出ないことをとても悲しんで少年時代を過ごした。逍遥は、この頃から戯作文学を素地として小説を書き始めた。後に明治期初めての小説家としての道を彼はここから歩み始めたのである。

逍遥は彼が一番好んでいた侠客伝からアイディアを貰い楠氏や新田氏の曾孫や玄孫を主人公に5枚や10枚小説めいたものを書きなぐったと回顧している。

彼のその後花開いていく文学性の底にあったのはおそらくこれであろう。

逍遥が『当世書生気質』を出す一年前に当たる明治17年に出版したシェイクスピアの『ジュリアス・シーザー』の翻訳である『自由太刀余波鋭鋒』が浄瑠璃風の訳文に曲亭馬琴が混ざったようなテイストになっていること、この原作がそもそも英雄譚的であり活劇であることこそが逍遥の戯作文学趣味を表していると言えるだろう。そして、だからこそ曲亭馬琴は小説家・劇作家となっていく逍遥の仮想敵であり、越えなければならない壁であった。

◼︎東大入学と日本近世文学VSシェイクスピア文学の相剋

逍遥は八犬伝の勇士であるキャラクターたちを『小説神髄』において「仁義八行の化物にて決して人間とはいひ難かり」と評している。上京した逍遥が仮名垣魯文の門弟となる代わりに東京大学に入り学んで得た知見は、小説は人の心を、そしてその次に社会の様子や文化を描き出すものであるということであり、決して石田梅岩の倫理思想や儒教哲学の布教の道具ではないということであった。

『ハムレット』におけるガートルードのキャラクターを論じろ、というテーマの英学の試験でキャラクターをそれまでの江戸文学の善悪二元論的な文脈から「倫理」であると解釈し、不合格となり留年し、東大を4年で卒業できなかった逍遥は、日本の戯作文学が『心学早染草』や『南総里見八犬伝』などに見られる儒教倫理を反映した勧善懲悪物語が生き生きした人間的キャラクターや物語をパターン化し単純化してしまうそれ以前の近世日本文学すべてにわたる構造的な弊害をまざまざと自覚させられることになった。

イギリス演劇にも1500年代において性格喜劇や気質喜劇など、キャラクターを道徳や悪徳、勇気や愚かさなどに還元し表象する文化は流行していたが、彼が学んだイギリスの小説や演劇は、シェイクスピアの登場によって、属性に沿わないキャラクターの人間的なエピソードを挿入するなどの手法や、人間観の変化によって既にこれらの段階を超克していた。彼が慣れ親しんできた戯作文学を貫く善悪二元論的世界観から自由になることは、逍遥にとって喫緊の課題であった。

◼︎キャラクター設定・タイトルから見る坪内逍遥の戯作文学性

話を元に戻そう。『当世書生気質』の話の元になったのは、南朝の武将の末裔の少年ではなく、逍遥が数年後に考えた、八犬伝を通して彼に影響を与えた『水滸伝』を元にした「遊学八少年」というプロットであった。

勉強家、怠け者、硬派、軟派、遊び人などの様々なタイプの学生を登場させているところに、仁、義、礼、智、忠、信、孝、悌の徳を備えた八犬士の登場する八犬伝に影響された人物造形であることが見いだせる。

逍遥は『当世書生気質』が完成する10年前、東京開成学校の入学試験を受けに上京したが、その時の同行メンバーは八代六郎、磯松景義、鈴木矢之輔、阿部直秀、小出豊一郎、佐久間正一、鳥井ら8人の学生だったことから彼はこのアイディアを思いついたという。

八代六郎は友人の後藤斎吉を連れて逍遥の下宿していた東京住みの兄の家を訪ね、後藤が持参した自作の小説を読み上げたことから、自分たちを水滸伝の人物に擬し、八代は「松六郎」、後藤は「藤一九」、逍遥は「平十雄」という中国風の名前を考えたりしていた。ここから逍遥は『俳諧水滸伝』のように小説を書いてみようと思いついたのであった。これは後に『当世書生気質』として結実する。

当世、というターム自体が、安永のころに「当世本」と呼ばれた黄表紙や「好色五人女」の中によく当世という語が登場することからも江戸時代の草双紙の趣を感じさせる。そして「書生気質」とは浮世草子の気質物をもじったタイトルである。逍遥はタイトルを考える際、江島其磧の『世間子息気質』『世間手代気質』、上田秋成の『外妾形気』らの特定の業種や立ち位置の人々の生活を描写する作品に倣ったのだ。

◼︎文体・演出から見る坪内逍遥の戯作文学性

逍遥の文体の戯作文学性に関わる具体的エピソードを挙げてみれば、『当世書生気質』第一回の冒頭は「さまざまに。移れば換る浮世かな。幕府さかえし時勢には。武士のみ時に大江戸の。都もいつか東京と。名もあらたまの年ごとに」と曲亭馬琴作品のような七五調のリズムで始まっている。

第八回の「尚かたくるしき口気の失ぬは、たしかに維新後の士族あがり」は馬琴調とは文のリズムが変わり、式亭三馬『浮世床』の「友達の女房は、小意気で婀娜で、夫者あがりか鯨舎あがりで」の方により近い。第九回の、塾舎の西瓜割りにおける、桐山がナイフがないからと友人が持ってきたスイカを素手で叩き割る描写も如何にもくだらない書生的エピソードとして滑稽本のような形式で小説に組み込まれている。

そして第十三回で、停学が明けた主人公の小町田粲爾が田の次の姉分の鈴代常の家で田の次と密会する場面では、

女「もし見捨てさ下さらなけりゃア、六年でも、また十年でも、わたしは心はかはりません。」

男「今断縁てさへ呉れるなれば、勝手にどうでもするがいゝ。どうせ名が汚れたおれのこッた、何をされたつてかまふもんか。モウおれア帰るよ。」

女「考へれば考へるほど、飛鳥山がうらめしい。…あなたは邪険にどうあっても。」

というやり取りが障子越しに行われ、濡れ場を巧みに引き伸ばし直接的に見せないという読者に対する焦らしが行われる点は、為永春水の人情本的な演出である。

文体の観点から言えば、逍遥が馬琴離れをしだしたのは当世書生気質を書き始めた明治16年頃のことであった。世話物、今でいえば現代小説には草双紙式の雅俗折衷体が適切あると小説神髄において彼は書いており、当時の彼は話し言葉はリズムが悪く、小説にはふさわしくないとしている。

当世書生気質は主に七五調で書かれ、シェイクスピアの『夏の夜の夢』の韻文のように声に出して読みやすく、そして覚えやすい上に美しい。現代の小説はほぼ俗文、話し言葉、口語体で書かれるようになっている。この当時の逍遥には言文一致という要素はあまり見られず、戯作文学調の文体から離れる気はなかったようである。

◼︎話の構造から見る坪内逍遥の戯作文学性

話の構造から考察するならば、馬琴を典型とする読本のパターンとして霊異譚、怪異譚など神様の登場やホラー要素を抱えた大型の因縁譚が存在が逍遥の参照類型と言えるだろう。逍遥の『当世書生気質』はこれを小型化し、近代的にアレンジして人情本に置いたと言える。

主人公の東大青年、小町田の恋が報われたのは神仏のおかげではないが、キャラクターたちのそれぞれ持つ世界観には明治十年代の後半においても未だ西洋合理主義に染まらない諸教混交的な空気が残っている。八犬士たちが縁によってつながれ、ストーリーが進むごとに関係性を構築していくように、主人公の青年の小町田とヒロインの田の次の間には、現代であれば赤い糸と形容できるであろう合理的な説明のできない運命や縁が絡んでおり、それが大団円において彼らを恋人として繋ぐのである。

◼︎挿絵から見る坪内逍遥の戯作文学性

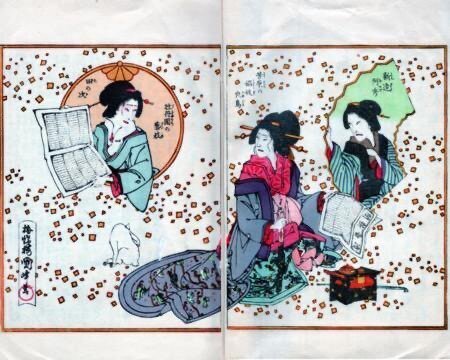

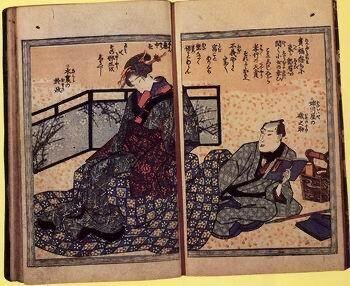

挿絵に関して述べるならば、挿絵画家の歌川国峰の名を挙げねばならないであろう。彼によって描かれた『当世書生気質』の口絵は女性読者を意識したためか、色摺の口絵を採用していた為永春水の人情本とかなり近しい構図やキャラクターとなっている。田の次が新聞を読んでいる娼妓の顔鳥をからかう様子も、春水の『風流小田春』の芸者が大写しになっている浮世絵の美人画との類似点が多い。(<図1><図2>参照)

五号と八号の挿絵を担当した長原止水は国峰の絵を古すぎると評し、彼に代わって洋画風の挿絵を載せたが当時の浮世絵慣れした読者は洋画の挿絵をあまり好き好んで買おうとはしなかったようで、結局また浮世絵風の絵に戻ることになった。

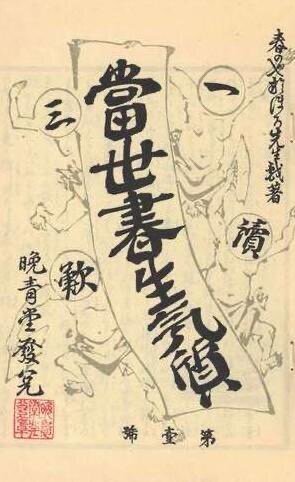

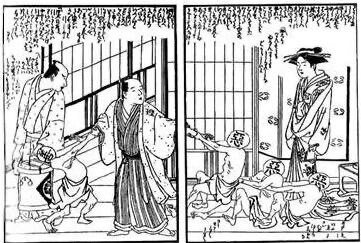

ちなみに、表紙において、当世書生気質、と書かれた紙を持っている「一」「読」「三」「歎」と顔に書かれた小太りの中年男性のような風体をした生き物は、山東京伝作の黄表紙である『心学早染草』に登場する善玉、悪玉のオマージュとなっている。(<図3><図4>参照)

◼︎出版形態から見る坪内逍遥の戯作文学性

出版形態も、最初の明治18年6月からは一回を一号として十七号まで半紙和綴17分冊で、そして明治19年4月に完結してからは半紙和装2冊本で合巻に近い形式での出版を行っている。洋書版が出たのはこの4ヶ月後である。

筋書きや総論の観点からは、主人公である大学生の小町田が幼馴染であった芸者田の次と愛し合い、それゆえ学則違反により小町田は大学を退学させられるが、田の次は実は彼の大学の親友の守山の生き別れの妹であった、という筋書きは発表当初から為永春水の人情本的だと言われており、現代においてもこの話が人情本風の筋立てと滑稽本的な挿話を持つ物語であることは辞書に記載され、定説となっている。『早稲田文学』に載った書評からも「魯文の経脈を繋ぎ」とある通り、戯作文学の影響が見て取れる。幸田露伴はこの雑誌で「柳亭種彦脈に春水や金魚の情話風も交り、也有あたりの俳文気もチョッピリ加味され、」と具体的な作者からの影響関係を匂わせている。中村完はこの作品を「滑稽本・人情本ふうの外観の内部に草双紙・読本的深層をもつ」「通常の人情本形式では語りにくい愛のにがさを滑稽本スタイルの中に発散し、滑稽本では語りえない愛の深さを草双紙的、読本的世界にうつし出そうとしたのではないだろうか」と書いている。

◼︎結論

おおまかにまとめれば、『当世書生気質』には作者としては曲亭馬琴、式亭三馬、為永春水の影響が大きく、他にも山東京伝、江島其磧、柳亭種彦、田螺金魚らの影響があると言えるだろう。ジャンルとしては読本、人情本、滑稽本、黄表紙から受け継がれた文脈の表現が見られる。ここから、私たちは逍遥が戯作文学を彫刻しようと試み、戯作文学をベースに英文学の要素を取り入れた今までにない、文明開化時代の日本文学を模索していった苦労が読み取れるであろう。

◼︎参考文献

山本正秀「近代文体形式史上の坪内逍遥」『坪内逍遥研究資料第八集』新樹社(1979年)

坪内雄蔵『一読三嘆 当世書生気質』晩青堂(1885年)

河竹繁俊・柳田泉『坪内逍遥』第一書房(1988年)

中村完『坪内逍遥論―近代日本の物語空間』有精堂(1986年)

植田重雄『坪内逍遥 文人の世界』恒文社(1998年)

津野海太郎『滑稽な巨人 坪内逍遥の夢』平凡社(2002年)

坪内士行『坪内逍遥研究』早稲田大学出版部 (1953年)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?