お客様の感動を爆上げする、顧客管理テクニック #V字回復に備えよ

お疲れ様です、トレタの中村です。

緊急事態宣言以降、休業する飲食店様が急増しています。トレタとしては、休業期間のサービス利用料を減免する措置なども発表していますが、それ以外にも飲食店様を支援する施策を検討しています。

今回はその一環で、こうして文章を書いています。やむを得ず休業するのなら、せめてそれを前向きに捉えて「休業している今だからこそ」できることをやりませんか。

つまり、アフターコロナに向けたスキルアップ、題して #V字回復に備えよ です!

今回のテーマは、顧客管理方法とそれについてのトレタ活用法。手前味噌ですみません。でも、お客様の感動を爆上げできる、実戦的なトレタの活用方法をご紹介しますので、ぜひ読んでいただきたいと思っています。

常連さんの心を掴む店作り

僕も日頃からさまざまな飲食店様を拝見していますが、不況など外的環境の変化に強いお店には2つの種類しかありません。

ひとつは「普段からなかなか予約の取れない超人気店」。

そしてもうひとつは「常連さんの心を掴んで離さないお店」です。

コロナの影響下においても、さすがに緊急事態宣言下の現状では全てのお店が壊滅的な業績になっているものの、その売上が下落するスピードを見ても、これらのお店は比較的影響が緩やかですし、テイクアウトやデリバリーの展開でも一定以上の成果が出ているお店が多いのが現実です。

とはいえ、1つめに挙げた「予約の取れない超人気店」になるのはかなり困難です。ハコがそれなりに大きいだけでも「予約困難店」になりづらいですし、料理のクオリティだけでなく、時の運も味方につけないといけないなど、実現のためのハードルは無数にあります。

しかし、2つ目のパターンは違います。「常連さんの心をつかむ」ことは、それほど難しいことではありません。「きちんとすべきこと」をやっていれば、それなりに再現性もあり、様々な業態でも生かせるはずです。

今回の記事は、その「常連さんの心をつかむ」「きちんとすべきこと」を、トレタの活用で実現する方法のご紹介です。

お客様の心に響くもの

お客様の「心」と向き合ったときに見えてくること。人があるお店の常連になる時、そこではどんな事が起きているのでしょう。

そもそも常連様というのは、どのような方々でしょうか。恐らくですが、ほとんどの常連様は、金銭的なメリットを求めて…というタイプのお客様ではありませんよね。

どんなにクーポンを出しても、どれだけ割引をしても、それを目当てに来店していただいている限りは、そのお客様が常連になることは「まれ」です。お客様が求めるのは、お金に換算できない、特別な何かであるからです。

お客様自身の心に響くものがあったからこそ、常連になっていただける…それが自然な常連様の成り立ちではないでしょうか。

では、その心に響くものとは?

それは、料理かもしれませんし、雰囲気かもしれません。あるいは接客かもしれませんし、実は何気ない「ひとこと」だった…ということもあるはずです(もちろんその逆もあります)。

そうなんです、人間は意外とささいな出来事で感動して、そのお店を愛するようになるんです。

そこで重要なのは、お客様がお店から個人として認識されること。不特定多数の「お客様」ではなく、ひとりの「中村さん」として扱われていると体験してもらい、感動してもらうことが大事なのです。

では、そんなお客様とどういうコミュニケーションをとれば、お客様によりよい体験を、感動を与えることができるのでしょうか。

お客様を観察する?それとも、お客様ととにかく話をしますか?

もちろん皆さん飲食のプロですから、現場では色々と工夫されていることと思います。しかし、どのお客様にも様々な趣味嗜好があり、一目見ただけではわからない特徴があります。目の前にいる人がどんなお客様かわからない状態で、その人を感動させるのは至難の業です。

僕も長らく飲食業をやってきましたから、その難しさは毎日のように感じてきました。でも、だからこそ「トレタ」を作ったのです。お客様を感動させるために。

お客さまの来店回数をチェックする

実は、お店とお客様との関係性は「来店回数」に集約されます。「えっ?そんな単純なこと?」と思われるかもしれませんが、これは事実なんです。

「来店回数」とは、お客様がそのお店に対して、どういう距離を感じているかを端的に表す指標です。考えてみてください、そもそも気に入らないお店にはリピートしませんし、何らかの居心地悪さを感じたら、何回も足を運びませんよね。これだけ数多の飲食店がある中で、お店に何度も来ていただける…これって、実は奇跡にも近しいことなんですよ。

だから「来店回数」こそ、お客様がそのお店に寄せる期待値であり、評価であり、親密さを示す指標なわけです。僕は、その「来店回数」を可視化したくて「トレタ」を作ったのです。

しかしこの「来店回数」の把握、実際に現場に立ってみると、その困難さに気がつきます。スーパーレセプショニストであれば、ほぼ全てのお客様を覚えられるかもしれませんが、その来店回数まではカバーできませんよね。仮に記憶力がそれだけ優れている人がいたとしても、その人だって「シフト」があります。現場に入っていないときに来店されたお客さまのことは覚えようがないのです。

でも、お客様の立場になるとこれが逆転します。お客様のほとんどは、そのお店に何回くらい行っているかがわかっています。それくらいに、お店とお客様との間で、この「来店回数」の認識はズレがちです。

だからこそ、機械を、システムを、ツールを使ってほしいのです。

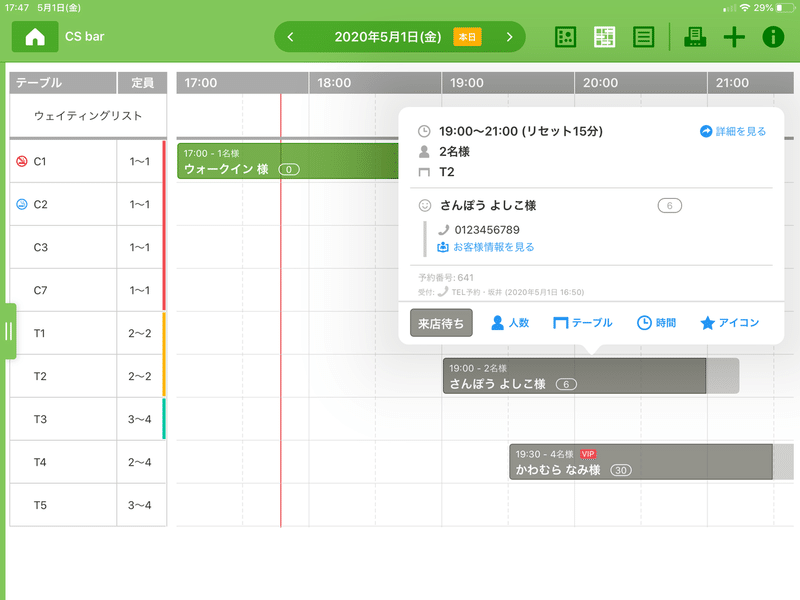

「トレタ」を設計するときに、最もこだわったのは「来店回数」の表示機能です。「トレタ」の台帳を使うと、お客様の名前の横には、必ず○で囲まれた数字が表示されています。これこそが「来店回数」なんです。

この「来店回数」に着目して接客を改善し、お客様に感動してもらおう!そして常連様になってもらおう!というのが、この記事の提案なんです。

「GEM」という素晴らしい仕組み

ここで閑話休題です。

皆さん、ワンダーテーブルさんって会社をご存知ですよね。今や業界を牽引する、素晴らしい外食企業で、高級業態の「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」や「Jean-Georges Tokyo」から、カジュアルな業態の「鍋ぞう」「モーモーパラダイス」と、多種多様なお店を運営されています。

その中で「ユニオン スクエア トウキョウ」というお店があるんですが、このお店の接客が本当に、本当に素晴らしいのです。ワンダーテーブルさんはトレタのお客さまでもあり、そのご縁で接客の秘密を詳しく教えてもらう機会がありました。その内容が、あまりの美しさで震えたことを鮮明に覚えています。

そのシンプルでいて、本質をついている仕組みは「GEM(=Guest Experience Management)」と呼ばれていました。なぜ英語の名前かというと、そもそもこれを発明したのが「ユニオン スクエア トウキョウ」の母体であるUSHG(=Union Square Hospitality Group)の創業者である、ダニー・マイヤーさんだから。

余談ですが「GEM」という言葉には宝石という意味もあり、ゲストマネジメントを磨いていく仕組みにしたい、という想いもあったそうです。

その「GEM」の仕組みを簡単に説明すると、顧客を来店回数で分類し、その来店回数のステージごとにどういう接客をすべきかを行動レベルで具体的に定義している、というものです。

たとえば「ユニオン スクエア トウキョウ」では、顧客を初来店/2〜3回目/4〜9回目/10回以上に分類し、それぞれの顧客に何をすべきかが明確に決められています。

初回であれば「来店動機を聞き顧客データを登録する」「退店されたあとにサンクスメールを送る」などが徹底され、続いて2〜3回目のお客様には「お帰りになるまでに最低3回お名前を呼ぶ」、さらに4〜9回目のお客様には「必ず支配人がご挨拶をする」など。そういったアクションを、徹底的に突き詰めていたのが「GEM」だったのです。

これを「トレタ」のような来店回数を自動的に計測するツールがまだ存在しない頃からやりきっていた…それこそが、ワンダーテーブルさんの本当の強さなんですね。

トレタで「GEM」に近い仕組みを実現する

本題に戻りますと。

この「GEM」に近い仕組みを、「トレタ」を使って実現しませんか?というのが、今日みなさんにお伝えしたかったことです。「トレタ」を使えば、みなさんのお店でも同じ事が、可能な限り簡単に実現できるようになります。なるはずです。

ただし、気をつけないといけないこともあります。みなさんのお店で「ユニオン スクエア トウキョウ」さんのやっていることをそのままコピーしても、多分うまくいかないということです。

どういうことかといえば、飲食業界は価格帯・業態・お店の世界観などによって、やるべきことが千差万別だからです。例えば「来店回数」の分け方も、それぞれのお客様にどうアクションするかも、それぞれのお店によって異なるでしょう。

ワンダーテーブルさんが素晴らしいのは、その分類やアクションをしっかりと作り上げ、磨き込んでいる点です。それこそがノウハウであり、他者には簡単に真似の出来ない、競合優位性となっています。

つまりは、この「GEM」の仕組みを、みなさんのお店に応じてカスタマイズすることが本当に重要なことなのです。

例えばある「トレタ」導入店では、来店2回目と3回目のお客様の場合、紙伝票の端にマーカーで色づけをして、お帰りの際には必ずお土産を渡すようなことをしている事例があります。(ちなみに、2回目と3回目では、異なる色でマーキングして、異なるお土産をお渡しするようです)

この取組は成功しているようで、実際に常連様をたくさん獲得することができたといいます。POSではなく紙の伝票を使っていることを逆手に取って、とてもシンプルでわかりやすいオペレーションに落とし込んでいるところはさすがですね。

それくらいに簡単な工夫でも、やりきれば驚くほどの効果が出るのです。しかし、このような顧客対応ができているお店は、僕が把握しているだけでもまだまだ数えるほど。逆にいえば、やるなら今なんです。3回目の来店なのに、店員さんが「こちらのお店のご利用は初めてですか?」と聞いてくるお店がまだまだ一般的な今だからこそ、初回来店とリピートを見分けた対応ができるだけでも相当なインパクトがあります。

「またお越しいただいてありがとうございます」と一言添えるだけで、その体験はお客さまにとって強烈な印象を残すことができるはずです。「自分はこの店から認識してもらっている、大切にしてもらっている」、お客さまがそう思ってくれたら、あなたのお店も必ず同じように大切にしてもらえるはずです。

ワンダーテーブルさんのように、仕組みを作り上げるというのは相当に大変な作業です。来店回数を重ねるごとにお客さまの体験レベルをどう引き上げていくかを設計し、仕組み化して実行していくのは、知恵と根気と創意工夫がなければ実現できません。数え切れない試行錯誤も必要でしょう。しかしだからこそ、それが他店では容易に真似できない、強力な武器になるのです。

「トレタ」を導入し運用に乗せているお店なら、日本に1万以上あります。しかし、ただ使っているだけではトレタのポテンシャルの10%くらいしか発揮できていません。「来店回数」というデータをどう生かして、どんなお客様に何をするか…それこそが重要なことなのです。

それでも、ツールやシステムを使うのは邪道と考える方もいます。機械に頼ると、人間の温かみがなくなってしまう!と考える方もいるでしょう。

でも、我々は、トレタはそうじゃないと考えています。

本当にお客様を大切にしたいと考え、お店側でできることはやりきりたい!と思っているお店にこそ、ツールを積極的に使って欲しいのです。ツールは、これまで皆さんが実現したいと思いながらどうしても実現できなかった理想の接客・理想のお店づくりを実現するために、今までの皆さんの限界を突破するためにあります。成功しているお店にとってのツールやシステムは、自分たちが楽をするためではなく、お客様により素晴らしい体験を提供するための「投資」なのです。

だからまずは、お客様の名前の横にある数字に意識を向けてみませんか。

そして、②と書いてあるお客さま(=2回目来店)に「またご来店いただいてありがとうございます!」と伝えてみるところからはじめてみませんか?この小さな変化はきっとお客様に伝わり、あなたのお店を大きく変えていく第一歩になるはずです。

たとえ「トレタ」を使っても、繁盛店を作ることは決して簡単ではありません。しかし、きちんとやりきることができれば、誰でも実現できることでもあるはずです。

たった一言から、お客様の感動を引き上げる。

繁盛店への一歩は、ここからスタートするはずです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?