CFP®になるには❷高額療養費

日本国民全員が加入している公的医療保険。代表的なものとは、主に自営業者が加入する国民健康保険と、サラリーマン等が加入する健康保険の2つがあります。さらに健康保険も加入者の職種によって複数の保険に分かれます。

健康保険・国民健康保険とは?

公的医療保険は全ての人に加入義務のある保険ですが、職種や年齢によって加入する保険が異なります。「健康保険」や「国民健康保険」などのほか「船員保険」「共済組合」なども公的医療保険に含まれます。

健康保険は会社に勤める従業員や事業者が加入します。

健康保険はさらに「組合けんぽ」と「協会けんぽ」に分かれます。大企業は自前の健康保険組合を構成しますが、中小企業で働く方は、健康保険協会の運営する協会けんぽに加入することが一般的です。

国民健康保険は、自営業者や農業従事者、フリーターが主な加入者です。

健康保険と国民健康保険の違い

●保険料

健康保険では年齢や収入などをもとにして保険料が決まります。国民健康保険では世帯ごとに加入者の数や年齢、収入などをもとに保険料が決まります。

●扶養家族

健康保険の扶養家族は被扶養者となり、被保険者と同様に医療機関の診察・治療を受けることができます。被扶養者は保険料を支払う必要がありません。国民健康保険には被扶養者という考え方がありません。つまり、家族が多いほど保険料が高くなります。

●保険料の負担

健康保険の場合、毎月支払う保険料の半分を被保険者が負担し、残りは事業者が負担します。国民健康保険では事業者の負担がなく、被保険者が全額負担することになります。

保険給付の種類と内容

健康保険に加入していると、私たちには様々なメリット(給付)を受けることができます。

(参考)保険給付の種類と内容(全国健康保険協会Webサイト)

高額療養費

長期入院や、治療が長引いった場合には、医療費の負担が高額となります。そのため、自己負担限度額を超えた部分が払い戻される仕組みがあります。高額療養費制度です(※)。高額療養費を計算するうえで大切なポイント「世帯合算」と「多数該当」です。

※入院時食事療養費、入院時生活療養費などの負担額は対象外です。

世帯合算

医療費の自己負担限度額は年齢及び所得に応じて以下により算出されます。

また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000 円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。※同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれの自己負担額が21,000円以上ある場合も同様。

多数該当

同一世帯で直近12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目から自己負担限度額が変わります。

70歳未満の方の区分

※総医療とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。

※療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

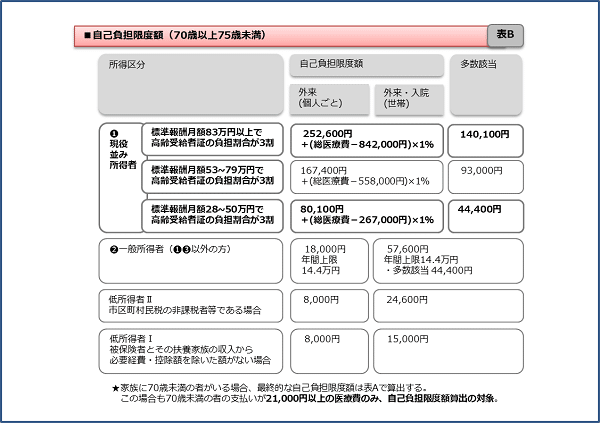

70歳以上75歳未満の方

負担応力に応じた負担を求める観点から、平成30年8月診療分より、現役並み所得者の外来(個人ごと)、一般所得者の外来(個人ごと)及び外来・入院(世帯)の自己負担限度額が引き上げられます。

※ 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。

※ 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

高額療養費の現物給付化(健康保険限度額適用認定証)

70歳未満の方であっても、平成24年4月より、従来の「入院される方」及び「外来で在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料及び在宅末期医療総合診療料を算定される方」に加え、「外来で療養を受ける方」の高額療養費を現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。

この制度を利用するには、事前に全国健康保険協会の各都道府県支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出してください。

世帯合算の計算法

たとえば(1)2020年第2回(問題30)

たとえば(2)2017年第1回(問題25)

たとえば(3)2016年第2回(問題32)

たとえば(4)その他の出題

その他の出題については、【こちら】でまとめて詳細に解説しています。

▼CFP®合格テキスト 2022年6月試験向け 最新版発売中!

▼CFP®受験対策講座 2022年6月試験対策 始まります!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?