人生初のマインドマッピングアプリは想像以上だった

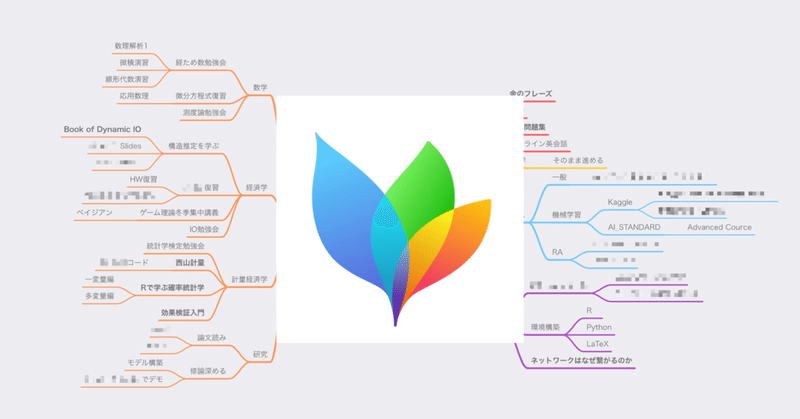

先日、初めてマインドマッピングアプリなるもの(MindNode)を使いました。

内容としては春休み*にやりたい勉強をまとめたものですが、今までになくスッキリまとまったと少し感動したので記事にまとめようと思います。

マインドマップを作るメリット

やることをカテゴリでまとめつつ一覧できる

マインドマップ自体の長所ですが、全事項をカテゴリごとに整理することができています。

例えば、マインドマップ右上の数学カテゴリは勉強会ごとに分けられています。そのため、どの勉強会で数学のどの部分をやるのか直感的に確認することができます。

カテゴリごとに分かれることで勉強の抜け漏れを防止できるという点と、一覧できることでタスク量をセーブできるという点の両方を恩恵として受けることができます。これらは自主勉強の大敵である勉強内容の偏重を予防するために有効です。

考えを行動に結びつけることができる

これもまたマインドマップ自体の長所ですが、ある程度細かい部分にまで掘り下げることがとても容易です。

研究カテゴリは、当初は修論の研究計画を具体化したいとぼんやり考えていただけでしたが、書き出してみると実際に何をやればいいのかについてアイデアが浮かんできて、画像のように行動を派生させることができました。

マインドマップに書き出せばすぐさまアイデアが浮かぶわけではないですが、今まで自分の内面にあった断片的な知見が表出するのを助けてくれます。

編集・追加が容易である

上記のように細かい追加部分を思いついたとして、それを追加しやすいのはマインドマップアプリならではの長所です。

これは先ほどのマインドマップをアウトライン形式に直したものですが、枝葉の親子関係が非常に確認しづらく、それが災いして新たに枝を追加するのがとても難しくなっています。アプリなど電子媒体ではまだしも、紙などの物理媒体では書き足しをするには一度消しゴムで消す手間も発生し、非効率的だと言えます。

また、枝葉の位置も自由に調整することができます。

実は、作成している最中に実証IOの部分が膨らみすぎてしまったのですが、アプリであれば簡単に枝を右に付けかえることができます。今回の場合では、記事の冒頭にもあったように英語カテゴリとネットワーク科学カテゴリを右側に移すことによってバランスを取ることにしました。

マインドマップを作る以上見やすさは重視されてしかるべきであり、こういった行き当たりばったりの変更がきくのはアプリならではの長所といえます。

マインドマップを作るデメリット

デメリットというよりも限界と呼ぶべきですが、マインドマップにもできないことがあります。それはあるカテゴリの子ノード同士を繋げることができないということです。

この例では、計量経済学は間違いなく実証IOカテゴリの領分であり、同時にデータサイエンスにも直接活きてくる子カテゴリです。本来であればネットワークのように有機的に結合して表現したいのですが、残念ながらMindNodeではそうした機能をサポートしていません(もしあればすみません)。

ネットワークの形で自分の考えを整理できるサービスとしてはRoam Searchが知られているものの、こちらは無料トライアルを除けば有料限定のプランとなっており、気楽に利用することは難しいのが現状です。

結びにかえて

マインドマッピングアプリは今まで避けてきましたが、なぜ今になって利用してみたかというと、学年が上がるにつれて自分が学ばなければいけない領域が広範にわたるようになり記憶だけでは管理が難しくなってきたためです。

せっかく作ったマインドマップを活用してまとまった長期休暇でしっかり勉強できればと思います。

* 一橋大学の春休みは他大学でいう冬休みと一体化しているため、107日と長期にわたります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?