漱石徒然草・3

前回はこちら。

今回は「彼岸過迄」である。

秋山公男という研究者が居る。

漱石文学論考―後期作品の方法と構造 秋山 公男

前の世代では最も優れた研究者である。秋山は考察する。

1、作品の末尾で須永は成長したかのように見える。

2、しかしそれは手紙に書いてあるだけで、時系列では手紙の後になる作品前半では、主人公須永は友人の田川敬太郎に「退嬰的」と評されている。

3、よって須永は成長していない。時系列混雑による漱石の書き間違いである。

秋山は完全に間違っている。須永は成長している。旅の終わりに人丸神社に参拝したからである。秋山はそもそも「人丸」という言葉の意味を考えていないようである。

「彼岸過迄」の次の作品「行人」には、「景清」という謡曲の話題が出てくる。景清は平家の武将である。平家滅亡後盲目となり九州で暮らしていた。ある日生き別れた娘が訪問してくる。景清は彼女相手に全盛期の自分の武功を話聞かせる。娘が来たから饒舌になるのである。その娘の名前は、人丸である。

人丸とはすなわち柿本人麻呂である。歌聖である。景清は歌聖の霊力によって言葉を取り戻す。彼岸過迄でも同様の解釈をしなければならないだろう。須永は第五章「須永の話」の中身では、自分は無口という武器があったと述懐する。しかしそれを述懐している時点での須永自身は、饒舌なのである。つまり、無口だったのは過去の話で、今現在は饒舌になっている。饒舌になった理由は、人丸神社に参拝したからである。

人丸神社が視界に入っていないのは、おそらく「行人」読解する際に、「景清」を十分参照できていないからである。しかし作品中の文芸をあらすじだけでも掴んでおくのは、作品読解の基本である。「彼岸過迄」の場合には最重要箇所である作品の末尾の解釈にかかわる。

では田川敬太郎の「須永は退嬰的」という判断はどうなるか。本文見てみよう。

「敬太郎に須永という友達があった。これは軍人の子でありながら軍人が大嫌で、法律を修めながら役人にも会社員にもなる気のない、至って退嬰主義の男であった。少くとも敬太郎にはそう見えた。」

この文章読んで、秋山も後継の研究者も「須永は退嬰的なままだった」と結論づける。残念である。

本稿の読者ならすぐに判断できるだろう。「須永が本当に退嬰的かどうかは、田川敬太郎のキャラに依存する」と。

田川が賢明な人物ならば、須永が退嬰的という判断は確実性が高い。賢明でないならばそうではない。そして田川は、はっきり賢明でないキャラとして描かれている。単細胞筋肉キャラである。

となると「須永は退嬰的なままだった」は、あてにならない判断である。須永は退嬰的ではなくなっていた。ではなぜ退嬰的でなくなったか。それが作品後半の主題である。理由は家業の軍需産業に関する考察を深めたからなのだが、秋山の読み方では永久にそこに到達できない。そして後継者も秋山の読み方を踏襲している。

文学理論の派閥やらなんやらに明け暮れて、そもそも本文がまともに読めていないのが、文学研究の現状である。テキストをつきつめて理解することは、相手が天才作家である場合、非常に難しい。難しいということも理解出来ていない人、読めてないということも認識できていない人がどうも大部分であるようだ。私は今年始めて「彼岸過迄」を読んだが、(恥ずかしながら実は野分、虞美人草、坑夫、それから、行人もである)その程度の貧弱な勉強量でも、章立て表さえ作成して検討すれば、読解の最低限のラインはらくらく突破できる。代表的な漱石研究者たちが、そこを突破できない。知能も勉強量も私よりもはるかに上、でありながら。

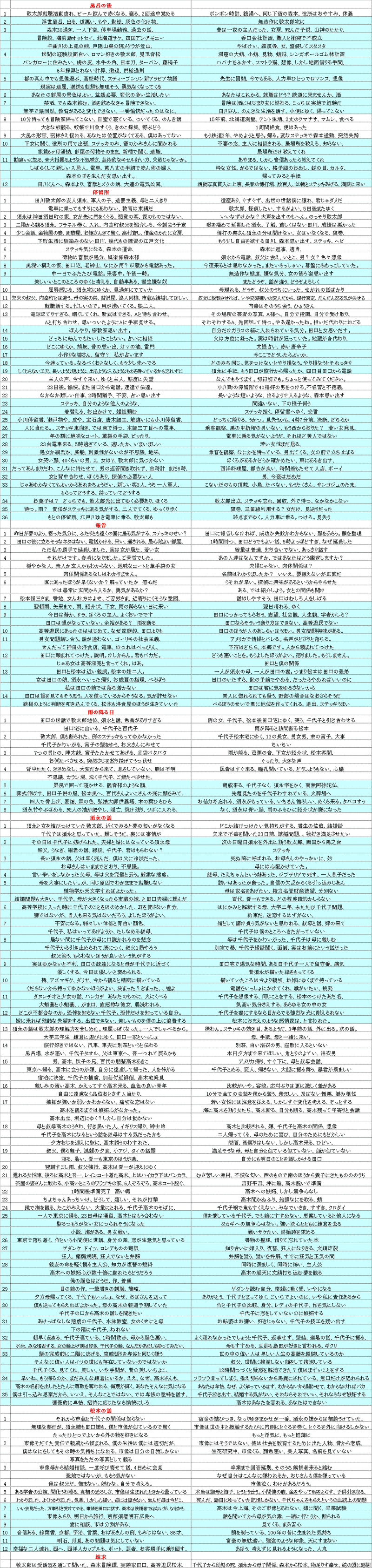

仕事は所詮は方法論である。文学理論は読めていることを前提にしている。読めていない場合どうするか、より精度の高い読みを実現するためにどうするか、その方法論がどうも文学研究には完全に欠落していたようである。「彼岸過迄」の場合、A3で3ページ弱になった。打ち込みは面倒だった。打ち込んでいる時点で名作かどうかだいたいわかる。残念ながら失敗作である。「こころ」は打ち込みでさえ楽しかった。

本作の解析は私も不十分である。駄作すぎて腹が立って途中で切り上げた。でもいいところもある。いつかまた戻ってやり直したい。

次回に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?