硬券0017 志摩航運渡鹿野島

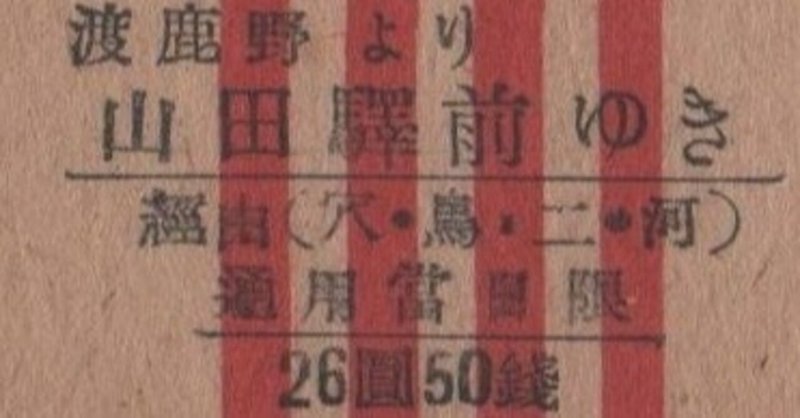

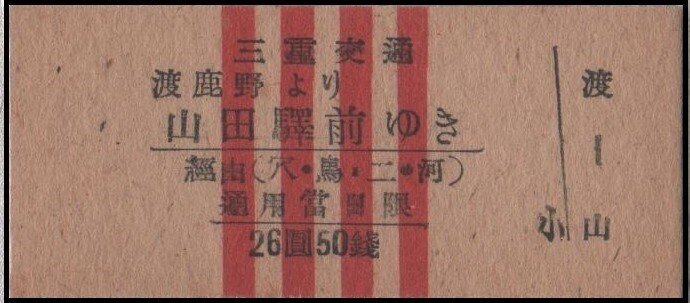

的矢湾関連で不可解な硬券がこれです。

紐解けそうで解けない部分があり、推察の域を出ないのです。

はっきり言って教えてほしいものです。

三重交通の設立は昭和19年ですから、戦後落ち着いてすぐの硬券ということは見てとれます。

これと同様式で「山田」から「濱島」までのバス~鉄道~志摩観光汽船連絡の昭和34年の硬券(この様式を運賃訂正印で使用)を見たことがあります。

その券は地紋があり赤線縦3条です。濱島には戦前から真珠湾交運の遊覧船もあり不可解なところはないのですが、

画像の券に戻せば、まず三重交通に船舶部があった話は知りませんので、これは三重交通が発行はしているらしき「復路券」でしょうか。しかし、志摩観光汽船が渡鹿野巡航船事業を正式に始めたのは昭和33年です。昭和33年ならば、切符の運賃に「銭表示」は無くなっている時代です。法的にも昭和28年までで、実質は昭和26年には使われなくなっていると思います。この切符は作られたのは昭和22年頃とは思うのですが、その頃に巡航船が存在したかどうかです。こういう入り組んだ地区ですから、無くはないでしょうが、切符にある「穴」は、穴川港(駅)であることは間違いなく、的矢湾巡航や昭和19~26年まであった志摩航運に(戦争で中断したにせよ)穴川までの航路があって、戦後に少し復活していたようです。

この切符が廃札にせよ本物であると前提にした推察ですが、

①戦後すぐにたとえ短期間や不定期にせよ、渡鹿野島から穴川港までの志摩航運の渡船が存在した。

②わざわざ経由地にある「鳥」は鳥羽、「二」は二見、「河」は河崎(山田から北東部河岸の古くから栄えた町)、

「山田駅前」という表現は、昭和36年まであった三重交通神都軌道二見線で名乗られた駅名。これは二見浦から山田駅前は軌道線でしょう。

その後、この券が紹介されているオークションとかを見ていますと、やはり志摩航運から、と紹介されているのを見かけますので、そうなのでしょうね。私には謎でしたので、文面が長くなってしまいました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?