尊氏将軍二代鑑(たかうじしょうぐんにだいかがみ) [現行上演のない浄瑠璃を読む #4]

初演=享保13年[1728]2月 大坂豊竹座

作者=並木宗輔・安田蛙文

足利尊氏亡き後、将軍の座を巡り、尊氏の嫡子・義詮と、弟の直義が対立するというストーリー。

『太平記』の塩谷判官高貞とその弟、高師直まわりの登場人物が取り込まれ、『太平記』の有名エピソードの「実は」が描かれている。『太平記』の物語をうまく翻案した、面白い構成。

悪役が善人に反転するというのが眼目として大きいため、本作を楽しむには「塩谷判官讒死事」あたりの物語を知っている必要がある。っていうか、『太平記』の内容がわからないとまじで意味わからない。読んでてよかった角川ソフィア文庫『ビギナーズ・クラシックス 太平記』。

■

高師直は、実は明智に長けた人物だったと設定されているのが特徴。

二段目では、『太平記』でも有名な「高師直が塩谷判官の妻に懸想し、恋文を贈った」エピソードの「実は」が描かれている。

端的に言えば、師直の邪恋は偽りだったという設定。

高師直は、将軍候補の直義の家臣である。直義は将軍職を強く望んでいたが、放埓であり、義詮を害しようとしていたため、将軍に適切とは思われなかった。

将軍の任命権を動かせる右大臣・藤原具近は悪心を持っており、塩谷判官の妻・かおよ姫に懸想して、かおよ姫を略奪すれば将軍職の綸旨を下すと直義に語る。

師直はそれに乗ろうとする直義を諌めるが、佞臣に阻まれ届かない。また師直は、直義は自分の主人ではあれど、悪心を持つ彼が将軍位につくのは国家のためには不適切だと考えていた。

そこで師直は、自らがかおよ姫を手に入れ、直義に渡さないという方法を取ることにする。こうすれば右大臣の邪恋は潰え、直義に将軍職の綸旨は下らず、直義の悪の心もおさまって真っ当な人間になると考えたのだ。

こうして師直は侍従を介してかおよ姫に悪趣味な恋文を送りつけ、後世に悪名を残すとしても主君の名誉を立てる忠義を貫いたのだった。

最終的には、右大臣や直義の執権・淵辺伊賀守の悪辣ぶりが露見し、塩谷判官らによって悪人たちは誅伐される。師直は直義を諌めきれなかった責任等を取って切腹し、それを見た直義は善心を取り戻して出家を決意。将軍位は尊氏の嫡子・義詮が継ぐこととなって、物語は大団円となる。

輝かしい歴史の影にある「実は」という浄瑠璃らしい話法、いかにも浄瑠璃的な行き過ぎた狂気と信念の忠義、悪と見せかけた人物が実は善であったというモドリのギミックが有効に使われている。

ちなみに「侍従」というのは側仕えの腰元という意味ではなく、かほよ姫の姉の名前。彼女もまた強烈な内面をたたえた浄瑠璃的崇高さを持つ人物である。侍従がなぜ高師直の文使いをしたのかにも『太平記』を裏返すギミックがある。また、『太平記』では塩谷判官を裏切る彼の弟・高則の人物像にも変更が加えられ、彼が兄に反逆するような行動をとった理由が明かされていく。

■

面白いのが、人面瘡の話。

将軍の座を狙い、義詮を害そうとする画策する直義は、重病だと言って長いこと引きこもっている。面会を許されているのは執権・淵辺伊賀守のみであり、なぜか典薬すら寄せ付けない。見舞いに訪れた高師直が無理矢理に病架へ押し入ると、直義の膝には人面瘡が出来ており、直義は火炎の如き息を吐く人面疽に狂乱していた。人面瘡は、直義が殺害し斬首した大塔宮が取り付いたものだった。

突然のオカルティック展開、それをものともしない高師直の浄瑠璃的思いつめすぎ忠義がせめぎ合うすごい段。オカルトvs狂気の忠義、やばすぎ。霊を殴って除霊するのと同格。

この後、高師直が人面疽を治療することができるという奇病専門の“ヤブ医者”を見つけてくる。そこからまた、医師・和気の佐中をめぐる、長い長い因縁の物語が紡がれてゆく。

しかし、人形一人遣いの時代に、人形のお膝にできた人面疽って、どうやって表現していたのでしょうか。相当前の席でないと、ちっちゃすぎて見えへんやろ。朝一から並んで最前列ゲットするしかない。日の出前から並ぶのきつすぎる。

■

恨みと呪いというモチーフでは、塩谷判官の正妻・かほよ姫を呪う遊女・繁の井の呪詛も興味深い。

塩谷判官は矢橋の戦いの際、岡崎の遊女・繁の井との間に男子をもうけたが、都に戻ってからは疎遠になっている。繁の井はいてもたっても居られなくなり、都の屋敷を尋ねようとする。が、屋敷に着く前に、塩谷判官は帝からかほよ姫という妻を授かった、会わずに帰って欲しいと塩谷の家老に告げられ、目の前が真っ暗になる。

塩谷判官の妻になると言って出てきた手前、岡崎に帰れなくなった繁の井は、八橋に住む兄のもとへ身を寄せる。やがてそこへ、尼となった当のかほよ姫が宿を乞うて尋ねてくる。繁の井は彼女こそが塩谷判官の妻とは知らず、病に悩む彼女と同行の姉・侍従を家に泊めてやる。繁の井は深夜、彼女らに隠れて、憎いかほよ姫を呪って丑の刻参りの釘を打つ。繁の井が釘を打つたびに、かほよ姫は苦しがる。かほよ姫を看病していた侍従と繁の井の母は、容体の急変に驚く。かほよ姫の病とは、実はかねてから繁の井が行なっていた呪術によるものだったのだ。

繁の井の恨みはもっともだが、実は、かほよ姫が塩谷判官の妻になったというのは、あくまで帝の手前を慮った「表向き」のことだった。かほよ姫は帝から塩谷判官へ下された妻であったが、かほよ姫には実はかねてから恋する男がいた。塩谷判官もそれを承知して、仮面夫婦としてしばらくの間を過ごし、頃合いを見て離縁し、彼女が恋男のもとへ行けるようにしていたのだ。(そして、かほよ姫の恋男が誰なのかということで、ものすごい超絶大悶着が巻き起こるのだが……)

塩谷判官は、繁の井を裏切ってはいなかったのだ。

すべてを知った繁の井は後悔するが、呪いの効力は強く、かほよ姫は死んでしまう。そして、かほよ姫と侍従が長らく探していた「親の仇」が繁の井の兄・喜作であったことが発覚し、面々はあまりに残酷な因縁の絡み合いに慟哭する。

■

盛り込まれたエピソード、登場人物数が非常に多いが、すべてが一連の因縁として紡がれ収束していくため、散らかった印象はない。むしろ、この世の全ては「宿命」によって決定されており、人々は強大な力を持った「それ」に残酷に翻弄される。これは、その「宿命」描いた物語だ……、そんな受ける。すべては「宿命」という、見えないけれども強固な冷たい鎖に繋がれている。

また、因縁の絡まりを表現する上で、後々の展開を示唆するトリガーの盛り込み方が上手い。とっちらかりの印象が薄いのは、「〇〇に兄が住んでいる」「義父の仇を討たなくてはならない遺言がある」など、後々の展開の重要な要素が早々から示唆されており、展開に唐突感がないというのが大きいのだろう。

■

女性登場人物たちがやたら強気で勢いがあり、思った瞬間即行動の向こう見ずなのがすごい。常識良識に歯向い、武士に摑みかかり、なりふり構わず突き進む。

そんな彼女たちも、運命という巨大な流れになすすべもなく巻き込まれ、押し流されてゆくのだが、それでも自分の信じるものに向かって一心に突き進む姿には、並木宗輔の後年の作品につながるものを感じる。

男性登場人物は、高師直以外、よくある達観系のキャラが多い。当事者意識のない男性キャラクターの俯瞰的行動って、浄瑠璃のロジックとしてはいいんだけど、ドラマとしてはあまり面白くない。ドラマの主人公たり得ないと感じる。たとえて言うなら、『妹背山』において、芝六や大判事はドラマの主人公だけど、鎌足や求馬は主人公ではない。という感覚。鎌足や求馬のような人物比率が高すぎると、話が形骸的に感じる。本作だと女性登場人物のドラマ性がかなり強いので、塩谷判官のキャラがペラいからつまらんとは思わないが。

こうしてみると、並木宗輔最後の作品、『一谷嫰軍記』の熊谷直実は、自分が当事者であることを真正面から引き受けた、ドラマチックな男性登場人物の頂点なのだなと感じた。

読む方法(翻刻)

・同志社大学国文学会 =編、同志社大学国文学会翻刻の会=翻刻「翻刻 尊氏将軍二代鑑」 『同志社国文学』(57)2002.12、(60)2004.3、(62)2005.3に3分割して掲載/同志社大学国文学会

・鳥越文蔵=監修『義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成 5 尊氏将軍二代鑑』玉川大学出版部/2006

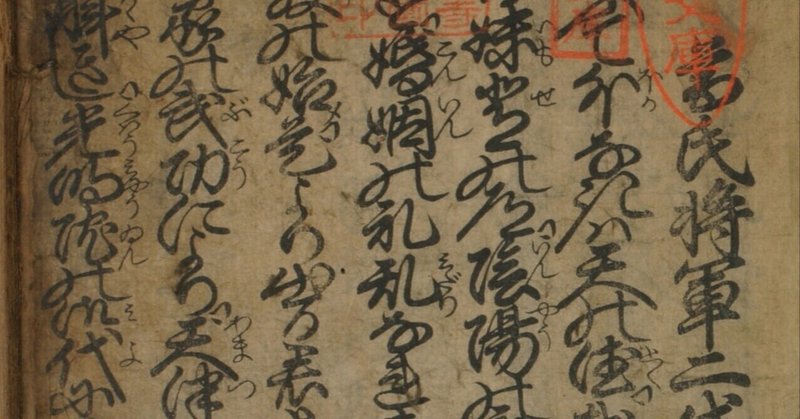

画像出典=『尊氏将軍二代鑑』東京大学教養学部国文・漢文学部会所蔵

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?