【社会課題解決先進国スウェーデン、デンマーク視察訪問レポート】 第3部 北欧のイノベーション

1 スウェーデン政府イノベーション庁(VINNOVA)とのディスカッション

北欧諸国の生産性の高さは高い注目を浴びている。人口は日本に比べて小さくとも世界のイノベーションを牽引する大国なのだ。例えばスウェーデンはOECD38か国中第7位の一人当たり労働生産性を誇る。世界のマーケットのルールメイキングを担う米国が第9位、ドイツが第11位であることを考えると、スウェーデンがこの位置にあることは注目すべきである。

OECDのランキングを見ると、スウェーデンより上位にある第3位ルクセンブルグ(64万人)は国の規模自体が小さすぎるので比較対象から外すとして、第5位のベルギーは人口1159万人でスウェーデン(1042万人)とほぼ同規模である。アイルランドやノルウェー、デンマークとともに北欧や欧州北寄りのエリア一帯の生産性が世界的に見て高いのである。

なぜそのような高い生産性を実現できているのか、スウェーデンでイノベーションを牽引する当事者は一体自分たちのインパクトをどのように分析しているのだろうか。今回私たち三人は、視察2日目に「スウェーデン政府イノベーション庁(VINNOVA)」にお伺いし、取り組みをヒアリングさせて頂いた。

VINNOVAのホームページには、「Vinnova is Sweden's innovation agency. Our mission is to strengthen Sweden's innovative capacity and contribute to sustainable growth. We work to ensure that Sweden is an innovative force in a sustainable world.」とある。VINNOVAは、国のイノベーションの許容度を高め、持続的な成長に貢献することをミッションとし、世界の革新を進めるとのことである。

今回対応をして頂いたのは、Larkさん。かなり忙しそうな方だ。日本で言えば中央省庁のキャリア官僚さんにあたると思うので、まあ当たり前か。北欧視察は会社の業務とは切り離してプライベートで(つまり私費で)行ったので、アポイントを取る時も社用ではなく個人として取ったのだが、今から振り返るとよくアポイントが取れたなと思っている。最初にVINNOVAのオフィスをご案内いただいた後、90分間、VINNOVAの取り組みを教えて頂いた。お話の中でいくつも重要だと考えるポイントがあったが、ここでは3点だけ取り上げたい。

1点目は、社会変革のアクションに絞ってイノベーションの支援を行っていること。2点目は、資金はスウェーデンも拠出しているがEUからの割り当て金も相当入っていること。3点目は、実際のイノベーションの社会実装は、地域のインキュベーターであったり、「マニシュパリティ(Municipality)」を中心とするエコシステムが担っているということであった。

日本に該当する組織があるかと言われれば、おそらく経済産業省のインパクトスタートアップ支援関連の部署がそれに当たるのではないかだろうか。そうした機関が行うこととしては、「目利き」である。どの民間事業者を支援するかを目利きし、支援のリソースを集中させることである。VINNOVAではこの工程を外部専門家も交えて実施しているとのことであった。基準は気候変動や持続的な社会システムなどの分野を5つに絞り、支援を行っているとのことであった。

なぜスウェーデンはこうした分野に限定してリソースを振り向けているのだろうか。Larkさんは言う。

「スウェーデンは1972年に環境に関する初の国連会議をストックホルムで開催したことがあります。私たちは環境大臣を持つ最初の一国の一つでした。多くの理由がありますが、私たちはここに石炭火力発電所がないにもかかわらず、イギリスやドイツからの酸性雨が降り注ぎ、多くの川や湖、森林を破壊されました。そのため、世界の他の国が気候変動の問題に気づく30年以上前から、この世界的な問題に大変強い関心があったのです。また、1986年のチェルノブイリ事故では、ウクライナに離れていたにも関わらず、大量の放射能が降り注ぎました。そのため、私の地域では、20年間もの間、ヘラジカや鹿を食べたり、キノコを摘んだりすることができなかったのです。」

VINNOVAが選定した資金提供先の一つに、ArkDesの「Street Moves」も含まれている。市民や住民がリビングラボを通じて、持続的な社会システムを再構築するための取り組みであり、ArkDesは公共スペースの多くを占める道路のアップデートを行っている。VINNOVAが大事にする課題分野の一つが「サステナブルな社会」である。

スウェーデンのイノベーティブな取り組みを、EUも資金を出すことによってサポートしている。第4部で述べるが実はEUはこうした気候変動や持続的な社会システムといった問題だけではなく、人権問題やマイノリティの社会参画などにも基金を設立して、サポートを行なっている。

また、北欧に行って様々な方と話をする中で、「マニシュパリティ(Municipality)」がエコシステムや、リビングラボのキーマンとなっていることも分かった。日本で言う「市」も「マニシュパリティ」なのだが、彼らの話を聞いていると、もっと身近な共創パートナー、対話相手としての存在である。(もちろん福祉や道路整備などの主体者ではあるが)

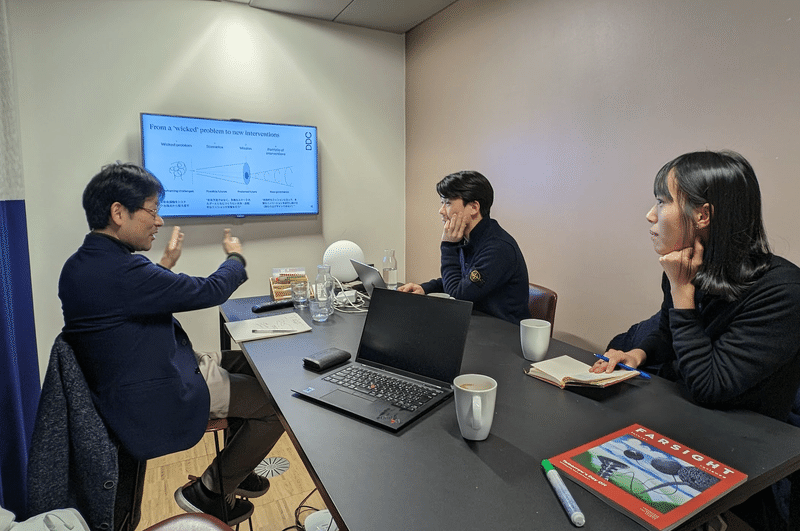

2 デンマーク・デザイン・センターとのディスカッション

視察5日目にデンマークデザインセンター(以下、DDC)とディスカッションの機会をいただいた。スウェーデン政府のイノベーション庁が同国のイノベーションエコシステムの中心的役割を果たしているのに対して、DDCでは、デンマークにおけるイノベーションの中心的役割を果たしてきたと言える。

DDCは、1978年に企業省、産業省、財務省3省の共同で設立されたデンマークにおける国立の非営利デザインファーム(財団)である。設立当初はデザインの発想を取り入れて同国内の企業の産業振興を担う役割であったが、2000年頃からサービスデザインやシステムデザインに業務内容を拡張させ、2015年にベイソン氏がCEOに就任して以降は、未来予想の手法およびシナリオの開発、そして未来像からのバックキャスティングを主な活動とするようになっている。

DDCの役割をもう少し説明したい。DDCはデンマークの将来像やデジタル技術の活用について調査及びコンサルティングを行う他に、公共部門における変革の支援、そして民間企業の社会変革のためのイノベーションプロジェクトに対する支援などをしている。Collaborationの重要性を喚起し共創を促すためのデザインを行う。

具体的には、「Design-driven missions」と言う概念を提起する。デザインドリブンなミッションは、ターゲットが明確で、測定可能で、時間の制限がある。そのため”ミッション”は社会の資源を動員するためのプラットフォームとなることができ、民間企業や行政、専門家(アカデミック)を越えて人々を一つの共通目標に向けて結束させることができる。そうした社会資源を動員するための起点となる”ミッション”を、DDCはデザイン思考により生み出しているのだ。おそらく公共部門におけるデザイン思考の導入を通じた社会変革では、世界で最も著名で先端を走るファームだと考えられる。

今回お時間をいただいたのは、DDCに現在二人いる日本人のうちの一人、原田さん。原田さんは大学を卒業後、公共政策界隈では有名である「WIRED」日本版前編集長の若林恵さんが立ち上げた「黒鳥社」で勤務し、その後イタリアの大学院(ミラノ工科大学)でデザインを学び現職にある。多数の公共、民間のプロジェクトに携わっておられる。当日はよく分からない3名の来訪者に丁寧に対応をして頂いた。

原田さんとのディスカッションを通じて、私なりに重要だと感じたのは以下の2点である。1点目は、世界では、社会課題解決ではなく社会変革のためのイノベーションに取り組まれつつあること。2点目は、ソーシャルインパクトをどこに置くべきかと言うことである。

まず社会課題解決ではなく社会変革のためのイノベーションである。日本政府における「骨太方針」でも「社会課題そのものを成長のエンジンと捉える」旨のことが述べられている。これはその通りだろう。課題=マーケットなのだ。課題解決手法や課題解決のためのサービスを生み出せればそれが企業にとっては売り上げになる。課題は解決してほしいと願う人にとっては金銭の対価となり得る。

米国から始まった「B.corp」(ベネフィットコーポレーション)の動きもこの一環である。よく事例としてアパレルブランド「パタゴニア」がある。社会課題解決にビジネスを通じて貢献しようとする取り組みであり、日本では2023年度から「ゼブラ企業」と言われるようになっている。従来のNPOと違うのは非営利としていない点である。営利企業でありながら、ビジネスモデルそのものが社会課題解決に資するものとなっている。株主を重視した経営ではなく、顧客や利用者、従業員、社会をも範疇に収めて様々なステークホルダーに配慮した経営を行う。こうした企業を増やして「ステークホルダー資本主義」を実現しようとするのが、ダボス会議での宣言であった。

こうした「社会課題解決のために取り組むイノベーション」ではなく、社会をシステムとして捉えることが「社会変革のためのイノベーション」では重要となっている。例えば介護予防の社会問題があるとする。行政は介護予防を進めることが医療費の削減に繋がり、行政需要を減らすことになるので進めたい。一方で介護事業者にとっては介護利用者が減ることは自社の存続に関わる問題となる。社会課題も一面から見ると課題ではあるが、一面から見るとビジネスとなっている。これを解消するために共創を進めようとしよう。実際に行政が介護予防を進めると、介護事業車からは急激な施策転換に対する批判的な声が出るのは目に見えている。

だから両者の利害を一致させる必要性が出てくる。これがDDCが述べるデザインドリブンなミッションであろう。ミッションに合意した上で政策を進めることができると、両者とも納得し施策効果も得られるのである。公共政策ではないが、自治体の取り組みとして私が関わった「逆プロポ」の案件で一例を取り上げたい。

民間企業のドクターメイト社が北九州市と連携を図り、介護施設(特別養護老人ホームなど)における夜間休日の医療オンコールサービスを提供した。行政の役割は地元医師会や介護事業車との連絡調整である。これはうまくいった。行政も民間企業も納得しているし、医師会も夜間休日のマンパワー不足を解消し医師への負担軽減につなげることができた。利用者にとっても満足いくサービスとなっている。原田さんがディスカッション中に何度か強調していたのが「ミッション・オリエンテッド」であるかどうかだった。DDCが大事にしている事柄として「デザイン・ドリブン・ミッション」があるので、それらをつなぎ合わせると、デザインプロセスで生み出された“ミッション”に基づくアクションである。このドクターメイト社と北九州市による「逆プロポ」の一事例は、「逆プロポというデザインプロセス」で生み出された共創ミッションに基づく取り組みであったと言える。なお、ここで言う「ミッション」は「パーパス」と置き換えてもいいかもしれない。それほど意味に相違はないように感じている。

またもう一つ、原田さんとのディスカッションの中で重要だと考えたのが「ソーシャルインパクト」をどこに置くべきかという議論である。これは後に触れられれば触れたい。

3 コペンハーゲン未来研究所とのディスカッション

DDCと同じ建物のなかに「コペンハーゲン未来研究所(以下、「CIFS」)がある。略称のCIFSは、Copenhagen Institute for Futures Studiesの頭文字である。デンマークは未来志向なのである。未来を考え、想定されるシナリオを導き、そしてバックキャスティングでアクションに落とし込んでいく。これはソーシャルインパクトのインパクト設定、ロジックモデル構築の基本的な考え方とも符合している。

しかしながらこのCIFSで冒頭、Carstenさんが述べたのはこの考え方とは異なるものだった。「私たちはデザインプロセスを用いません」。「We're corporate foresight, so less about design.」であると。私はデザイン思考とはまた異なる考え方で、未来を考える手法を知らなかったので、ここで聞いたことはほぼ全く新しい知見となった。

そう言われたら当たり前だが、デザイン思考に基づいてあるべき未来を考えるのは、過去から現在までのトレンドを踏まえつつ、ユーザーなどのステークホルダーを巻き込んだアイデア想起の方法だ。ただ、それだけであれば社会を変革するような新しいアイデアは生み出せない。いくら携帯電話を音楽プレイヤーを使う人を見続けても、そこからスマホは生まれないかもしれないし、ましてやタッチキーボードをなくしてスクリーンの中に閉じ込めると言う発想を誰が思いつくだろう。

かつて読んだミラノ工科大学のベルガンディ教授(当時)が著した「突破するデザイン」には次のような一文がある。

1.現在のイノベーションの主流な方法では、アイデアに埋もれてしまう。どれだけたくさんのアイデアを持ったところで、ビジネスと顧客にとって取るに足らない価値を増やすだけである。多くのアイデアを区別できなくなり、モノゴトが曖昧になることで、価値を把握していますことになる。

2.モノゴトの価値は、どの方向性がより意味を持つかというビジョンから生まれる。多くのアイデアは必要とせず、意味のあるビジョンが1つあればいい。モノゴトをいかに改善するかではなく、なぜ私たちがそれらを必要としているかが重要だ。勝者は既存の問題を過去のものにし、シナリオを再定義する。そして、よりよい何かではなく、「より意味のある何か」を提供することで顧客をほれさせるのである。

3.意味のあるモノゴトをつくりだすには、近年のイノベーションの議論において人気の、外部から多くのアイデアを得る方法論とはまったく反対の原理を持つプロセスを必要とする。それには「批判精神」と「自分自身から始めること」が必要だ。

(p17-18)

CIFSでのディスカッションも白熱したものとなった。彼らがやっているのは、デザイン思考とはまた異なるスキームを用いて、未来を予想することであり、クライアントである大手企業などを中心にこれからの未来社会のシナリオオプションを提示することなのである。彼らはその手法を「コペンハーゲン・メソッド」と述べている。シナリオ構築にはいくつかの段階がある。”探索フェーズ”と”発見フェーズ”。そして”シナリオ構築のためのワークショップを開催するフェーズ”が続く。Carstenさんは、戦略的先見性やフォーキャストと繰り返し述べていた。デザイン思考で用いるバックキャスティングとは根本的に考え方が異なるのだ。ベルガンティの言葉を借りるならば「自分から始める」ということだ。

ポイントは、 CIFSが行っている未来のシナリオプランニングの過程では、デザイン思考と同じように参加型の討議が行われていることだ。ただし目的が異なる。デザイン思考では、リビングラボに代表されるようにみんなで共創しながらモノやサービス、概念を作っていく作業だが、シナリオプランニングにおける共創で生み出されるのは、選択肢なのだ。経営判断や重要な決定を行うにあたって、メガトレンドを読み解き、その上で参加型の共創ワークショップにより4つのシナリオを生み出す。そして、それをクライアントに提示する。

IKEAが仮にデザイン思考を用いる場合は、様々な生活者や事業者を集めて一緒にステップバイステップでサービスや製品を作っていくだろう。一方でシナリオプランニングでは、集まってもらった関係者とワークショップを通じて、経営者がとるべき複数のシナリオを考えるのだ。トランプかバイデンかどちらが大統領になるかは政治思想なので中立的立場から考えるとすると、トランプが勝った場合はどのような社会トレンドの変化が起こり得るのか、バイデンであったらどうなるのか。(シナリオプランニングでは、政治的スタンスは中立で考えることが前提とのこと) クリティカルに未来を考え、シナリオを作ることが重要なのだ。

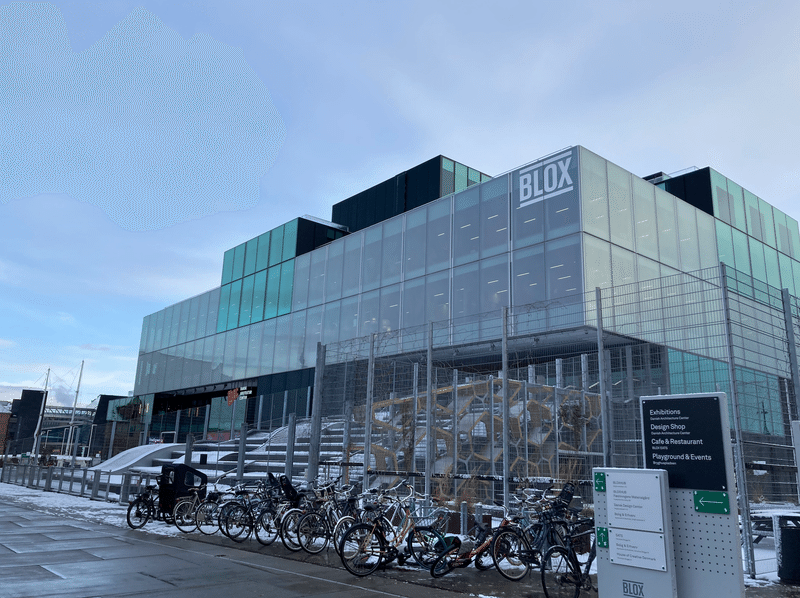

4 ブロックス・ハブとのディスカッション

視察4日目にDDCとCIFSを訪れ、その翌日にブロックス・ハブ(BLOX HUB)を訪れた。アポイントを取った段階では気付いていなかったのだが、DDCもCIFSも同じ建物に入っている。そしてその建物がここ”ブロックス”であり、その中心施設が”ブロックス・ハブ”なのだった。”ブロックス・ハブ”で私たちに対応して頂いたのはJacobさん。”ブロックス・ハブ”のマネジャーである。

ロスキレ大学の安岡先生の著書「北欧のスマートシティ」にも何度も登場する欧州を代表するイノベーション&インキュベーションである。DDCという世界最高峰ともいえるデザインファームが入居していたり、CIFSという世界有数の未来研究所(フューチャーセンター)が入っていたりと、とにかくこの”ブロックス・ハブ”は突出した企業や機関が多くアドレスを構える重要な拠点である。デンマーク中央駅からも徒歩15分くらいだろうか、美しい街並みを見ながら歩くとすぐに到着する。

私の関心は、”ブロックス・ハブ”がどのようにデンマークや世界のイノベーションに貢献しているのか、そしてDDCやCIFSといった入居企業とどのようなコラボレーションを行っているのかだった。

単刀直入にどのようにDDCやCIFSと組んでいるのか。そしてどのような影響があるのだろうかを聞いてみた。Jacobさんは「うーん、影響を正確に言うのは難しいですが、私たちは非常に密接に協力しています。一つの例として、私たちはDDCやarchitecture centreの両方と、「New European Bauhaus」というプロジェクトで協力しています。」と述べられた。”ブロックス・ハブ”において、DDCやCIFSと連携して取り組む大きなプロジェクトを彼らは「Designing the irresistible circular society」と呼ぶそうだ。和訳すると、「人々や組織を惹きつけてやまない循環型社会の設計」と言うくらいの意味だろう。そうしたアクションを”ブロックス・ハブ”はDDCやCIFSと連携して取り組んでいる。

話が前後するかもしれないが、そもそも”ブロックス・ハブ”はどのような組織なのだろうか。Jacobさんは”ブロックス・ハブ”の役割について述べる。

「私たちは“アーバン・パートナーシップ”というイニシアチブで取り組んでいます。イノベーション活動です。私たちはデンマークのデザイン思考を用いて知識を作り出し、社会課題に取り組むためのパートナーシップを多くの異なるトピックで生み出しています。それは例えば公共スペースや建物、自転車駐輪場であるかもしれませんし、室内で光が人間にどのように影響するかなども含まれています。これまでに約80の異なるワークショップを行ってきました。現在は、たとえば、コペンハーゲン市の新しい「Climate plan until 2025 to become carbon neutral」の作成も支援しています。

”ブロックス・ハブ”は、都市のあらゆる社会問題に対して、デザイン思考を用いて共創しながら取り組むとのことである。彼らは単なる「箱」ではない。インキュベーションやイノベーションの“センター”なのだ。そしてその機能を補っているのが、DDCであり、CIFSなのであろう。”ブロックス・ハブ”はリビングラボの手法を用いて、社会課題を解決するとともに、人のウェルビーイングを増進するために社会をアップデートしている。

日本においてインキュベーションオフィスは数あれど、このような機能を有した機関、施設はどれほどあるだろう。単に新規事業開発者が入居するワークスペースとなっている施設、スタートアップや起業予備軍のために用意された創業オフィスなどはあるが、そうした施設は社会課題解決や社会変革のためのハブとなっているだろうか。そんな場所や機能が日本においても必要なのだと思う。

Jacobさんは述べる。「私たちの使命は、より良く、より持続可能な都市を創造することです。そのため、コワーキングスペースは核となっています。それは単なる物理的な空間に過ぎませんが、一方で私たちの専門知識を高め、共創のメンバーを多く見つける場所でもあります。」、「私たちはここに入居したいと考える企業に、何が貢献できるかを尋ねます。コミュニティに何を提供できるのか、どのような知識があるのかを。」と。単にオフィスを一等地に構えたい、他の企業とコラボレーションしたいと言うだけの企業はここには入れない。ロスキレ大学の安岡先生の著書によると、「サステナブルな社会」に貢献できる企業が選ばれる一つ基準であるとのことである。すなわち、”ブロックス・ハブ”とは、ブロックス・ハブ自体がミッションを帯びたインキュベーションセンターであるともいえ、そこに入る企業は”アーバンパートナー”として、都市課題に対するサステナブルなソリューションに貢献できる企業のみを対象とするのである。

5 イノベーションのためのデザイン、そしてミッション

スウェーデンやデンマークは世界有数のイノベーションを創発する国である。その背景には社会課題解決や社会変革のためにデザイン思考を用いて、住民や事業者など多様な主体が共創パートナーとなって、社会をアップデートしていく仕組みがあることが分かった。リビングラボ、参加型デザインの重要性がしっかりと認識され、それがイノベーション創出に組み込まれているのである。

そしてそれを評価する市民や消費がいることも忘れてはならない。政府や自治体、一部の大手企業や業界団体が声高に問題提起するだけでは社会は変わらないし、結果としてのイノベーションは生まれない。サステナブルな活動や姿勢を示す企業や政府を支持する一般市民がいて、消費者がいるからこそ、そうした活動や姿勢がサステナブルとなる。

その核になっている存在は一体なんだろう。もちろん民主主義に対する考え方、参加型デザインに対する信頼、それらを反映した教育制度が好循環で回っていることが主因だろうが、それらを日本がそのまま輸入できるかといえば、社会制度や独自の伝統文化、慣習がある日本では難しいと思う。そして日本で同じことをやる必要ないのかもしれない。そう考えると、表層に現れているスウェーデンやデンマークの取り組みを参考として、そのエッセンスや一部を日本へ導入することをスタートラインとすることはできるはずだ。

私たちができる範囲で考えるとすれば、1つ目は、リビング・ラボを社会課題解決や社会変革のための一般的な手法とすることだと考える。形から入ってもいいと私は考える。そして2つ目は、インキュベーション施設をミッションを帯びたセンターへとアップデートしていくことだろう。

◇筆者プロフィール

藤井哲也(ふじい・てつや)

株式会社パブリックX 代表取締役/SOCIALX.inc 共同創業者

1978年10月生まれ、滋賀県出身の45歳。2003年に若年者就業支援に取り組む会社を設立。2011年に政治行政領域に活動の幅を広げ、地方議員として地域課題・社会課題に取り組む。3期目は立候補せず2020年に京都で第二創業。2021年からSOCIALXの事業に共同創業者として参画。

京都大学公共政策大学院修了。日本労務学会所属。議会マニフェスト大賞グランプリ受賞。グッドデザイン賞受賞。著書いくつか。

ツイッターはこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?