虫嫌いの進化心理学と虫の保全への示唆(前編)

この記事は、以下の論文を抄訳し、少し加筆・改変したものです。

Fukano, Y., & Soga, M. (2023). Evolutionary psychology of entomophobia and its implications for insect conservation. Current Opinion in Insect Science, 101100.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214574523000974

※この記事では、論文の前半部分(虫嫌いを進化的観点から議論した内容)を紹介します。次の記事で、論文の後半部分(虫の保全に関する内容)を紹介します。引用などは省略しています。興味のある方は、原文をご覧ください。

はじめに

昆虫の多様性や個体数が減少していることが世界中で報告されています。昆虫は人間の生活に大きな恩恵をもたらしているため、昆虫の減少に対処することは世界的な課題になっています。昆虫の減少に対処するために様々な方法が検討されていますが、見過ごされがちなアプローチのひとつが、昆虫に対する恐怖や嫌悪といった不必要な否定的感情(=虫恐怖症、エントモフォビア、虫嫌い)を緩和することです。虫に対するある程度の恐怖や嫌悪は状況によっては安全や衛生のために有用ですが、過度な虫嫌いは昆虫の保全に甚大な悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。

これまで、社会学や教育学など、さまざまな社会科学分野の研究者が「虫嫌い」の至近要因に関して研究していますが、包括的な進化論的視点は欠けています。この論文では、進化的観点から虫嫌いを理解し、虫の減少や保全への潜在的な影響を探ります。そして、この虫嫌いと虫の保全の関係に関して主要な課題を特定し、今後の研究のためにいくつかの提言をおこないます。

虫嫌いの心理

虫嫌いは、虫に対する“恐怖”と言及されることが多いですが、昆虫に向けられる否定的な感情の多くは、恐怖ではなく”嫌悪”です(ただし、人間に危害を加えるサソリ、スズメバチなどには”恐怖”を感じることが多いです)。進化的観点から見ると、嫌悪という感情の主な役割は病原体回避のための心理的適応です。私たちは、排泄物、病人や不衛生な人、汚れた環境、腐敗した食物など、感染性の高い対象に対して強い嫌悪を感じ、これらから忌避しようとします。

これまでの研究から、都市化が先進国社会における虫嫌いの広がりと関連していることが分かっています。具体的には、都市部に住む人々ほど虫嫌いの傾向が強くなります。私たちは、以前の研究で、進化心理学の観点から都市化と虫嫌いの関係を検討し、都市化によって屋外で見る昆虫よりも屋内で見る昆虫の方が相対的に多くなり、屋内で見る虫をみると、屋外で見る虫よりも強い嫌悪感を引き起こすことを発見しました。この結果は、人々の嫌悪感は自身の感染症リスクに応じて変化すると予測する病原体嫌悪理論と一致します。つまり、感染症に対して脆弱である屋内環境(すなわち、寝る場所、食べる場所、くつろぐ場所)に入ってきた生き物は、強い嫌悪を引き起こすというわけです。この研究は、虫嫌いの広がりを理解する上で、進化的観点の有用性を示しました。

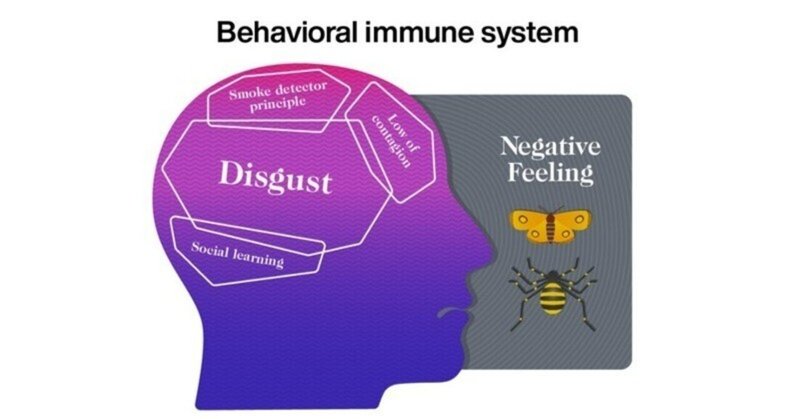

行動免疫システムと虫嫌い

長い歴史の中で感染症は人間の生存に強い脅威となってきました。そのため、人間は感染症に対応する様々な性質を進化させています。例えば、病原体に感染した後に機能する生理的免疫システムがあります。

それだけでなく、感染しないように病原体を回避するための感情・認知・行動的反応があり、これを行動免疫システムと言います。そして行動免疫システムの中心となる感情が“嫌悪”です。私たちは、虫嫌いは、嫌悪を中心とした行動免疫システムの影響を強く受けていると考えました。そして、近年の都市化などの社会的・環境的変化がこのシステムを増幅させ、世界中で虫嫌いを急激に広めていると考えました。というのも、行動免疫システムには、虫嫌いの広がりと強く関連する特徴がみられるからです。その特徴とは、①煙感知器原則(smoke-detector principle)、②社会的学習の容易さ、③伝染の法則(Law of contagion)の3つです。

①煙感知器原則:知らない虫を嫌悪する

煙感知器原則は、行動免疫システムにおける病原体の検知メカニズムです。病原体は小さく目に見えないため、環境中の手がかりから病原体の存在を推測する必要があります。このとき、2つの異なるエラー、すなわち偽陽性(本当は病原体ではないのに避けてしまう)と偽陰性(本当に病原体なのに嫌悪を避けない)が起こりえます。進化心理学では「進化の歴史において偽陽性と偽陰性のコスト(被害)が非対称であった場合、人間の意思決定はコストの小さいエラーをする方に偏るはずだ」と予想します。煙感知器に例えられるのは、煙感知器は、「本当は火災なのに警報が鳴らない(偽陰性)」よりも「火災ではないのに警報を鳴らす(偽陽性)」の方がはるかにコストが小さいため、過剰に警報を鳴らすようにできているのと同じだからです。行動免疫システムでも、偽陰性のコスト(=避けずに病気に感染する)は偽陽性のコスト(=過剰に避けてしまう)よりも大きいため、過剰な警報(嫌悪の過剰発現)が生じるはずです。そして煙感知器原則は、情報の不確実性を前提としています。十分な情報があれば嫌悪の過剰発現を抑えることができますが、情報が不足していると、嫌悪を誘発するものに似たものに対してなんでも過剰に警報が生じやすくなります。

行動免疫システムのこの特性は、虫嫌いを加速させているかもしれません。私たちは、以前の研究で、都市住民ほど自然に関する知識が乏しく昆虫の種を区別できないことを明らかにしました。そして、昆虫の種類が分からない人ほど、広い種類の昆虫に対して嫌悪感を抱くようになることをみつけました。つまり、都市化によって人々の生活環境から昆虫が排除され、昆虫に関する知識が失われます。その結果、より多くの昆虫種に対して嫌悪感を抱くようになっているようです。虫嫌いの人は虫のことを知ろうとしないため、虫嫌い→知識喪失→虫嫌い→…の自己強化型のフィードバック・ループが生じている可能性があります。

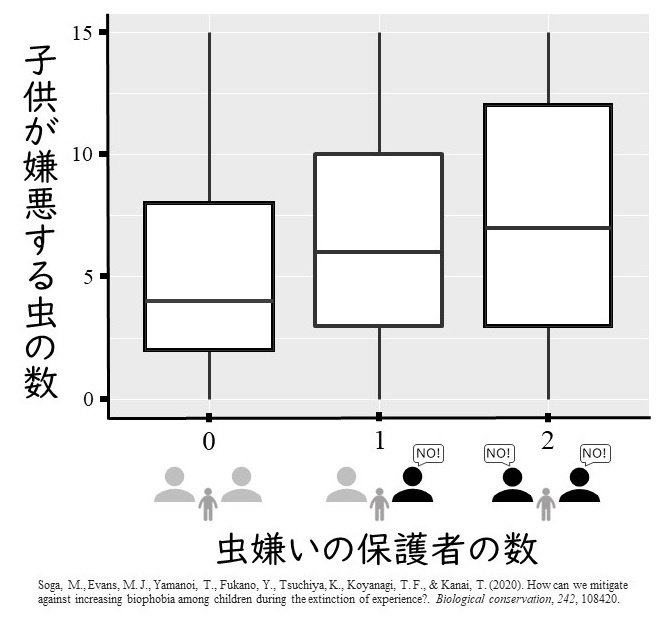

②社会的学習:家族や友人が嫌う虫を嫌悪する

行動免疫システムでは、自分の経験だけでなく、他者の嫌悪表現を観察することで、対象物に対する嫌悪感を素早く学習します。嫌悪の社会的学習は、こどもの発達において特に重要だと考えられています。乳幼児は成人に比べて嫌悪を感じる対象が少ないですが、成長するにつれて、幅広い対象に対して嫌悪感を抱くようになり、それは両親や周囲の人々から学習すると考えられています。嫌悪の出現は5歳前後から始まることが報告されており、昆虫に対して否定的な感情を持ちやすい年齢と似ています。このとき、食物や排泄物などの嫌悪学習と同じように、親の昆虫に対する否定的な反応は、子どもの昆虫に対する嫌悪感の形成を促進する可能性があります。実際、動物に対して感じる嫌悪感のレベルは、親と子で相関していることがいくつかの研究で報告されています(下図)

社会的学習は、世界中で虫嫌いの広がっている現象を説明する重要な要因かもしれません。虫嫌いの発達を促進する社会生態学的条件(都市化など)が出現すれば、社会的学習によって昆虫に対する嫌悪感が親から子へ、兄弟や友人の間で急速に広がり、虫嫌いが一気に蔓延する可能性があるからです。ここでも、ある人の虫嫌いが周囲の虫嫌いを増やし、また自分や次世代の虫嫌いを強化するというフィードバック・ループが生じている可能性があります。

一方で、社会的学習は、虫嫌いを軽減または抑制する上で重要な役割を果たす可能性があります。例えば、子どもは一般的に食物の嗜好性において保守的であり、見知らぬ食物を嫌悪する傾向があります。しかし、大人が嫌悪感を抱くことなく様々な食物を摂取する環境では子どもの否定的評価は薄れる傾向にあるようです。同様に、大人が昆虫に対して嫌悪感を抱くことなく自然を体験できる環境は、子どもの虫嫌いを抑制または緩和する可能性があります。昆虫に対する感情や認識を変えるためのこのような介入は、社会学習を通じて社会全体に広がるかもしれません。

③伝染の法則:虫が生息する環境を避ける

行動免疫システムには、伝染の法則という特徴もあります。伝染の法則は「尿が入っていたコップをきれいに洗ったあと、そのコップで水を飲めるか」と想像すると理解できるかと思います。嫌悪感を抱く対象が何かの物体に接触すると、たとえ元の嫌悪感を抱く対象が消滅していたとしても、その物体には嫌悪感が伝染する、という特徴です。この一風変わった学習方法は、目に見えない病原体を回避する上で有効であり、都市化した社会でも狩猟採集社会でも観察できます。

伝染の法則は、人と自然との関係を遠ざけてしまう可能性があります。人が昆虫に対して嫌悪感を抱くと、昆虫と接触した物体、さらには昆虫が生息する生息地や風景に対しても嫌悪を感じるかもしれません。つまり、伝染の法則は、特定の昆虫種に対する嫌悪感を、自然界全体に対する否定的な感情へと拡大させる可能性があります。個々人の自然に対する感情的親和性は自然保全へのサポートと関連していることが知られています。伝染の法則によって特定の虫への嫌悪によって自然が嫌いになってしまう人が増えると、世界の生物多様性保全に悪影響を及ぼすかもしれません。

相乗効果

これら3つの特徴は、相乗的に働くことで、現代社会に虫嫌いを急激に広めてしまっているかもしれません。例えば、以下のようなことが起きているかもしれません。

特定の虫に対して嫌悪感を抱くようになった都市の人々は、虫が生息する自然環境を避けるようになる(=③伝染の法則)。自然環境を避けることで、虫に関する知識がさらに失われる。昆虫に関する知識が失われると、より多くの虫に対して嫌悪感を抱くようになる(=①煙感知器原則)。多くの虫に対して強い嫌悪感を表現する大人が増えると、それを見た子どもは虫への嫌悪を学習しやすくなる(=②社会的学習)。

重要なのは、このプロセスは、自己強化型の正のフィードバックという性質がありそうなことです。つまり、適切な介入がなければ、虫嫌いは時間の経過とともに人々に広がり、どんどん強くなるかもしれません。

虫嫌いを学習する過程は、虫嫌いの広がりを理解する上で極めて重要です。なぜなら、ほとんどの虫嫌いは、生まれ持った生得的な反応ではなく、個人の経験や社会的学習によって獲得されていると考えられているからです。生得的な忌避反応はヘビやクモなど一部の生物にのみで報告されています。しかし、人々がどのように虫嫌いを学習していくかはほとんどわかっていません。多くの人が「子供のころは虫が平気だったのに、大人になると虫が苦手になる」ことを経験していますが、この理由はわかっていません。

私たちは、上記のような行動免疫システムのいくつかの特徴が重なって、特に都市部では成長過程で虫嫌いになる人が急激に広がった/広がりつつあると予想しています。この辺り、世界の都市で同時並行的に起こっていることを考えると、その背景を探索するのは基礎科学としても、とても興味深い問いだと思います。

次の記事では、このような背景を理解したうえで、虫嫌いの増加がなぜ問題になるのか、そして虫嫌いの増加を抑制するためにはどういうアプローチがありえるのかを議論していきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?