死を民主化せよ─METACITYレポート2

2019年1月18〜19日に幕張メッセで行われた「METACITY」の2日目に参加してきました。

METACITYって?

思考実験とプロトタイピングを通して

ありえる都市の形を探求する

リサーチプロジェクト

「METACITY」は、思考実験とプロトタイピングを通して「ありえる都市」の形を探求するリサーチプロジェクトです。 リサーチの成果は、言語的アプローチだけでなく、受け取る側に思考する余白ときっかけを提供できるアートコミュニケーションのアプローチをとっていきます。

都市に関わる専門家だけでなく、問題を発見し問題提起するアーティストや研究者、その問題の解決策を探求するデザイナー、 解決策を具現化する技術者、住人の観点から発言する地域コミュニティ、継続的実行方法を模索する企業や行政など、 様々な視点とスキルを持つステークホルダーを巻き込み活動していきます。 成果発表と出会いや活動のきっかけをつくる年に一回に開催するアート展示を含めたカンファレンス、 年間を通して探求と試作を続けるラボ、活動内容を世界に発信するメディアを実施していきます。

幕張メッセが主体となり、官民連携で千葉市の持つこれからの可能性をデザイナーやアーティスト、エンジニア、研究者と考えようというプロジェクト。今回のイベントだけでなく、継続的にリサーチが進められるようで、今後が楽しみなプロジェクトと言える。

今回はキックオフイベントとして、アーティスト、エンジニア、デザイナーなどさまざまな分野のプレイヤーが集められた。イベント内で行われたカンファレンスについて聴講したものを順次、レポートしていきます。今回はレポート第二弾です。

※筆者解釈なので、事実誤認等ありましたらご指摘ください

「都市の生死とは?」

関野らん×高橋洋介×長谷川愛

墓地デザイナー・建築家の関野らん氏,21世紀美術館学芸員の高橋洋介氏,アーティストの長谷川愛氏によるセッション.

年間130万人ほどが亡くなっている日本,人口減少社会と呼ばれるこの国では,今後より一層死者が増えるだろう.

古代は死と隣りあい生きていた人類.名古屋市の久屋大通りにはかつて墓地があったと言われている.それを戦後の復興に際して,都市の中心部から離れた場所に墓地を移した.このように人類は近代に入り死を遠ざけた.

しかし,死者が増えつつある現在,死について考えることは必要なことになってくるだろう.

本セッションでは,各登壇者のプレゼンをスタートとして「生」と「死」のあり方について話された.

墓とは環境と結びついて生まれるもの─関野らん氏プレゼン

関野らん氏は東京大学大学院の景観系研究室を卒業した後 ,川添善行・都市・建築設計研究所を経て墓地デザイナーとして独立した建築家.墓地設計デザイナーを称する建築家は稀有な存在と言える.

関野らん氏の手がけた八王子市の「風の丘樹木葬墓地」は火葬などではなく,「樹木葬」という葬送方法をランドスケープデザインとして成立させたプロジェクトだ.

関野氏が墓地に興味を持ったのは,大学院の研究の対象となった三重県鳥羽市菅島での経験からだと言う.

漁業を生業とするその島では海での死が近いところにあり,それゆえ生命は海から生まれて海に帰る,という死生観を持っていたそうだ.そのように生業が自然環境,死生観と繋がる.墓とは環境と結びついて生まれるものだ,ということに興味を持ったところから現在の活動に繋がっているそうだ.

─多様な「死」

現代では,寺院離れや事業的な墓地,またさまざまな葬送方法が登場している.かつては墓地は骨壷を家と共に継ぐ継続的なものであったが,今では後継の必要がない永代供養も広がっている.

また,散骨や海洋葬,樹木葬,宇宙葬など自らの骨を自然へ還す方式や手元供養のような自らの近くに置く場合もある.また,都市部ではロッカー式墓地なども広まっている.

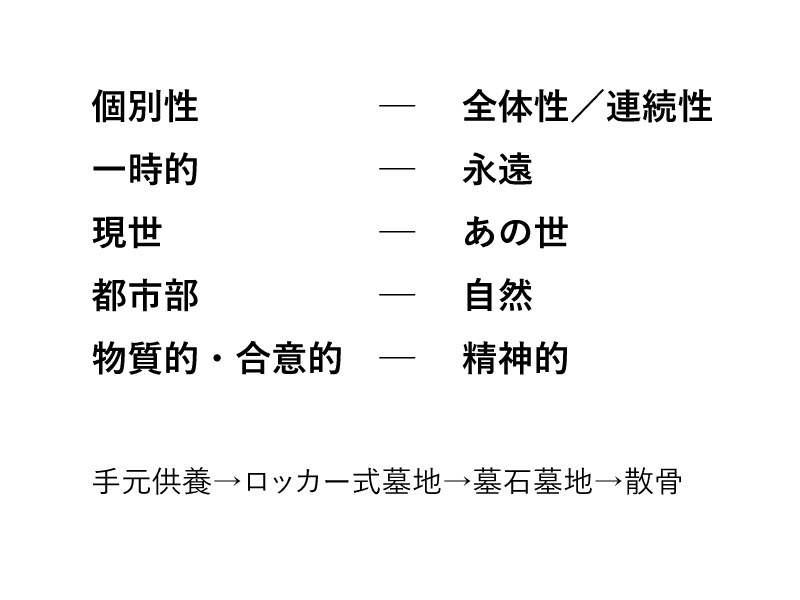

関野氏はこのさまざまな死のあり方をプロットし,言葉を与えていく.

左から右に行くほど全体性や連続性が高まり,永遠性を持つ.そして,どちらかというとあの世を想起させ,自然との繋がりを感じさせる.物質的には無になる散骨は精神的とも言える.

関野氏はこの中で全体性や連続性に注目する.そこには死が環境と繋がっている実感があるのだ.

「風の丘樹木葬墓地」で試みた樹木葬はまさに自然の中に還ることである.もともと多摩丘陵の一部だった敷地は宅地造成により平坦にされていた.そこにまた新しく,樹木葬のための隆起した丘のようなランドスケープをつくり出した.死者は時間をつなぎ直された多摩丘陵という自然の中に還っていく.その場所は3,600に区画され,多くの人が眠る.しかし,献花される場所は一ヶ所であり,埋葬の際に発生する痕跡も次第に馴染み,消えていく.

関野氏が試みるのは,墓地を通して空間的/時間的繋がりを取り戻していくことであり,私たちに「死」の再考を促す.

生を工学的にデザインする─高橋洋介氏プレゼン

次のプレゼンは21世紀美術館学芸員を務める高橋洋介氏.

同氏が企画した「2018年のフランケンシュタイン バイオアートにいみる芸術と科学と社会のいま」は2010年以降のバイオアートを集めた展覧会.

イギリスの小説家メアリー・シェリーが「フランケンシュタイン」を発表して2018年で200年となる。生命の謎を解き明かした科学者ヴィクター・フランケンシュタインが死者の断片をつなぎ合わせて生み出した怪物は、その後、何百という芸術作品のテーマになってきたが、この小説で提起された「創造物による創造主への反乱」や「神に代わり生命を創り出すことの代償」、「性と生殖の分離」といった問題は、人工知能や幹細胞などにまつわる技術が飛躍的に発達する今日、古びるどころか、ますます現代的なものになってきている。

ゆえに、本展では、「フランケンシュタイン」が提起した問題に焦点を当て、中でも今日の芸術と通底する主題―「蘇生」「人新世」「生政治」―をもとに、9作家の作品を選んだ。一握りとはいえ、ここで紹介される5カ国の作家たちの作品には、「著作物としての生物」や「タンパク質による彫刻」、「人新世の芸術の原点としてのランドアート」といった芸術の表現媒体や歴史、制度に関わる新たな問題群が凝縮されている。本展は、近年、世界的な隆盛を見せ始めている芸術の新潮流「バイオアート」の最前線の一端を紹介するものであるが、バイオテクノロジーや生命に関係すればなんでも「バイオアート」といった形式的な分類や表面的な理解に与するものではない。アーティストたちが選び取ったそれぞれの表現媒体が、今日の歴史や社会の文脈の中でいかなる意味を生み出し、そしてその意味を超えたものをどのように内包させているかを今日の視点から問い直すものでもある。

本展が、生命創造の寓意が現実のものとなりつつある時代の新たな芸術の価値を位置付けるための手がかりとなり、その未来を少しでも感じさせることができたなら、これに勝る喜びはない。

技術が発達し,遺伝子レベルでの編集も可能になった現代を背景に,生や死を問い直す内容となっている.

たとえばディムット・ストレーブによる「Sugababe」は玄孫のDNAからゴッホの左耳を生きた状態で再現するもの.

他者のDNAから生まれた死者と同じDNAを持つ断片は果たして誰のものなのか,「死」に対しての概念を揺らがす.

また,ティナ・ゴヤンクの「Pure Human」はアレキサンダー・マックイーンの皮膚を幹細胞技術によって再生した上で,それをファッションの素材とするもの.「死者のあり方」について問うている.

「Ghost in the Cell:細胞の中の幽霊」はバーチャルシンガーである初音ミクのDNAを編集して,人のips細胞に入れ込んで,心筋をつくる,というもの.

「いないもの」である存在に物質的に「生」を与えることは何を意味するのか.

高橋氏が仕掛ける展覧会は,生(死)を工学的にデザインする,ものと言える.技術が発達し,私たちの身体からは神秘が取り除かれつつある.しかし,そこに見えてきたのは新たな神秘だ.

─死を民主化せよ

21世紀美術館で現在開催されている展覧会「DeathLAB:死を民主化せよ」.

コロンビア大学に2013年に設立されたカーラ・ロススタイン率いる本ラボは都市における「死」をめぐるさまざまな問題をリサーチ・提案する.

デスラボが提案する《Constellation Park》は,マンハッタン橋に光る棺をぶら下げた広場をつくり,その場所を交通のインフラ権広場兼墓地とするもの.驚くべきは,この光はバクテリアによって分解された死体から発生するエネルギーを電力にして電気を供給されることによって発光するもの.

この背景には,NYの都市問題がある.

NYでは年間5万人が亡くなっており,現状,墓地や火葬場がまったく足りていない.そして,2030年までには年間160万人以上が亡くなるようになると言われている.都市には死者を収容する能力がなくなってしまうのだ.また,火葬にはエネルギー的な問題も絡む.

この《Constellation Park》はそうした都市問題,環境問題など複雑な背景を汲んだ上での提案.つまり,死には感情的,宗教的な問題ではなくそうした都市的,環境的な問題も絡まってくるのだ.

私はイルカを産みたい─長谷川愛氏プレゼン

最後にプレゼンしたのはアーティストの長谷川愛氏.

その作品紹介からは,氏の独特な生命感が伺えた.

「私はイルカを産みたい」は女性としての自分の選択肢を増やしたいという個人的な思いから,子どもを産むor産まないではなく,絶滅危惧種の生物を自分が産めるようになったらどうなるのか?というifを思考するもの.

「Shared baby」は社会や技術の進化によって変化する家族の形態,関係を考えるもの.技術の進化によっては両親のDNAだけではなく,多くの人のDNAを持つ子どもも生まれてくるかもしれない.そうした体外配偶子形成について,ロールプレイングワークショップで考えたもの.

「(Im)possible Baby」は実在する同性カップルの一部の遺伝情報からできうる子どもの姿,性格等を予測し「家族写真」を制作するもの.

ウェブ上に簡易版シミュレーター(β版)が制作され,遺伝データをアップロードすると,ランダムにできうる組み合わせの子供のシミュレーションが病気のなり易さや外見,性格に関する情報などが出てくる.

私たちの倫理感や常識を軽く乗り越えて突きつけてくる同氏の作品を高橋氏は芸術家は倫理から逸脱したことをやり続けてきた,と歴史的な文脈に引きつけ,生命が工学的に操作できる社会において倫理を逸脱することで逆説的に倫理を問う作品だと解説した.

生と死の変容─ディスカッション

三者のプレゼンを受け,続いて行われたディスカッションでは,死に対する姿勢がひとつの論点になった.

縄文時代では,広場の中心に墓地があり,それを囲むように家が建ち,共同体をつくりだしていた.かつての世界で死と日常の距離は近かった.

しかし,いつしか死は遠ざけられ,日常とは遠く位置付けられるようになる.そうした状況に対して,デスラボが提案したのは,死のイメージをビジュアルから変えることだった.

そして今,世界の都市では格差が広がっている.デスラボが提案した《Constellation Park》では,死者がインフラとなる.つまり,ここではすべての人が平等に社会を支えることの実現を図っているのだ.

関野氏からはデスラボの提案に対し,墓地が環境にどう影響を及ぼすか,遺体が科学的にどのように影響を及ぼすか,理性的な理解と感情とのずれが存在していると指摘された.

生と死の感じ方は歴史的に変容してきた.今,その存在を改めて考えることが求められているのかもしれない.

─死の個別性と全体性

一方で語られたのは,死のタブー性だ.

高橋氏はフィリップ・アイレスの4つの死を引き,

古代:飼いならされた死

中世:己の死

近世:他者の死

現代は「タブー視された死」となっていると説明する.つまり,制度的,衛生的に死は切り離された存在となっている.

現在,死の個別性がクローズアップされすぎていると関野氏は話す.かつてはコミュニティ全体で葬送を行なっていた.しかし,現代では隣人が亡くなっても分からない.個別性の増殖がその状況を強めているのだ.その状況を変えるためには.死をいかに全体性に繋げ直すか考えることが重要である.

人間が誰かに対する思いを継続させるためにはどうすればいいのか.

現代の死の切り離され方とは違う形で,たとえばモニュメントだったり,壮麗な儀式であったり,人の記憶に刻み込むためには,日常からは手の届かない時空間を創造することが重要になるのかもしれない.

関野氏が提案する墓地では,13〜33年経過すると骨壷を取り出し合葬する手法を採用している.そして,死者が埋まった土で植物が育つ「樹木葬」は,そこが自然保護地域になるかもしれないし,より大きな「自然」という時間軸に繋がっていく.

そうして,「死」は別の時空間を獲得し,私たちの世界とは異なる存在感を持つようになる.それは死をタブー視して遠ざけるのではなく,より大きな何かに接続しながら生きる人類の在り方だ.

まとめ

技術や社会が発展することで,逆説的に生や死をしっかりと考える時期が来ているのではないか.その時に歴史的に積み上げられてきた生業と死の関係性,墓地のあり方,そしてアーティストたちの実験的な振る舞いが思考のヒントになる.

死の匂いが払拭されていると思いがちであった「都市」において「死」を考える.それが次なる「都市」に求められているひとつの要素ではないか.

サポートして頂いたものは書籍購入などにあて,学びをアウトプットしていきたいと思います!