「初音ミク」を考える─『初音ミクと建築』1

初音ミクと建築について何か考えられないかと勝手に妄想したものです。時間ある方は暇つぶしにでも。

初音ミクとは

初音ミクは、クリプトン・フューチャー・メディアが2007年から展開している、ヤマハが開発した音声合成システムVOCALOIDにより女声の歌声を合成することのできるソフトウェア音源。初音ミクは「未来的なアイドル」をコンセプトとしてキャラクター付けされた。名前の由来は、未来から初めての音がやってくるという意味で、「初めての音」から「初音」、「未来」から「ミク」。ソフトウェアが発売されたとき、最初に提示されたのは、三枚のイラストと、「年齢16歳、身長158cm、体重42kg、得意なジャンルはアイドルポップスとダンス系ポップス」というシンプルな設定のみであった。そこにユーザーが様々な設定を創作していったことによって、現在のような様々な面を持つキャラクターとなっていった。

何故、初音ミクなのか?

2013年5月、渋谷にあるBunkamuraオーチャードホールという音楽ホールで音楽家・渋谷慶一郎と劇作家・岡田利規による初音ミクを使った世界初のオペラ「THE END」を観賞した。人間の歌手もオーケストラも登場しない人間不在のボーカロイド・オペラ。

高解像度プロジェクター7台に加え、8トンにも及ぶスピーカーを持ち込んだ服が震える程の音響体験。舞台美術には世界を又にかける建築家集団OMA・NY事務所代表の建築家,重松象平。

これは間違いなく今までにない音楽体験・空間体験だと感じた。もちろんこの作品は従来の初音ミクファン、オペラファンの間では賛否両論の作品となった。しかし制作者の渋谷慶一郎はこう述べる。

「作品が問題提起になれば、それを作った自分たちは、解決してもらってる間に次にいける」

初音ミクは2007年に登場し、最初はごく小さなコミュニティの中だけでもてはやされた存在ではあったが、近年はGoogleChromeのCMのイメージキャラクターとしての地上派での放送、森美術館で行なわれた展覧会『LOVE展』での展示や、BUMP OF CHICKENとのコラボや、レディ・ガガのLIVEのオープニング・アクトとして抜擢されるなど、周知の存在となっている。

初音ミクは「いないのに、いる」存在。そして、誰もが歌をつくることのできる新しい楽器。

今までになかった新しいキャラクターであり新しいテクノロジーである。私は渋谷慶一郎の問題提起を受け、初音ミクについて考えてみることで、何か都市や建築との繋がりを見つけられないだろうかと考えた。

初音ミクを取り巻くメカニズム

初音ミクは〈キャラクター〉であり〈楽器〉である。ソフトウェアでありコンテンツである。まさしくこの事こそが初音ミクの特異な点である。ここでは、初音ミクはなぜここまで周知の存在になったかというメカニズムを簡単に紹介する。

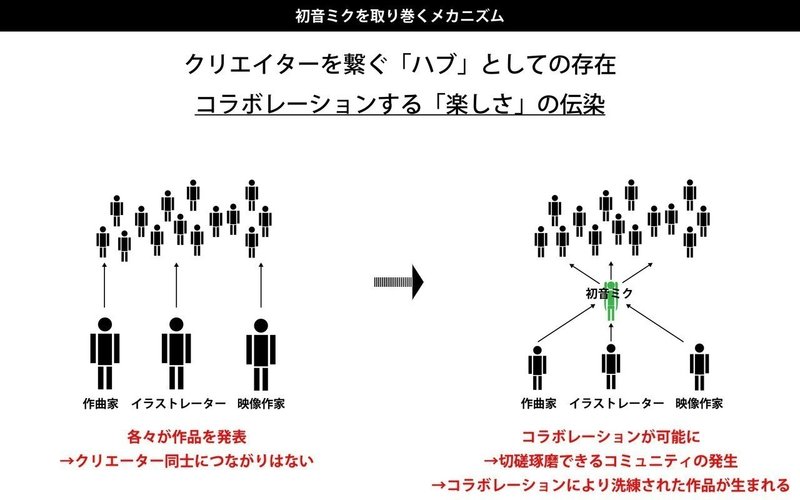

クリエイターを繋ぐ「ハブ」としての存在

従来の作品発表の環境では、作曲家やイラストレーターや映像作家といった人たちはつくるものの分野が違うこともあり、中々コミュニケーションを取る機会もなかった。

それはそれで良かったかもしれないが、異分野の人とコミュニケーションを取る事で自分の創作へフィードバックしたり、何かとインスピレーションが得れたり、得るものは大きいと思われる。

そこに「初音ミク」が登場した。

初音ミクはソフトウェア音源ではあるが、同時に「初音ミク」というコンテンツでもある。それは、聴覚的な要素と視覚的な要素を持ち合わせているということだ。そのことによってこれまで異分野だった作曲家やイラストレーターといった人たちが「初音ミク」を媒介にしてコラボレーションすることを可能にした。また、「MikuMikuDance」という3Dモデリングソフトがフリーで公開されたことにより動画制作も容易になったため映像をつくる人たちとのコラボも生まれるようになった。このように「初音ミク」が様々なクリエイターの「ハブ」のような存在となり多様なコミュニティを生み、質の高い作品も次々と現れるようになった。

〈生きている〉作品

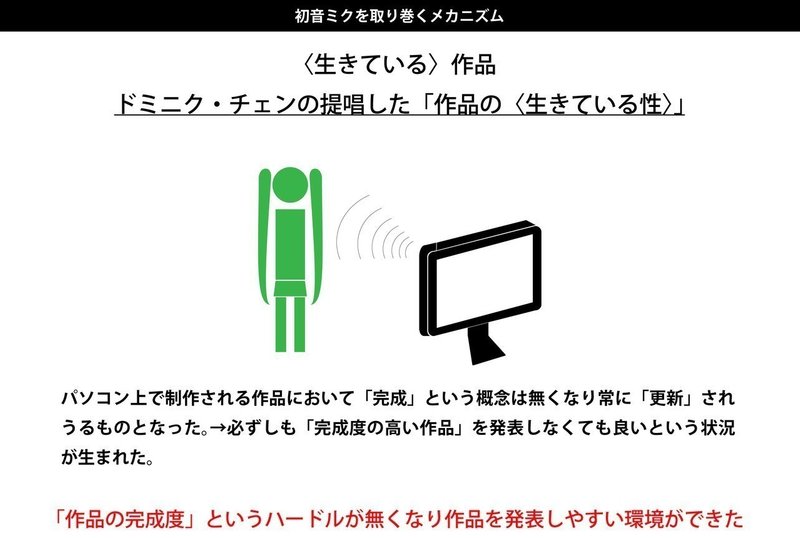

『フリーカルチャーをつくるためのガイドブック』などの著作を持つ、ドミニク・チェン氏は『美術手帖』の初音ミク特集においての論考で「作品の〈生きている性〉」について言及した。

これは

「更新にかかるコスト(人的労働力、時間的遅延、その他の経済的損失)が小さければ小さい程、「作品の〈生きている性〉」は高い」

というものである。そういう意味でパソコン上でつくられネット上を発表媒体とする「初音ミク」は「作品の〈生きている性〉」が非常に高い「〈生きている〉作品」だと言える。

では、これがどう重要なのかと考えてみる。

これまでは作品を発表するためにはある程度「完成」していなければならないということがあった。しかし、ネット上に発表する作品は必ずしも「完成」していなくても発表するのは自由である。たとえば、「こういうモノをつくりたいんですが、誰か音楽をつけてくれませんか」といった風に映画の予告編のような短い動画をつくってネットに発表する。すると、映像を気に入った誰かが音楽をつけてくれるかもしれない。

という風にあえて「未完成」の作品を挙げることによって他のクリエーターとのコラボを創出することが可能になる。ネットの世界ではこうしたことが可能だ。そして、これは「作品の〈生きている性〉」が高く、「未完成」の動画から「更新」する「コスト」が低いからこそ、できることだと思われる。

「初音ミク」も備えているこの「作品の〈生きている性〉」とは重要な概念なのだ。

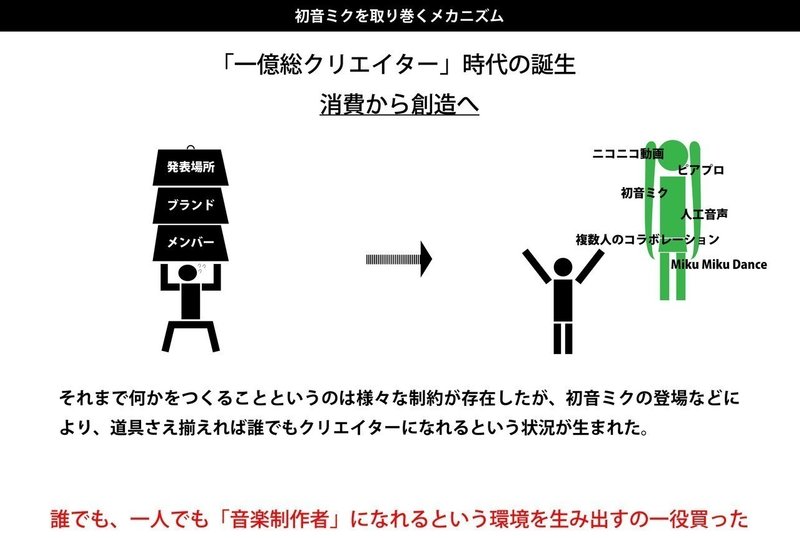

「一億総クリエイター」時代の到来

現代は、「一億総クリエイター」と言われる程、何かものをつくってる人が大勢いてそれが色んな場所で発表されている社会だと言える。

こうした「CGM(消費者生成メディア)」や「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」といった「今まで消費するばっかりだった人たちが何かをつくっている」ということを意味する言葉が生まれるのに一役買ったのが「初音ミク」であった。

初音ミク登場以前においても、音楽制作するにはある程度パソコン上でメロディをつくることはできたし、楽器もいくつか録音したのを重ねあわせればバンドっぽくできるなどメロディ制作に関してはある程度までは可能であった。しかし、最大の問題はボーカルであった。都合良く歌を歌ってくれる人が見つかるわけではないし、見つかったとしてもその人が自分の思い通りに歌ってくれるとも限らない。このように音楽を制作するにはいくつかのハードルが存在していた。

そして、そのハードルを取り払ったのが「初音ミク」であった。歌声の精度は確かに実際の人間には劣るものの、音程調整など細かいところまで自分で調整できるボーカルが登場したのだ。それにより、音楽制作も一人で行なうことが可能になり、最初に始めるときのハードルが下がった。そして、多くの人が音楽制作に夢中になった。また、同時期に登場した「ニコニコ動画」のような「発表場所」もできたことによって、誰もがクリエイターを目指すことがしやすい環境が生まれたのだ。

初音ミクの音楽史的位置付け

音楽ジャーナリストの柴那典は2014年4月に「初音ミク」を現代音楽史から語った『初音ミクはなぜ世界を変えたのか?』を出版した。本書では、カウンターカルチャーとしての新しい文化を生みだし社会現象となった熱気に満ちた時期を指す言葉「サマー・オブ・ラブ」を用い、「サマー・オブ・ラブ」は20年ごとに訪れるという仮説を立て、1967年の「サマー・オブ・ラブ」、1987年の「セカンド・サマー・オブ・ラブ」、そして初音ミクが登場した2007年を「サード・サマー・オブ・ラブ」と位置づけた。

上の表にまとめたのは三つの「サマー・オブ・ラブ」に共通する点である。

上から二段目はその時の社会の状況、三段目はその状況から逃れるためのツール、そして一番下の段は現象に影響された者たちの「遊び場」。

その他にも共通点として「サマー・オブ・ラブ」に参加する多くは若者であり、大人たちから見れば自分たちの理解できないことで盛り上がっている頭のおかしい集団として見られていたということが挙げられる。

また、最初の「サマー・オブ・ラブ」で生まれたヒッピー文化はコンピュータ文化と密接な関係にあり、ヒッピー文化が無ければコンピュータ文化は無かったのではないかと言われる程である。それもそのはずヒッピー文化もコンピュータ文化も、60年代のアメリカ西海岸という同じ場所、同じ時代をルーツに花開いたものであるからだ。その繋ぎ役となったのはスチュアート・ブラントという人物で、彼はかのスティーブ・ジョブズが座右の銘にしていたという「ステイ・ハングリー、ステイ・フーリッシュ」という言葉の生みの親である。スチュアート・ブラントは『TIME』誌に「全てはヒッピーのおかげ」という文章を寄稿している。

「カウンターカルチャーが中央集権的な権威に対して抱く軽蔑が、リーダーのいないインターネットばかりか、全てのパーソナルコンピュータ革命の哲学的な基盤となった。」

他にも様々な要因はあるが、パソコンを活動基盤にする初音ミクにとっては、「サマー・オブ・ラブ」がいかに重要であるかということがわかるだろう。

次→初音ミクから都市・建築を考えるためのエスキス─『初音ミクと建築』2

サポートして頂いたものは書籍購入などにあて,学びをアウトプットしていきたいと思います!