【私案】"ほこり"と「十全の守護」

コアLv▶︎▶︎▷▷▷

こんにちわ、福之助福太郎です。

今日は"ほこり"と「十全の守護」との関係について書いていきたいと思いますが、初めての方はこちらをご覧ください。

今回のポイント

①説き分け

②配置

③「十全の守護」即"ほこり"

"ほこり"について

ほこり は『おふでさき』の中でもしばしば使われ、『稿本天理教教祖伝逸話篇』「一三〇 小さな埃は」での埃に例えたお話もよく耳にすると思います。ここから ほこり とは埃のようなもの・埃的な心遣いと認識していますが、教語として共通言語であり色々な意味を内包してると思うのでここでは"ほこり"と表記することにします。

説き分けについて

『正文遺韻』(1937年)や『改訂 正文遺韻』(1953年)に載っている"ほこり"の説き分けは普段よく目にするものに近いのでここでは省き、明治31年(1898年)に書き残された説き分けを紹介します。

人間は、神のご守護で、からだ自由かなうことを知らずに、わがまま、わがものというこころから、八ツのこころちがいがあります。

これ、ほこり、とさとしてもらいました。

ほしい、というは、丹精して価をだしてほしいは、よろしいなれど、価をださずしてほしがるは、ほこり。商法なれば、身をはたらいて、もうけるがよろしいなれど、はたらかずして、もうけるが、ほこり。

おしい、というは、わがもの棄たらぬように、始末するはよろしいなれど、返すもの返さず、だすべきものださぬが、ほこりであります。

かわい、というは、わが子かわいいはよろしいなれど、ひとの子をかわいがらず、へだてるが、ほこりであります。

にくい、というは、罪をにくみて、ひとをにくまぬがよろしいが、ひとをにくむが、ほこりであります。

うらみ、というは、ひとよりわれに不義をせらるるとも、わが身をうらむのはよろしいなれど、わが身の前々を思わず、そのひとをうらむが、ほこりである。

はらだち、というは、理をたてて腹をたてぬがよろしいなれど、じぶん腹立て、また、ひとに腹たてさすが、ほこりであります。

よく、というは、家業丹精して、徳をもとめるがよろしいなれど、ごうき、とんよくというて、商法なれば、あたりまえ口銭のうえへ、また、桝目、秤目で得をとるのが、ほこりであります。

こうまん、というは、なにも不自由なし、からだまめで、物よくおぼえるは、天より恩をいただき、先祖、親々のおかげと思えばよろしいなれど、わが身高ぶり、おれが、わしがというて、ひとを見下げるは、ほこり。

口うつくして、真のこころきたなきは、うそ、ついしようというて、八つのほかのほこり。

(辻忠作「ひながた」『復元』第三一号、44-46頁)

「〇〇はよろしいなれど、〇〇がほこりであります」という表現から、"ほこり"に当たらないものと"ほこり"に当たるものの区別、つまり善悪の判断を示されたようにも感じます。

"ほこり"の配置

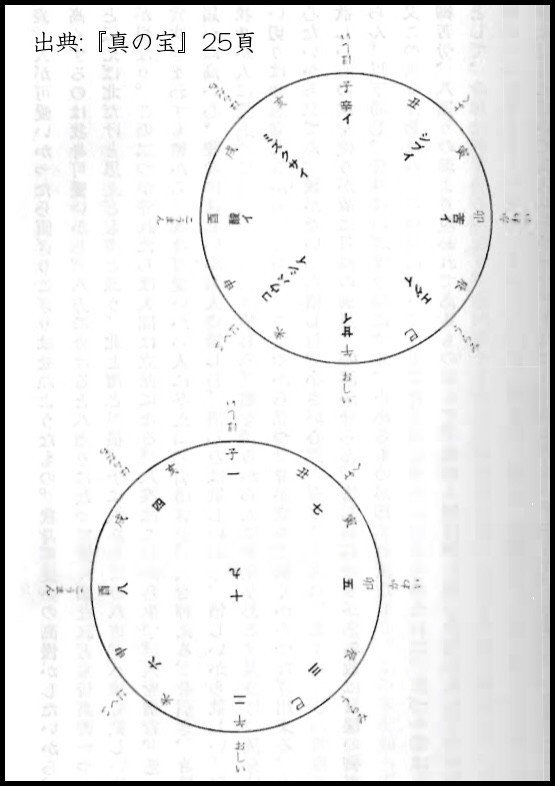

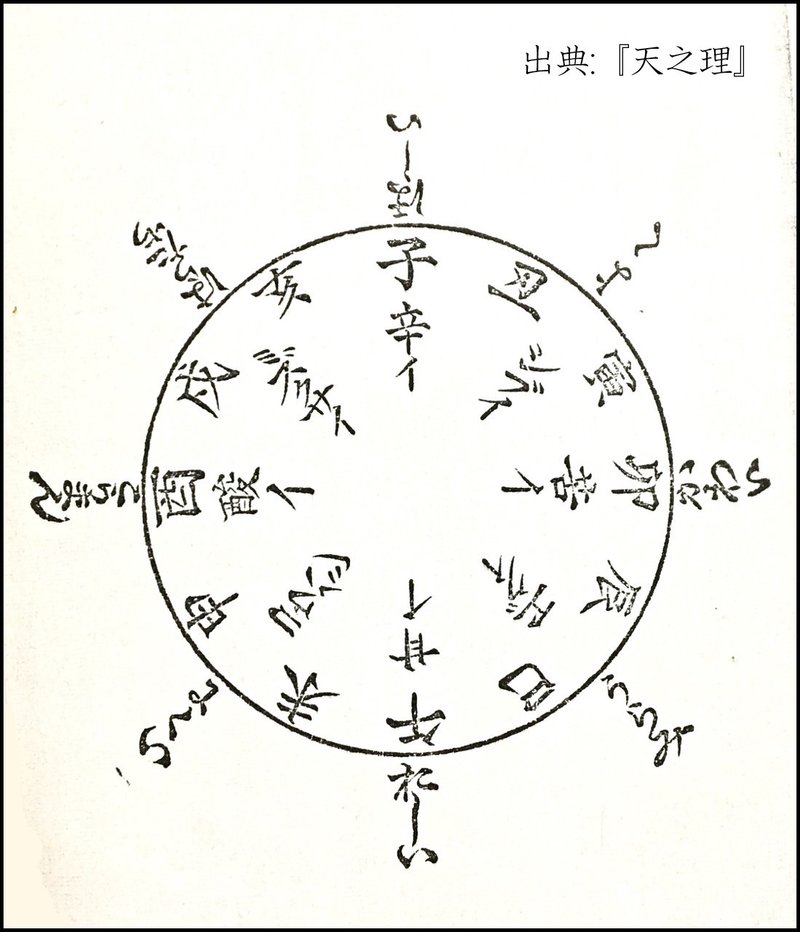

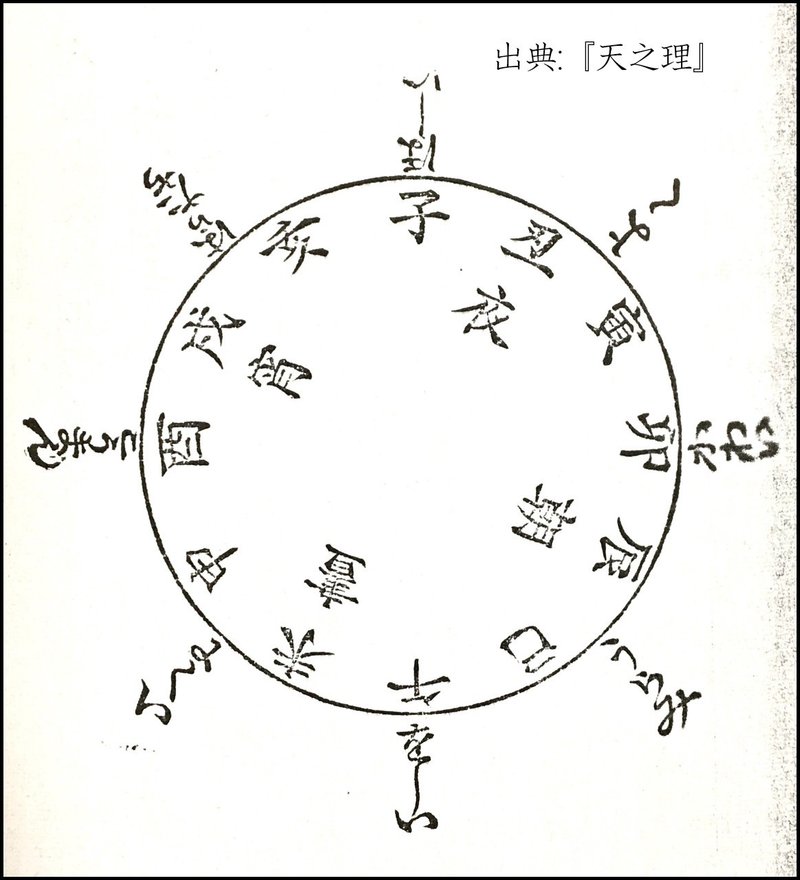

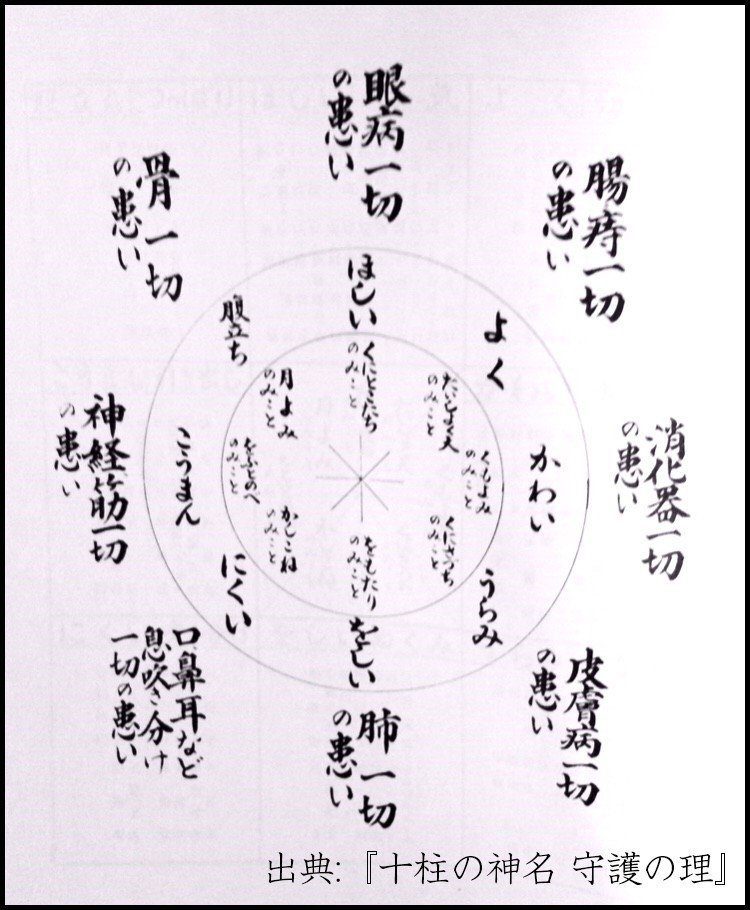

「八つのほこり」の配置は、

安江明(編)『真の宝』(1925年)

安本房造『天之理』(1926年)

毛利長四郎『十柱の神名 守護の理』(天理書房、1978年)

など色々な書籍に載っていますが、どれも同じ配置なので今回はそれをベースに考えていきたいと思います。

別のパターン

今回は上記の配置をもとに考察をしていきますが、諸井慶一郎さんなどは違う配置をされているので、一応その配置と説き分けのポイントを紹介します。※( )内は僕なりの配置のポイントです。

をしい (宿し込み六台の中で交わらない)

をもたりのみこと:出し惜しみ

月よみのみこと:骨惜しみ

ほしい (宿し込み六台の中で交わらない)

くにとこたちのみこと:うるおいの理に違う見てほしい思いを湧かす

くにさづちのみこと:たんのうつなぎの理を欠くほしい

にくい (対極)

かしこねのみこと:罵り蔑み分別心強い吹き分け間違い

たいしょく天のみこと:人を手当たり次第に切る心

かわい (対極)

くもよみのみこと:我が身かわいい隔て心、出すこと尽くすこと先にできぬ

をふとのべのみこと:我が身を引き出しに専念する引き出し間違い

うらみ ("み"と関連)

くにさづちのみこと:いつまでも根に持つうらみの繋ぎ間違い

をもたり:裏を見るのは真方を照らす理に適わぬ

はらだち ("うを"と関連)

月よみのみこと:己が理を立て腹を立てる・人を立てず立ち働かぬ突っ張り間違い

くにとこたちのみこと:理を立てず腹を立てる

よく (対極)

をふとのべのみこと:我によいようにという引き出し間違い

くもよみのみこと:取り込み・溜め込みは出し入れ・上げ下げ順序の間違い

こうまん (対極)

たいしょく天のみこと:人を切って構わん心、信じ切ることできぬ

かしこねのみこと:理屈強情我慢の心で鼻息荒い理

うそ

いざなぎのみこと:その場限りの真実の無さ

ついしよ

いざなみのみこと:その場限りの真実の無さ

考察

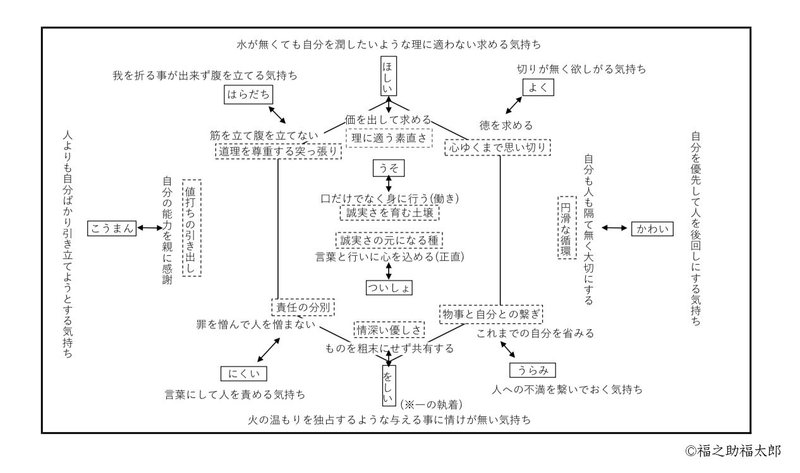

ここからは、

①「十全の守護」の働きに適わぬ心が"ほこり"と言えるのではないか

②前述の説き分けで、よろしいとされるものは「十全の守護」の働きに適うと言えるのではないか

という観点から配置の意味を考えてみたいと思います。

1 くにとこたちのみこと(水・理)

①水が無くても自分を潤したいような理に適わない求める気持ち=ほしい

②価を出して求める=理に適う素直さ

2 をもたりのみこと(火・情)

①火の温もりを独占するような与える事に情けが無い気持ち=おしい

②ものを粗末にせず共有する=情深い優しさ

3 くにさづちのみこと(繋)

①人への不満を繋いでおく気持ち=うらみ

②これまでの自分を省みる=物事と自分との繋ぎ

4 月よみのみこと(突張)

①我を折る事が出来ず腹を立てる気持ち=はらだち

②筋を立て腹を立てない=道理を尊重する突っ張り

5 くもよみのみこと(順序・循環)

①自分を優先して人を後回しにする気持ち=かわい

②自分も人も隔て無く大切にする=円滑な循環

6 かしこねのみこと(息・分)

①言葉にして人を責める気持ち=にくい

②罪を憎んで人を憎まない=責任の分別

7 たいしょく天のみこと(切)

①切りが無く欲しがる気持ち=よく

②徳を求める=心ゆくまで思い切り

8 をふとのべのみこと(引出)

①人よりも自分ばかり引き立てようとする気持ち=こうまん

②自分の能力を親に感謝=値打ちの引き出し

9 いざなぎのみこと(種)

①先々に影響する不誠実=ついしよ

②言葉と行いに心を込める(正直)=誠実さの元になる種

10 いざなみのみこと(苗代)

①その時々の不誠実=うそ

②口だけでなく身に行う(働き)=誠実さを育む土壌

※たいしょく天のみことの働きについて、

"ここぞという時に切る働き(やたらとは切らない働き)と言え、女性のつなぎの徳分と矛盾しない働きである。"という解釈もあり、それも参考にしています。

※いざなぎのみこと:種:運ぶ:先

いざなみのみこと:苗代:受ける:今

の解釈については、諸井慶一郎『てをどりの道』(正道社、2016年)を参考にしています。

※誠=口+心+行い

うそ=口+心(行いが伴わない)→身に行うこと(働き)が欠けている

ついしょ=口+行い(心が伴わない)→心を込めること(正直)が欠けている

という解釈をしています。

図解

ここまでの考察をもとに作成したものが下図です。

少し見にくいと思いますが、

[働きに適わない心="ほこり"↔"ほこり"ではないもの=働きに適う]

という構図になっています。

最後に

最近はあまり見かけなくなりましたが、初めて「八つのほこり」と「十全の守護」を対応させているのを見た時、その配置の理由が全く分かりませんでした。

その後、人との関わりを通して悩み事と心の癖との関係に、それが当てはまる傾向があると納得できるようになりました。

そして神さまの働きや"ほこり"について学び、その性質を考える中で共通する要素を感じ実験的に考察をしてみました。

あくまで考察ではありますが、普段の生活の中で神さまの働きや"ほこり"について、より具体的に実感し、自分自身や周りの方の喜びに繋がるよう活用できればなによりだと思います。

次回も「十全の守護」に関する内容の予定です。

お付き合いいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?