『元の理を考える』

コアLv▶︎▶︎▷▷▷

こんにちわ、福之助福太郎です。

今日は「十全の守護」を考える上で、柏木大安さんの『元の理を考える』(白堂社、1986年)を紹介したいと思いますが、初めての方はまずこちらをご覧ください。

今回のポイント

①華麗なる一族

②独自性の所以

③定番のやつ

④クセがすごい

この親にしてこの子あり

著者は、「柏木」と聞いてピンとくる方も多いと思いますが、言わずと知れたスーパーマン 東中央大教会初代会長 柏木庫治さん(一代で単独布教から大教会長・本部員、元 国会議員)の次男です。庫治さんが息子をたすけて欲しくて入信されたエピソードは有名ですが、大安さんがその入信のきっかけになった方です。

大安さんは東京大学農学部卒で農学博士までなられた方で、父である庫治さんも大安さんに対して、そのまま研究を続ければある程度のところまでいくのは確実なので研究者として続けさせるか、教会を継がせるかとても悩んでいたそうです。(『人生ニ終なしー柏木庫治を語るー』養徳社、2009年、23頁)

その後、大安さんは教会の後を継いだ事に対して、

"研究生活を続けていって一人前になるのと、柏木家としていわば幸せな人生を作るのと、どちらを選ぶべきかと。そういう時に親父にしたって、あるいは教祖ひながたにしたって、「立派な仕事しろ」なんてことは言ってないんだよ、どこにも。「幸せになれ」ってことを言っているわけですよ。そうだから俺は躊躇なく「幸せになろう」という方を選んだわけなんですね。"

"研究の上の業績なんてものは、何年か後には誰かがやりますよ。世界中で、みんなしのぎを削ってやっているわけですから。

しかし柏木家の運命を幸せにするのは、私しかいない。誰かがやってくれることは絶対にない。私にしか出来ないこと、それが私にとって一番やりがいのあるありがたい仕事なんだな。"

というとんでもない名言を残しています。(同、22-23頁)

『元の理を考える』について

この本は、昭和59年(1984年)本芝大教会の婦人会が主催の講習会で月に一回、半年にわたってお話しされた講話を基にまとめられた書籍です。

また当時、講話が録音されたカセットテープも販売されていたようです。

個人的には、書籍の方が内容も詳しく神さまの働きの図式も色んなパターンが載っているのでオススメです。

「はじめに」要約

・「元の理」を読んで直ちに納得できる人はごく少ない幸せな人で、自分を含む大多数の人はよく分からない不思議なお話として敬遠している。

・用木として敬遠したままではいけないので、教会専務になった時に学究的な姿勢で教理の研究を始めようと思った。

・長年研究者としてやってきて、物事の研究はある分野の知識だけでなくあらゆる学問的な基礎がないと本当の研究はできないという事が分かっていた。

・天理教の教理の研究は諦めてたすけ一条に進む事を決意。

・大教会長就任奉告祭の前日、二代真柱様から「お前は、従来の道の先人の考えから離れて、お前独自に道の理を勉強してみろ。」と言われた。

・就任奉告祭を終えての御揮毫が「元の理」。

・忙しさからずるずると何年か経ち、研究者の頃の恩師から「君、今何を勉強しているね。」「君ほどに学問をした人が、何か勉強をしていないということはないだろう。いつになっても勉強しなければいけないよ。」と言われた。

・御揮毫を思い出しそれ以来「元の理」が頭から離れなくなった。

・「元の理」の話をしなければならない機会があり、これまでは科学の研究分野に長い間従事した人はいないから、自分の持ち合わせている科学的な知識を元に、我流の解釈を試みることにした。

目次(大見出しのみ)

・はじめに

・「元の理」とは

・人間は何を目的として造られたか

・人間は造られたもの

・人間が創造された時の条件

・因果律

・人間の創造

・神様のご守護

・神々のご守護の現れ方

・人間の創造の経過

・あとがき

「十全の守護」

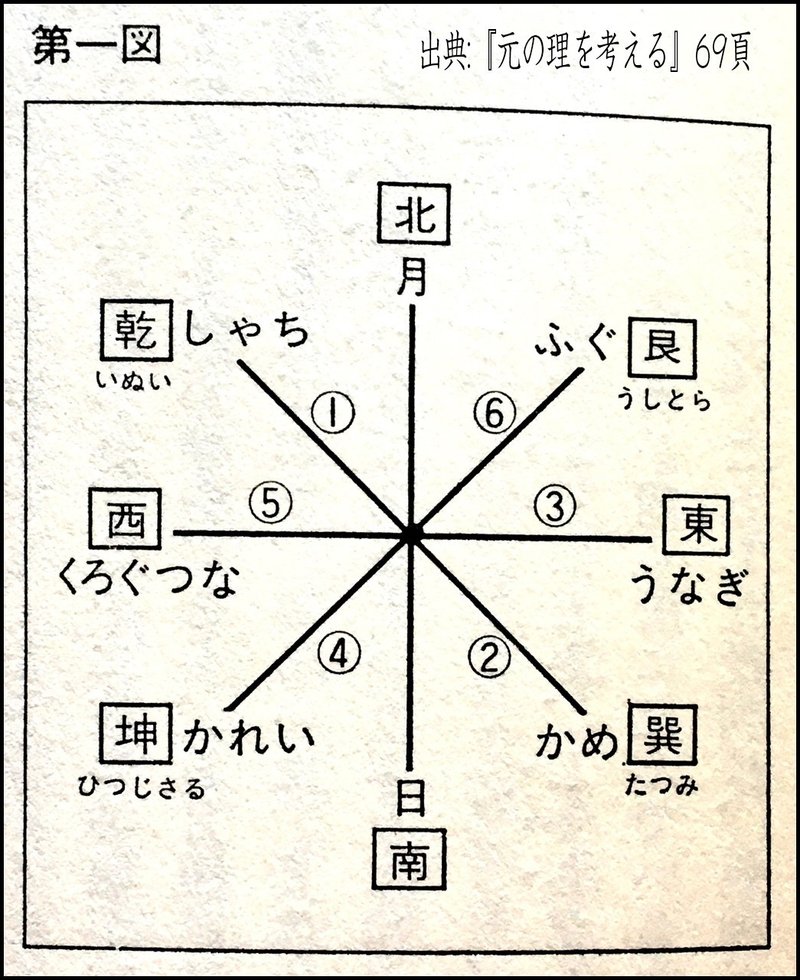

今回は「十全の守護」に関する内容に絞って紹介しますが、まずオーソドックスな「十全の守護」を載せます。

くにとこたちのみこと:人間身の内の眼うるおい、世界では水の守護の理。

をもたりのみこと:人間身の内のぬくみ、世界では火の守護の理。

くにさづちのみこと:人間身の内の女一の道具、皮つなぎ、世界では万つなぎの守護の理。

月よみのみこと:人間身の内の男一の道具、骨つっぱり、世界では万つっぱりの守護の理。

くもよみのみこと:人間身の内の飲み食い出入り、世界では水気上げ下げの守護の理。

かしこねのみこと:人間身の内の息吹き分け、世界では風の守護の理。

たいしよく天のみこと:出産の時、親と子の胎縁を切り、出直しの時、息を引きとる世話、世界では切ること一切の守護の理。

をふとのべのみこと:出産の時、親の胎内から子を引き出す世話、世界では引き出し一切の守護の理。

いざなぎのみこと:男雛型・種の理。

いざなみのみこと:女雛型・苗代の理。

(『ようぼくハンドブック』道友社)

方位・作用・神名の重点

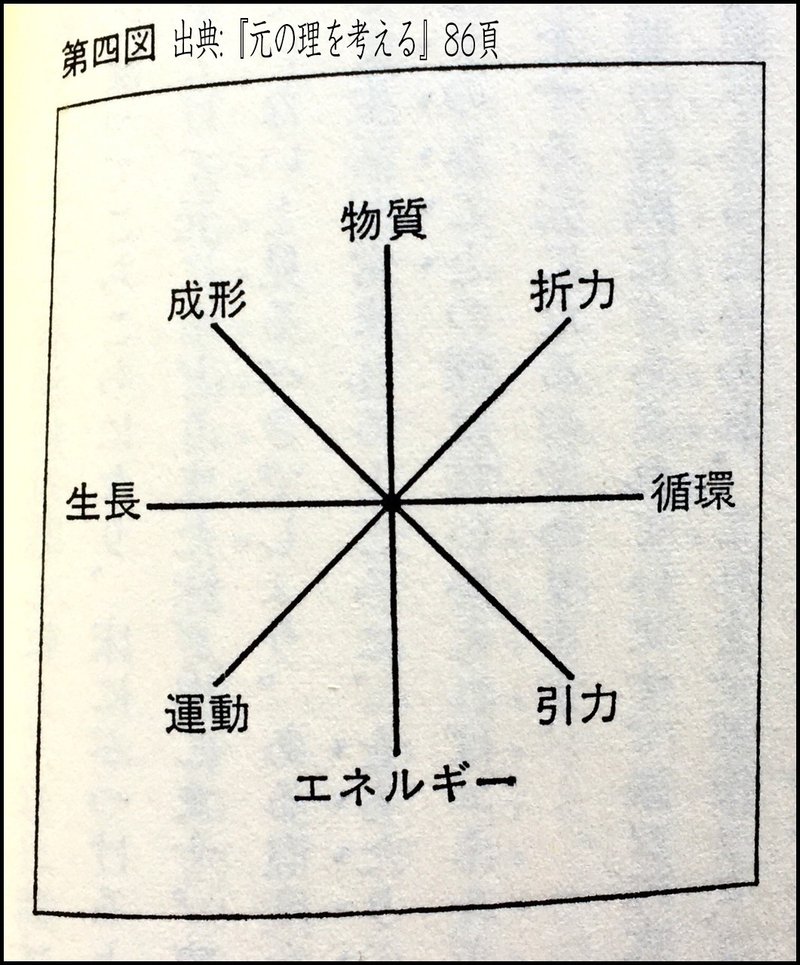

ここから図を参照しながら羅列していきますが、細かな説明は書籍を読んでみていただければと思います。

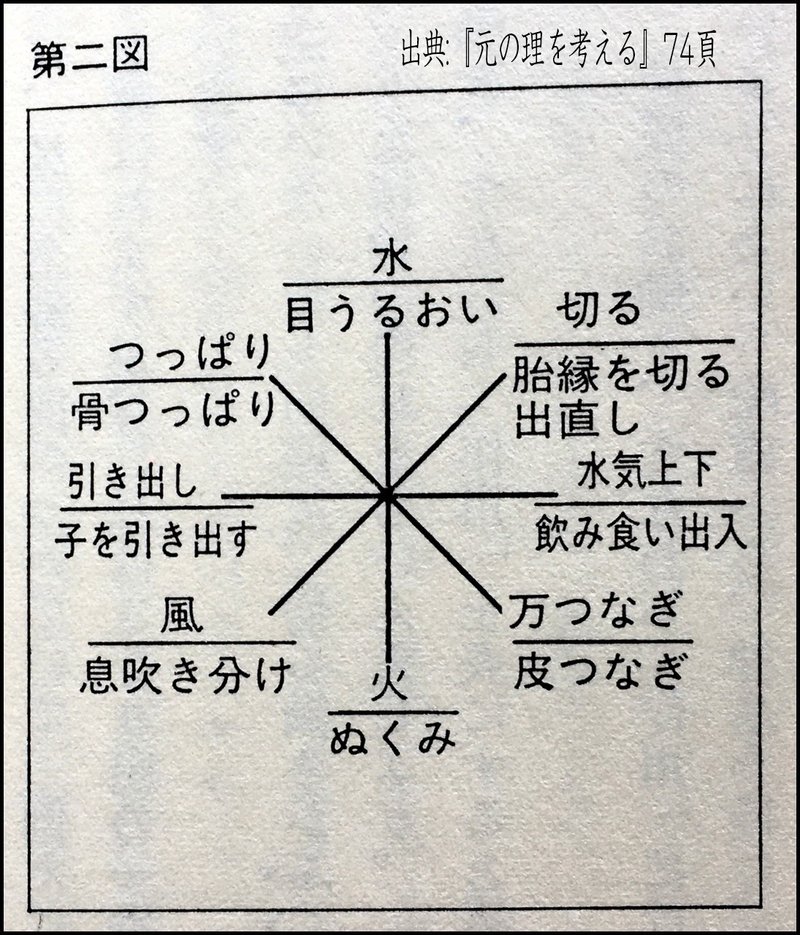

まず元の理に出てくる方角に当てたのが第一図、「十全の守護」の働き(作用)に当てたのが第二図です。

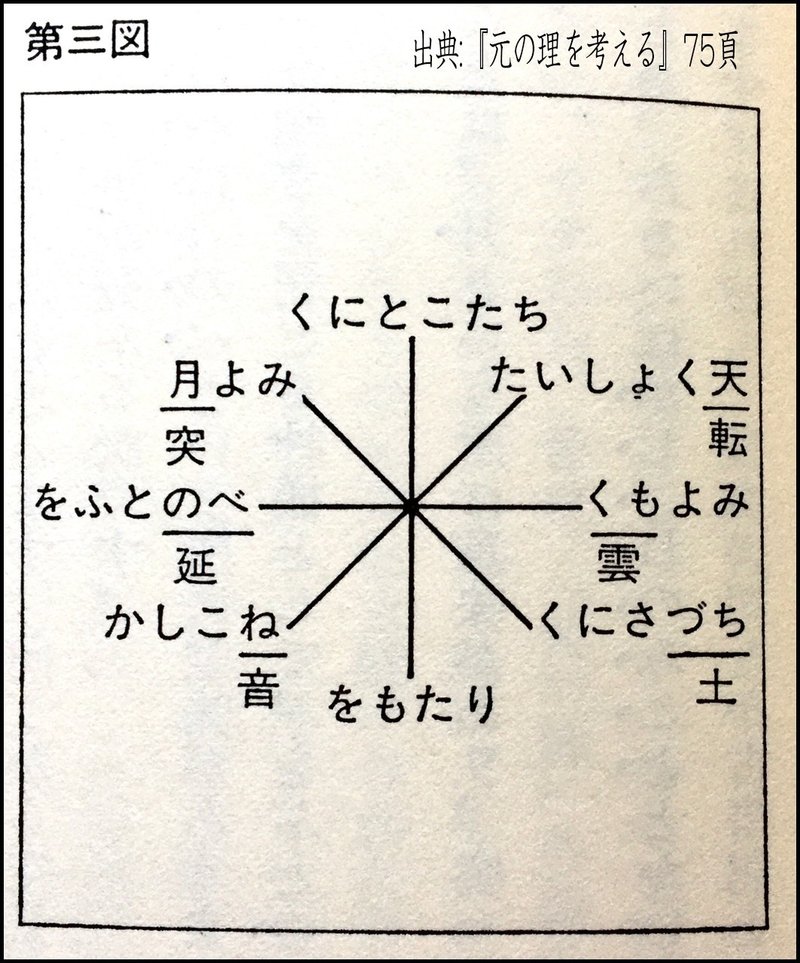

そして神名の中に含まれる語感が作用を表現しているとしたのが第三図です。(神名と働きの関係)

【名前即作用の説明】

たいしょく天:転ずる→移り変わり→切れていく

くもよみ:雲→空にある水→水気上げ下げ

くにさづち:土→大地→繋がり

かしこね:音→風

をふとのべ:延べ→成長→引き伸ばす

月よみ:突き→突っ張り

(75-77頁)

働きの現代風表現

・くにとこたち:水の理

水素原子は個性ある原子の中で最小で物質の基本的単位。水は物質の基本となるものの象徴ではないか。

・をもたりのみこと:火の理

温度があって生物の体内で種々の化学変化が起こり生活が営まれる。温度は熱でありエネルギーである。

・原子爆弾で考えると分かるように、物質はエネルギーに変わり得る。

くにとこたち:水・物質、をもたり:火・エネルギー は元々一つのものの異なった面だと言える。

月日親神という二柱は、宇宙全ての物質とエネルギーを表したもので、万物の親の姿と言える。

(82-87頁)

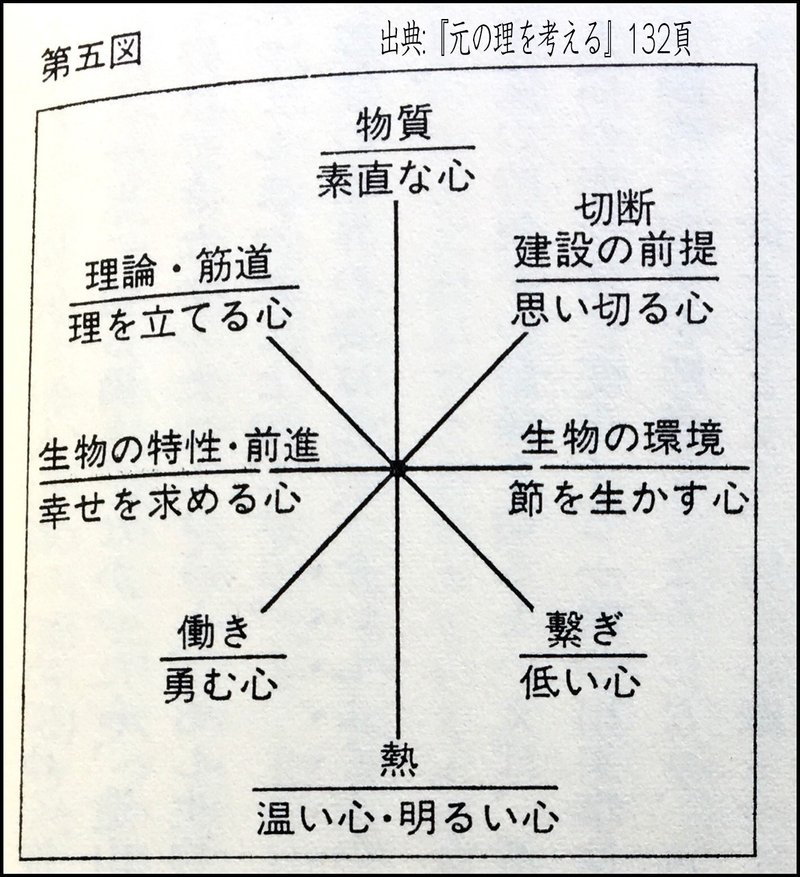

ご守護と理の現れ方

くにとこたちのみこと:水・うるおい・低い心、素直な心

をもたりのみこと:火・ぬくみ・明るさ

くにさづちのみこと:低い心・繋いで通る

月よみのみこと:理を立てる・教理、筋道をきちんと立てる

くもよみのみこと:循環・節に合わせる

かしこねのみこと:声の使い方・声は肥

たいしよく天のみこと:思い切る

をふとのべのみこと:のばす・成長と発展・止まらず前進する

(89-132頁)

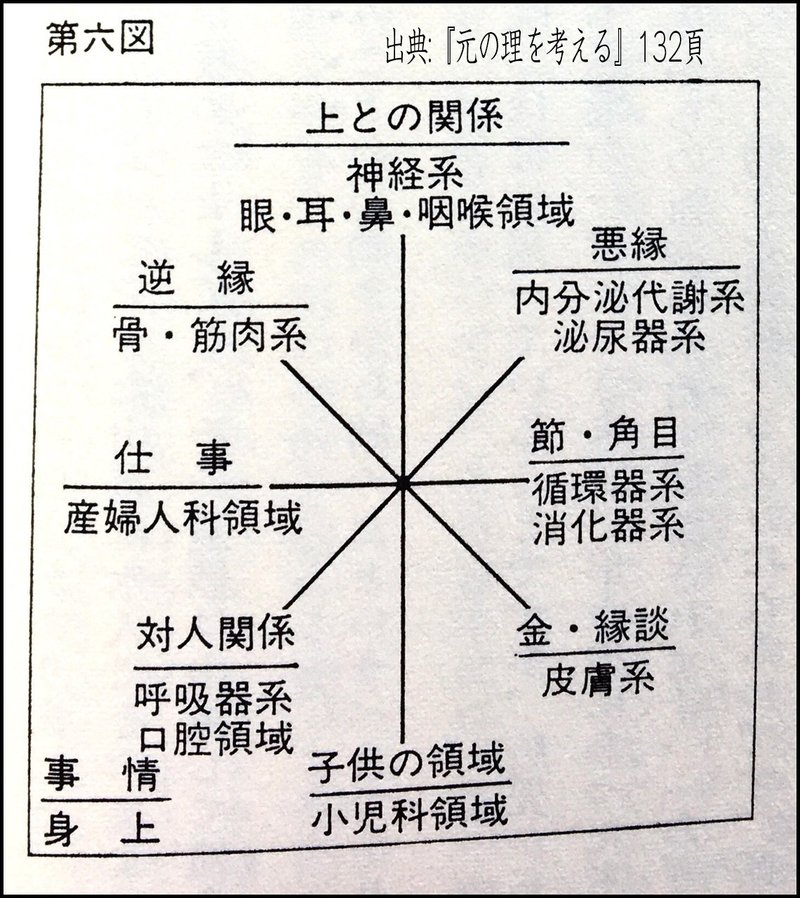

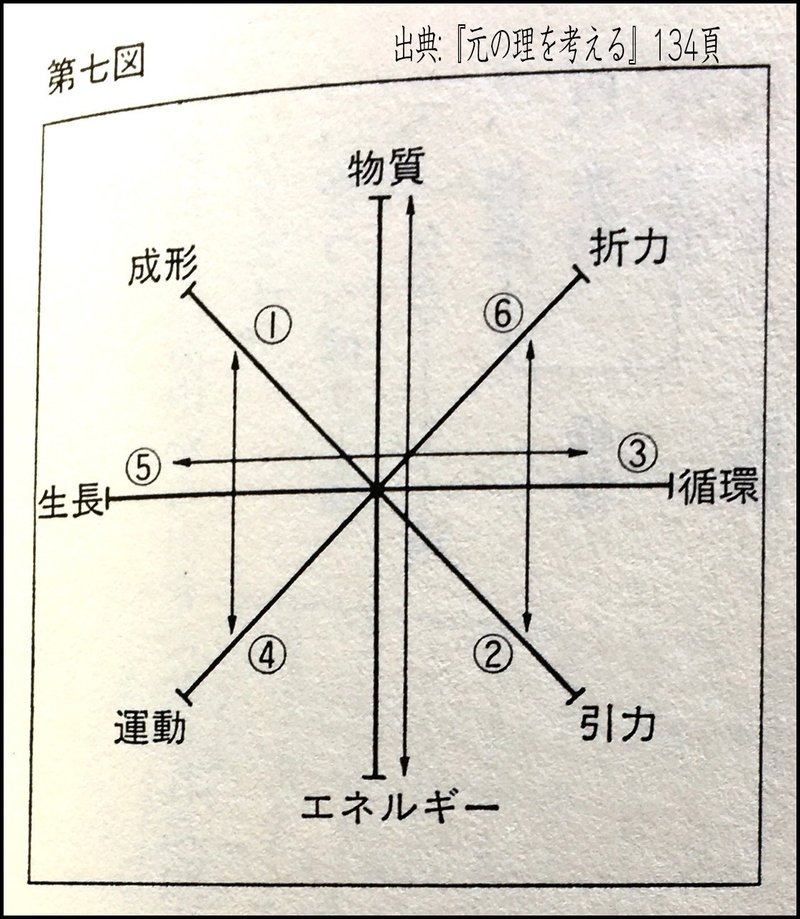

身の内と事情へのてびき・ていれ

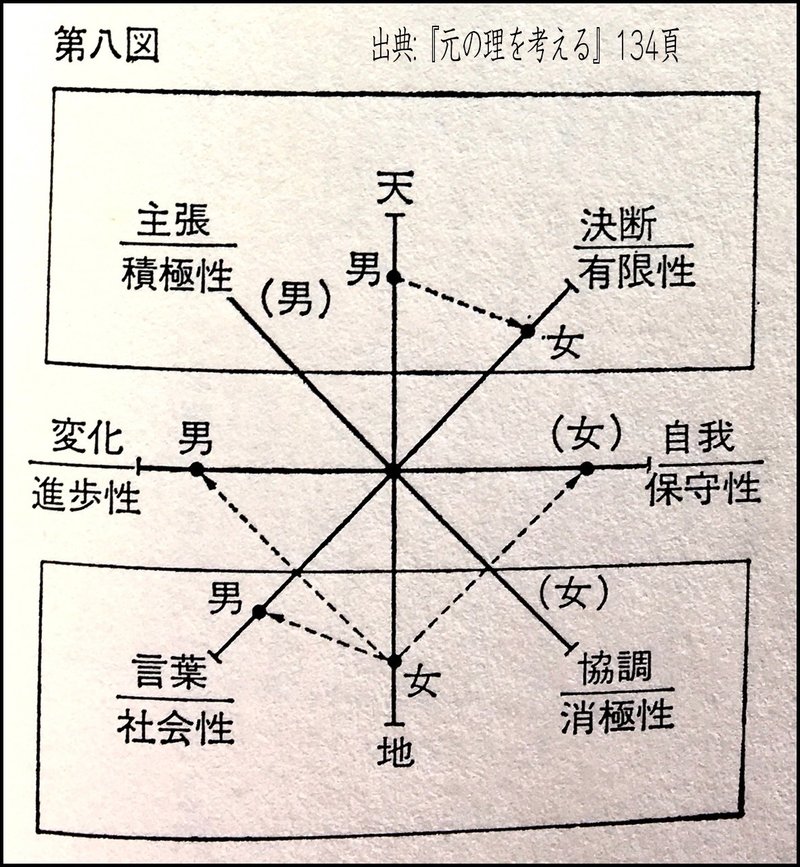

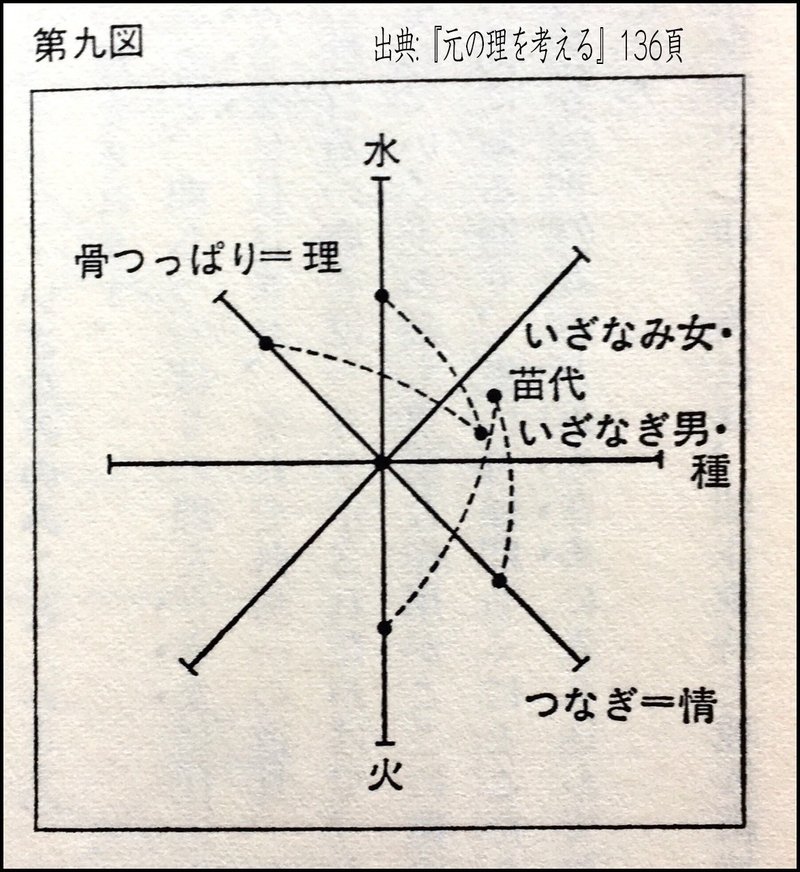

泥海中からの順序とその特性

①骨つっぱり:理

②つなぎ:情

③循環 ④運動 ⑤生長 :特性

⑥切る:決断

→理と情を元に種々の特性を用いて人間の設計を決められたと言える。

【相反する作用】

月よみ-かしこね

くにさづち-たいしょく天

くもよみ-をふとのべ

【互いに助け合う作用】

月よみ-くにさづち

かしこね-たいしょく天

(133-134頁)

働きと人間の性質

いざなぎのみこと・いざなみのみこと

・人間が子・孫・曾孫と末代にわたって世代を重ねていく上の最も重要な作用。

・ぎさま、みさまに入り込まれた働きの理を元にして、男女がお互いの特質を自覚してこそ、真に夫婦の治まりが得られるということを知るべき。

(135-138頁)

最後に

今回は「十全の守護」に関するところだけざっくりと紹介させていただき、「十全の守護」について一歩踏み込んでみました。

「十全の守護」で言われる神さまの働きや、「元の理」に出てくる方角や動物といったキーワードからも、抽象化や視点と捉え方によって解釈がどこまでも広がるように感じます。そうして思いを巡らせる中に治まったポイントを、日常の生活に生かして一日一日喜びを味わい、また周りの人に喜んでもらえたらなによりだと思います。

今回紹介した『元の理を考える』は案外教会の本棚にあったりすると思うので、気になった方は一度探してみてください。

「十全の守護」だけでなく「元の理」全体の解釈が載っていますし、科学にまつわるエピソード・初代会長 柏木庫治さんのエピソードなど盛り沢山でとても面白いです。(「元の理」に出てくる数字の意味合いの考察や、子数を空間・年限を時間と捉えて人間が生活する場の条件を示したとする考察などもオススメです。)

この書籍は本当に名著です。

次回も「十全の守護」に関わる内容の予定です。

お付き合いいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?