【私案】鳴物と体・「十全の守護」

コアLv▶︎▶︎▶︎▷▷

こんにちわ、福之助福太郎です。

今日は鳴物について書いていきますが、初めての方はこちらをご覧ください。

今日のポイント

①前提

②天才の2例

③凡人の考察

考察をはじめる前に

今回取り上げる鳴物に関しては資料もあまり無く、そもそも今回書いていくような意味はないのかもしれませんが、あくまで可能性の一つとしての考察です。

それでも単なる分析ではなく自分自身や周りの人の喜びにつながる、より具体的な活用ができるのであれば考える意義があると僕は思います。

また、諸井慶一郎さんと松本滋さんは鳴物と体の関係について、

"これらは、教祖がお定めになったものでありまして、その打ち方、鳴らし方、ひき方も、大概は教祖の御指示でおつけくだされたものであります。

したがって、鳴物道具には、それ/"\それでなければならぬ理が込められていると思案されます。しかしながら、鳴物道具の理について、教祖がお聞かせくだされたという話は、全く伝えられていません。そこで悟るより外にないのですが、簡単素朴に悟れば、誰でも同じように悟れる自明のことであるから、何も仰しゃらなかったのかとも思われます。

九ツの道具は、教祖のお話としては、「くのどう」の話が伝えられています。即ち、身の内には九ツ道具を添えて貸してある、との仰せで、その対応であることが想定されるのであります。"

諸井慶一郎『天理教教理大要』(道友社、2013年、88-89頁)

"「九つの道具」とすれば、一つ一つの鳴物は人体の何らかの部分に対応しているに違いありません。

(中略)

人間の身体には以上の他にもまだまだ重要な部分が多くあります。例えば頭脳、胃腸、心臓、血管などです。しかしこれらは「道具」の中に数えられていません。

何故かということを思案すると、こうした人体内部の器官は、親神の守護によってほとんど100%動かされているものです。人間が自分の意志で自由にコントロールできるものではありません。

(中略)

これに対して、目、耳、鼻、口、両手、両足、一の道具は、外部に対応して働くもので、人間の意志によってかなりの程度左右できるのです。

(中略)

教祖はこうした人間の意志で動かせる身体的「道具」を、陽気ぐらしのために、人だすけのために使うよう教えられたのであります。

(中略)

鳴物の道具がこうした身体の道具に対応しているということは、まず、どの鳴物も身体の道具同様、一手一つになって、陽気ぐらしの音を出すようとの親神の思召と受けとるべきでありましょう。

(中略)

個々の鳴物が身体的道具のどれを表すかについては、教祖の直接のお話は―少なくとも私の知る限り―記録されていません。しかし、「これからさきハさとりばかりや」と言われる教祖のお心にそって、私なりの悟り方を以下述べさせていただきます。この点の理の思案をすればするほど、教祖の教えの奥深さが分かってくるような思いがいたします。"

松本滋『おつとめの心』(善本社、1993年、69-72頁)

と言っておられ、ここからも考える意義が感じられます。

尚、鳴物と体との関係と違い、鳴物と「十全の守護」との関係についてはどこかで見聞きした事はありませんが、鳴物の特徴と神さまの働きの性質にも関連があるように感じたので、その点も踏まえて考察をしています。

次回これらの活用にも触れますがアレルギーのある方はストップしていただければと思います。

『天理教教理大要』

まず、『天理教教理大要』の中で言われている解釈のポイントを紹介します。

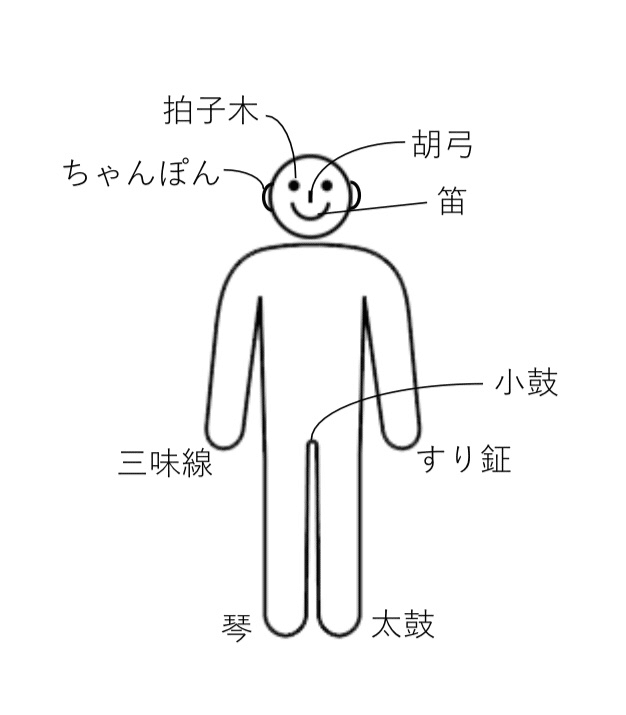

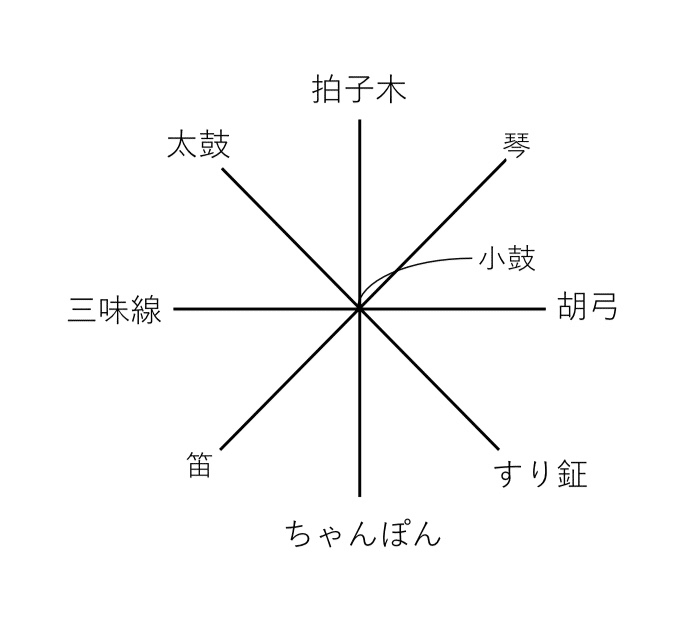

・拍子木=目:耳と二つ一つ、表、目の形、道具と鳴物の芯

・ちゃんぽん=耳:目と二つ一つ、裏、耳の形

・胡弓=鼻:突き引きの繰り返し

・笛=口:音の吹き分け

・すり鉦=左手:かねとバチが掌と腕、裏の裏を打つ

・太鼓=左足:大地をドンドン足踏み

・三味線=右手:バチと棹が掌と腕

・琴=右足:琴面上の足はこび

・小鼓=男女一の道具:慎しみ

手足に関しては、

左は男の理、右は女の理

という話からそれぞれ男鳴物と女鳴物を当てているそうです。

これらを体に当てはめたのが下図です。

『おつとめの心』

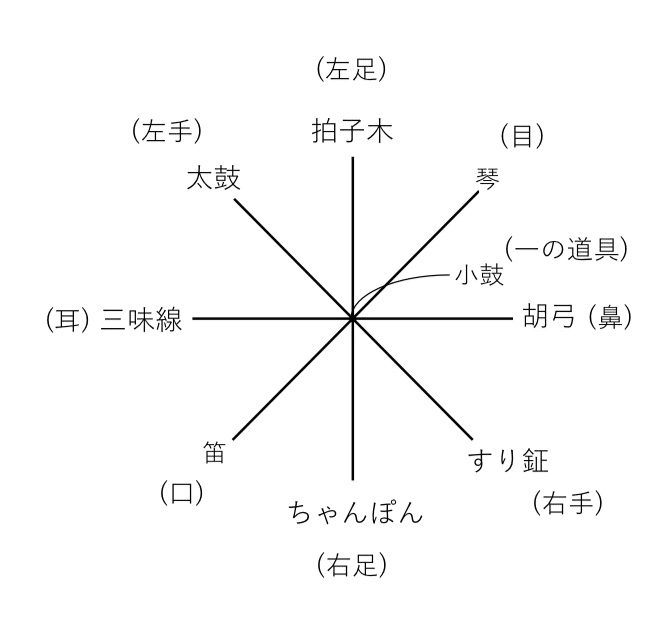

次に、『おつとめの心』で言われている解釈のポイントを紹介します。

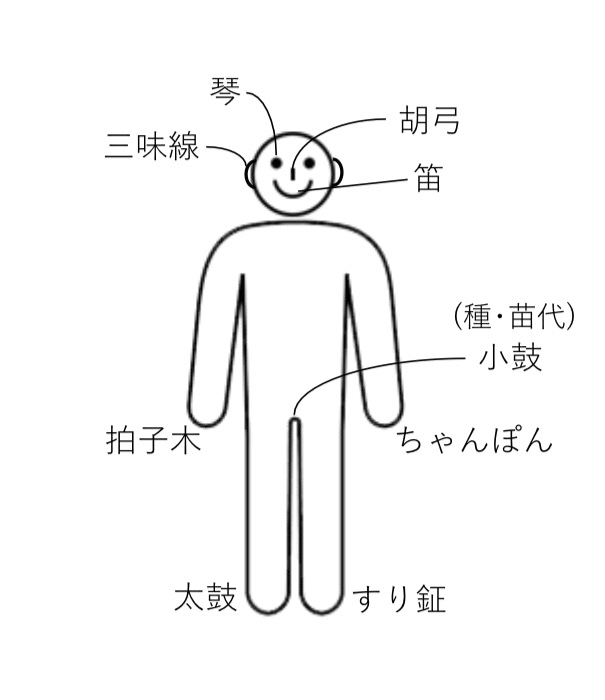

・琴=目:琴の弦と目の構造・視神経、琴柱と焦点

・三味線=耳:三の関連(三弦、三半規管、外耳・中耳・内耳)

・胡弓=鼻:往復、連続音、呼吸

・笛=口:息の吹きこみ

・ちゃんぽん=左手:二つで一つ、裏拍子

・拍子木=右手:二つで一つ、表拍子

・すり鉦=左足:二本の撥(足の象徴的な棒)、表打ちより裏打ちが特徴

・太鼓=右足:二本の撥(足の象徴的な棒)、表拍子は右手打ち

・小鼓=男女一の道具:主として裏拍子、控えめな「裏」

(「小鼓については、昔から異論を唱える人が一人もいないのが不思議な位で、それくらいこの道具は性質がはっきりしているという事だろう」とも言っています。)(同、89頁)

打ちものについては、一般的に右が目立つ面というところから、

右が表、左が裏

となり、それぞれを手足に当てているそうです。

これらを体に当てはめたのが下図です。

考察①

以上の二つを踏まえ、笛・小鼓・女鳴物については後者の解釈に賛同していますが、打ちものについては少し違う解釈をしており、「十全の守護」の観点も含めた僕なりのポイントを書いていきます。

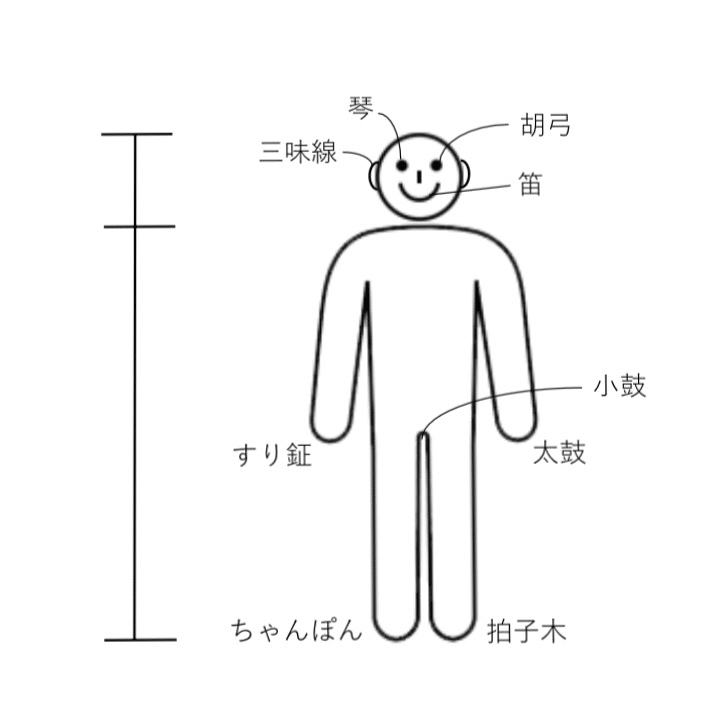

・拍子木-太鼓:表拍子、ちゃんぽん-すり鉦:裏拍子としてセット

【拍子木とちゃんぽん】

・基本的に交互に打つ→夜と昼の関係、足の使い方

・拍子木:暗い色=夜 / 細長い形=月

・ちゃんぽん:明るい色=昼 / 丸い形=日

【太鼓とすり鉦】

・それぞれの打ち方→手の使い方

・太鼓:勢いのある音と打つタイミング [突っ張り]、面と棒

・すり鉦:繋ぐ音 [継続]、面と棒

【両手足との対応】

・拍子木とちゃんぽんがおつとめのリズムの土台

・太鼓とすり鉦を含めた4つのリズムを両手足で表現可能

(※鳴物を一手一つに奏でるように、身体で全てを表現できるのではないかという考察)

・「左は男の理、右は女の理」を、

"くにとこたちのみこと"、"をもたりのみこと"、"月よみのみこと"、"くにさづちのみこと"に適用

【笛と女鳴物】

・目と口は皮膚の切れ

・目+艮=眼

・呼吸は循環の働き

・耳は聞くのみ(引き出し)の道具

(鼻・口:出し入れ / 目:見る+感情表現)

・耳、鼻、口は密接な関係(耳鼻咽喉科):"をもたりのみこと"との関連

【小鼓】

・男女一の道具と宿し込みの象徴的動作と形状

今回は拍子の表と裏よりも夜と昼・月と日との関連を優先して考えました。

また、おつとめにおいて拍子木から打ち始める事と、

「此世と云ふは、夜を照しなさる月様が先に始め、夜から始りた此の理を以て、此世と云ふ。」(吉川萬壽雄「神の古記対照考」『復元』第十五号、1949年、5頁)

「このよといふハ、夜から始めたからこのよといふこのひるとハゆはんでと、きかせられまして、実に神様のりハ違ません。今日でも、一日の日ハ夜がはじまり、又子をやどしこむのも夜である。夜がはじまりであるから、この世といふのであります。」(諸井政一「正文遺韻補遺」『復元』第十六号、1949年、22頁)

という話も関連があるようにも思います。そして、

註、「よがおもて」とも聞せらる。(桝井先生に承る)(同、22頁)

と載っているのも興味深いポイントです。

個人的には、「左は男の理、右は女の理」と言われるのには、"いざなぎのみこと"と"いざなみのみこと"が向かい合う事とも関連があるようにも思います。

これらを踏まえて体と「十全の守護」に当てはめたのが下図です。

一応、配置の要因として複合的にするとこうなります。

考察②

上記の体との対応の図を見ると、

・首から上と下でメロディーとリズムに分かれる。

・九つの道具が心の出口とすると、残る頭、胸、腹に心があり、

頭:理

胸:情

腹:情

とも言えるのではないか。

・お手振りの手も頭から下腹・腰の間。

など、考えられる要素は色々あるように感じます。

また捉えようによっては、人間の九つの道具と同じ意味で鳴物を神さまの道具とも言えるのではないかと思います。そう考えるとそれは、おつとめを勤める事で神さまが働いてくださるという事の一つの解釈になるかもしれません。

最後に

今回はかなり飛躍した解釈で考察をしてみましたが、紹介した二人の先生の文章にもあったように、鳴物にはそうなっている理由が込められているように思います。そこに思いを巡らせる中に、教祖の教えの奥深さが感じられたら何よりだと思いますし、僕自身可能性の一つとして考えるだけでもそれを実感します。

もちろん今回の考察も正しいとは限りませんし、そう主張するつもりもないですが、色んな事に心を込める事も大切でその為の目安があっても良いのかなと思います。

今回は個々の特徴から考えてきましたが、改めて前提として忘れてはいけないポイントについて最後に紹介したいと思います。

"これらの鳴物が神一条、たすけ一条の心に基づいて、それぞれの個性を十分に発揮し、かつ全体として一手一つに調和するところに陽気ぐらしのおつとめが完成します。

(中略)

おつとめにおいて大切な心構えは、自らの個性を発揮しつつも、「一手一つ」に心を合わせ、全体としての十全の調和を目指すということです。

(中略)

個性と全体性との調和こそ、おつとめの精神であると同時に、人間存在の真のあり方と申せましょう。"

松本滋『おつとめの心』(90-91頁)

次回はこれまでのまとめの内容になる予定です。

今回もお付き合いいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?