吉村芳生 超絶技巧を超えて

吉村芳生が亡くなって、はや5年――。2013年のある日、突然の訃報を耳にしたとき、わたしはそのあまりにも早い死にまったく現実感を覚えることができなかった。その頃は、吉村にとって必ずしも幸福ではなかったフランスでの滞在制作を終えて、新たな制作を開始しようと意気込んでいた、まさにその時機だったからだ。それゆえ、死後に開催された「鉛筆の力 木下晋・吉村芳生展」(熊本市現代美術館、2014年)と「色鉛筆の画家 吉村芳生 最期の個展」(アスピラート防府、2014年)を見ても、わたしは鑑賞の経験と吉村が亡くなってしまったという厳然たる事実とを確実に照応させて論じることはほとんどなかった。いや、より直截に言えば、作品をあくまでも自律的に論じることによって、作家の死と直面することを無意識のうちに回避していたのかもしれない。いま、自分が書いた当時の展評を読み直すと、よりいっそうその想いを強くする。

本展は、吉村の死後、東日本で開催される初めての本格的な回顧展である。吉村といえば、とかく「六本木クロッシング2007」での衝撃的なデビューが語られがちだが、むろん吉村にとってその展覧会が文字どおりのデビューだったわけではない。創形美術学校で版画を学んで以来、彼は明確な作家意識のもと、制作活動を持続的に一貫させていた。森美術館での華々しい展示は、彼の作品が多くの人びとに知られるようになった最初の契機にすぎない。その長い画業の軌跡は、600点あまりの作品を一挙に展示した本展で目の当たりにすることができる。解説文が時として主張しすぎる気がしないでもないが、全般的にはひじょうに堅実な展示で、吉村作品の技法的な謎を解明するなど、見どころも多い。本展が、絵画とも版画とも似つかない吉村作品を、さらに多くの人びとが知る第二の契機となることを心から願う。

改めて吉村芳生の作品を見て驚かされたのは、それらが以前とは若干異なる様相を帯びて見えたからだ。多くの現代美術が内面の表出という近代的な表現概念に依然として呪縛されているのとは対照的に、吉村の作品は表面の愚直な転写に徹していた。それゆえ、わたしたちは転写の正確無比な機械的身ぶりに眼を奪われることはあっても、それらの底に彼独自の内面を見出すことは容易ではなかったし、そうである以上、それらを従来の意味での「描写」や「表現」として考えることもできなかった。描写ならざる描写、表現ならざる表現にこそ、吉村作品の真骨頂があったはずだった。

しかし今回の展示では、不思議なことに、吉村が退けていたはずの内面や描写の方がむしろ際立って見えたのだ。吉村芳生という肉体が消滅したがゆえに、それが強く抑圧していた内面や描写が画面にぶり返したのだろうか。あるいは、それらの絵画をまなざすわたしたちの視線が、吉村の死という大きな喪失感に包まれた反面、彼の強大な重力から解放されつつあるということなのだろうか。正確なところはわからない。だが、新聞紙の上に描かれた自画像のシリーズを見れば、記事の内容に応じて表情を細かくつくりこんでいるのが一目瞭然であるし、色鉛筆で草花を描いた作品の表面に大胆に加工された「汚し」は吉村自身による主観的な描写以外の何物でもない。むろん、過剰に演出された一喜一憂の表情こそが空虚な内面の裏返しであるという穿った見方もできなくはないのだが、だとしても絶望的なまでに空虚な内面が外側に表出されているように見えることは否定できない。「汚し」にしても、転写を完遂した画面にあえて不協和音を導入しようとしたのか、眼に見える対象を忠実に再現した世界に眼に見えない気配や存在を混在させようとしたのか、正確なねらいはわかりかねるが、吉村が転写という本来の目的からわずかに逸脱しながら何かを意図的に描写しようとしていたことだけはまちがいない。つまり、吉村は明らかに表現しようとしていた。そのことをまざまざと実感できる展観なのだ。

表面の転写と内面の描写。吉村芳生にとって後者より前者に重心があったことは事実だとしても、だからといって彼は前者を肯定する一方、後者を否定していたわけではなかった。むしろ、吉村は前者を追究しつつ、後者を取り戻そうとしていたのではなかったか。表面の転写を執拗なまでに繰り返すことによって、内面の描写を手繰り寄せようともがいていたのではなかったか。吉村芳生の表現論の核心にあるのは、そのようなある種の逆説的な方法であり、それこそ吉村が自力で切り開いた超絶技巧を超えた地平にほかならない。

それにしても、吉村芳生はなぜ、このような複雑きわまりない方法を採用したのだろうか。内面を直接的かつ無邪気に表出する表現ではなく、表面を機械的かつ即物的に転写することによって内面や描写を逆説的に表出する表現。もとより個人的な資質や嗜好はあるのだろう。だが世代的な背景から考えれば、もの派の呪縛が吉村にそのような方法を選び取るように強いたことは十分に考えられる。近代的な表現概念の呪縛から解放されるために、従来の「作る」という主観的な身ぶりを意図的に拒否しながら、素材としての物質を客観的にそのまま提示したもの派のラディカリズムは、それが時間の流れに耐えうる物を準拠点としていたがゆえに、「作らない」という身ぶりをある種の規範意識として後の世代に押しつけたほど、大きな影響力を持ちすぎた。それは、もの派よりやや先行するかたちで同じようにラディカリズムを突き詰めた反芸術パフォーマンスが、時間の流れに逆らえない肉体を準拠点としていたがゆえに、早々に自己破滅に終わったのとはじつに対照的だった。いずれにせよ、平面であれ立体であれ、「表現」のタブラ・ラーサが試みられた時代に生まれ育った者は、いずれも絵を描くことやものをつくることを根源的かつ徹底的に反省するよう呪いをかけられたのだった。表現の道を歩み始めた若かりし頃の吉村芳生が、そのような嵐に巻き込まれていたとしても何ら不思議ではあるまい。

注目したいのは、吉村の自己批判が終始一貫して「肉体」を手がかりにしていたという事実である。もとより反芸術パフォーマンスに縁があったわけではないのだろう。だが、もの派の影響下にあった美術家たちがこぞって物質に拘泥したのとは対照的に、自らの肉体に執着した吉村の独自性は改めて確認されてよい。ここには、吉村の方法論を読み解く鍵が隠されているように思われるからだ。すなわち、吉村はもの派とも反芸術パフォーマンスともちがったかたちで、しかし反芸術パフォーマンスと同じように肉体を契機にしながら、それらの嵐が過ぎ去った後も、なおラディカリズムを体現していたのではなかったか。反芸術パフォーマンスに狂乱した美術家たちの多くが、やがて平面の世界に大人しく回帰していったのを尻目に、そして何かといえばグループを結成したがる現代美術の美術家たちとは一定の距離を保ちながら、吉村は自らの肉体だけを頼りに、たったひとりで、ラディカリズムを持続させていたのではなかったか。

本展の巡回先のひとつである水野美術館の学芸員、高田紫帆は本展の図録に収録された論文の中で吉村芳生の貴重な未発表原稿を紹介している。

「目を、手を、ただ機械のように動かす。機械が人間から奪った人間の感覚を取り戻すような気がする。四二.一九五キロを自動車で走るのではなく、自分の二本足で走る。マラソンマンは、生を刻む時間、息を吐く空間を、自分のものにするため、ひたすら走り続けるのかもしれない。僕にとって描くことがそうであるように」*1

むろん、ここには機械化されるばかりか、あらゆるものが数値化される現代の文明社会にたいする鋭い批評性がないわけではない。だが、それ以上に重要なのは、吉村が人間性を奪う機械から人間性を回復させるために、みずから率先して機械に化していたという点である。機械に反対するために人間の肉体を機械に対抗させていたわけではない。機械の支配から人間を解放するために、あえて人間を機械化させていたのだ。だからこそ吉村は反芸術パフォーマンスのように自己破滅に陥ることを巧みに回避しえたのだろうし、たとえばデジタル写真の原理を肉体によってなぞりつつ、デジタル写真では決してなしえない、まったく独自の視覚的イメージを生み出しえたのだった。

*1 高田紫帆「吉村芳生 初期の模索~創作の原点」、『吉村芳生 超絶技巧を超えて』展図録、東京ステーションギャラリー、2018年

思えば、チャーリー・チャプリンは《モダン・タイムス》において人間の幸福のために発明された機械に翻弄される人間の悲喜劇を描き出し、メアリー・シェリーは《フランケンシュタイン》において人間が創造した人工的な怪物によって人間が逆襲される物語を語ったが、吉村芳生の方法論は両者による近代的な疎外論とはまったく異なっているばかりか、そのような疎外にたいするひとつの応えを提示している点で、画期的な達成を成し遂げていると言えよう。チャプリンにとって人間の機械化は人間性の喪失を物語るための批判の対象だったが、吉村はそれをむしろ人間性の回復のための糸口として考えた。機械に疎外される人間はむしろ機械の働きを自分の肉体の中で取り戻さなければならない。こうした超人的な取り組みは、ある種のドン・キホーテのような虚無感を漂わせがちだが、それをものの見事に成し遂げていたのが吉村芳生その人だった。これをサイボーグと形容するのは、おそらくふさわしくない。むしろ、シェリーが活写したように、怪物的な振る舞いと言うべきだろう。そこにこそ、中庸な超絶技巧に回収しえない吉村芳生の醍醐味があるのだ。

吉村芳生 超絶技巧を超えて

会期:2018年11月23日~2019年1月20日

会場:東京ステーションギャラリー

※東京会場の後、広島会場(奥田元宗・小由女美術館、2019年2月22日~4月7日)、京都会場(美術館「えき」KYOTO、2019年5月11日~6月2日)、長野会場(水野美術館、2020年4月11日~5月31日)へ巡回予定。

[追記]

本稿は2018年11月22日に東京ステーションギャラリーで開催された本展の内覧会の直後に執筆したものである。ここまで少ない時間で執筆を終えるのは異例中の異例ではあるが、公開を急いだ理由は2つある。

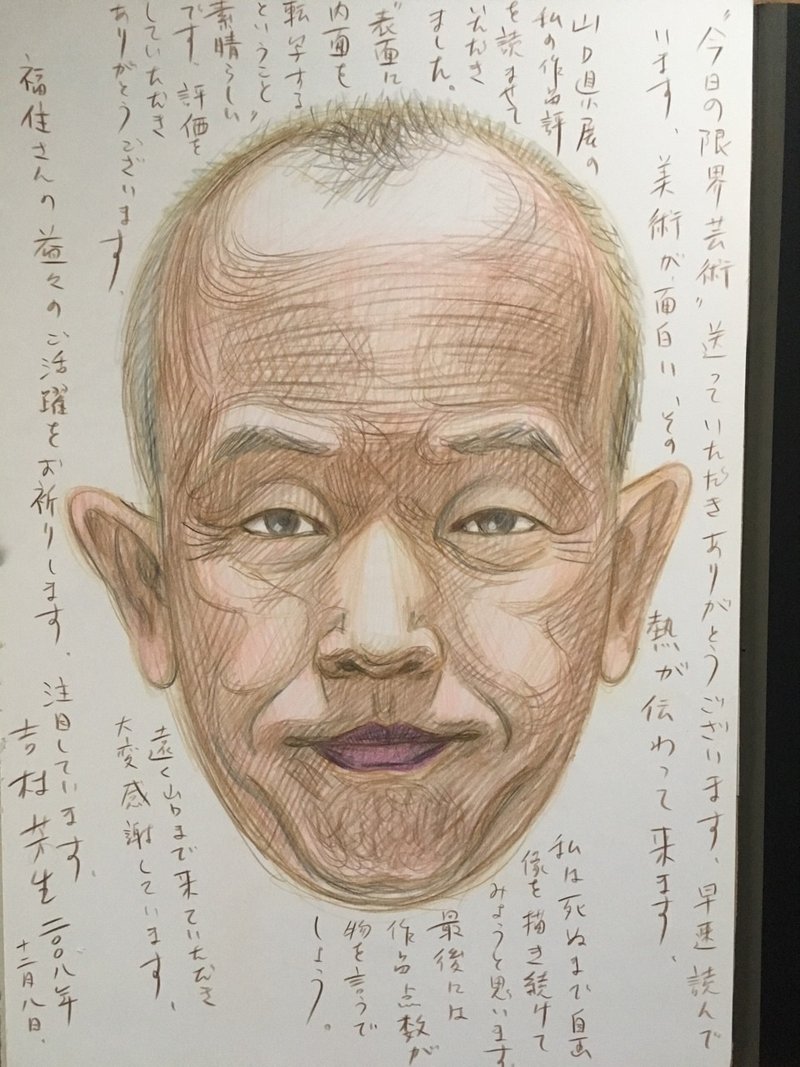

ひとつめは、美術家・吉村芳生への信頼と敬意の現われであることは言うまでもない。本展の素晴らしく壮観な展示を見て、「私は死ぬまで自画像を描き続けてみようと思います。最後には作品点数が物を言うでしょう」*2とわたしに語った吉村の言葉がいまいちど思い返され、思わず目頭が熱くなった。彼の想いに応えるためにも、なるべく展覧会の会期に同期するかたちで、わたしは批評を発表しなければならないと思った。 美術評論家としてのわたしを信頼してくれた吉村を弔うには、そのようにして批評に全力を注ぐ以外の方法は考えられなかったからだ。

*2 吉村芳生からの私信。頁末の写真図版を参照。

ふたつめの理由は、山下裕二が寄稿した本展図録の巻頭論文への不満である。この論文の中で、山下はみずからが吉村芳生を早くから評価していたことを(またしても!)自画自賛しているが、ありていに言って、読者にとってそんなことは「どうでもいい」。本展のサブタイトルは「超絶技巧を超えて」とされているのだから、超絶技巧の機運を率先して仕掛けてきた山下には、その先の地平に吉村芳生を批評的に位置づける役割が期待されているのではなかったか。むろん、今後その仕事に取り組むのかもしれないが、本来であれば、図録の巻頭論文でその成果を開陳するのが筋である。いつ消滅するかわからないウェブとちがって、図録は歴史に残ることが予め強く定められた媒体だからだ。山下の批評的怠慢を補うためにも、わたしは一刻も早く吉村芳生を超絶技巧とは異なる文脈で語る必要性を痛感した(わざわざ言わなくてもいいことだが、本稿はあえて山下論文とほぼ同じ文字数で書かれている)。

あわせて過去に執筆した吉村芳生論も公開したので、こうした言説とともに、ひとりでも多くの人に吉村芳生の作品を楽しんでほしい。そのため、すべて無料で公開した。合掌。

2018年11月24日 福住廉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?