駆け抜ける衝動 ─鶴屋団紅の原始落語と鶴見俊輔の限界芸術

詩とはなにか。それは現実の社会で口に出せば全世界を凍らせるかもしれないほんとうのことをかくという行為で口に出すことである。

──吉本隆明

一 恵比寿のチンピラ落語

二〇〇八年一二月二八日──。年の瀬が迫った慌しい日曜日の夜、東京は恵比寿の外れにある古びたアパートに、一風変わった高座が出現した。六畳ほどの和室には真紅の敷物が敷かれ、壁には掛け軸や額装された書、隅に置かれた行灯が暗い室内をやわらかく照らし出している。いかにも和風の佇まいが落語にふさわしい風情を醸し出していたが、珍しいのは工夫を凝らした内装だけではなかった。そこに集まっていたのは、一瞥しただけでは落語と結びつかない、見るからに屈強で目つきの鋭い男たちと、一筋縄でいかなさそうな女たち。到底堅気とは思えない彼らが畳の上で肩を寄せ合い、紫煙をくゆらせながら酒を呑み、入れ代わり立ち代わり高座に上がっては落語を披露する光景に、わたしの眼は釘づけになってしまった。そう、この奇妙な高座はただの素人落語ではなかった。それは、文字どおり「チンピラ落語」だったのだ。主催したのは、パンクバンド「切腹ピストルズ」の隊長であり、行動団体「鶴屋一門」を率いる、鶴屋団紅(当時は鶴屋紅緒)。グラフィック・デザイナーとして活躍する傍ら、音楽やグラフィティ、ファッションといったストリート・カルチャーと伝統文化のあいだを縦横無尽に駆け抜ける、類稀なアーティストである。いってみれば、アナーキーなパンクスが古典芸能の代表格たる落語に夢中になっていたというわけだ。この倒錯した事態がおもしろくないわけがないではないか!

聞くところによると、この日の噺家も聴衆も、ほとんどが団紅の周辺にいる人びとで占められていたという。部外者に等しいわたしが、団紅の私邸で催されたこの高座に紛れ込むことができたのは、「二一世紀の限界芸術論vol.4」で団紅と「切腹ピストルズ」のドラマーである天誅山太一をゲストに呼んだ山下陽光、そして同じく「二一世紀の限界芸術論vol.4.5」のじゃましマンが出演するという情報を耳にしたからだった。贔屓の噺家が登場するとなれば、贔屓としてみずから認定した以上、何を差し置いてでも駆けつけなければならない。だからこそ、噺家は健全に育ちゆくものである。わたしも目当ての芸人の晴れの舞台を見たいという単純な理由で、図々しくもこの場に潜入した。もちろん、現実のアパートと架空の物語を交錯させた見事な創作落語「かつおぶし」を話してみせた山下陽光と、口上のような艶やかな声質によるじゃましマンの演芸に満足したことはいうまでもない。ただ、正直に告白すれば、個々の演目より何より、このチンピラ落語の場の全体に立ちこめる魅惑的な雰囲気に、わたしはたちまち魅了されてしまったのだ。

録音された出囃子が流れると、着物や浴衣を身にまとった噺家が聴衆のあいだを縫うように歩いてきて、部屋の隅に置かれた座布団に腰を下ろす。近い。あまりにも近い。噺家との距離が近すぎるのだ。六畳の和室に大の大人が数十人も座りこんでいるのだから無理もないが、それにしてもこの近さは尋常ではない。噺家が顔を左右に振り分けて上下を切るたびに目と目が合ってしまうほどだ。照明をおさえているせいか、噺家の顔の半分は濃い影で覆われ、その表情をはっきりと読み取ることはできなかったが、それでも彼らが聴衆との至近距離に戸惑いを覚えていることだけは十分にうかがい知ることができた。じっさい、彼らの声は小刻みに震え、噺家によっては噛んでしまったり、次の言葉を度忘れしてしまったりする場面も何回か見られた。人前で落語を披露するだけでも並々ならぬ重圧を感じるのに、その距離の近さが心理的な圧迫によりいっそう拍車をかけているかのようだった。

けれども、わたしが彼らの決して「上手い」とはいえない落語に好感を覚えたのは、そうして失敗を繰り返す噺家たちが決して聴衆に甘えようとしなかったからだ。みずから笑うことによって笑いの失敗を客との馴れ合いのうちに溶けこませるやり方は、プロでもアマでも、いまもかつても、いたるところで見受けられる凡庸な誤魔化し方である。しかしチンピラ落語の噺家たちは、そうはしなかった。みな、いちように真剣であり、どんなにもたついても、どんなに心が折れそうになっても、芸を途中で放り投げたり、客におもねって卑屈な笑顔を向けたりすることなく、最後まできっちりしゃべり通すことに全力を注いでいた。そのひたむきな誠意だけは、薄暗い室内でもしっかりと伝わってきた。忘年会を兼ねた内輪芸であるにもかかわらず、そこにはホームとアウェーが入り混じった、奇妙な緊張感が張り詰めていたのである。気晴らしのための宴会なのに、落語という形式を愚直に遵守していたチンピラたちに、わたしは完全に心を奪われていた。

この日、高座に上がった噺家たちと、それぞれの演題を登場順に挙げてみよう。

天誅山太一「豊竹屋」

鶴屋めぐみ「長短」

鶴屋長崎「かつおぶし」

自山師漫「創作落語」

瓊太「創作落語」

鶴屋紀州「小噺」

鶴屋紅緒「風呂敷」

夢屋夢之助「酢豆腐」

こうしてみると、チンピラ落語の内容が古典落語から創作落語、いわゆる「いろもん」と呼ばれる演芸にまで及んでいることがわかる。というのも、たとえばじゃましマンによる「創作落語」は、落語というよりむしろ「掛け合い漫才」に近い演芸と考えられるからだ。当時、わたしはまだ寄席で落語を見たことがなかったので、後日新宿の末廣亭や上野の鈴本に出かけてみると、その構成がほとんど恵比寿のチンピラ落語と変わらないことに驚かされた。もちろんマジックや曲芸、講談などは見られなかったとはいえ、恵比寿のチンピラたちは落語の形式を踏襲するだけでなく、同時に自分たちで自分たちの寄席を作っていたのだ。寄席ではお弁当やビールを口にしながら落語を鑑賞するのが定番だが、恵比寿の寄席でも、わずかな食事代を徴収しつつも、それに見合う美味しい食事と酒が振る舞われ、客はそれぞれ酒やつまみを持ち寄って、それらをともに分け合いながら落語を楽しんでいた。つまり、「チンピラ落語」という言葉が暗示する暴力的でアナーキーなニュアンスとは裏腹に、落語の楽しみ方としてはじつにまっとうな形式にのっとっていたのである。

ただ、いま改めて当時を振り返ってみると、寄席の落語とチンピラ落語の共通点以上に、そのちがいを強調しなければならないことに気づかされる。チンピラ落語の特徴を的確に把握するには、双方を比較しながらその差異を検討することが有効だと思われるからだ。相違点は、三つある。

第一に、その空間的な質の差。高座と聴衆のあいだの距離に加えて、とりわけ照明の明暗も大きなちがいである。寄席の高座は煌々と輝くライトに照りつけられ、噺家の手足の先はおろか、頭髪の奥の地肌まで、彼らの全身は隈なく聴衆の目前にさらされる。芸の優劣を競って観客に批評させる現代の落語にとってはごくごく当然の演出なのだろうが、チンピラ落語はむしろ強力な照明器具をあえて排し、行灯のやわらかな光にこだわっていたから、噺家の話芸を隅から隅まで「見せる」ことをそれほど重視していないようだった。事実、寄席の落語では噺を終えて袖に消える間際に噺家が垣間見せる冷めた表情が見ものだが、横顔をくっきりと映し出すほどの照明を用意していないチンピラ落語ではそうした裏の表情をうかがい知ることはかなわない。そもそも裏か表かに関係なく、人間性がまるごと露呈せざるをえない状況といってもいい。あるいは、行灯をはじめ、掛け軸や書、刀剣といった小道具を細かく配置していたところから察すると、落語を「見る」のではなく、落語に代表される江戸時代の空気を「体感」させようとしていたのかもしれない。落語創成期においては、噺家の表情を読み取るにしても行灯の明かりを頼りにするほかなかったのだし、裏返していえば、当時の人びとは今日でいう「見る」ことにそれほど依存しておらず、むしろ声の質や抑揚、リズム、身ぶり、場の雰囲気などを全身で感得しながら落語を楽しんでいたと考えられる。噺家と聴衆の近さも、江戸時代においてはごくごく自然な間合いだったにちがいない。

第二に、噺家と聴衆のあいだの距離が近いことの発展として、聴衆からの飛び入り参加が可能であること。寄席では噺家と観客のあいだは厳密な境界線で分け隔てられており、両者の入れ換え可能性は最初から封じ込められている。噺家が客席に忍びこむことはあるのかもしれないが、聴衆が高座に上がりたければ、どこかの噺家に弟子入りして修行を積むか、あるいは素人落語のサークルに入門するほか手立てはない。美術館においてわたしたちは必然的に鑑賞者にならざるをえないように、寄席を訪れるにしろ、ラジオで聴くにしろ、わたしたちの落語の楽しみ方は職業落語家の噺を視聴することに限られているといっていいだろう。けれどもチンピラ落語の門は最初から大きく開かれている。たとえば恵比寿の高座では、元トリオフォーのメンバーである小笠原瓊太が唐突に名乗りを上げて、落語というよりSF小説のようなシュールな噺を披露して、聴衆の虚を衝いた。今回の隅田川のほとりに仮設した高座でも*1、団紅は「飛び入り上等!」とあらかじめ宣言しているから、ひょっとするとわたしたちが知らない噺家が突如として乱入してくる可能性は十分にありうる。

*1 本展会場のギャラリーマキを指す。

第三に、第二の論点のさらなる発展形として、仲入りの会話がじつに楽しいこと。寄席の場合、演目と演目のあいだの切れ目はせいぜい連れ合いと駄弁るか、腰をずらして体勢を整え直すかであり、仲入りといったところで、お手洗いに駆け込むか、煙草を吸いに席を立つか、ようするにお目当ての落語を楽しむための休憩時間にすぎない。けれども、チンピラ落語の場合、仲入りは聴衆たち自身が語りだす時間である。落語の雰囲気に少なからず影響されたのだろうか、聴衆のあいだで交わされる会話は、いつも以上に滑らかな笑いに満ちあふれていた。高座に上がるまでには至らずとも、聴衆はそれぞれ自分の噺を口にして、他人の噺に耳を傾けていた。仲入りのあいだだけ、だれもが「聴衆」という役割から抜け出し、「噺家」として振る舞っていたといったら言い過ぎだろうか。ともあれ、チンピラ落語においては、物理的にも意味的にも、噺家と聴衆は双方がそれぞれ大きく重複するほど、限りなく接近していたのである。すばらしい名人芸を味わうことができる寄席であっても、こうした瞬間を体験することは滅多にないだろう。

以上の三点をまとめると、寄席で毎日行なわれている「落語」とは異なる、チンピラ落語の輪郭がはっきりと浮き彫りになるはずだ。それは、「落語」という古典芸能の形式に乗りつつも、噺家と聴衆のあいだの距離をできるだけ縮め、場合によっては両者を入れ換えながら、落語の原点ともいうべき笑い話を自分たちで楽しむ催しである。商業化され、興行化された現代落語には到底見出すことができない、この「もうひとつの落語」にこそ、今日の限界芸術のありようを考えるうえで重大な手がかりがあると思う。それを、まずはこのような魅力的なチンピラ落語を企画し、来場者を丁重にもてなしながら、なおかつみずからも高座に上がる、鶴屋団紅というじつに魅力的な人物の来歴から探り出してみることにしよう。そうすれば、チンピラ落語にひそむ、もうひとつの特徴、すなわちパンクの要素が浮かび上がってくるにちがいないからだ。

二 自分で作る癖

鶴屋団紅は一九六九年、東京は中野に生まれた。幼稚園までは横分けにした髪をピンで留めて、まるで女の子のように育てられたという。そんな団紅がパンクの道を歩むようになった原点は、おそらく二つある。ひとつは新聞の折り込み広告の裏に鉛筆で描き殴っていた落書きで、もうひとつは幼少の頃に母親に連れられて見た映画《未知との遭遇》(スティーブン・スピルバーグ監督、1977年)だ。宇宙船が発する音で蛍光灯が砕け散るシーンを今でも鮮烈に覚えているという。物質を破壊するほどの圧倒的な力を備えた強大な音への憧れと、何度も何度も繰り返しヴィジュアルを描き出していく手わざは、さまざまな分野に及ぶ団紅の現在の活動にまで一貫する背骨といえるだろう。じっさい、何でもかんでも「自分で作る」という癖は、幼少の頃からまったく変わっていないそうだ。小学生のとき、荒廃した空き家をお化け屋敷に改造して、かわいい女子と堂々と手をつなぐ口実をこしらえたり、遠足で乗るバスの車内で架空のラジオ番組を放送し、モノマネによる歌番組から電話悩み相談、CM、いたずら電話コーナーにいたるまで、すべて自分たちで作り出したりしたこともあった。

高校生になって突如として出会ったのが、パンクである。剃刀で彫りこんだ「ANARCHY」という血文字が制服の白いワイシャツに浮かび上がるほど熱を上げ、やがて専門学校に通うようになると、セックス・ピストルズの二代目ベーシストであるシド・ヴィシャスとまったく同じ格好で暮らすようになった。当時、セックス・ピストルズのアートワークを手掛けていたジェイミー・リードが来日し、団紅の専門学校でワークショップを催した際、あまりにもシドと同じ装いだったので、ひじょうに驚かれたという(ちなみに団紅はこのとき散々迷った挙句、ついにサインをもらうが、そこには「日本のシド・ヴィシャスへ」と描かれている)。ニューヨーク在住でシドと友人だという日本人カメラマンのおっさんと知り合ったときも、瓜二つの団紅を前に涙を流しながら「シドとよくやっていた遊びをやろう!」といわれたので、うなずくといきなりガツンと殴られた。どうやらただ「殴りあう」というゲームだったらしく、おかげでその場のプールバーをめちゃくちゃに破壊することになってしまったそうだ。

専門学校を卒業の後、原宿のパンクファッション店でアルバイトをはじめたが、ここでも店のBGMの音量をマックスに上げたり、マネキンにオウム真理教のヘッドギアを被せ、乳首や陰毛を再現して観光客を驚かせたりすることは日常茶飯事。さらには街中にメッセージポスターやステッカーを貼るようになり、活動範囲を次第に外側へと広げ始めた。清涼飲料水の自動販売機に「何を飲むか迷っているうちは、まだまだ喉は渇いていない」とか「おまえは服屋のハンガーが歩いているだけだ」などと挑発的なメッセージを描きつけながら、街を徘徊した。服屋という職業とは矛盾するようだが、じっさい当時の団紅は既製服をそのまま着用することを頑なに拒否していたという。「俺にぴったりのサイズはどこにもない」と本気で思い、身につけるものは内臓や歯、鼓膜以外のものはすべて自分でリメイクしていたが、いま振り返ると「ぼくの体型や頭のサイズがそうせざるをえなかったんだと思いますね」と笑う。

そうこうしているうちに、このパンクファッション店で広告や洋服、内装のデザインを任せられるようになったが、プライヴェィトな活動でもデザインに力を入れはじめた。カラーコピーがまだ登場していなかった当時、秘密のボタンを押すと赤いトナーでコピーできる裏技を発見した団紅は、わら半紙を無理やりコピー機に突っ込み、赤と黒の二色刷りのフライヤーを制作していたが、おかげで高円寺や阿佐ヶ谷一帯のコンビニのコピー機のほとんどをつぶしてしまい、ついにコンビニから出禁を喰らってしまう。そうした破壊的な活動の魅力が含まれていたのかどうかは定かではないが、団紅のグラフィカルなアートワークは徐々に評価されはじめた。転機となったのは、「BLANKEY JET CITY」のメンバーからライブビデオとツアーグッズのディレクションを依頼されたこと。この大きな仕事を成功させてからというもの、さまざまなレーベルのジャケットや刺青のデザインも手掛けるようになり、それが現在のグラフィック・デザイナーとしての仕事に発展していくことになる。

さて、パンクファッション店を辞めてしばらくした後に勤めた高円寺のレンタルビデオショップ「ビデオ館」(現存せず)が、後の「切腹ピストルズ」や「鶴屋」の面々、そして山下陽光らと出会う拠点である。閉店後にどこからともなく仲間たちが寄り集まり、さまざまな悪だくみの構想を練るアジトだったという。ノストラダムスの大予言でいう「恐怖の大王」が降ってくる前夜、一九九八年の大晦日。環七と中央線が交わる高円寺のガード下で、一夜にして巨大な大仏画を描き上げた文化的テロリズムを遂行したのも、ちょうどこの頃だ。このあたりの詳細な顛末については、団紅自身が見事な文章によってすでに発表しているので、ぜひそちらを参照してほしい(「高円寺大仏騒動から切腹ピストルズまでの手記」、『美術手帖』二〇〇九年五月号)。このなかで団紅は、大仏騒動から「切腹ピストルズ」までの活動を総括するかたちで、それらに一貫している精神を「やろうと思えば一日でなんでもできちゃうから、やっちゃえ」という言葉で言い表している。つまりは、パンクでいうところの「Do it Yourself」であり、日本語で平たくいえば「自分でやれ」、さらにキャッチフレーズ的に言い換えれば、「衝動を行動へ」ということになる。たとえ悪戯じみた振る舞いとはいえ、初発の衝動を行動に移すだけで、たとえばこうした社会的・政治的文脈につながってしまうことだって十分にありうる。

何の思想もなく旅館の火災報知機鳴らしたら、愛人と旅行に来てた政治家が逃げ出てきてスキャンダル自動発覚ってこともあるわけだから、実は衝動が持ってる可能性ってぇのも恐ろしやだ。

団紅にとって重要なのは、衝動をためこんで熟成させることではない。「あんまり時間かけてると、なんでもそうだけど、言い訳がましくなるんだよね」と語るように、その衝動はすぐさま身体的な運動として展開させなければならない。チンピラという言葉から直接的に連想すると、暴力的で偽悪的な印象がどうしても強くなりがちだが、団紅のさまざまな表現活動の根底にあるのは、アナーキーなパンク魂だけではない。衝動から行動へ一気に飛躍する、この圧倒的な速度こそ、鶴屋団紅のクリエイティヴィティ全般を貫く特質にほかならない。

三 原始落語への挑戦

しかし、それにしてもなぜ落語なのだろうか。落語といえば、現在の高度に発達した情報社会の水準からすれば、ひじょうに古典的な芸能の典型であり、歌舞伎ほど高級化されているわけではないとはいえ、いま現在の同時代的なアクチュアリティをもちえているとは到底考えられない。さらにいえば、鶴見俊輔の限界芸術論によると、そもそも落語は大衆芸術に分類されていたのだから、むしろ限界芸術に位置づけられている漫才を取り上げなければならないのではないかと訝る向きがあったとしても、おかしくはない。

なるほど、たしかに鶴見は音声芸術のなかでも、とりわけ漫才を重視しており、それを「つながりのないものを遠慮なくつなげていく、つなぎの芸術である」(鶴見俊輔『太夫才蔵伝』)と高く評価する一方、落語を「名誉の序列においては高い位置を占めるようになりました」(鶴見俊輔『戦後日本の大衆文化史』)といい、むしろ批判的ですらある。京都の場末の寄席に何度も通い詰め、芸人に嫌われるほど一日中じっと観察していた鶴見は、漫才が「公の世界では許されないような言いまちがいが、ここでは笑われながら許されて、ゆっくりゆっくり何度もの言いなおしをへて、ころびながら目的を達する」(『太夫才蔵伝』)芸であることを発見したが、鶴見にとってそれは自分の心を広くする芸術だった。それにたいして、落語の噺の背景である銭湯や長屋、共同便所から切り離され、いわば育ってきた根を絶たれた噺家たちが高い生活水準を楽しむようになった事態を、鶴見はわりと冷ややかな視線で記述している。

ここで視点をより大きなパースペクティヴに転換するとすれば、鶴見と同じような落語への批判的な見解は、いたるところで見受けられることがわかる。たとえば民衆芸術論の提唱者として知られる権田保之助は、落語が江戸時代の職人制度を背景として成り立ってきたのに、それが近代以後の工場労働を主とした新しい民衆の生活に対応できなかったところに、落語が抱える問題点が潜んでいるという(権田保之助「国語と民衆芸術」)。あるいは、在野のマルクス主義言語学者である三浦つとむも、本来「落語は大衆の生活と精神が反映した時代の芸術」であり、つまり高座の前に並んで座っていたのは現実の熊さん八っつぁんだったと指摘したうえで、その後次第に落語の物語上の設定と社会の現実が符合しなくなってくると、噺家の技巧は高まった反面、「先人の「口まね」をするただの芸人、現実を手本として話を語ることなく、話を手本として話を語るオウム的存在に堕してしまったのである」と、なかなか手厳しい(三浦つとむ「落語の大衆性」)。

落語に同時代性が欠如していることを批判する言説にたいして、再反論が考えられないわけではない。噺家たちはそうした弱点を重々承知していたからこそ、創作落語の実験をとおして同時代的なリアリティを獲得しようと努めてきたのだろうし、そもそも落語が基本的には定型化された物語を何度も反復する大衆芸能である以上、その真髄は噺の内容にではなく形式に求められるべきであり、であればわたしたちは噺家の語り口にこそ芸の優劣を見出すべきであって、古典落語の中身が非現実的であることなど、さほど大きな問題とはいえない。鶴屋団紅をはじめとする「鶴屋一門」によるチンピラ落語も、「落語」という古典的な形式のなかに同時代的なアクチュアリティを持ち込むための、広い意味での「創作落語」の実践として考えられなくもないし、素人芸とはいえ、彼らの語り口にはそれなりの味わいがあるといえなくもない。けれども、団紅は古典芸能としての落語を再活性化させるプロジェクトを企んでいるわけではないし、たんなる素人芸としての落語に居直っているわけでもない。チンピラ落語にかけた衝動は、むしろもっと深いところにまで到達しようとしている。

「原始落語」――。今回の展覧会のタイトルを相談していたとき、団紅は候補のひとつとして、この言葉を挙げた。結果として「衝動の落語」という言葉の響きと、そこに含まれている倍音が「原始落語」を上回っていたため採用は見送られたが、団紅としては彼がチンピラ落語を衝動的にはじめたときの心境を「原始落語」という簡素な言葉のほうに仮託していたようだ。それは、文字どおり原始時代の落語という意味ではないし、落語の遠い起源として考えられている神話(天の岩戸に隠れていた天照大神が神々の笑い声に誘われて姿を現し世界に光が回復したという)を指しているわけでもない。団紅によれば、それは江戸時代に風呂屋の二階で庶民が笑い話に興じていた情景を表している。さっそく史実を調べてみると、たしかに当時の風呂屋には二階に座敷があり、武家が入浴する際に脱衣や刀を一時的に預ける場所としてあったが、やがて一般に開放され、入湯後の休息所として使われるようになった。湯茶や、煙草盆、火鉢などが置かれ、そこに湯で身体を温めた客が集い、笑い話に花を咲かせていたという。また、当時風呂屋と並んで庶民がおしゃべりを楽しむ場としてあったのが、髪結所である。女性は家庭で髪を結うが、男性は町に必ずある髪結所に通い詰めるのが常だった。そこで交わされるのは、世相や事件、他人の下馬評などで、ようするに下らない雑談なのだが、案外そうした下世話な会話の言葉が犯罪捜査の貴重な情報源となることもあるので、床屋職人のほとんどが岡っ引きの手下だったという。いずれにせよ、江戸時代の庶民にとっては、風呂屋と床屋が笑い話を楽しむ舞台だった(式亭三馬は、『浮世風呂』(1809年)と『浮世床』(1813年)という、文字どおり風呂屋と床屋を舞台とした戯作を書き残し、それらは落語の噺に発展している)。

もちろん、江戸時代の少なくとも中期までに寄席は文化的施設として定着しており、落語も庶民の娯楽として大いに楽しまれていた。文政末(1818~1830年)には125軒の寄席が確認されており、その後水野忠邦の天保の改革によって15軒に激減するものの、弘化二年(1845年)には700軒ほどにまで復活したという(『笹間良彦『復元 江戸生活図鑑』』。だが、団紅が「原始落語」という言葉で指し示しているのは、こうした寄席のなかで職業化された噺家によって演じられる玄人の落語ではなく、風呂屋や床屋で交わされる素人による笑い話のほうである。今日の限界芸術にとって重要なのが後者であることはいうまでもない。もう少し詳しく分析的に見ていくと、それは落語という芸の形式に高まってゆく前の段階という意味では「前・落語」といえるし、庶民のだれもが芸の主体となって笑いの雰囲気を分かち合うという意味では「共・落語」ともいえるが、そうした二面性を同時に踏まえているのが「原始落語」という言葉にほかならない。

さらに落語の歴史を紐解いてみると、そもそも落語が職業化される以前は、素人が笑い話を存分に楽しんでいたことがわかる。落語研究家として知られる興津要によれば、落語家の祖先は戦国時代に武将のそばで、そのつれづれをなぐさめるために、話し相手をしたお伽衆(お咄衆)にまでたどることができるが、その後盛り場や寺社の境内、むしろ小屋などで辻咄をはじめた京都の露の五郎兵衛、江戸の鹿野武左衛門、大阪の米沢彦八といった職業的落語家が登場するにいたって、落語の基本的な形式が整えられたという(興津要編『古典落語』)。しかしおもしろいのは、その後だ。米沢彦八の名跡が四代で途絶え、辻咄が衰えた安永三年(1774年)頃から、大阪で「しろうとのはなしの会」が盛んになった。当時、急速に経済力を増長させていた町人を警戒した幕府が弾圧政策に乗り出し、これにたいする防御策として町人たちは幕府が奨励する儒教道徳をこぞって勉強するようになったが、これが結果として町人たちの文学趣味を高め、笑い話の漢訳や、逆に中国の笑話本の翻訳が精力的に進められた。そのおかげで、「しろうとのはなしの会」は一四、五年間も続いたというが、おもしろいのはこの活動が下火になったきっかけが、寺社の境内などで物貰いまでもが小咄のひとつもしゃべるようになった事態にあるということだ。つまり、職業化されるより前の落語の歴史を総体的に見てみると、当初は武家だけに限られていた音声による笑いの文化が、次に町人のなかの知識人たちのサークルに降りてきて、徐々に社会の底辺にまで浸透していった結果、ついに物貰いにまで到達したという転位の道のりがよくわかる。団紅のいう「原始落語」とは、風呂屋や床屋で交わされていた庶民による笑い話を示しているから、それをこうした歴史的な展開のなかに位置づけてみると、おそらく物貰いによる笑い話が「原始落語」に相当すると考えられるかもしれない。だが、そうではない。「原始落語」とは、社会の底辺における笑い話だけを指すのではなく、むしろ物貰いから町人、武士にいたるまで、すべての階層の人びとが楽しむことができる笑い話の原型を意味しているのである。

だれもが発話の主体となりうる「原始落語」という原型。それは、鶴見俊輔が芸術の体系という図式のなかに大衆芸術として分類した落語とはまったく異なる性質をもっている。「おしゃべり」という限界芸術が時代や社会構造に左右されない、きわめて凡庸な口頭技術であるように、「原始落語」もまた、いつの時代にも見受けられる、じつに平凡な笑い話にすぎない。だが、その凡庸さは、凡庸である点において、同時代的なアクチュアリティという落語に浴びせられる批判をなし崩しにしてしまう。「原始落語」はどんな時間でもどんな空間でも、中庸な限界芸術としてつねに実践されているからだ。その意味で、同時代的なアクチュアリティというより、むしろ全時代的なアクチュアリティというほうがふさわしい。大衆芸術としての落語がつねに「古臭い」という非難を浴びがちなのにたいして、「原始落語」はつねに新しく、時代とともに進んでいきながら、しかしかたちはほとんど変わることのない、特異な落語である。わたしは不幸にしてまだチンピラ落語といえば恵比寿の高座しか知らないが、この狭い島国に一億人以上も暮らしているのだから、同じようなやり方で自分たちで自分たちの落語を楽しんでいる輩は、きっとどこかに存在しているはずである。「原始落語」には、そうしたまだ見ぬ同志を想像させる力もある。けれども、「原始落語」の効能はそればかりでない。それは、鶴見俊輔が大衆芸術として分類した「落語」を批判的にとらえることに加えて、その鶴見による芸術の体系そのものの根拠を根底から問い直すのである。

鶴見は限界芸術として漫才を、大衆芸術として落語を分類したが、そうした図式化は芸術概念を純粋芸術と大衆芸術、そして限界芸術として幅広くとらえようとする鶴見の目論見を俯瞰して提示するうえでは、ひじょうに大きな効果を発揮する。しかし鶴見自身が言明しているように、限界芸術がアルタミラの壁画以来、地下水脈のように連綿と受け継がれている「原始的なもの」だとすれば、それはそうした図式化の根底に隠れている芸術の体系そのものにまで達していなければならない。言い換えれば、限界芸術は純粋芸術と大衆芸術双方に通底しているからこそ、限界芸術たりえるのだ。裏返していえば、純粋芸術と大衆芸術、限界芸術という三つの芸術類型に分類するだけでは不十分である。だが鶴見よる限界芸術論では落語と漫才をそれぞれ振り分けただけであり、分類することに終始してしまっている。限界芸術を論ずるのであれば、大衆芸術としての漫才と限界芸術としての落語という区別を無効にしてしまいかねないほど徹底的に、双方に通底する原始的な要素を掘り出さなければならなかったはずだ。団紅による「原始落語」は、鶴見が取りこぼした限界芸術の一面を埋め合わせているのである。

さらにもう一点、鶴見俊輔の『限界芸術論』に欠落している論点がある。それが、先ほどから繰り返し言及されている、「衝動」だ。もちろん、団紅がいうところの衝動の肯定と同じような意味合いを鶴見が言語化していないわけではない。たとえば限界芸術という言葉を着想したきっかけとなった、福田定良と長谷川幸延との座談会のなかで、鶴見は「だれでも芸術にたいして能動的な役割を果たす場がある」のであり、そのような限界芸術は「大衆の自主性の回復の問題につながる」と発言している(「文化と大衆のこころ」、『文化とは何だろうか 鶴見俊輔座談』)。能動性と自主性という概念が、一九五六年当時の政治運動と密接に関わっていることを差し引いたとしても、知識人が大衆自身の能動的な創発性を評価することで、結果的に大衆の体内に宿る衝動を刺激することになっているといえなくもない。しかし、団紅による衝動の肯定とは、「刺激」という抽象的な言葉ではなく、より具体的な「行動」を伴うものである。ちょうどチンピラ落語における噺家と聴衆がそうであるように、団紅にとっては衝動と行動のあいだの距離は極端に短く、両者がそれぞれ重複してしまうほど接近している。鶴見の限界芸術論には、こうした行動と直結した衝動という次元が、最初から十分に想定されていなかったように思われる。それは、おそらく鶴見が考える芸術と革命の見方に大きく関わっている。

鶴見俊輔にとって、芸術とは主体を取り巻く日常をより深く美しいものに変革していく行為にほかならない。こうした広い意味での政治性によって芸術をとらえる見方は、鶴見以外の知識人にも共有された、じつに一般的な傾向である。たとえば福田定良の場合は、こんな具合だ。

「私たちの関心は芸術によって高められることで終わるのではなく、現実の生活を絶えず倫理的なものに改造してゆく活動の動力となるべきものである」(福田定良『民衆と演芸』)

あるいは、清水幾太郎も直接的に落語を批判しているわけではないにせよ、大衆娯楽が大衆の健全な政治的関心をそぐとして、大衆娯楽を政治的な見解によって批判している(清水幾太郎「大衆娯楽について」)。いずれにせよ、科学的な計画性によって世界的に富の再分配を実施しようとするマルクス主義のように、彼らの持論には現実社会を主体的に変革していこうとする意思が見受けられるし、その論拠には社会と個人のあいだに合理的な関係性が構築されうるという前提が隠されている。

ところが、鶴屋団紅がいうところの「衝動」は、そうした意味での主体性や合理性とは真逆の位置にある。そもそも「衝動」とは、合理的な判断や主体的な意思などとはほとんど無関係に作動する突発的で偶発的な、こういってよければきわめて暴力的で理不尽な動因である。しかも、その衝動が発動して行動が実現したからといって、社会のよりよい改造や世界との幸福な連結が保証されているわけでもない。文字どおり空騒ぎに終始するかもしれないにせよ、しかしながらみずからの内側から次から次へと「衝動」が湧き上がってくるということ。そう、これはすなわち、芸術の噺である。

限界芸術の創作者として宮沢賢治を論じるなかで、鶴見は賢治の芸術=革命が「喜び」を伴っており、「ヴィジョンによって明るくされた行動」が芸術であると指摘している。もちろん「喜び」という衝動が明るい行動へとつながっていくことができれば、それにこしたことはない。しかしその一方で、わたしたちの暮らしを客観的に振り返ってみれば、その少なくとも半分は、むしろ「暗い衝動」によって成り立っているといわざるを得ない。酒井隆史が鋭く指摘しているように、いまわたしたちが暮らす社会が「だれもが芸人的であることを強いられる一方で、日常生活が笑いにあふれているわけではない奇妙な時代」にあるとすれば、今日の限界芸術に課せられているのは、暗い衝動をいかにして明るい行動に転化させることができるのかという問いである。鶴屋団紅はすでに答を出している。さあ、どうする!?

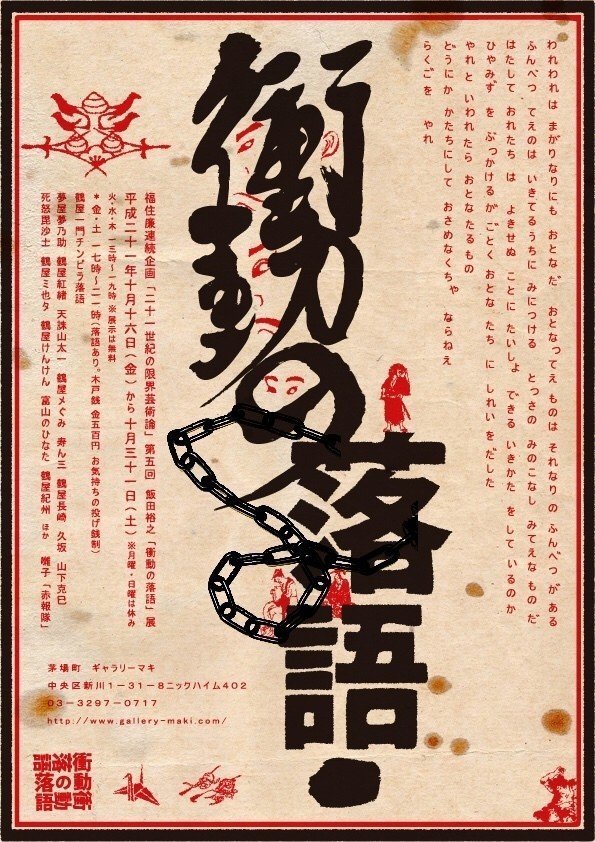

初出:「21世紀の限界芸術論vol.5 衝動の落語」展リーフレット

21世紀の限界芸術論vol.5衝動の落語

会期:2009年10月16日〜10月31日

会場:Gallery MAKI

出演:夢屋夢之助、鶴屋紅緒、天誅山太一、鶴屋〆ぐみ、寿ん三、鶴屋長崎、久坂、山下克己、死努毘沙士、鶴屋ミ也タ、鶴屋けんけん、富山のひなた、鶴屋紀州ほか

[追記]

本稿は2009年秋に東京は茅場町のギャラリーマキで開催した「21世紀の限界芸術論vol.5衝動の落語」展の会場で発表したものです。『今日の限界芸術』(BankART 1929、2008)には収録されておらず、限られた来場者にしか読まれていないことから、ここに全文を掲載します。

また本稿は、本展の開催前に執筆されたため、本展の内容についてはとくに触れていません。本展を記録した写真を本文中に掲載したので、官能的ともいえる美しい空間の中で繰り広げられた高座の雰囲気はおのおので想像してください。いずれ文章でまとめる予定ですが、一点だけ、演目の特徴について記しておきます。

鶴屋一門による「衝動の落語」は、ほとんどが古典落語でしたが、おもしろかったのは、噺の内容が彼ら自身の個性や生活と大きく重複していたところ。団紅さんの十八番「風呂敷」の何かと世話焼きで面倒見のいい主人公は団紅さん自身の気質そのものですし、豆腐屋は「酢豆腐」を、息子をもつ親は「初天神」を物語り、そしてどういうわけかとにかくお尻の噺しかしない人もいました。いずれにせよ噺をとおして噺家自身の人間性がまるごと表現されていたからこそ、あれだけの熱量が現場に満ちあふれていたのかもしれません。

本展の翌2010年、調子に乗ったわたしは鶴屋一門に再び声をかけ、「続・衝動の落語」を開催します。場所は佃島説教所。一日だけ開催した高座には、100名以上のお客さんが集まりました。ドレッドヘアやスキンヘッドのいかつい男もいれば、アート好きの淑女もいる、文字どおりカオスな空間が出現しました(後で小耳に挟んだのですが、恐ろしいことに地元の落語通も来場していたようです)。200個の鋭い眼球を前に、しかも仏様を背にしてみれば、いつにも増して身体が強ばらないわけがありません。しかし、蓋を開けてみれば、団紅さんによる勘どころを押さえた茶々とデラシネによる艶やかな出囃子も相俟って、緊張と哄笑が入り乱れた、じつに見事な「衝動の落語」になりました。

わざわざ言わなくてもいいことですが、このとき、わたしは「限界亭廉福」として高座にあがりました。あるとき、団紅さんに「そろそろ福住さんもやんね?」とけしかけられたからです。もちろん尊敬してやまない団紅さんの指令とあらば、二つ返事で心を決めるべきですが、日ごろ「限界芸術」とやらを振りかざしながら作り手と受け手の交換可能性とかなんとか喚いている以上、これを断ることなど鼻からできるわけがありません。友だちから着物を借り、カラオケボックスにひとりこもって、「だくだく」という噺を必死に頭と身体に叩き込んだのを今でも覚えています(ちなみに、この噺は貧乏人が空っぽの部屋の中に箪笥やら着物やら金銀財宝やらの絵を描いて優雅に暮らしているつもりのところに泥棒が入ってそれらを盗んだつもりなるという、つもりとつもりがしのぎを削るドタバタ劇で、良いように言い換えれば、イマジネーションを豊かに生きることを主題にしている点で、きわめてアートに近いお噺です)。肝心の落語ですが、当初の想定をはるかに上回る勢いで、わたしはその場の独特の雰囲気に呑み込まれ、語り口がぐだぐだになってしまったこと以外、ほとんど記憶に残っていません。

ただ「続・衝動の落語」が終わったとき、わたしはひそかにある種の手応えを感じたことをはっきりと覚えています。はるか彼方を走っている鶴見俊輔さんに、ほんの少しだけ近づくことができたかなという実感があったからです。鶴見さんが京都の寄席に通いつめていたことは知っていましたが、いかに百戦錬磨の鶴見さんといえども、さすがに高座にあがって落語をやるところまでは手を出していないだろう、と。けれども、わたしは甘すぎました。愚かでした。大馬鹿者でした。その後よく調べてみると、鶴見さんは1962年頃に、なんと上野の寄席で講談を披露していたのです! その様子は、「本牧亭出演始末」というエッセイにまとめられているので、興味のある方は自分で調べてご覧になってください(ちなみにこの本牧亭とは、伝説的なハプナーとして知られる小山哲男[のちに哲生と改名]が、1968年、汚物をなすりつけた林檎を観客に投げつけるなどした「狂気見本市」の会場だった、あの本牧亭)。この短い随筆のなかで鶴見さんは「これからやるのが講義というのなら、こんなにあがるということはないのだが、それが講談だということだけのために、身体がかたくなるのは妙だった。高座にあがったとたんに目のまえはまったくのっぺらぼうで、人の顔と顔とがつながって区別がつかなかった」と書いていますが、これはわたしが佃島説教所で味わったのとまったく同じ感覚です。鶴見俊輔は、すでに「衝動の講談」を実践していたのです。鶴の背中は思っていた以上に大きく、まだまだ遠かった、という後日譚でした。

[追記・弐]

二〇二〇年一月、鶴屋団紅さんの聞き書き伝が発表されました。いわく、「反近代の祭りをゆく 切腹ピストルズ またの名を江戸一番隊 聞き書き伝」。このなかで団紅さんはパンクや落語に没入してきた半生を振り返りながら、わたしが切腹ピストルズの方々を画廊の展覧会や芸術祭に誘い込んだことに触れていますが、そのときの面映ゆい感じをこう言い表しています。

後ろめたいったらありゃしない。俺たち芸術とかわからないから。でもやっちゃうの。

「衝動」という言葉こそ用いられていないとはいえ、この最後の言葉こそまさに「衝動」でしょう。団紅さんの半生や活動を貫く背骨が「衝動」によって形作られていることがひじょうによくわかる聞き書き伝でした。ぜひご一読ください。

#衝動の落語 #切腹ピストルズ #江戸一番隊 #鶴屋 #落語 #寄席 #高座 #講談 #鶴見俊輔 #限界芸術 #福住廉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?