[記録]今日の限界芸術百選展

「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2015」の特別企画展「今日の限界芸術百選」のアーカイヴです。

基本情報

会期 | 2015年7月26日[日]〜2015年9月27日[日]

時間 | 7月26日〜9月13日 900〜1900/9月14日〜9月27日 1000〜1700

会場 | まつだい「農舞台」ギャラリー[新潟県十日町市松代3743-1]、北越急行ほくほく線まつだい駅、美佐島駅

料金 | おとな600円、こども(小中学生)300円

主催 | 大地の芸術祭実行委員会、まつだい「農舞台」

プロジェクト・ディレクター | 福住廉[美術評論家]

助成・協賛 | 公益財団法人花王芸術・科学財団、北越急行株式会社

参加者一覧

五十嵐鉄司、石澤松義、岩崎タクジ、上野雄次、小野島幸一、小野田藍、小野田賢三、小山田知子、川口隆夫+和田翼、ガンジ&ガラメ、佐藤一善、佐藤貞夫、佐藤修悦、佐藤富義、軸原一男+軸原ヨウスケ+軸原美智子、切腹ピストルズ、高橋八十八、高橋芳平、竹中信子、田中みずき+駒村佳和、東条麗子、西尾純一、西尾美也、HAMArt!、松尾常巳+豚星なつみ、八木隆行、吉村大星、吉村芳生

展覧会主旨

限界芸術とは、1950年代に哲学者の鶴見俊輔さんが提起した芸術概念で、非専門家のあいだでやりとりされる芸術のこと。鶴見さんは専門家同士でなされる芸術を「純粋芸術」、専門家が発信して非専門家が受信する芸術を「大衆芸術」とした上で、双方とは異なるものの、いずれにもなりうる両棲類的な性格をもつものとして「限界芸術」を位置づけました。絵画が純粋芸術だとすれば、紙芝居やポスターが大衆芸術、落書きが限界芸術となるわけです。

ただ、鶴見さんが挙げた限界芸術の具体例は、やや古い。限界芸術を今日的にバージョンアップするために、わたしは2つのキーワードを考えました。

ひとつは、原始性。鶴見さんは限界芸術が純粋芸術と大衆芸術と対立するものではなく、むしろ双方の母胎であると言っています。そのため、本展では、現代美術はもちろん、民俗芸術、ストリートカルチャー、音楽、書、絵画、ダンスといった、世代もジャンルも異なる、さまざまな人たちを対象としました。

もうひとつは、作品より人を重視すること。鶴見さんは創作物だけではなく、祭りやデモ、労働のリズムといった人間の身ぶりを含めて限界芸術を考えていました。そのため、人の身ぶりを実感できるような催し物を会期中に何度もおこないます。

本展では、今日の限界芸術にふさわしいと考えられる人を100人近く選び出しました。いずれも魅力的な活動を繰り広げ、おもしろい物を制作している人ばかり。ぜひご来場ください。

プロジェクト・ディレクター 福住廉

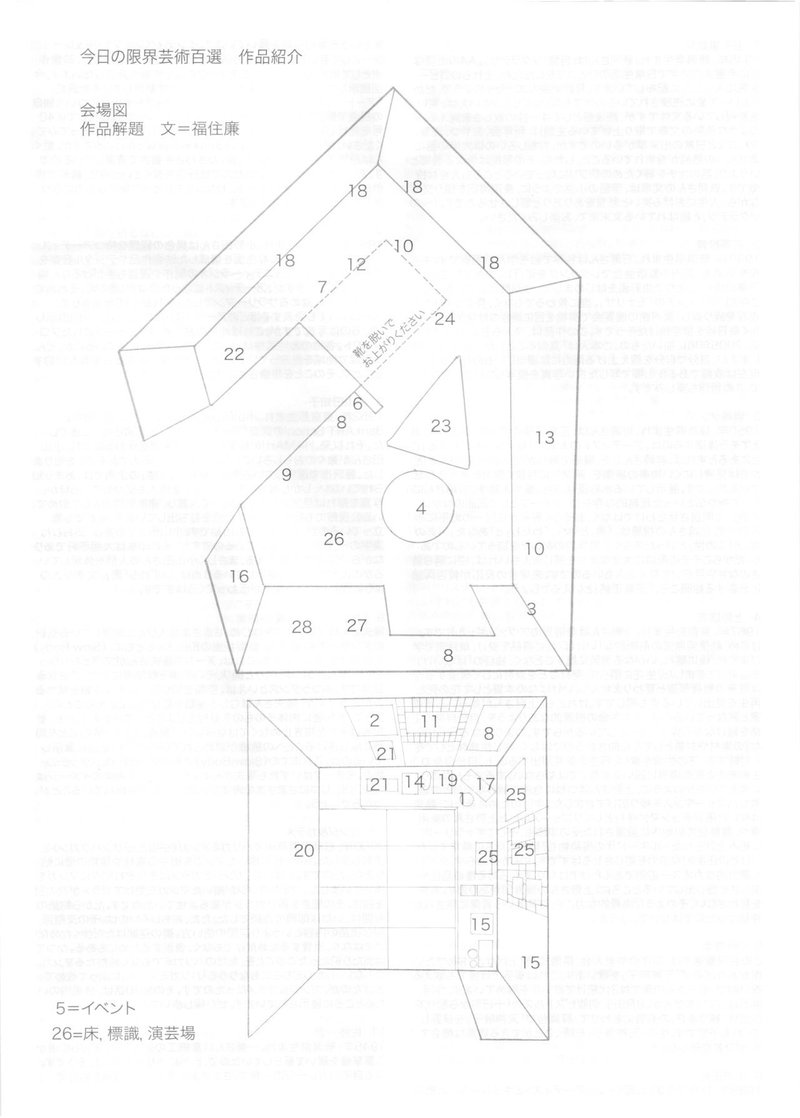

参加者紹介([ ]内の数字は会場の位置を示す)

佐藤修悦[13]

1953年、岩手県生まれ。修悦さんは三和警備保障株式会社に勤務する警備員です。2003年、工事中のJR新宿駅で乗降客を円滑に誘導するため、自発的にガムテープで案内標識を作り始めました。その独特の文字がアーティストの山下陽光くんに注目され、2007年、陽光くんの企画により「佐藤修悦展—現在地」を開催。短い会期だったにもかかわらず、1000人以上の来場者を集め、ネット上でも大きな反響を呼びました。その後、映画「まぼろしの邪馬台国」の題字をはじめ、雑誌「週刊SPA」での連載、テレビ番組「笑っていいいとも!」への出演など、さまざまな現場で活躍。手間暇をかけてつくられたそのガムテープ文字は、明朝体、ゴシック体に続く新書体、「修悦体」として広く知られるようになりました。ギャラリーの広い壁に展示しているのは、大きな「誠心誠意」。修悦さんがこの場所で制作してくれた完全な新作です。修悦さん自身の象徴として、また芸術のあるべき理想として、この言葉をつくってもらいました。この心があればこそ、ガムテープという誰もが使うことができる素材で、これほどまでに素晴らしい文字をつくることができるのでしょう。また、ほくほく線のまつだい駅と美佐島駅にも修悦体は展示されています。とくに美佐島駅では「佐藤修悦ガムテープ文字大回顧展」を開催。これまでに制作された修悦体、約100点を、地下のホームから地上に伸びる階段に大々的に展示しました。美術館でもギャラリーでもなく、修悦さんらしく「駅」での回顧展。ぜひお見逃しなくご覧ください。

上/ほくほく線「まつだい」駅に展示された修悦体。下/ほくほく線「美佐島駅」での修悦さんの回顧展。

上野雄次[4]

1967年、京都府生まれ。上野さんは華道界のアヴァンギャルドです。はじめ、勅使河原宏の前衛的な「いけばな」に感銘を受け、草月流で学びますが、後に離れ、いかなる流派に属すことなく、独自の「はないけ」を追究してきました。生花に限らず、廃材などを素材にして構成する点は従来の戦後華道と変わりませんし、いけばなの本質として花の死と再生を見出している点も同じです。けれども、上野さんが並みいる華道家と異なっているのは、その生命の根源的なありようを、自分自身の生命を賭けながら探り出そうとしているからです。つまり単なる「いけばな」の素材や対象として花に向き合うのではなく、同じ生命体として花と対峙する。花の生命を奪い、再生の美を演出する以上、自分自身の生命を生と死の境界に追い込まなくてはならない。まるでそんなふうに考えているかのように、上野さんはつねに危険を顧みないほどの過激なパフォーマンスを繰り広げてきました。今回のために新たに「暴走はないけ限界チョンマゲ号!」としてリニューアルした上野さんの乗用車や、農舞台の敷地内に設置されたその車庫も、そしてギャラリー内に組み上げられたトルネード状の構築物も、見る人たちに尋常ではないほどの圧倒的な迫力を感じさせるはずです。にもかかわらず、必ずしも暴力的なカオス一辺倒であるわけではなく、むしろある種の品性や美しさを醸し出しているところに、上野さんの真骨頂があります。有無を言わさない、そのような両義的な力こそ、芸術という言葉に隠された神秘だったのではないでしょうか(http://ugueno.net)

まつだい「農舞台」ギャラリーに展示された上野雄次《トルネード》。松代近辺の山中から切り出してきたフジヅルを中心に、同じく松代近辺から収集してきた古道具や農機具などを巻きつけながら、渦巻状に立ち上げました。根元にまかれているのは、米の籾殻。

まつだい「農舞台」の敷地内に展示されている、上野雄次《暴走花いけ限界チョンマゲ号」。近隣の山中から切り出してきた樹木を乗用車の天井に生けました。根元が湾曲しているのは、雪の重みを受けて曲げられたから。車庫の木材も、廃屋の大黒柱を援用したものです。豪雪地帯ならではの花いけといえるでしょう。上野さんが集落に出かけるとき、車を見ることはできませんが、車庫の内側に組み込まれたモニターの映像で、その様子を見ることができます。

切腹ピストルズ[16]

「江戸に戻せ!」を合言葉に、野良着姿で和楽器を奏でる音楽活動を、全国各地のライブハウスや音楽祭、芸術祭、脱原発デモなどで繰り広げています。また、隊長の飯田紅緒以下の隊員は、鉦、平太鼓、締太鼓、三味線、篠笛などの和楽器のほかに、百姓、詩吟、小唄、端歌、尺八、落語などを、それぞれ得意としており、音楽以外の文化表現によっても「江戸」を自ら生きているところが素晴らしい。いまもっともかっこよく、美しい男たちです。展示しているのは、切腹ピストルズの思想と活動を紹介するものですが、彼らのもっとも大きな特徴は、その音楽性にあります。かつてドラマーの中村達也さんは、切腹ピストルズと競演したライブを振り返って、こう言いました。「おれも太鼓叩きのひとりなんだと気がついた」。BLANKEY JET CITYをはじめ、数々のバンドで名を馳せた、随一のドラマーに、そのようなことを言わしめたところに、切腹ピストルズの音楽性の真髄が凝縮しています。すなわち、有名性を無名性に溶けこませるほどの魅力的な音。切腹ピストルズの演奏には、純粋芸術も大衆芸術も回収してしまう限界芸術の原始性が、たしかに現れているのです(http://seppukupistols.soregashi.com)。

まつだい「農舞台」ギャラリーの中の切腹ピストルズの展示。現代消費社会の象徴である渋谷のどまんなかで、野良着姿のモデルがひらりと舞っています。江戸回帰をロマンティックに唱えるのではなく、現代社会の只中で野良着を日常的に着こなしながら、みずから江戸を実現している彼ら自身の自画像といえるでしょう。映像は、ライブや歌舞伎、講談など、切腹ピストルズの幅広い活動を紹介するもの。

田中みずき+駒村佳和[20]

田中さんは、1983年大阪府生まれ。現在、全国でわずか3人しかいない銭湯ペンキ絵師のひとりです。明治学院大学で美術史を専攻し、卒論のテーマとして銭湯のペンキ絵について研究しました。その後、銭湯ペンキ絵師の中島盛夫さんに弟子入りし、9年間の修行を経て、独立。本展では、演芸場の正面に巨大な屏風絵を展示します。松代近辺から集めた古い建具にペンキ絵を描き、それらを上下二段に組み上げました。柔らかい光と鮮やかな色彩で描き出されているのは、銭湯のペンキ絵の定番、富士山と妻有の棚田の風景。現実的にはありえない光景ですが、演芸場の畳に座って見上げると、かなりの迫力を感じることができるはずです。また、演芸場の外側には同じく富士山のかたちの階段を設置しました。頂上に登ると、一味違った角度から屏風絵を楽しむことができます。会場内を一望することもできるので、おすすめです。

まつだい「農舞台」ギャラリーに展示された田中みずき+駒村佳和さんによる六曲一隻の屏風絵。画面には松代近辺に生息する野鳥や松苧神社なども含まれています。ほかにもケロリン桶や手ぬぐいなども。

ガンジ&ガラメ[10]

2000年、福岡の繁華街にハリガミマンガ《宇宙王子サンパクガン》が現われました。A4一枚に描かれたマンガが街中の電柱や建物の壁にべたべたと貼られたのです。マンガの中には「毎週この場所で読むことができます」と書いてある。つまり、これはたんなるイタズラではなく、宣伝のためのハリガミでもなく、れっきとした連載漫画だったのです。作者はガンジ&ガラメという謎の二人組。当時はtwitterもfacebookもない時代。いったいどんな人たちなのか、まったくわかりませんでした。それでも粘り強く定点観測と追跡調査を繰り広げながら、どうにかしてつてを頼りに接触を試みたところ、ガンジ&ガラメは特殊なマンガの描き方をしていたことがわかりました。つまり、「ゆでたまご」とか「武論尊+原哲夫」のように原作と作画をそれぞれ分担していたわけではなく、ガンジとガラメはそれぞれ別々に同じマンガを描いていたのです。ちょうど和歌の連歌のように、ガンジが描いたマンガを受けてガラメが次の回を描き、その続きを再びガンジが膨らませる。だから物語のあらすじはあらかじめ決められていたわけではなく、まったくの即興の連続でした。《宇宙王子サンパクガン》の物語の展開が支離滅裂だったのは、そのためでした。ただ、おもしろいのは、その破天荒な物語の内容というより空間の使い方。街の空間はただ歩くためだけではなく、消費するためだけでもなく、表現するためにもある。かつては当たり前だったこのことを、ただのハリガミでもなく純然たるマンガでもない、しかしどちらにもなりうる「ハリガミマンガ」によって改めて告げたのが、ガンジ&ガラメだったのです。全40話は、会場内のいたるところに展示されています。ぜひ探し歩いてみてください。

上/2001年当時、福岡市の大名で撮影した一枚。電柱に貼られているのは、第36話。下/2001年5月15日発行の第32話。タイトルは「狂人協奏曲第参番」。

ギャラリー内のサンパクガン。この他にも会場の随所に展示された。

岩崎タクジ[3]

1950年、福島県生まれ。岩崎さんは、正真正銘のアーティストです。あえてそう強調するのは、アーティストの本質が「見えないものを見る」ことにあるとすれば、岩崎さんこそ、繊細で触れがたい心の内奥や、表面からは見通しにくい物事の裏側を、瞬間的に見抜く眼力を持ち合わせているからです。展示している水彩画は、神仏像や人物像。岩崎さんにとって神や仏といった超越的な存在は、モチーフとして画面のなかに人為的に同居させたわけではなく、おそらく最初から同一の地平にあるのです。岩崎さんの視線は、「男」と「女」、「わたし」と「あなた」、「あの世」と「この世」といったあらゆる境界線のあいだを縫っているのであり、だからこそその飛躍に大きな自由を感じる人もいれば、逆に落ち着きのなさや戸惑いを覚える人もいるのです。来場者の反応が賛否両論に分裂する絵画こそ、「正真正銘」といえるでしょう。

岩崎タクジさんの絵画。薄い箱の内側に4枚の紙を貼り合わせて画面をつくり、水彩絵具で神仏や人間を描いています。箱は折り畳めるので、持ち運びに便利。

川口隆夫+和田翼[9]

隆夫さんはダムタイプをはじめ、さまざまな人びとと競演している気鋭のダンサーです。近年は、音響担当の和田さんとともに、《Slow Body》を各地で展開しています。これは、ヌードの隆夫さんが文字どおりゆっくりと、ほんとうにゆっくりと踊り、その肉体を参加者にスケッチさせる公演です。ふつうダンスといえば、空間を切り裂く肉体の運動を見せるのが定番ですが、隆夫さんはむしろ肉体の運動を最低限にとどめることによって、空間そのものを動かそうとしているかのようです。しかも、参加者はその肉体と空間を描き止めなくてはならない。「見る」ことと「描く」ことを同時に成し遂げることへの挑戦が求められているのです。壁面に展示しているのは、これまでの《Slow Body》の参加者が描いたスケッチの数々。モチーフはいずれも隆夫さんですが、描かれた肉体のイメージは千差万別、じつにさまざまな肉体が紙面の上に立ち現れていることがわかるでしょう。

軸原一男+軸原ヨウスケ+軸原美智子[15]

一男さんは、1922年、岡山県生まれ。90歳を過ぎて老人ホームに入居したのを機に、広告の裏紙に絵を描き始めました。ベッドの上で毎日のように描かれるおびただしい絵を、孫のヨウスケくんと彼の妻美智子さんがツイッターで発信、自由闊達な絵は大いに人気を集めました(https://twitter.com/kazuojikuhara)。 残念ながら、本展会期直前の2015年7月10日、永眠。本展では、およそ5000点を超える遺作の中から、約100枚を選び出し、時系列に沿って展示しました。はじまりは壁面左上。2013年4月、老人ホームの職員さんが描いた一男さんの絵で、一男さんはこれに触発されて自分でも絵を描きはじめたそうです。そこから右方向に行くに従い、絵は新しくなっていき、いわゆる「絶筆」は左下。画風の変化がよくわかるはずです。映像は、2013年10月、わたしが取材したときの様子です。ふだんは饒舌でおもしろい一男さんが、一転して真剣なまなざしで絵を描く様子を見ることができます。

軸原一男さんの展示風景。モニターの手間の彫刻も一男さんがつくったもの。黒いファイルの中の絵は手にとってご覧ください。

松尾常巳+豚星なつみ[25]

1918年、熊本県生まれ、大分県別府市在住。松尾さんは今年で97歳。本展の参加者のなかでは最高齢になります。長らく映画看板絵師でしたが、先の大戦では中国と南方、2度従軍し、敗戦を現在のマレーシアで迎えました。展示されている水彩画は、従軍時のものです。小さいサイズは中国で軍事郵便の葉書に、大きいサイズはマレーシアで敵国の海図に、それぞれ描かれています。そして終戦後、松尾さんはマレーシア全土の強制収容所を慰問して周る旅芸人の一座「南馬劇団」を軍の命令により組織し、企画・演出から舞台美術、出演など、中心的な役割を担いました。映像は、大分県在住のアーティスト、豚星なつみさんの協力のもと、2014年12月および2015年6月の2回に分けて、松尾さんの自宅で行われたインタビュー。総6時間に及びましたが、今回はそれを30分程度にまとめました。松尾さんが語っているように、「南馬劇団」は「商売人の集まり」でした。大工だった者は会場を設営し、コックだった者は料理を振る舞い、呉服屋だった者は舞台衣裳のドレスを縫製しました。兵隊という均質化された組織は、じつはさまざまな職能を持つ専門家の集団であり、逆に言えば、彼らは軍隊においては非専門家として従軍していたのでした。かりに、本来の専門性を抑圧するという点で〈芸術〉と〈軍隊〉が重なるとすれば、「南馬劇団」がそうしていたように、芸術はそれぞれの専門性を集結することで人びとに希望を与えうるのではないでしょうか。

松尾さんの展示。南馬劇団の頃描いていた絵は、障子を抜いた格子を背に展示したので、裏側に回りこむと、絵の裏面の海図を見ることができます。

西尾美也[23]

1982年、奈良県生まれ。西尾さんは、「服」をテーマとして活動しているアーティストです。代表的なプロジェクトに、世界のさまざまな都市で見ず知らずの通行人と衣服を交換する《Self Select》や、数十年前の家族写真を同じ場所、装い、メンバーで再現制作する《家族の制服》、世界各地の巨大な喪失物を古着のパッチワークで再建する《Overall》などがあります。人類にとって衣服は切っても切りきれない関係にありますが、今回西尾さんが展示している《服/地層》は、文字どおり服を切ってしまった作品。松代近辺のご家庭に募って集めた古着1000着あまりを2つに裁断し、それらをていねいに積み上げました(ちなみに、この作業を西尾さんは、父親の純一さん、母親の和美さん、奥さんの咲子さん、長男の美間くん、一家5人で行いました)。外側はわりと乱雑ですが、内側の裁断面には、さまざまな色が堆積している様子が伺えます。色合いも質感も異なる服の数々。それらがただ集積しているだけであれば、何の発見も見出せなかったはずです。けれども、裁断面が露わにされていることが、むしろそれぞれの服に流れてきた時間の長さと、服と服との関係性を強く想像させています。「つながり」を演出することによって時間の共有と関係性の構築を図るアーティストが多いなか、西尾さんは「切断」によって時間と関係を逆説的に浮き彫りにしたのです。そこに、西尾さんの作品のおもしろさがあります(http://yoshinarinishio.net)。

西尾美也さんの作品《服/地層》。一見すると積み上げられた衣服は、切断面を中心に、左右の対称性にもとづいているようですが、そうではありません。それゆえ、たとえこの切断面が裂け目のように見えたとしても、それは決して縫合されえない、あくまでも断絶なのです。

西尾純一[22 ]

1951年、大阪府生まれ。純一さんは工業用ミシンの部品製造する職人でした。現在はセミリタイアし、映像作りやゴルフ、ゲームなどを楽しみながら暮らしています。「クール」をテーマにした自作の映像はYouTubeにアップしていて、その数、じつに130本以上(https://m.youtube.com/user/TheArtf1)。 本展では、その映像と自宅で制作したゲームのシミュレーターを展示しています。ゲームのソフトは、2005年に発表されたXboxのドライビングゲーム「NEED FOR SPEED MOST WANTED」。当時は任天堂のWiiのような直感的な操作を可能にするコントローラーはありませんでした。しかし、ハンドル型のコントローラーを接続しても、あまりおもしろくはない。そう考えた純一さんは、Xboxのコントローラーを既成のハンドルの中心に組み込むことで、手でハンドルを握りながら、コントローラーのボタンから伸ばした針金を指先で操作するという遊び方を発明しました。つまりハンドルを左右に切ることでリアルな車のドライブ感を味わいつつ、実際は指先でアクセルやハンドル操作を行うというわけです。実際に挑戦してみると、脳内が混乱してなかなかうまく運転することができません。「世界にひとつだけのゲームですわ」と笑う純一さんは、じつにスムーズに車を走らせます。そのドライビング・テクニックは、スクリーンに投影されている映像に映し出されています。ダッシュボードは初代シビック、ドアはローバー216クーペ。ネットで買い集めたそうです。すべて手作りで最高の遊び方を開発してしまう純一さんの手わざと感性にこそ、限界芸術の秘訣が隠されているように思えてなりません。

西尾純一さんのシミュレーター。スクリーンに投影されているのは、自宅からシミュレーターを運び出す様子を記録した映像と、この場所で純一さん自身がゲームをプレイする模様を記録した映像を、純一さんがみずから編集したものです。他の車に激突しながら、路肩の障害物をなぎ倒しながら、大爆音とともに猛スピードで突っ走る姿は、私たちの心の奥底に隠されている暴力的な破壊願望を刺激してやみません。

佐藤貞夫[12]

1934年、新潟県生まれ。貞夫さんは、小さい頃からおりがみが好きで、障子紙で鶴を折るなどして遊んでいたそうです。折り紙雑誌などを参考に独学で制作を続け、地域の文化祭に作品を出品しているうちに、折り紙名人として知られるようになります。およそ20年前、当時の町役場より老人会や婦人会のレクリエーションに折り紙を教えることを依頼され、折紙講師としての活動を開始します。ただ、人に教えるにあたり資格がないことを不安に思っていたところ、日本折紙協会のことを知り、折紙講師の資格を取得しました。現在は、いくつもの病院や老人会介護施設で、折紙を教えるボランティアをしています。展示しているのは、超絶技巧の折り紙「連鶴」。一枚の紙から複数の鶴を折り、合計1000羽の鶴が連なっています。よく見ると、鶴の両羽の先に小さな鶴も。

佐藤貞夫さんの連鶴。下地が赤いので白い折り鶴の繊細なかたちがよく映えて見えます。一見すると、すべて同じ鶴に見えますが、よく目を凝らしてみると、鶴と鶴のつなぎ方にはいろいろなパターンがあることがわかるはずです。貞夫さんによると、一本一本の列の長さがちがうのは、紙の重みによって長さが伸びてしまうものがあるからだそうです。

高橋芳平[18]

1925年、新潟県生まれ。芳平さんは、墨絵を描いています。和紙に描き、掛け軸として軸装した立派なものです。注目したいのは、芳平さんが描き出すモチーフに時事的なテーマが多いこと。展示されているのは、フィギュアスケートの浅田真央や羽生結弦、フリーアナウンサーの滝川クリステル、そしてパキスタン人の人権運動家、マララ・ユスフザイ。いずれもオリンピックやノーベル平和賞など、国内外を問わず、祝い事であるという点で共通しています。今回の展示には含まれていませんが、芳平さんの掛け軸には「一富士二鷹三茄子」もあります。つまり、芳平さんはつねにおめでたいことを描写しているのです。幸福感の絶対的な肯定。社会問題や美術史の展開などを念頭に置く現代美術の世界では、えてして忘れられがちですが、人類が絵画に欲望してきた心の底には、そのような純然たる動機がつねに作用していたのではないでしょうか。

上/高橋芳平さんの掛け軸は会場に4点ありますが、いずれも目線よりやや高い位置に、ひとつの支点で吊り下げているので、空中を舞っているように見えます。下/部分のクローズアップ。

吉村芳生[27]

1950年、山口県生まれ。吉村さんは、鉛筆や色鉛筆といった誰でも使うことができる素材を使って、誰も達成することができなかった絵画を描いたアーティストです。もともと版画を学んでいた吉村さんは、写真を方眼紙のように升目で区切り、その一つひとつの升目の濃度を数字に還元したうえで、同じように升目で区切った大きな画面に、その数字を手がかりにしながら写真のモチーフを描き写していくという手法を編み出しました。「まるで写真のような絵画だ」とよく言いますが、吉村さんが突出しているのは、その先の道を切り開いたからです。それが、今回展示している作品。一見すると新聞紙の上に自分の自画像を鉛筆で描いているようですが、じつはこれは新聞紙も描き写しているのです。もちろん描き損ないが許されない一発勝負。画材は中庸であるにもかかわらず、尋常ではないほどの緊張感と持久力を投入することで、他に類例を見ない傑作を生み出したのです(http://www.yoshimurayoshio.com)。

吉村芳生さんの作品。吉村さんの作品がおもしろいのは、吉村さんの自画像が新聞記事の主題と照応しているように見えるところ。吉村さんの視線が天を見上げているのは、リーマンの破綻を嘆いているかのようです。

吉村大星[28]

1992年、山口県生まれ。大星くんは中学校卒業後、高校に進学することなく、アーティストである父親の芳生さんのもとで独特の技法を学ぶようになります。対象を撮影した写真をもとに拡大しながら正確に描き写すこと。大星くんは、写真と版画と絵画が重なり合う超絶技巧を習得したのでした。芳生さんのモチーフは自分の顔や新聞紙、植物でしたが、大星くんのそれは野良猫です。猫同士で群れるわけでなく、かといって人に媚びるわけでもない。大星くんが描き出すのは、強く、たくましく、そしてやさしい、彼にとってのヒーローなのです。今回展示している《明るくて深い意味のある感じ》も、一匹の野良猫が森の中で超然と佇んでいる姿を描いています。この凛々しい野良猫を、芳生さんの作品より大きな画面に描いたところに、かけがえのない父親を乗り越えていこうとする大星くんの並々ならぬ意欲が伺えるように思います。

吉村大星《明るくて深い意味のある感じ》。上を見上げていた芳生さんの視線と重なるように、大星くんが描いた猫もはるか遠くを見上げています。あわせて見ると、絵とともに気持ちがどこかへ上昇していくような感覚が味わえます。

高橋八十八[19]

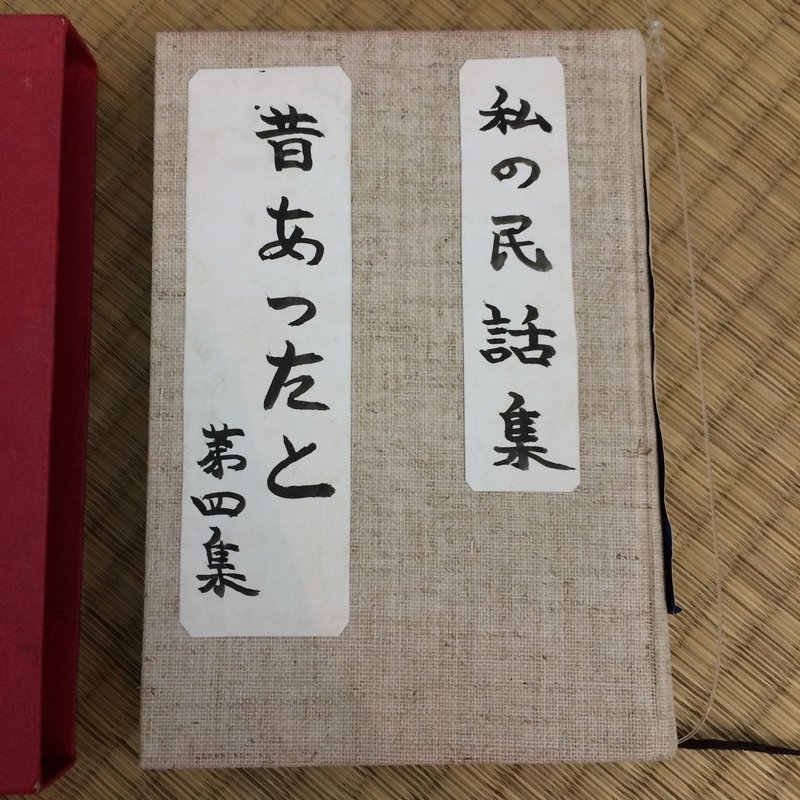

1931年、新潟県生まれ。八十八(やそはち)さんは、在野の研究者です。その研究対象は、自然環境から民話、高田瞽女まで幅広く、貴重な資料と聞き取り調査によって研究を深めてきました。八十八さんは特定郵便局に勤めながら、配達業務の行く先々で、各家庭に残されている民話を丹念に聞き取ったそうです。その成果が、八十八さんの著作、『昔あったと』です。全6巻のうち、4巻を展示しています。閲覧できるので、ぜひ手にとってもらいたいのですが、驚くべきことに、この本はすべて手書きで書かれているのです。この著作物は第一級の民俗学的資料です。何もしなければ消え去ってしまう民話という口頭伝承は、丹念に聞き取られ、文字に起こされることによってはじめて第三者である私たちの知るところとなり、したがって歴史として共有できる文化となります。その作業をたったひとりで達成した八十八さんの偉業は、計り知れないほど大きいのです。

八十八さんが手書きで書いた民話集『昔あったと』。一文字一文字ていねいに書かれているのがわかります。これが300頁弱、あわせて6巻!

石澤松義[2]

1939年、新潟県生まれ。石澤さんは独学で絵を学んだ画家です。中学校を卒業後、都内の製版会社でレタリングを修行し、やがて独立。版下業の傍ら、ひとりで油彩画をはじめました。今回展示しているのは、ご存知、ダヴィンチの《モナリザ》。誰に教わるでもなく、見よう見まねで模写を繰り返し、美術館の展覧会で実物を目に焼きつけながら、とにかく毎日絵を描き続けたそうです。この作品は、今からちょうど10年前、2005年頃に描いたもの。ご本人は「真似ることしかできない」と話しますが、自分で自分を鍛え上げる能力には凄まじいものがあります。現在は、故郷である秋山郷を写した古い写真を模写しているとのことです。

石澤松義さんによるモナリザの複製画。「いちばん難しかったところはどこですか?」と尋ねると、意外や意外、全体の構成ではなく、モナリザの表情でもなく、「背景の景色」だったとのこと。実物を鑑賞したときも、絵に穴が開くほど背景を凝視したそうです。

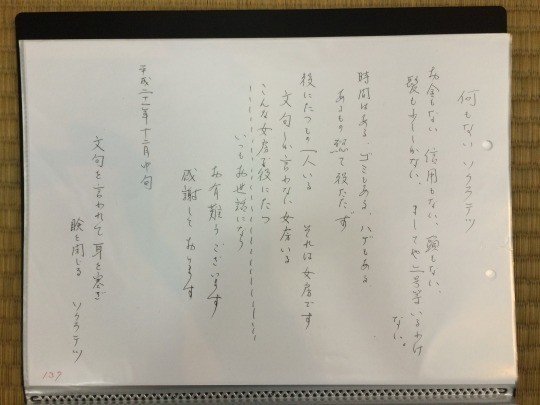

五十嵐鉄司[1]

1945年、新潟県生まれ。鉄司さんは、自称「ソクラテツ」。A4の便箋などに手書きの文字で日常生活のひとコマをしたため、それらのコピーを気に入った人に配布しています。軽妙洒脱なエッセイのようで、だからといって変に洗練されているわけでもない。どちらかといえば、笑いを重視している文体ですが、読後感としては一抹の寂しさを覚える。そのような独特の文章で取り上げている主題は、新年会、おやつ、洗濯、タバコなど日常の出来事が多いのですが、おもしろいのは大半の話に奥さんへの愚痴が含まれていること。しかも、その愚痴は単なる愚痴というより、話のオチを導くための前フリになっているところも大きな特徴です。鉄司さんの文章は、落語の小話のように、身辺雑記を織り交ぜながら、人生における笑いと悲哀をありありと感じさせるのです。「〜のソクラテツ」と結ばれている文末まで、お楽しみください。

鉄司さんの文章をまとめたファイルから。まるで詩のようです。というか、もはや詩です。

佐藤富義[14]

1936年、新潟県生まれ。松代近辺では、佐藤さんというより、屋号の「権兵衛さん」として親しまれています。権兵衛さんは、子どもの頃より歌が大好きで、戦時中は歌が唯一の楽しみだったそうです。学校の学芸会でソロパートを歌ったり、のど自慢大会で入賞したり、友人ら約20名と「明星楽団」という楽団を結成したり、つねに歌を唄いながら生きてきました。権兵衛さんは昭和の名曲のカラオケをレーザーディスクで多数所有しており、ご自宅に伺うと必ずカラオケの熱唱オンパレードで迎えてくれます。その様子を映したのが、今回展示している映像です。

熱唱する権兵衛さんの映像。左手でうまくリズムをとりながら気持よく歌います。ちなみに権兵衛さんは唄を歌うときは必ずジャケットを着用します。唄のはじまりとおわりには、きちんと一礼。聴く側も、思わず正座に。

佐藤一善[11]

1945年、新潟県生まれ。一善さんは藁細工の達人です。子どもの頃から藁草履を履いて暮らしていたので、自然に作り方を覚えたそうです。今も自宅のガレージの一角で、さまざまな藁細工を、道具も自分で開発しながら制作しています。手袋や鍋敷はもちろん、ペットボトルのホルダーやスリッパなど実用性の高いものが多く、それらの一部はまつだい「農舞台」のショップで販売されています。今回展示しているのは、大小さまざまなカブトムシやクワガタ。角や顎などをボンドで塗り固めているほかは、すべて藁を編み込んで昆虫のかたちに整えています。また一善さんは写真も撮っていて、その腕前は写真集を3冊出版するほど。大きくプリントされた写真は、松口集落の田んぼの稲刈り風景。さらに、奇怪な造形物は木の根を逆さまにしたもの。一善さんは2つを1つに組み合わせた以外、一切手を加えていません。まるで何かのモンスターのように見えませんか。

一善さんの藁細工。藁だけでつくったカブトムシを障子に展示しました。一善さんがすごいのは、一口にカブトムシといっても、その種類をきちんと作り分けているところ。3つのカブトムシは、いずれも角の形状が違っています。

HAMArt![24]

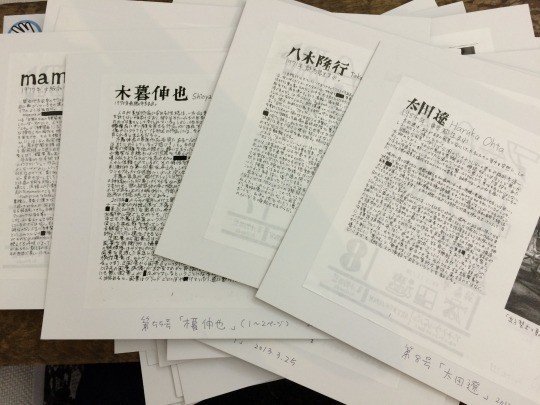

アート系のフリーペーパー。「ハマート」と読みます。横浜のBankART1929のスクール事業「BankART School」で2006年から断続的に開講していた「アートの綴り方」の受講生の有志が編集部を結成し、およそ年一回のペースで、これまでに8号発行してきました。編集長はわたくしですが、編集部のメンバーはその都度変わります。内容は、展覧会レビューを中心に、特集として鴻池朋子さん、大巻伸嗣さん、三瀬夏之介さん、泉太郎さんといった気鋭のアーティストへのインタビュー、さらに美術館館長室訪問、美術館レストランの抜き打ちチェック、街歩き企画のレポート、アート俳句といった独自企画まで、じつにさまざま。朝倉摂さんと三喜徹雄さんのインタビュー記事の一部を掲示すると同時に、これまでのバックナンバーを閲覧できるようにしています。さらに、会期中に「大地の芸術祭2015」をリアルタイムで批評したレビューの添削とリライトの過程を随時展示します(https://www.facebook.com/hamartfreepaper)

HAMArt!の展示。いちばん上はこれまでのバックナンバーの表紙一覧。その下は朝倉摂さんと三喜徹雄さんのインタビュー記事の一部紹介。その下はHAMArt!メンバーが書いたレビューと添削した赤文字。いちばん下はHAMArt!のvol.6とvol.8の現物。読むことができます。

小山田知子[8]

1952年、東京都生まれ。小山田さんに出会ったのは、2008年。BankART Schoolの講座「アートの綴り方」を受講されたときでした。それ以来、HAMArt!の編集をとおして交流を深めるにつれ、小山田さんが数々のおもしろいことを繰り広げている人であることを知りました。藤沢市で運営している画廊「湘南くじら館」の企画では、あまり知られていない、しかし有力なアーティストを何人も紹介しているほか、写真を撮れば旦那さんを差し置いて入賞し、非常勤職員として勤めている公民館でも続々と斬新な企画を打ち出しています。なかでも際立っているのが、書家としての活動です。小山田さんの書は、おおむね漢字の一文字だけを書いているのですが、その印象は大胆不埒でありながら、どこかで愛嬌のある、まさしく小山田さんの人柄を体現しているかのようです。今回展示している3点は、いずれも「異」。文字が人のように躍動している様子が伝わってくるでしょう。

小山田さんの書。会場入口の真上に展示しました。両脇にあるのは八木さんの道路標識のような会場案内図。

竹中信子[9]

1949年、北海道生まれ。竹中さんは手作りアート雑誌「Bamboo」を発行しています。これは、A41枚分の紙面を参加者に解放し、それぞれのオリジナル平面作品をあわせて綴じる、文字どおり手作りの雑誌です。2000年以来、これまで24号を発行してきました。ページを開いてみると、そこにはドローイングがあれば写真もあり、刺繍、コラージュ、詩、書など、じつにさまざまな作品が収められています。なかには貝殻を針金で縛りつけていたり、袋とじにしたブローチや落ち葉、ボタンなどを同封したり、半立体作品によって「平面作品」という限界に挑戦する人もいます。特定の場所にさまざまな表現を凝集させること。あらゆる情報を拡散しうる反面、それらを定位させることがますます難しくなりつつある現在のネット社会において、「Bamboo」というメディアは、ある種の強力な磁場となって、多くの人びとの表現を引き出しているのです。

竹中信子さんの手作り雑誌「Bamboo」。頁をめくるたびに次々と新しい世界が現われます。

東条麗子[21]

1943年、新潟県生まれ。東條さんは、日本画出身のアーティストで、中学校の教員をしながら作品の制作を続けてきました。現在は、妙高市内でスタジオ・ゼロを主宰し、同市近隣のアーティストたちに発表の機会を提供しています(https://ja-jp.facebook.com/z.studiozero)。 展示しているのは、お米を整然と並べた《rice and price and pease》。よく見ると、バーコードやQRコードなども混じっています。新聞の日付は2010年7月17日。新潟県内の米価格が暴落した日だそうです。正四方形に形成された米は、グローバリズムの波を防ぐ防波堤のようにも見えます。その手前に置かれている3つの造形物も正立方体。透明の樹脂などで固められていますが、中に閉じ込められているのはワインの瓶や空き缶の破片、そして何かの物質。これは学校の美術室と技術室、そして理科室で収集した廃棄物だそうです。中学校の教員という暮らしの中から生まれた作品なのです。

東条麗子さんの作品。いずれも正方形で統一されています。

小野島幸一[5]

1938年、新潟県生まれ。幸一さんは、生まれも育ちも、農舞台にほど近い会沢集落です。集落の区長を務めたこともあります。この会沢集落では、新年会や老人会、結婚式、棟上げなど、おめでたい席があれば必ず「天神囃子」を歌います。これは集落では誰でも歌える祝い唄で、幸一さんの家では3代続けて歌い手を務めています。今回、展示はしていませんが、8月9日、切腹ピストルズの「十日町から松代を目指せ!練り歩き」の到着にあわせて、農舞台で「天神囃子」を披露してくれる予定です。生の「天神囃子」を聴くことができる貴重な機会です。ぜひお見逃しなく!

2015年8月9日(日)、キナーレから農舞台まで30キロを練り歩いてきた切腹ピストルズを出迎え、天神囃子を披露してくれた幸一さん。左は奥様。

小野田賢三[7]

1961年、群馬県生まれ。小野田さんは異色の経歴を持つアーティストです。現在はミニマルな色面を構成した映像作品やデジタル音楽を中心にしながらコミュニティーラジオの制作や運営も手がけるなど幅広く活躍していますが、アーティストになったのは40歳の頃。それまでは一般企業に勤めるサラリーマンでした。それから10年あまりで、ヨーロッパでも発表するほどのアーティストになりました。今回展示しているのは写真ですが、これは地域のお地蔵様をモチーフにしたプロジェクト。各地のお地蔵様はいったいどんな風景を見ているのか。どんな目線で地域を見守っているのか。お地蔵様の視点から写真を撮影することで、そのことを想像させるプロジェクトです。

小野田賢三さんの作品。左がお地蔵さんで、右がそのお地蔵さんの視点から撮影された写真。場所は農舞台にほど近い交番のあたり。

小野田藍[6]

1988年、群馬県生まれ。藍くんは、アーティストとキュレーターと批評家という三足の草鞋を履いています。インディペンデント・キュレーターとして若いアーティストの個展をプロデュースする一方、映像作家として氷室京介のファンをモチーフにした映像を発表しています。今回展示しているのは、藍くんがたったひとりで制作している批評誌「ART NOW JAPAN」。毎号、特定のアーティストや作品について独自の視点で論評した、全文手書きのフリーペーパーです。これまでに40号を発行してきました。最新号を置いているので、ぜひ手にとってみてください。黒く塗りつぶされているのは書き損なったところですが、藍くんは原稿をパソコンで書いた後、わざわざ手書きで清書しているのです。あえて通常とは逆のプロセスで批評文を書くという点に、難解で排他的なこれまでの美術批評を、わたしたちにとって身近なものに取り戻したいという気概を感じます。

上/小野田藍くんによる「ART NOW JAPAN」のバックナンバー。閲覧しやすいように厚紙の上に添付してありますが、現物は両面コピーを二つ折りにしたものです。下/小野田藍くんの展示。「ART NOW JAPAN」の現物を壁面に垂直に展示して、バックナンバーの厚みを見せました。

八木隆行[26]

1971年、群馬県生まれ。八木さんは前橋市でアートスペース「ya-gins」(https://www.facebook.com/yagins2012) を主宰するアーティストです、代表作は、バスタブをバックパックのように背負い、山や川、美術館などあらゆる場所で入浴する「B2プロジェクト」(http://hulahoopers.me/feature/takayuki_yagi/)。 本展では、《ぷらっとホーム》(plathome)を発表します。会場内の演芸場を設計および施工するとともに、床一面をアスファルトの路面のように加工し、さらに会場内の随所に参加者の名前を記した道路標識を設置しました。そこには、しかし、八木さんの名前だけは見当たりません。その「不在」によって、逆説的に八木さんの「存在」を浮上させようとしているわけです。アスファルトのような作品にしても、本来外にあるものが中にあるという不思議な感覚が呼び起こされるでしょう。どんな場所であれ「お風呂場」にしてしまうように、八木さんは「逆説や反転」を手がかりにしながら、公/私、内/外、日常/非日常といった境界線を軽やかに飛び越えているのです。

上/八木さんの道路標識のような会場案内図の作品。矢印で空間を表し、名前の位置によって場所を示しています。下/八木さんが設計と施工を担当した演芸場。白い壁面と畳、それと座敷席も。壁の向こうには田中みずき+駒村佳和さんによる富士山を模した純粋階段の上部が見えます。

上/八木さんのアスファルトを模した作品。モルタルに小石を混ぜて、会場の床一面を覆いました。下/ただ唯一、切腹ピストルズの展示場所だけは、雪駄がアスファルトを粉々に粉砕しながら突き進んでいるように見せました。

関連企画

[随時更新]

#今日の限界芸術百選 #限界芸術 #鶴見俊輔 #大地の芸術祭 #越後妻有 #美術 #アート #芸術 #上野雄次 #佐藤修悦 #切腹ピストルズ #川口隆夫 #和田翼 #西尾美也 #吉村芳生 #吉村大星 #小山田知子 #小野田賢三 #小野田藍 #八木隆行 #ガンジアンドガラメ #軸原一男 #軸原ヨウスケ #岩崎タクジ #豚星なつみ #絵画 #書 #マンガ #批評 #映像 #インスタレーション #掛け軸 #ドローイング #生け花 #はないけ #練り歩き #藁細工 #福住廉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?