防災キャンプ参加レポ:1泊2日を振り返る感想編

このnoteは2019年11月9日〜10日に行われた「なは防災キャンプ'19秋」に参加して体験したこと、感じたことを忘れちゃいそうでもったいない!と思ったのでアーカイブ化してみたものです。わたしの頭の中を覗いてもらう感じで書いてます。

先日、1泊2日の防災キャンプに参加してきました。

ちょっと思いつきでその体験をアーカイブ化することに。初めての試みだったのだけど、準備編、当日編、感想編というシリーズものになっちゃった。今回の感想編でやっとシリーズが終わります。振り返ってみると参加してみていろいろと気づきがあったなぁ。

今回は防災キャンプって何?について割愛します。気になった方は準備編か当日編を見てみてね。

大荷物で挑んだ防災キャンプ、持ち物全部使ったの?

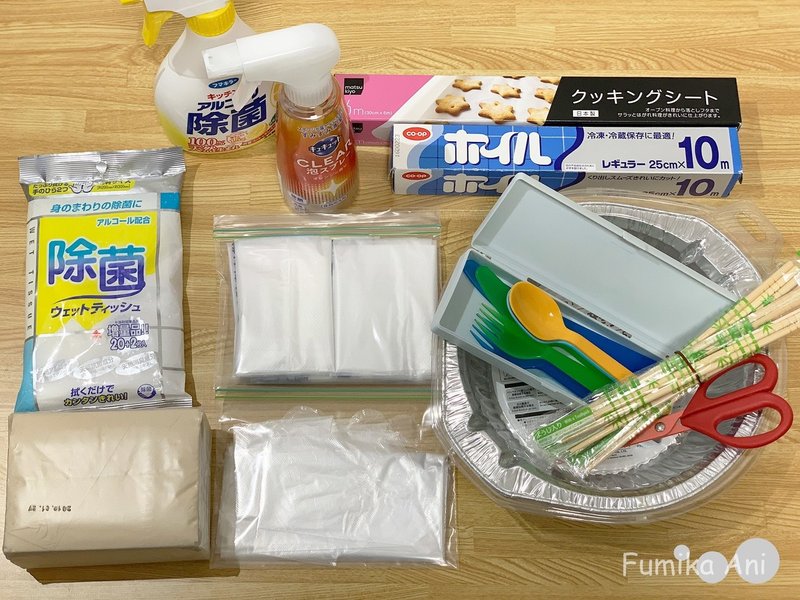

まずは準備編で用意したグッズをどれくらい使ったのかという振り返りから。なかなかの大荷物で挑みました。

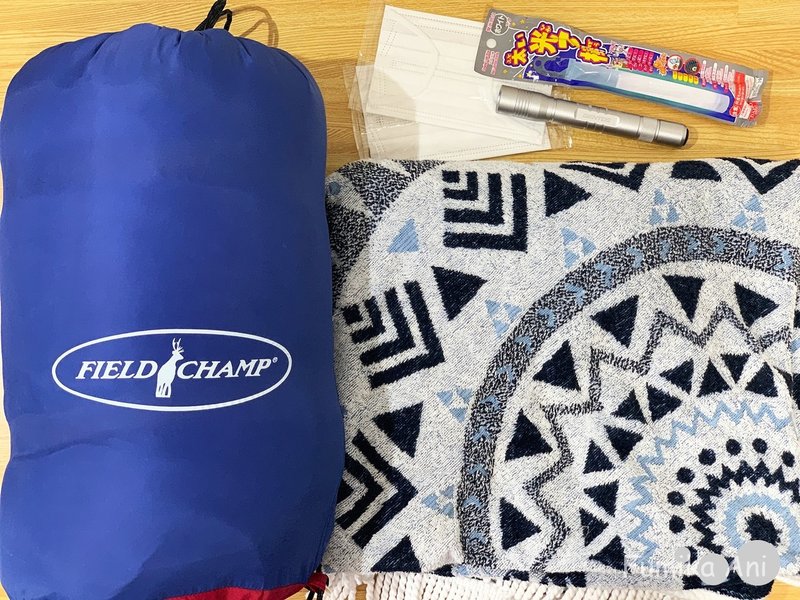

当日の手荷物はそこそこ年季の入った寝袋、リュック、ランドリーバッグ。リュックはkiplingのCLAS SEOULなのでなかなか大きめ、ダイソーのランドリーバッグも大きい。会場に向かう途中で2Lの水を装備し、挑みました。

参加してみたら「なるほど、こんな感じか!」と思うことばかり。初めて県外出張に行った時の感覚とめっちゃ似てる。資料をめちゃくちゃ詰め込んだのに、全然見なかった時のアレ。なので荷物はもっと減らせる。

一番活用したのはやっぱり…

そりゃ運営側で参加したんだもの、お仕事グッズを一番使いましたよね。特にサコッシュとツールポーチの相性がとても良くてですね。いつもみたいにウエストポーチだったら必要なものを取り出すのにガサゴソしてたんだろうけど、ワンモーションでスッと欲しいものに手が届くのはとても快適。あと財布を自作のモノにしたのも良かったなぁ。動き回る時の荷物が少ないってホント楽。

アウトドアイベントなので軍手もめちゃくちゃ使いました。そしてお試しで購入した、たためるコップがちょうど良かった。缶やペットボトルを持ち歩く必要がなくなるし、自分のコップの所在を気にする必要もなし。ツールポーチの中身はほとんど使ったんだけど、雨は降らなかったのでポンチョはまた次の機会にお預け、パラコードも使わず。

秋の沖縄、屋外で1泊2日、入浴なし。何が必要だった?

え、お仕事グッズとかいらない?参加者目線が欲しい?ですよね、そりゃそうですよね…。そういえば準備編では衣食住でまとめてたんだった!てことを思い出して、記事を見返しつつ振り返り。

衣食住の「衣」

うーん、アームカバーの出番は割と序盤で終了したけど、服装については問題なかったかな。ただ、タオルこんなにいらん。夏場はまた違うんだろうけど、今回はちょうど冷え込んだ時期だったので汗を拭う必要なし。手ぬぐいがめちゃくちゃ便利だったなぁ、すぐ乾くし。入浴なしだったので、手ぬぐい2枚とかで済んだかも。手ぬぐいオススメ。

そういえばランジェリー柄の巾着袋、この写真とった時にはテキトーにハンカチとか詰めてます。この情報いらない?

コスメ関係でひとつ、準備編の時に存在を忘れていたものがあるんだけど、実は精製水を持って行きました。メイク落としは拭き取りタイプの液体をコットンに染み込ませてフキフキして、さらに精製水でフキフキ。なんとなく洗顔フォームも持って行ったんだけど、実はここ1年くらい洗顔フォームを使っていないし、精製水で事足りたのでこれはいらなかった。でも持って行ったのが500mlのボトルだったので(中身は少なかったけど)1泊2日にはかさばるね。そういやフェイスパックもしなかった(これはただのめんどくさがり)。あっ、そうそう、コットンのゴミが出るのは気になったかな。

衣食住の「食」

サツマイモ、今回は無理だったな〜。後でまとめて書くけど、野菜のカサをどう減らすか問題があるね。食に関してはお持ち帰り品が多かった。思うところも多いのでここはさらっと。

お持ち帰り食材:サラダ油、コンソメ以外の調味料、生米、キャベツ(2/3)、サツマイモ、卵、ウィンナー(半分)、インスタントコーヒー、茶葉、クラッカー(6/7)

使わなかった道具:割り箸、クッキングシート、アルミホイル、ポリ手袋、スプレー式の洗剤、無印のハーフティッシュ、キッチンペーパー(写真忘れ)、アルミ鍋(1/2)、紙製のランチボックス(写真忘れ)

衣食住の「住」

準備編でも書いたけど、万能ベルトはとても良かった。寝袋が一瞬でしまえる。寝袋と銀マットのおかげでポカポカだったので就寝時の防寒対策はバッチリ。でも欲を言えばもっと背中や腰に優しい睡眠環境を作りたい。トラベル用枕は、起きたら違うところに移動していたのでわたしには合わなかったのかも。ビーチラウンドタオルは荷物の目隠しに使ったり、受付で寒そうにしていたスタッフの方に貸したりしてた。懐中電灯とLEDライトは夜にめちゃくちゃ使ったなぁ。灯りって大事ね。このSeriaのLEDライトめちゃくちゃ明るいのでオススメ。サイリウムも使ってみたけど、LEDライトがあれば不要かなぁ。サコッシュにぶら下げてうろうろしていたので、わたしがどこにいるかの目印にはなったのかな(安全面を考えるとなんとも言えない)。そういえば夜にオタ芸踊ってる方がいた。サイリウムが夜に映えてたなぁ。

使わなかったのは、ウォータージャグ、折りたたみクッション、ミニテーブル、って全部買い足したものじゃないか!ウォータージャグは水場が遠いとか、もっとがっつり料理するなら必要だったかも。クッションは落ち着いて座っている暇がなく、出番なし。テーブルも準備していただいたものを使ったので出番なし。使うかどうかは、状況によるのかなぁ。

使わなかったものはいくつかあるけど、不足したものはなかった。これは主催者側のサポートのおかげだと思う。準備していただいたテントやテーブル、イス、そして熱源、お鍋、ポット、とてもお世話になりました。

当日編から匂わせていた「防災キャンプ」のベースにあった考え方とは?

当日編の記事にて事前ミーティングで感動した、と書いた防災キャンプのベースにある考え方についてもちょっと解説。「誰でも、簡単に、ハードルは低く、楽しみながら」学べるのがこの防災キャンプのウリでした。ではどうやってそれを達成するのか?というところにポイントがあったと思う。

通常、イベントを運営する時ってできるだけ「不足がないように」準備をするじゃないですか。モノだけではなく、コトに関しても。わたしのこれまでの経験では、常に状況を先読みしてけっこうガッチリと準備をしていたことが非常に多かった。

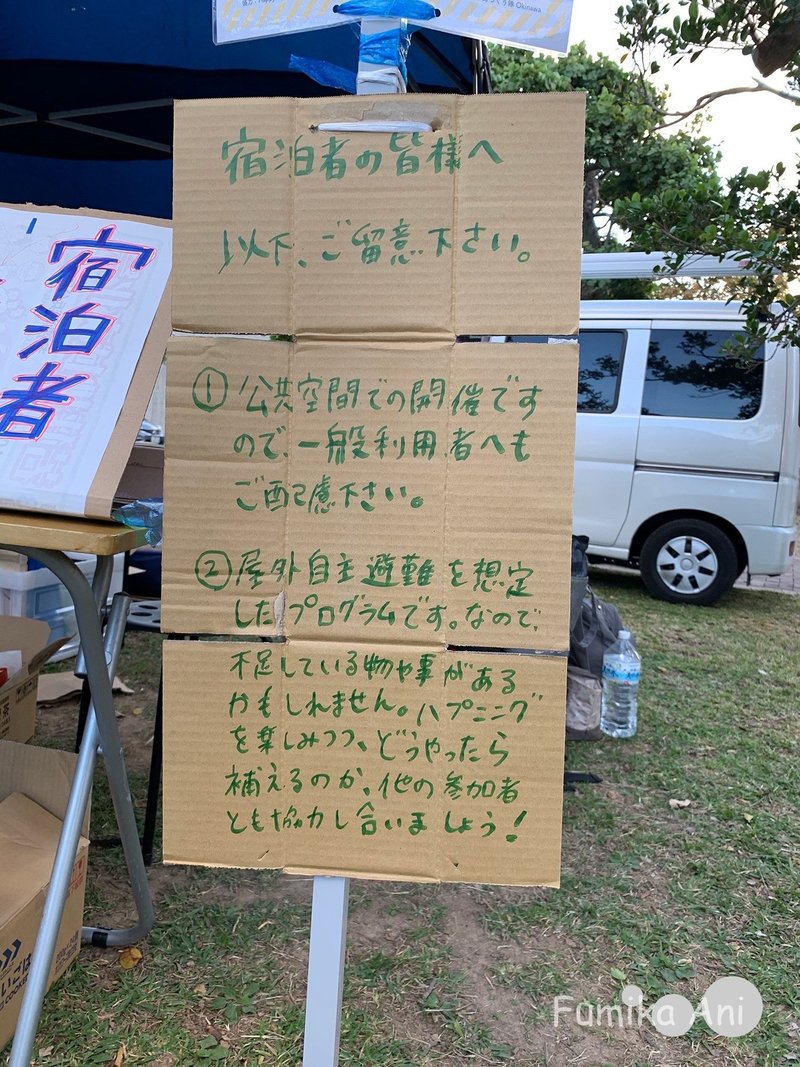

でもね、今回の防災キャンプではこんな掲示をしていました。

宿泊者のみなさまへ以下ご留意ください。

①公共空間での開催ですので、一般利用者へもご配慮ください。

②屋外自主避難を想定したプログラムです。なので不足している物や事があるかもしれません。ハプニングを楽しみつつ、どうやったら補えるのか、他の参加者とも協力し合いましょう!

不足しているのが前提なんですよね。そして不足した部分は参加者で補い合いましょうとのこと。このやり方、面白かった。今まで「不足がないように」準備していたわたしにとっては真逆。ベースにあった考え方というのは「自己完結」+「みんなで補い合う」ということでした。あと「楽しむ」ことも忘れずに。

まずは自己完結させる

自己責任、じゃ、ないよ。自己完結です。独りよがりになるのとは少し違って、まずは自分の中で完結させるということ。不足がないように主催者側だけでしっかりと準備をすると、どうやら参加者は「お客さん(受け身)」になっちゃう。イベントには様々な形式があるので、一概にその良し悪しは決まらないないけれど、今回外してはいけないポイントは「防災は自分ごと」だということ。だからお客さんというスタンスをゼロにすることが目標にあったようです。

準備編でも書いたけど、今回事前に知らされている情報は少なかった。情報を少なくしておくことで、宿泊参加者は自ら何が必要かを考える必要が出ていた。わたしもめちゃくちゃ考えたし、いろいろ調べた。心配になって何度も公民館に問い合わせをした参加者の方もいたみたい。参加者は今回の防災キャンプを自分ごととしてとらえて準備をしたんじゃないでしょうか。少なくともわたしはそうだった。

これがねぇ、わたしの中では、とある自治会の健康づくり推進員とか、須坂市の保健補導員とダブっちゃった。話が広がりすぎちゃうので割愛するけど、共通するのは「まずは自分のことから」という視点で動いているということ。

プロがバックアップをする

そして防災キャンプ当日、どんなにしっかりと下調べをしたつもりでも何かしらの不足がでてくる。「あれ?テントの建て方がわからない」とか。今はYoutubeで検索すればたくさんhow to系の動画が出てくるから、テントの建て方をすぐに調べることが出来るのかも。でも動画見ながらだと四苦八苦しそうだよね…。それがなんと、今回の防災キャンプには一緒にテントを建ててくれる方がいたんだな!「知っている」のと「できる」のは全然違う。「風が強くて困ったなぁ…」と言ったらすぐにこんなテントを建ててくれたんですよ!もう!!びっくりしませんか!ねぇ!(当日編参照)

実は今回のイベント、キャンプや被災地支援のプロがバックアップしていたんです。この安心感はハンパなかったと思う。今回割と気軽に参加された方もいたそうなので、この方々のサポートがなかったら参加のハードルが高すぎて「無理…。」ってなっていたと思う。プロのみなさんさすが!そして行政も含め、専門の組織が割といい具合に巻き込まれていた気がする。

以前ヤールーキャラバンのスタッフをした時もそうだったけど、実を言うと今回もプログラムが不完全な状態だった。余白が多かったと言うのかな…?プログラムに関わる人たちそれぞれが、めちゃくちゃ考えて動いてその場でどんどんカタチを創り上げていく、そんなやり方だった。わたしはこれまで、プログラムというものはキチンと完成させてから世に出していくものだと頭のどこかで思っていたから、最初は若干もやっとすることもあった。でもこのやり方でやってみると、みんなを巻き込んで動かざるを得ない。まだうまく言語化できないんだけど、すごく興味を惹かれている動き方。

一番気になったのは、食に関するあれこれ

わたしは食に関することに興味があるので(管理栄養士だからなのかもしれない)、そこがいろいろ気になっちゃった。まずは熱源。今回は恐れ多くも「熱源は甘えよう」と初めから決めていたので持参せず。そこで気づいた事がいくつか。

①カセットコンロやシングルバーナー(CB缶)のコンロの火力が思ってた以上に弱い

そもそもカセットコンロというものを数回しか使った事がなくて、火力のイメージがつかなかった。家庭用のコンロよりは弱いんだろうな、くらい。でもそこまでしか考えてなかった。キャンプで料理といえば、かまどに薪をくべて料理をした記憶しかなかったので、この時点ですごくギャップがあったのかも。

②火力が弱いということは、一回に占有する時間が長くなるということ

個々に熱源を確保できていれば問題ないのだけど、今回わたしは恐れ多くも熱源を持参せず。ということは、参加者で順番にシェアして使うわけです。わたしの頭の片隅にあったかまどのイメージそのままであれば、きっと火力も強いし、大きさによっては同時調理も可能。でも実際にはカセットコンロをシェアして使う状況。参加者の多くはお湯でボコボコと温めれば調理OKなものを持参していたようなので、お鍋の大きささえ許せば同時調理も可。でもそのお湯が沸くのが意外と遅い。

対してわたしは自分の熱源を持ってないにも関わらず、アルミ鍋での調理を強行したわけですね。当初は野菜を炒めてから煮込もうかと思ったけどそれは即やめた。なんか非常に申し訳なかった。しかも当の本人はそのアルミ鍋を別の方にお願いしてマッサージを受けてたわけです(当日編参照)。そりゃ生煮えでも気にせず食べちゃうよね。

まぁ、加工肉を使ったのでお肉が生なわけじゃないし、衛生面も考えて準備してたからそこは問題ないと踏んでたのもあるけど。

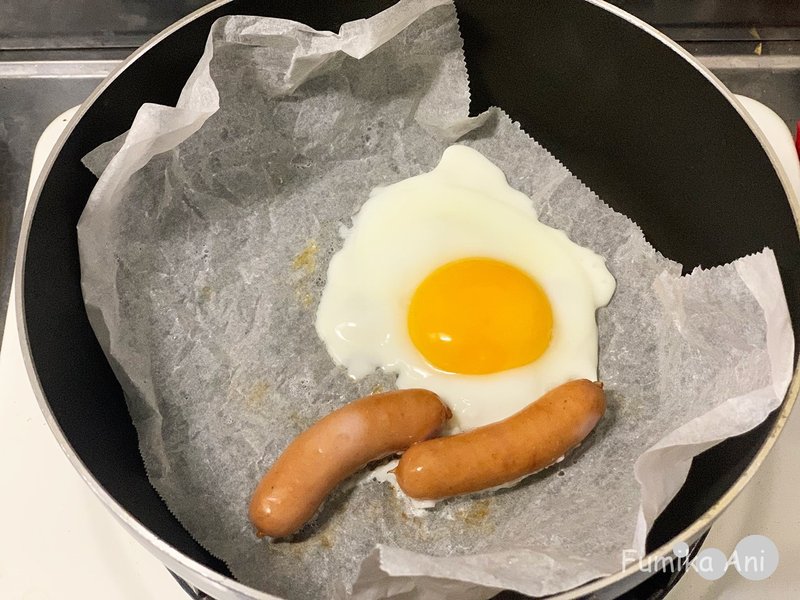

わたし普段は野菜を弱火に放置した調理法を取ることが多いんだけど、それをやる勇気はなかったなぁ。今回、食品の持ち帰りが多かった理由は、コンロをわたしひとりが占有する時間が長いのはダメだな、と思ってチャレンジするのをやめた料理があったからです。持ち帰った食材は予定していた調理方法を半分試しつつ、美味しくいただきました。クッキングシートを引けば、アルミ鍋で目玉焼きもイケるんじゃない?と思ってたんだけど、自宅ではうっかりフライパンでやっちゃった。

熱効率が違うから、今度アルミ鍋でちゃんとやってみる。今回は焚き火NGだったので実現することはなかったのだけど、熱源の確保さえできれば(ドラム缶とか?)シンメーナービで料理する文化は強みかもしれないなぁ、と思ったりもした。

次は絶対に自分用の熱源準備する!と思ったので、このポケットストーブがめっちゃ欲しくなった…。畳めるの、良くないですか?

他にも気になったのが水源と衛生面。今回使わせてもらったシェアキッチンって、こんな感じでした。

えっ、写真全然撮ってないから伝わらない!ごめんなさい。簡単に言うと、テーブルがあって、コンロがあるっていう非常にシンプルなつくりでした。このテントの後ろに水飲み場があったのと、ウォータージャグを置いてた気がする。学園祭とかお祭りで出店したことがある方はわかると思うけど、それに近いのかも。あっ、誤解がないように!!担当の方は衛生面を気にしている様子だったし、もちろんキレイに使われていました。この写真だとごちゃっとして見えちゃうけど、ちょうど取材を受けていた時の写真なのであしからず。

このシェアキッチンを見て、担当の方からのコメントを聞いて「そういえば栄養士って食品や栄養のプロだけど、衛生管理のプロでもあるよな〜」と思った。そこに栄養士がサポートで入れたらいいんじゃない?ちょうど食品衛生に関するツイートをいくつも目にしていたし…。でも食品衛生って分野自体が世間にはあんまり認知されていない分野かもね。

「栄養」のことばかり考えていると世界が狭くなってしまうけど、外の世界に出て「栄養士のフレーム」が見える瞬間はすごく好き。わたし頭の中でなんでもかんでも情報をリンクさせてしまう思考回路を持っているからなぁ、そのせい?アレとコレとがつながる瞬間が楽しい。楽しいだけで終わらせちゃだめだけどね。

1泊2日の防災キャンプ、参加して満足!でも全然足りない!

防災キャンプに参加して得た情報の量が、ハンパない。ひとつひとつ振り返ればきっとまだまだたくさん出てくる。思い出せば思い出すほど、新たに考えることが止まらない、そんな体験をしました。あっ、そう、今回は書ききれなかったけど、食材のローリングストックのこととか。とにかく参加してよかった。なによりも、雰囲気が良かった。参加したことでちょっとシビアになってしまった方もいたようだったけど、わたしはだいぶ楽しめました。でもこれで満足できたか?お腹いっぱいになったか?と自分に問うと、全然足りない。もっともっと知りたい、やってみたい!という気持ちが高まる感じ。自分のサバイバル力をもっと強化したくなった。

運営側として関われたのもよかったなぁ。まだ何も考えてないけど、わたしが主体になってなにかイベントを起こすとしたら、こんなワクワクがとまらなくなるようなイベントを打ちたい。余白って大事だな、と改めて思いました。

関係者のみなさん、本当にありがとうございました!

さすがにそろそろ終わります。長すぎる!でもそれくらいおもしろかったよ、防災キャンプ。今回初めて書いてみた参加レポ、うまくできたかどうかはわからないけど、アーカイブ化すると決めて参加したのは良かった気がする。特に今回の感想編は何度か自分でも読み返しそう。それだけでもアーカイブの意義あり、だなぁ。

こんな長々とした文章を最後まで読んでいただきありがとうございました。また何かおもしろいことにチャレンジしたら参加レポ書いてみま〜す。

更新履歴

▼2020.1.30

冒頭にこのnoteの説明を追加。一部、表現を変更。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?