遠くのファンタジー。

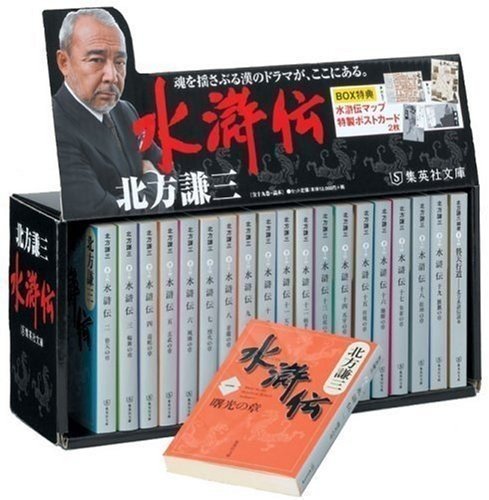

「2巻まで読んで、おもしろければ……あとは一気です!」

そんなふうにおすすめされて読みはじめた、北方謙三版『水滸伝』。これがまあ、まんまと引っかかってしまったというか、ひさしぶりにページをめくる手がとまらない快感に酔いしれています。全19巻のうち、まだ6巻の途中なんですけど、なんならもう、これ以上を読み進めるのが嫌だったりします。だって、せっかく好きになったあの男やこの男が、たぶん死んじゃったりするのだろうから。それくらい、どっぷり北方水滸伝の世界にはまっています。

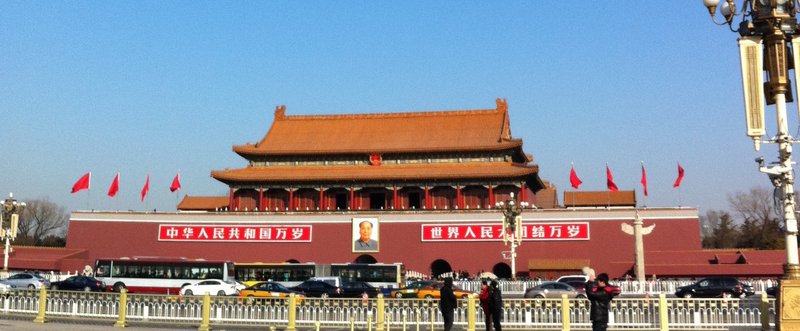

それにしても、どうして日本人はこんなにも中国歴史ドラマが好きなのか。

『三国志』に『項羽と劉邦』、それから『水滸伝』。最近でいうなら、マンガの『キングダム』もそうですよね。人名もおぼえにくいし、地理や民族の話もあんまりわからないし、国の諸制度も違うし、読むにあたっての障害はたくさんあるはずです。けれどもなぜか、引き寄せられる。信長や秀吉よりも、興奮したりする。

これって答えは簡単で、単純に「距離」の問題だと思うんです。

たとえば「宮本武蔵という剣豪が、取り囲んだ50人の刺客をなぎ倒した」という逸話があったとします。読んだぼくらは、間違いなく「うっそだあー」と思っちゃう。時代劇じゃないんだから。マンガじゃないんだから。5人ならまだしも、50人はさすがにオーバーだよ。と思っちゃいます。

ところが「そのとき関羽は、太刀のひと振りで50の首を撥ね上げた」みたいな描写に出会ったとき、ぼくらは「関羽、マジやべえ」と思っちゃうものなのです。身長2メートルを越す大男が壁を飛び越えたり、そいつが馬を持ち上げたり、岩を拳で叩き割ったりしても、「こいつ、マジやべえ」になる。

国と時代が遠く離れていくほど、空想の占める割合が大きくなり、「ありえない話」は「ありえる話」に姿を変えていく。フィクションの「F」が、ファンタジーの「F」に染まっていく。だから逆に、三国志を実写で映像化しようとしても、しらけてしまう。あそこに登場する男たちは人間ばなれしたバケモノばかりでなければならず、とても普通の(人間である)俳優さんが演じても、演じきれるものではない。俳優さんが演じるべきは、むしろ等身大に近い日本の戦国武将なのです。

遠くのファンタジーと、近くのドキュメンタリー。

ぼくにとっては、ドストエフスキーが描く19世紀のロシアも、SF的なファンタジーに彩られている気がします。