新平野炭鉱(佐賀県)の面影

佐賀県唐津市相知町平山上、古くは江戸時代、明治から時代を追って採炭が行われた佐賀県央の相知、資料を手元に散策すると高い杉の並木に覆われた炭鉱の遺構を目にすることができた。

県道32号線より脇道を通り、旧岩屋新岩炭鉱(高倉鉱業㈱)の鉱業所跡を横に一本道を進むと、道路の舗装は落ち葉に代わり、やがて杉の並木が覆い茂る山間に進入する。

背の高い杉が無尽に生い立ち、一帯を木陰が覆う山の斜面に、見るからに人工の構造物が忽然と姿を現した。

近寄ってみてみると、ポケットのようだ。採炭した石炭を上部から積み、下部に設えた孔から払い出す施設だ。下部の穴には蓋の跡だろうか角材の枠が取りついたままである。四角い枠に逆三角形をしたコンクリートの槽が幾何学的な様相を成している。取り囲む杉の木立が用途を喪失してからの時間の経過を感じさせる。

ポケットの側にもう一つ遺構が遺っていた。セメントで造られた枠だ。おそらく巻上機を設置していた基礎であろう。枠の溝の部分に巻上機の大きな歯車が収まっていたはずだ。枠の上面には太い鉄筋の端が見える。機械を固定するアンカーボルトだろう。

ポケットと巻上機の基礎は、堆積した植物の枝葉に埋もれつつもきれいに姿を遺していた。これら以外に目立った遺構は見当たらなかったが、その痕跡はここで採炭が行われていたことを如実に表す貴重な遺構であることに違いはない。

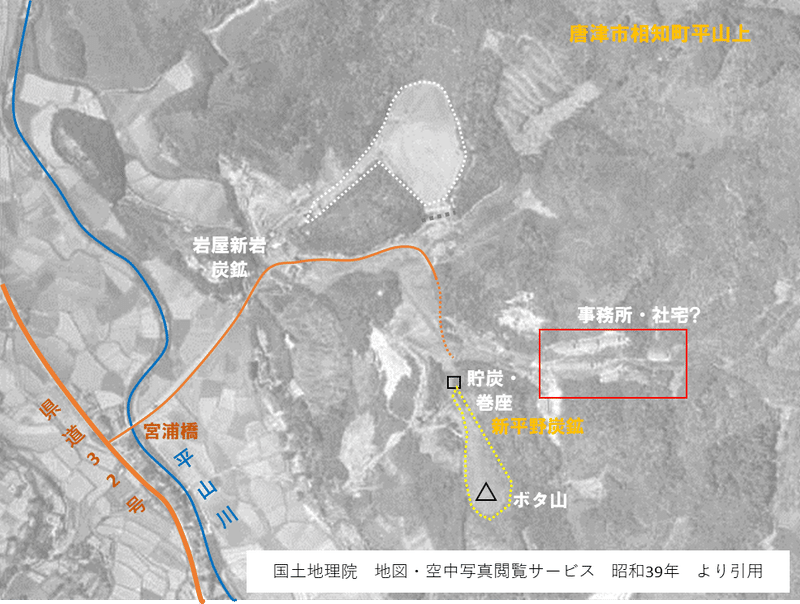

文献に開坑は昭和34年で会社は里山炭鉱㈱とあった。閉山は昭和39年で、閉山時の従業員数は70名あまりと、規模としては小炭鉱の類である。閉山後10年以上たった航空写真を見ると、ボタ山の姿がはっきりと確認できる。またボタ山のそばに現存するポケットの姿もかすかに確認できる。ボタは土木建築用の土砂として採取されているように見える。

開坑が石炭産業の斜陽化が進む昭和30年以降とあって、一時の石炭価格の上昇による利益を狙った短期短命の炭鉱だったようだ。

昭和34年 里山炭鉱㈱より新平野炭鉱開坑

昭和39年 閉山

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?