もう一度、ジャズ− 批評を読む楽しみ

ここ何年か、ジャズをまた聴くようになった。周辺でジャズの話の出ることが多いことや、ミースの即興性についての話を時々思い出す等々の影響だろうか。あるいは、しばらく前にそれまで遠ざけていたCDを聴こうとして探したけれど見つからず、LPレコードで聴いてから、案外とジャズのレコードも持っていたことに気づいたせいかもしれない(LPレコードとジャズは、色々な意味で好相性ではあるまいか)。

夏の間は、夕方食事時前後に聴くことが多かった。できるだけ大きい音量で(と、言ってもたかが知れている。ま、この時間は少々大きい音で聴いてもクレームはないのだ。念のために、直接確かめた。でもこれからの季節はどうだろう、夜が早くなる。ちょっと不安)。

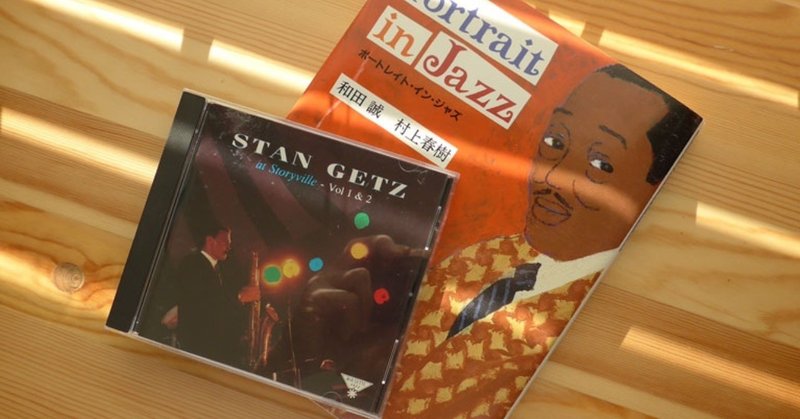

たまたま、村上春樹の「ポートレイト・イン・ジャズ」を読んでいたら、スタン・ゲッツの項で、「スタン・ゲッツこそがジャズであった」という一文が眼に入った(何度目かでも、初めて読むような感じで読めるのは、年取った効用)。続けて、彼の好きな小説家としても知られるスコット・フィッツジェラルドこそが小説であるとする理由と共通することとしてこう書く。

「彼ら二人の作り出した芸術に、いくつかの欠点を見出すことはもちろん可能である。〈中略〉「しかしそのような瑕疵の代償を払わずして、彼等の美しさの永遠の刻印が得られることは、おそらくなかっただろう」。また、「ここに含まれている何もかもが、あらゆる表現を超えて素晴らしい」とも。

さらに、『at Storyville Vol.1・2』におけるゲッツの「演奏は見事だ。それは天馬のごとく自在に空を行き、雲を払い、目を痛くするほど鮮やかな満天の星を、一瞬のうちに僕らの前に開示する」と。この他にも、彼が受け取ったことを美しいイメージの言葉で綴っている。大変な褒めようです。

ちょうどCDがあったので、聴いてみた。即興性、速さの他、集中力はいざ知らず、内に向いているように感じられたのは、どうしたことだろう(もしかしたら、僕だけだろうか。ま、相性やそれまでの経験もある)。以前、黒田恭一に触発されて、「ジャズという音楽は、個性を発揮するがゆえに、同時に自然と他者のプレイを尊重する姿勢が求められるのでは」と感じたので、そう書いたこともあったのだけれど。

CDで聞いているせい、あるいはオーディオ装置の性質や能力のため、ということはある?というのは、ちょっと、クール、文字通り外に向かって迸るような熱さが感じられない、あるいは内に秘められた冷たい熱気というような気がしたのだ。たとえば、チャリー・パーカーとディジー・ガレスピーの演奏のような熱や激しさ、それらの交換、すなわちジャズの醍醐味の一つ、といったようなものは感じにくかったのだ(聴いて、ただ感じたままを書いているだけなので、わかってないなあ、と呆れる人もいるかもしれないけれど)。

これからはできるだけレコード(今さらですが、念のために付け加えると、直径30センチのヴィニル盤)を積極的に聞こうと思っているのだけれど、以前に書いたように、こちらもなかなか簡単にはいかないのだ(やれやれ)。

ところで、村上の評には、上でも触れたように、具体的な記述はない。小林秀雄の有名なモーツァルト評、「モオツァルトの哀しさは疾走する。涙は追いつけない』と同じように。代わりに、美しい印象を記した言葉が並ぶ。

でも、僕は彼の批評を楽しみ、教えられたし、彼の耳と手が描き出した美しいイメージに好奇心を刺激された(たぶん、これが批評を読む楽しみの最も大きな醍醐味の一つではあるまいか)。何より、自分と違う「他者」の存在を教えてくれる。そして、もしかしたら、いつか、同じような経験をするかもしれない。

今、少しだけお酒を飲んで、村上の示したイメージを思い出しながら、聴いているところ。

ま、こうして音楽や本を楽しみ、できるだけストレスを貯めないように心がけて、あとは自然の摂理っていうものに任せよう。できるだけ楽しんだり、嬉しかったりする場面を作ろう、と思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?