岩砕<いわくだき>と蛇砕土<ヘビサイド>(第一章)

そしてあの事件から8年が経過した1908年、

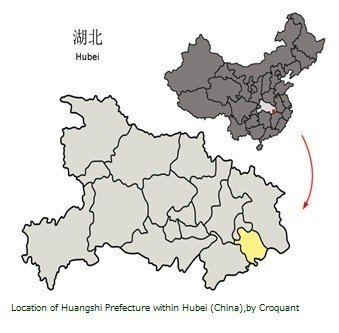

ここ中国の湖北省に位置する

鉄鉱資源の豊富な大冶鉄山(だいやてつざん )では

1900年の義和団の乱後にドイツ帝国によって不正占拠されたあと

その八年後までに秘密裏に製鉄所が建設されていた。

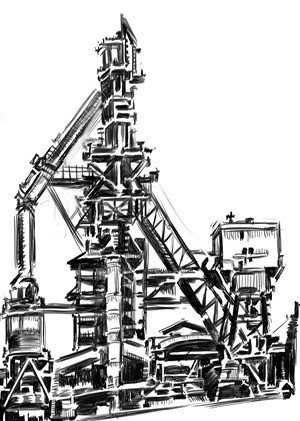

この大冶《だいや》製鉄所はすでに不気味な音と蒸気を伴いながら高炉は稼働を始めていたのだが、

ここであるトンでもない事件が発生する。

「グワァああああああッ!

ん目がぁーっ!!

目がぁーッ!!!」

溶鉱炉近くで作業員の叫び声が上がる。

「 これで今月に4人目です、所長。」

チェック表を片手に白衣をまとい、

眼鏡をかけた紳士風の男が

冷静にそう告げる。

「 原因は一体何なんだ、

理論班チーフのマックス君。

パルスかなんかのせいなのか? パルス、パルス!」

ツナギを着たヨリー所長と呼ばれるハゲ頭の男が

苛立たしげに聞き返す。

「 ただの目の「日焼け」―

…………

だがここの大陸のは特に強力です、

……原因としては確かに電磁パルスに近くはありますけどね。

それだけのせいではありません。」

さっきの科学者風の男が

自分の目を指差す仕草をして説明する。

溶接工などの作業員では高温の物体を見る事が多く、

その紫外線によって「目」そのものが日焼けしてしまって

苦しむ羽目になることが多々あるのだ。

「 今までの製鉄事業でもこんなことはかつてなかった。

これでは炉の中の温度を測る事すらままなりませんよ。」

「 チラッと炉心を覗き見ただけで

この火力と規模ですから、

こんな事では従来の熟練工の勘と目に頼る温度の測り方では

もう19世紀以来の伝統的な製鉄業は原理的な限界を迎えているのかも知れません。」

やれやれといったポーズで科学者は説明を終える。

かといって温度計を直接アツアツの炉の中にぶち込んで温度を測るワケにはいかない。

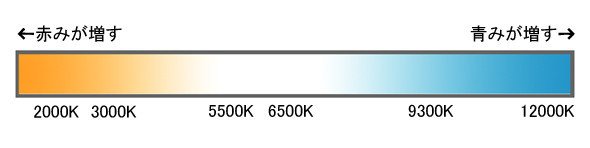

なんとか垣間見える空洞放射の光の色、つまり電磁波の周波数や波長から逆に計算して温度を推定するしかないのだ。

「じゃあ、作れ。今すぐ作れ。

触れる事なしに光の色を見るだけで、光源の温度がわかる魔法の温度計を」

強引に所長は命令する。

「 そう、簡単にいきませんよ。

なにより難解な熱力学と電磁気学の融合化が必要ですから」

科学者は無茶な注文に辟易し、なんとか説明しようと励む。

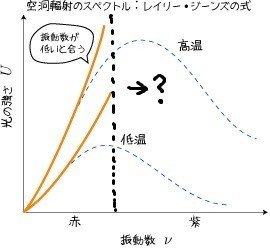

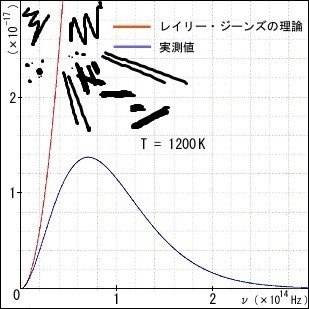

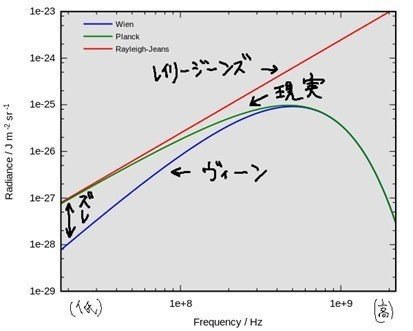

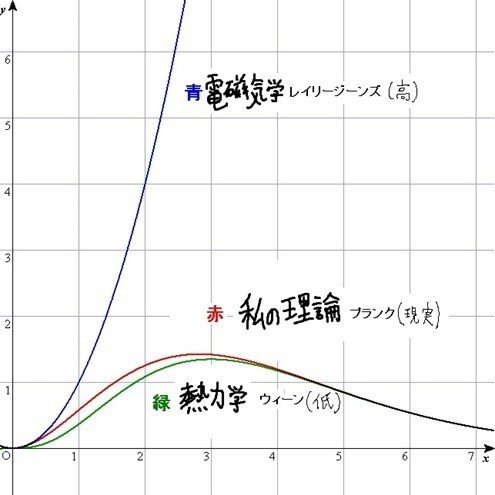

「ただ今現在、使用しております公式としては……

「レイリー・ジーンズの法則」

と呼ばれるものですが

![]()

科学者が手元のノートにでっかく式を書いてみせる。

「どういうことだ? さっぱりだ、」

ヨリー所長はワケがわからんといった様子で投げ出す。

「 ハッ、それがですねその……

この数式は現在の状態の

溶鉱炉ならば温度のスペクトル分布が一致しますが、

これ以上本格的に稼働して高周波に上げるとなると

指数関数の爆発により、

![]()

「紫外発散」と呼ばれる事態が発生しまして、

つまりは高周波電磁波の

光が無限大の強度にまでなってしまうんです!」

(Kは絶対温度ケルビン、273K=0℃。1200K=1473℃)

科学者はさも驚愕の事実のように話す。

「なっ、ぬわぁニィッ!

無限大だとぉぉッ! そんな馬鹿な!?」

ヨリー所長が大袈裟にリアクションしてみせる。

「 って、そんなワケあるか! このバカ!!」

その後にノリツッコミだ。

「 そんな理論が本当に正しいのならば、

暖炉の側に座っただけで焼け死ぬようなもんではないか!!

何かの間違いだろう! 全く、これだから

理論家は机上の計算ばっかりしおってからにまるで役に立たん。」

ヨリー所長は理解できない理論屋に対して皮肉を隠そうともしない。

「ま、まぁ最後まで話をお聞きください、

この公式はあくまで低周波の領域で成り立つ「近似式」なのです。

こんな無限大の発散が生じてしまう理由は何かというと、

要は閉じ込められた光のように

電磁場の「波」を計算した場合、

いくらでも分割して高周波の波動を考えられてしまうからでしょう。

だからエネルギーが上がると炉の中にどんな周波数の波が

どのくらいあるのとかが、全くわからなくなってしまうのです。 」

図をかいて説明する科学者。

「実はこの式は

「エネルギー等分配の法則」

という前提の元に成り立っており……

つまりそれは自然はえこひいきをしないという

古典物理学の原則であります。

そもそも熱放射とは物質分子にエネルギーが

与えられてより活発に動き出す現象でしょう?

人間にたとえて言うならば、

エネルギーとは賃金のことです。

人と同じで、毎月きっちり

給料をあげればちゃんと働いて

くれるのと同じようなことですかな。」

あんまり話を聴いていなさそうな所長に対して

わざわざその科学者は人間に例えてまで

一生懸命に説明する。

「もちろんヨリー教授様は

皆に給料あげてますよね。」

所長の反応が薄いので

ふと思った疑問を質問してみる。

「もちろんだ、経営者として当然の事ではないか。

しかも賄賂をくれた働きに応じて

役職も用意しておるわ。」

「え?」

さらっと二言目にトンデモない言葉が出たので

思わず間抜けな声を出してしまったマックス。

「 どうだね?

このやる気の出る昇進制度は、」

本人はいたって正しい事をしてるつもりで

さらさら隠す気も無いらしい、

「 ………………………………

まぁ報酬の話はともかく………………」

とにかくこの問題発言に対しては

これ以上触れない方が良い気がした。

放っといて話を進める。

「 問題は現実的にも

そのエネルギー等分配の法則が

破れてきているということなんです。

もしや現在の物理学の修正すら必要になるかもしれない。

…………さっきみたように今のレイリージーンズ法則では周波数が

高くなると計算不能になってしまいますが、

ご心配なく……

まだ他にも使える公式はあります。」

さっきの数式を書いたページを

くずかごに捨て、今度はまた

あたらしい公式を書いてゆく。

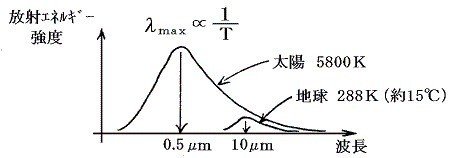

「これが、『ヴィーンの変位側』と呼ばれる経験則でして……

![]()

という形になります。」

示し終えると意外に、

珍しくあの所長が喰いついてきた。

「おお!さっきのよりは簡単ではないか!?

このくらいならワシにもわかるぞ! 結局は単に、

波長が温度に

反比例するということだろう?

それは温度が上がれば上がるほど

波長が小さくなる、

つまりは逆に振動数は高くなるということだ。

![]()

振動数ν×波長λ=光速c

例えば、

赤外線 > 赤 > 黄 > 白 > 青 >紫外線

といった色スペクトルの具合にな。」

所長なりの経験だけからでもそれなりに理解したらしい、

一般に温度が高くなってゆくほど青白い色になっていく、

夜空の星とかを見上げてみても赤い星は温度が低くて、

白っぽい恒星の方が表面温度は高い。

つまり電磁波でいえば周波数が上がって、

波長が小さくなるのである。

「 それだけそうと分かればさっさと

燃料投下だ。バカタレ!

もうノルマに間に合わんだろうがこのクソが!!」

これだけ納得した本人はもうこれでなんとかなると思ったらしく

とにかくボタンを押したがる。

「 ええ!?いきなりですか?

しかしまだこの理論には

続きが…………

そんでもって確かにこのウィーン法則を使えば高周波領域では一致する事を示せますが、

今度は逆にレイリージーンズ法則で再現できてた低周波領域とのズレが出てきていることが報告されています。

事前に実験しないとそれはもう

未知の領域は危険ですし、

それに比例定数もまだ

求まっていないのですよ。

いいですか。

データが、とにかくデータが絶対的に足りない……

………………………………」

まくたてる科学者マックスの反対を押し切って

まるで所長ヨリーは聞く耳を持たない、

「ええい、黙れ!

机上の空論をゴチャゴチャと、

私の立場というものも考えろ!! マックス!

いいからやれ!」

ポチッとな・・

ついに所長は製鉄所の本格稼動のボタンを押してしまう。

だがベルトコンベアはすこし動いただけで

すぐに止まってしまった。

「 な、なんだなんだ!?

何故止まる?!」

戸惑いの表情を隠せない所長、

その時、一人の職員が駆け込んでくる。

「 大変です! 所長!! どうやら鉄鋼山はともかく、

炭鉱開発の方に遅れが生じておる模様です。

どうも岩山の寺院に住む坊さんのヤツらが

居座って立ち退かない様子で、

それに乗じて炭鉱労働者らや

囚人の者までストを起こし出す有り様で……」

職員の状況報告を聞いた科学者マックスはホッとした。

「 だから言ったでしょう、

まだ準備不足ですってば。

みてくださいよこれ、862度。

まだ千℃にも届いていない……

って、僕の話聞いてます?」

これ幸いとばかりに科学者は

所長を説得しようとするが

まるで聴こえていないようだった。

「 ううむ、

なんて揶揄しき事態だ。

ワシとしたことが肝心の燃料が

まだ足りん事に気がつかんかったとは……」

自分の不甲斐なさを嘆くように呟くヨリー教授

「 何をやっておる!!

いいからありったけの燃料もってこんかい!

どんな手を用いても構わんッ!

我らが帝国軍の名の元にそんな下らん地元民など踏み潰してしまえ!!!」

苛立たしげに拳で机を叩きつけて

命令を強要するヨリー。

「しかしですね所長、アイツら修行僧らは中国拳法とやらの達人らしくて

どうも不可思議な魔術を使用するだとか。

なんでも千の岩山をも砕く雷使いだとか言う噂があってですね……、

「そんな事を信じるなんて、お前は一体何を言っとるんだ。

それでも政府から派遣された一端の工学者か?

それでも奴らが動かないってんならこちらにも秘密兵器がある。

行け!出動だ!!

工学班の開発した新兵器、パケットホイール掘削機よ!!。

我がドイツ帝国の科学力は世界一ィィッ!!! ひねりとばせ、」

所長が高らかに号令をかける。

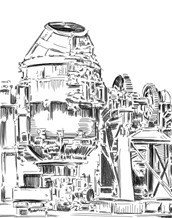

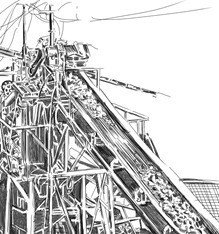

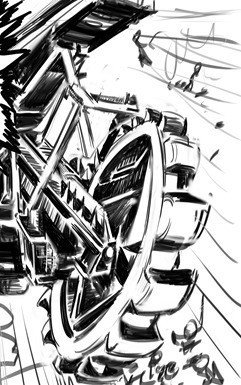

すると製鉄所の側にある大きな倉庫の奥から現れて来たのは、

超巨大な大車輪とベルトコンベアーを持つ掘削機械だった。

まるでそれは山ひとつを喰らいつくそうとする怪獣のようだった。

ヨリー所長はそのモンスターマシンに部下ともども操縦席に乗り込んで出動させた。

そして製鉄所を一旦離れて北の撫順<ぶじゅん>の炭鉱へと

パケットホイール掘削機は不気味な音を立てながら迫ってゆく。

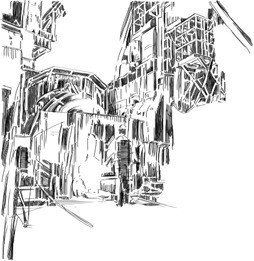

現場ではバリケードが築かれ、労働者たちがストライキを起こし。

修行僧らは上の岩山の方で座禅を組んで平静を保っている。

皆、断固として動かない意思だ。

現地住民の炭鉱労働者たちはヨリー所長の汚職とタダ働き同然の賃金で働かされるのに激怒し、

寺院の僧侶たちはこの神聖な山々を開発するのに反対だったのが、

占領者たちに対しての抗議運動として手を結んだ形だった。

だがそんな強い思いもこの怪物機械にかかれば、

いともたやすく突き崩された。

「なんだあの大車輪タワーは?!

こっちへ向かって来るぞ!!」

突然、目の前に現れた巨大機械に炭鉱労働者たちは慌てふためく、

「ワアアッ!」

「ぎゃああっう!!」

「これではまるでアレは巨人だ、喰われる!。」

容赦なくパケットホイール掘削機は炭鉱へと突き進む。

うず高く積み上げたバリケードはいとも簡単に薙ぎ倒され、掘削機に巻き込まれた何人かの人肉が飛び散った。

人間をまるで掃除機のように吸い取ってバラバラにしながら進んでゆく。

「うわはははぁッ!我がパケットホイールの威力はまだまだこんなもんではないぞ!!

行けッ!採掘開始だっ!!! 寺など取り壊せっ、」

その掘削機は地面を砕き、崖を削り、この地響きで寺院は崩れて僧侶たちまでもが次々と岩山から落下してゆく。

ヨリー所長はこの地獄絵図のような景色を見て大笑いしながら掘削機で突入する。

「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏……!」

わずかな念仏の呟きもむなしく土砂崩れにかき消されていく、

「ドイツ軍に逆らったものは誰一人生きて返さん!

我ら高等なゲルマン民族が野蛮なアジア人なんぞにナメられてたまるか!!」

掘り返された土が投石機の石つぶてのように逃げ惑う住民たちの町の上に降り注ぐ、

しかし、町が飲み込まれるかと思った直後、

どゴォーンんぉぉぉぉッ!!!

一発の雷が落ちた。

いや、空に"上がった"と言う方が正確かもしれない。

全てが一瞬にして光と音に包まれた。

その巨大大車輪はフリスビーでも投げるように山奥へ吹っ飛んで砕け散り、

後には感電して焼け焦げた残骸だけが残り、ドイツ軍たちの大部分は下敷きになった。

助かった炭鉱労働者たちも何が起こったのかさっぱりわからない。

「ピーヒャラ、ピーヒョロうっせえんだよ。

騒音どころじゃねぇ、

昼寝も出来やしねぇ。

いつから政府は暴走族になったんだ? ああん?!」

土煙の中から姿を表したのは歳25ぐらいの青年だろうか、

ほとんどボロ布のような修行服に身を包み、手足には包帯を巻いて背中には国旗のようなマントを背負っている。

落雷が直撃して大車輪タワーが崩壊したのにも関わらず、青年は無傷で何事も無かったかのように歩き出した。

「おい、そこの君危ないぞ! 今すぐそのモンスター機械から逃げなさい!!」

これ幸いとばかり、今の内に避難する炭鉱労働者たちの一人は

命知らずなその青年を止めようとする。

「い、いや待て?アレは御李婆[オリバー]さんのお弟子さんっ!?

まさかこれが噂の技『岩砕き』っ……?」

しかしやがてその人物の正体に気付いた周り者たちが騒ぎ出す。

青年はそんな声なぞ気にも止めずに大破した掘削機へと歩み寄る。

「ハァ、ヘあッ……!?

なんだなんだ、一体何が起こったんだ?」

さっぱり状況の飲み込めないヨリー所長。

必死の形相でなんとか掘削機の残骸から這い出る。

「ああ、なんて事だ!こんな時に落雷だなんて運が悪い、」

朦朧とした意識で周りの状況を確認したヨリー所長はこの原因を自然現象の落雷のせいだと結論付けた。

いや、そう信じたかったのだ。

まさかこんな自然災害規模の現象をたった一人の人間が引き起こせるハズが無いと……

「………………置いてゆけ……」

青年はヨリー所長に向けて静かにそう告げる。

「なッ、なんだテメエは!?

若造のくせにこの我輩に向かってなんて口のきき方だ。」

警戒したヨリー所長は懐から銃を取り出し、ゆっくり近づいてくるその青年に向かって銃口を向ける。

「置いてゆけ、この地で手に入れたその鉄製品も全部だ。」

青年は何一つとして怯む様子も見せずにそう言い放った。

「…………は?

何を言っている、

この銃が見えないのか?

と、止まれ!

これ以上近寄るんじゃねぇええーっッ!!」

一向に止まろうとしないその青年に対して恐怖のようなものを感じたヨリー所長は

焦りながら引き金を引きまくる。

バあゥン、バウン!!

「聞こえなかったのか?鉄は全部置いていけって、こいつは警告だ。じゃねぇとー……」

銃声が響き渡るがどれも当たらない、

それどころか相手は平気で喋りながらさらに近づいて来る。

一瞬、弾が当たらないのは何らかの力で弾道が曲げられたからのようにも見えたが、

ヨリー所長の銃を持つ腕が極度に震えているせいかもしれない。

「爛れ死ぬぜ?」

青年はゆっくりとこの全弾を撃ち尽くした銃を左手で掴み、所長とゼロ距離まで詰め寄るとそう呟いた。

その瞬間、青年の右手が高電圧スタンガンのように鈍く光り、誘電された銃は暴発して所長の右腕は蒸発するように弾け飛んで消失した。

ぎぃよえええええええええぇぇっッ!!!!!

激痛にもだえ、のたうち回りながら

必死の形相で逃げる将校。

「こ……こんなッ!? 馬鹿な!? 何の道具も使わずに放電現象が勝手に……ありえない!!」

驚愕の表情で開いた口が塞がらないヨリー所長。

だってその青年はどう見ても素手で電気を操ったように見えたからだ。

「たっ、退却だ! 退却ーッ!! 早くトロッコを出せ」

動ける部下がなんとか急いで所長を担ぎ込み、生き埋めになった者たちを置き去りにしてやっとこさ列車が動き出す。

ヨリー所長は獲得した後の石炭を運ぶ為に列車も用意していたのだ。

だが青年は少しも焦る様子はなく、ただ変わらずにスタスタと歩きながら追いかけてくるだけだった。

「こっ、このバケモノめ!どんなインチキ手品を使ったか知らんがこの借りは必ず返すぞ!

今に見てろ、」

ドロドロに溶けた右手をかばいながら喘ぎ声ともとれる悪態を吐きまくるヨリー所長。

「実はここら一帯の岩山には大量のダイナマイトを仕掛けた!

何もかもバラバラにしちまって後で採掘しやすいようにな!

これっでおめぇらの寺院も住居も粉々だ!! とっとと立ち退かん貴様らが悪いのだ! うわはははーッ!!! ポチッとな、」

列車が進行して距離が開いたのを見計らってからヨリー所長は爆破装置のスイッチを押す。

ドガガガァーン!!!!ッ!

爆薬が炸裂し、頭上の巨大な岩山がゆっくりと崩れ落ちてゆく。

「も、もう駄目だぁーっ!!あんな土石流以上のもんが落ちてきたら、どこへ逃げようとこの村は壊滅だぁーっ!!ッ!!」

地元民たちがあわてふためき逃げ惑う。

「・・・・あの話だっけ、この話だったっけ?

んーどっかで聞いたようなお話だったよーな気がするんだが、思い出せねぇな。」

絶望のあまり、逃げる事を諦めた地元民の一人が上の空で関係ない事をブツブツと考えている。

「おいお前、さっきから何を呑気に言ってるんだよ!?俺ら死ぬんだぞ?!」

そいつの隣にいる男は気でも狂ったのかといわんばかりに叫ぶ。

まさに大岩が落下し出す直後にその雷鳴は轟いた。

空はまるでこの世の終わりかのようなどす黒い紅蓮に染まり、どこまでも逆巻き渦巻く。

それにあわせて青年は人間業とは思えない力で呼応するように天に向かって跳躍した。

「そうだ!思い出した!!童話でもあったじゃないか、この地に伝わる伝説を……。」

地元民の一人が言いかけたその時に

光と闇が交錯し、龍が現れた。双頭の龍が、

いや実際には雷の形がそう見えただけかもしれないが、それでも確かな[意思]を感じた。

ー800年の眠りから目覚めた猿は五行山の大岩をその拳で砕くー

「赤黒龍の岩砕き!!」

青年が腕を振り上げると

二匹の龍が体を重ね、岩をも貫く。

全体にヒビという亀裂が縦横無尽に走り、

粉々に砕けた破片が弾け飛んだ。

ーそれがこの土地に古来より語り継がれる伝説、

[我破破](ガババ)だ!ー

「ん、んな、んな、そんなバカな・・・ッ! こんな自然現象が偶然に・・・・ッ!?ありえない。

一体、何者なんだアイツは!!?」

落石が粉々に砕かれて、山の方へ打ち返されていく光景を車窓から目の当たりにして唖然とするヨリー所長。

そして、土煙の中からゆらりとさっきの人陰が立ち上がる。

「オレぁ今、寝起きで相当に機嫌が悪いっつってんだろーぉ……。

何をされても文句言うんじゃねぇぞ、」

気が付くと次の瞬間にはもう、その影は列車の先頭に飛び移っていた。

「ふーん、なかなか速いじゃないこのトロッコ。これが機関車ってヤツか、」

いともたやすく機関士をなぎ倒し、操縦席をメチャクチャに操作し始める。

「あれ? ブレーキってどれだっけ? まぁどれかイジればテキトーに止まんだろ。」

コイツはどうやら強烈な機械オンチらしい、

列車は止まるどころか急加速をして暴走しだす。

「チッ、これだから機械なんてワケわかんねー。もうぶっ壊しちまえ、」

雷鳴とともに先頭車両は丸焦げになる。

これで完全に列車はコントロールを失ってしまった。

それをただ後ろでやきもきしながら眺めていることしかできないヨリー所長たち。

「そういやこれも鉄の塊で出来てるよね?

言ったハズだよ、全て置いてゆけと。

獲ってった鉄は全部故郷に返してくれなくちゃ、」

操縦席に飽きたら次は貨物車の後方の魚雷型のタンクに手をかける。

「や、やめろ。止めてくれ!

そいつはまだアッツアツの溶解した鉄を運んでる途中の混銑車なんだぞッ!」

青年は一切話を聞かず、その混銑車の鎖を引き千切り、土台を足場ごとぶち壊す。

その時ちょうど列車は急カーブへと差し掛かっていた。

「オラぁッよ!!」

カーブを曲がりきれずに脱線して近くのボタ山に突っ込んだ列車からタンクが猛スピードで飛び出し、

終着駅の鉄鋼所へと吹っ飛んでいく、

そしてそれは高炉へとぶち当たり溶鉄がばらまかれた。

大爆発、大炎上、

それはまるで地獄絵図のようだった。

「ああ……

燃える、

燃える……。

ワシの

製鉄所が…………」

脱線して列車から投げ出されたヨリー所長は

なんとか起き上がって次に見た光景の衝撃に打ちひしがれていた。

ヨリー所長は膝から崩れ落ちて虚ろな目で炎を見つめている。

現実に目の前で起こった悪夢のような出来事を

まるで信じられず、もはや部下達の逃げ惑う悲鳴も

耳には入ってこない。

そのせいだった、

背後から近づいて来る足音に

気づけなかったのは……

「へッ?!!」

下を見るとフェンシングのような剣が自分の胸を貫いていた。

「ぐはッ……! まさかマックス……お前……」

刺したのはいつも隣にいたあの科学者だった。

「今までよく、お世話になりました。

我が師ヨリー教授…………

おかげで私もいい加減に貴公から卒業できそうだ。」

そのマックス助教授は

あくまでその紳士的な態度を崩さずに

冷たくヨリーの首元にそう告げる。

「きっ……、 キサマ……」

ヨリー所長は振り返る事も出来ずに

喘ぎ声を出すだけだった。

「今まで私からあなたにした説明は今や、全て古い情報だ。

私が貴方にわざと間違った計算法で物理現象を見せていたのさ。

八年前の1900年の暮れ、ベルリン物理学協会の例会に飛び入り参加した私は

ある完璧な内挿公式を発見した。

そして私は溶鉱炉の状態を近似じゃなく

全て数式で再現する事に成功したのだ!

スペクトル分布と完全に一致する公式をね……これが研究成果さ」

そう言ってマックスはヨリーの腹から無造作に剣を引き抜いた。

息も絶え絶えにヨリーは倒れてゆく、

彼の持つその血の滴る剣は指揮棒のような形をしていた、

「相反する二つの公式……

レイリージーンズ公式とウィーンの放射則、

同じ物理現象のはずなのに二つ別の公式があるなんておかしい。

そしてどちらも一部分しか合っていない……

だが私は遂に統一する事に成功したのだよ。

今回、わざわざこんなド田舎の植民地開発にまでついて来た理由としては、

後はただ決定的な実験結果が足りなかっただけなんでね。

この火力のおかげでまだ未知数だった「定数」を観測できたよ。

だから自分にとってはこの放射温度計によって

炉内に触れる事すら無く状態を把握し、

支配《ハッキング》することが可能だったのさ。

それこそ私の為だけの壮大な実験器具としてね」

その指揮棒のようなフェンシングの剣の根元には

何やら目盛りが付いていた。

どうやらそれで指し示したものは

離れた場所からでも光だけで温度が測定できるらしい。

「うぐぐ……

まさかお前

最初から……」

実質、ここの製鉄所の動きを

制御して支配していたのは

この男だったのだ。

「 まぁ、流石にあの小僧があれ程

成長しているとは思いませんでしたけどね、思ったより早かった。

やはり、あのオリバー氏のお弟子さんだ」

もはやヨリー教授には出血で意識が朦朧として

何を言っているのか聞き取れなくなっていった、

「さよなら……

ヨリー教授♡」

そう言ってマックスは今まで着ていた白衣を脱ぎ捨てる。

下にはいかにも高級そうな紳士服と蝶ネクタイを身につけていた。

「悪いね、所長。

でもそもそも実際、物理学者は白衣なんて着ないんでね。

実験屋でもツナギがせいぜい、ましてや我ら高尚な理論屋には元から制服なんざ存在していないんですよ。」

所長が出血多量で意識を失ってゆくが、

周りの部下たちはこの大火事で誰もが

逃げるのに必死なので誰も気がつかない。

「もうここでの私の目的は達した。

後は野となれ、山となれだ。

事後の跡地はあの貪欲な日本軍にでもくれてやるかな…………」

そう言って残ったマックス助教授の影も

陽炎の中へと掻き消えていった・・・・

マックス・プランク

彼がこの火の海の中でどこへ行ったのか……

そんな事情を知る者はもうここのどこにもいなかった。

「あーあ、この阿呆ザルが散々に暴れてもうて。

この大冶《だいや》製鉄所も心臓部の高炉がやられたんじゃ、

もう当分は操業再開は叶うまいて。」

騒ぎを聴きつけてそう振り返ったのは師範代の御李婆[オリバー]だった。

高台から製鉄所の炎を見つめる。

「なぁ、そうじゃろう?岩砕[いわくだき]よ。」

その後、御李婆(オリバー)にあっさり捕まり。鎖でグルグル巻きにされたさっきの青年が答える。

やはりこの青年は北京で老人と出会ったかつての少年の成長した姿だったのだ。

「なんで俺が怒られなきゃいけねーんだよ! 今回のはしようがねぇじゃねーか!! 故郷の危機なら思いっきり拳を振るったって構いやしないだろう? むしろ当然の事だ!! ッ!」

岩砕が歯をむいて食い下がる。

「ワシがゆうとるのはだな! ただ最初はご霊山の祟りや天災にみせかけて脅すだけで十分だったというだけじゃ!! 誰が何も、鉄鋼所まで壊滅させろと言うた?

これでは軍隊にまで喧嘩を売ったも同然じゃあないか!!! ガミガミ…………

また御李婆さんは小言をいいはじめる、この人はどうも昔から見た目に似合わず理屈っぽい節があるのだ。きっと元は理系なんだろう。

「まぁまぁ、なんにせよ岩雪崩から我々や民衆を救ってくれたんぢゃからいいぢゃないですかな、皆も感謝の意を示しておりますわい。」

仲裁に入ったのはここの臨済宗寺院の大爺様である、印篭法師様だった。

御李婆よりもさらに年寄りで威厳があり、従者を引き連れている。

師匠といえどもこの人たちから山を借りて世話になっている過去があるので無下にはできない。

「法師様、こやつはまだ未熟者で頭より先に体が動いてしまうタチでして。このくらい罰を与えないと駄目なのですよ……」

そう御李婆は弁解する。

「ぢゃが岩砕が述べた言葉には一つだけ嘘が存在するのう。」

だが法師は手で話を制して諭しはじめた。

「岩砕よ、 さっきお主は故郷を守るのは当然のことぢゃと言うたの。

確かにそれは立派なものぢゃ、

だがお主の本当の故郷はここじゃないぢゃろ?

お主には本当の使命がある、

帰るべき場所があるのぢゃ。

お主はもう十分にここで修行を積んだ、

今こそこの山を降りて都に向かうべきぢゃ」

老人は静かにそう告げる。

「ま、まさかもう予言が出たのですか!?

あの事件からまだ8年しか経っていないというのに、」

御李婆は法師から告げられたその言葉に驚きを隠せない。

「その通りぢゃよ、人にはそれぞれ歴史に定められた運命がある。

お前は北の都へ帰らねばならぬ、

そして見つけろ。

古の建国の時代より伝わる「龍玉」[ロンユイ]を

伝説によるとその玉は北のみを単一に向き続ける羅針盤の役割を果たし、手に入れた者にはこの国の天下が約束されよう」

「なんじゃそりゃああ?

北へ帰れだと!? またあのとっくに荒廃した北京の町へ帰れってのか?

ジョーダンじゃないぜ。

天下なんてキョーミないし、もうこんなボロボロの国なんてゴメンだね」

鎖に縛られて動けない割には文句タレタレで口数の減らない岩砕、

「ご心配ありませぬ法師様、こやつと同行して山を降りますゆえ私がついております。

トロッコを用いてまずは長江まで北上します。

そしてこのまま鉄道をつたってこの野猿を強制送還して参ります」

そう言ってジャリジャリと岩砕を繋いだ鎖を掲げてみせる御李婆(オリヴァ)。

「ハァーっ!?なんだよそれ!?

やっと修行が終わったって言うのにオヤヂ付きかよ?!! フザケンナ!

俺は自由奔放に生きていくつもりだったのにー……」

「ウム、それならば安心ぢゃわい。頼んだぞ御李婆、それがお主の役割ぢゃ。」

岩砕の反論を意に介さず話を進めてゆく二人、宇宙人か?!

オリヴァは逃げるから駄目だと聞き入れず、

鎖で縛ったままの岩砕を思いっきり引きずった後に炭鉱鉄道で転がっていた人力車のトロッコの中にぶちこんだ。

「いてて、痛て、痛て。せめて足の鎖だけでもほどいてくれよ! 自分で歩くからさぁ……ケツが擦れるぅーッ!」

なんだかんだで二人はそうして出発した。

夕焼けの斜光の中に消えてゆく岩砕と御李婆、

それを見守る鉱山に暮らす人々たち、

遠ざかってゆくこの二人の背中を見てるとまるで一つの時代の始まりと終わりを同時に見るような、そんな気分にかられていた。

1908年、もうすぐ秋の終わりの季節だった。

「あっ、そうだ。このお伽話をどこかで聞いたことあると思ったら、やっと題名思い出した!」

さっきの避難していた鉱山労働者たちがまたヒソヒソとうわさ話をしていた。

「えぇっ?なんだって!」

まだそんな事を考えていたのかと怪訝な顔をする逃げ惑っていた炭鉱労働者の男。

「いやだからホラ、あれじゃん? 龍玉だとかどうのこうの……」

その言葉を聞いた瞬間、さっきから電波な同僚の一人のコイツが何を言いたかったのかやっと理解できた。

「……マジかよ!?」

それは子供の頃によく聞いた、石から生まれた暴れ猿妖怪の伝説とそっくりだった。

「ああそうだ、このお話まんまじゃねぇか。」

おもわず二人は声を合わせて言ってしまう。

「……西遊記…………ッ!?ーーーーー」

前回、『「TexTL」<テフタイル>; 物理学徒たちの戦場(序章)』

次回、「プランクとアインシュタイン」へ続くッ!!