社内競争が実行力を落とす

実行がほぼ全ての企業レベルの差につながる。

実行の差は、マネジメントの差

↓

今この時代においてどんどんと、知識の差は無くなっている。

↓

しかし、知識に基づき行動するとなると、大きく企業で差が生まれる。

↓

多くの企業は、分かっているのに動けない。

この、行動と知識のギャップをパフォーマンスパラドクスと呼ぶ。

知識と実行のギャップはどこから生まれるのか?

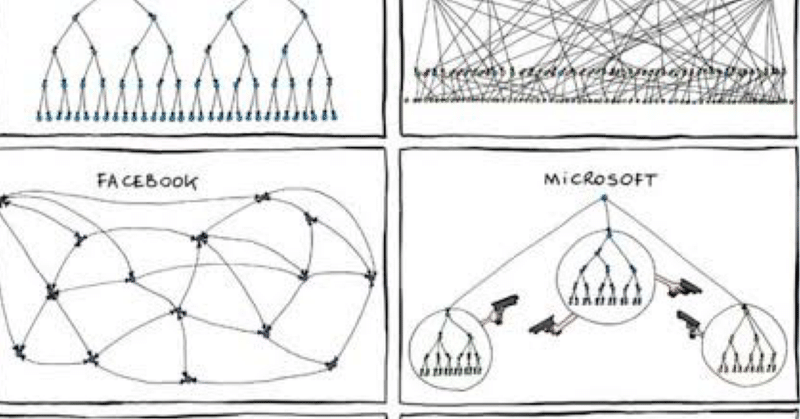

その1つの要因として社内競争が、社内共有の弊害を引き起こすというものがある。

社内競争のある会社の特徴は下記の通り。

①相対的な評価であり、高く評価されるのはごく限られた人々である。

②個人を表彰する。今月のナンバー1とか、今年のトップ賞などである。

③昇給の予算配分が決まっているので、だれかが昇給すれば、だれかはもらえない。

④賞金がかかっている場合もある。競争は事業、部門、シフトごとや、部門内部の個人どうしでも行われる。マネージャーは業績を上げる方法を知っている。しかし実際にはそれを無視しているか、逆の行動をとっている。

だが、実績を上げさせるために、社内競争させると、途端に協力しなくなる。

多くのマネジメントは、会社同士で知識の共有することは有用だと考えている。だが実行に移されない。

競争意識は、情報を秘蔵させることになる。

相手よりエキスパートに見せたいからである。

内部に競争があると、社内の人々から学ぶことも難しい。こんな問題が起こるのは、社内に同じ系統の仕事をしながら、成果には開きがある部門が存在する場合だ。

ランク付や勤務評定を行うと、内部競争が起きる。全体のレベルが高くても成績が悪い人を選ばなければならない。

社内競争は、個人にとっては公平に見えても組織が払う犠牲は大きい。

組織は相互依存で成り立っている。

生産性も業績も改革も、共同作業から生まれる。一人のがんばりだけではできない。

「組織とは、たくさんの役者が相互にかかわりつつ役割を演じる、協力システにある。……組織の効率は、各自が進んで仲間と協力するかどうかにかかっている」

組織の中でメンバーの相互依存が強いほど、個人の貢献度は測りにくい。……しかし、もちろん緊密な相互依存こそ、組織が人をまとめるための武器となる。

社内競争を克服するには

内部で闘争心を燃やすのではなく、外部の競争相手に向けて、人々の関心やエネルギーを集中させる。

同僚たちの成功があって初めて個人の成功と言える文化を養う。

リーダーが共同で仕事をしたり、情報を共有したりして手本を示す。

内部に競争を起こす給与体系や評価システムをやめる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?