がん・生殖医療学会での学び 子宮移植について

今週はこのタッチのものばかりになりそうです。

ご容赦下さい、といっても、これが僕のライフワーク。

2/12-13に名古屋で開催された第12回がん・生殖医療学会に参加してきました。

僕の渾身の発表内容は以下を確認下さい。

この学会は、後発の学会でありながら、日本のがん生殖医療においては、非常に権威があり、様々な認定資格や国との共同研究等も行っている基幹学会です。

さて、いろんなテーマがありましたけれど今回紹介したいのは、

子宮移植についてです。

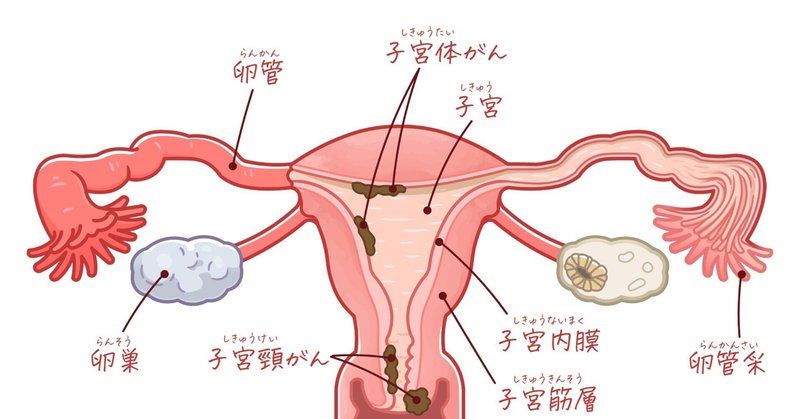

子宮移植とは

生まれつき子宮をもたなかったり(ロキタンスキー症候群)、ご病気の治療で子宮を摘出してしまった場合、その方は出産することができなくなります。 世界的に見れば代理母(代理懐胎)によって、出産することもできるかもしれませんが、少なくとも日本では倫理的な課題からも禁止されています。 親子法にも記載がありますが、生んだ人が母、となると当然代理母が母ということになってしまう点にも課題があります。

子宮はないけれど、受精卵を作ることはできる場合に、

そのご夫婦の間で受精卵をつくり、

子宮提供者(ドナー)から子宮を摘出し、被提供者(レシピエント)に移植します

免疫抑制剤を投与して、拒絶反応がないことを確認する(1年ほど?)

その後受精卵を移植し、妊娠を試みます

出産後(帝王切開)、子宮を摘出します。

こうした治療です。提供者も被提供者も大きな手術が必要になります。

被提供者は2回は必要ですね。

子宮移植は日本では現在臨床実施されていませんが、慶応大学を中心に現在進めている最中です。世界では徐々にその件数を増やしてきているとのこと。

2000年に1件だったものが、

2011-12年に5件

2013-14年に5件

2015-2016年に16件

2017-2018年に31件

2019-2020年に27件

ということで、明らかに右肩上がりの状況です。

もともと適応となる方がロキタンスキー症候群のように子宮のない方を主な対象として考えると、過剰に多くなるわけもないと思いますが、確実に進歩していることが伺えますよね。

一方で子宮移植ならではの問題点もあります。

最大の要素は手術時間が長いことによるドナー・レシピエント双方の負担の大きさです。

ドナーの手術時間の平均は8時間32分、レシピエントは5時間45分とのことです。

出血量は致死量には至らないものの、やはり身体的にも大きな負担を要するという点は今なお課題であるとのことでした。

また、生体ドナーからの子宮移植を受けた患者が妊娠した場合の

出産達成率は93%ということで、

妊娠にたどり着けば、多くは出産を達成できるということも報告されました。

こうなると、そのレシピエントの年齢も非常に重要な要素となりますね。

また、日本では対象疾患がどうなるのかはわかりませんが、

悪性腫瘍の関連で言えば、例えば子宮体がんや子宮頸がんが対象になるのではと想像しています。

子宮体部だけを摘出し、卵管や卵巣は温存することができるのが本来的には理想になるのでしょうか。

この点はかなり発展的な内容なので、まだわからないことも多いですが、

常に最新情報はキャッチしたいと思います。

また、子宮頸がんについても非常に学びが深かったので、これは別に紹介したいと思っています。

子宮頸がんはそもそも予防治療がはっきりしている疾患なので、かからないようにする対策がこれからの世代には必須で、予防治療が適応できない年齢の人たちは早期発見が鍵。とにかく早期に発見しておくことができれば、侵襲(身体へのダメージ)も小さくなります。

この報告はまた。

新しい知見を得てアウトプットしているときってなんでこんな楽しいんだろ。

よろしければサポートをお願いします! 主に、不妊治療や若年がん患者の方の妊孕性温存に関する情報収集の書籍代や活動費用に充てさせていただきます。